Emmanuelle : Écrire sur mon grand-père, oui mais pour dire quoi et parler de quoi ? Il y a tellement de choses à dire et en même temps tellement de silences, de trous et de choses que je ne connais pas autour de son histoire. En fait, je ne connais pas vraiment mon grand-père. Il est décédé trop vite, ce fut un choc, j’avais dix ans, en 2000.

Samuel : J’avais huit ans, nous étions dans la voiture, mon père nous l’a annoncé et s’est mis à pleurer. Mon grand-père a été la première personne que je connaissais qui disparaissait et, pour la première fois, je réalisais ce que cela signifiait perdre quelqu’un qu’on aime. Je garde encore en tête son petit accent de je ne sais où, son regard doux et son tatouage avec ce numéro légèrement effacé.

Emmanuelle : Mes souvenirs ne sont peut-être pas tout à fait justes, de quel droit m’approprier son histoire par rapport à d’autres personnes de la famille, que diront-ils ? Vais-je leur faire de la peine ? Que dois-je dire ? Que dois-je taire ?

Samuel : Et surtout, comment raconter son histoire et son héritage ? Pas simple de savoir ce qui distingue nos propres souvenirs de ce qui nous a été raconté. Avec ma sœur, nous avons quelques souvenirs en commun mais nous ne sommes pas d’accord sur tout…

Emmanuelle : Mon grand-père était mon héros, c’était un survivant des camps nazis. Il avait sauvé un ami, Simon, pendant la marche de la mort : il l’avait soutenu alors qu’il était en train de s’effondrer dans la neige. Pendant les repas, il était plutôt silencieux et d’un coup, avec son humour décalé, il provoquait les rires de toute la tablée.

Quand il parlait de la libération des camps par les Américains, il décrivait avoir pris l’avion mais l’appareil avait pris feu et il avait fallu qu’il saute en parachute alors qu’il ne pesait que 32 kilos. Il était tellement léger qu’il n’arrivait pas à poser les pieds sur le sol, racontait-il, sourire aux lèvres.

C’est lui qui nous a appris à jouer aux échecs avec mon frère et lorsque nous jouions contre lui nous avions toujours l’impression d’être très intelligents car il nous laissait gagner. Il aimait prendre le parti des faibles. Quand nous regardions un match de foot, par exemple, nous lui demandions quelle équipe il soutenait et c’était toujours l’équipe perdante…

Samuel : Il cachait ses boîtes de chocolat à notre hauteur avec ma sœur pour que nous puissions les « voler » et les manger en cachette.

Emmanuelle : Le judaïsme et la tradition juive étaient fondamentaux pour lui, même s’il disait que, depuis la Shoah, il ne croyait plus en Dieu, “et que s’il continuait de pratiquer son judaïsme c’était pour ses ancêtres et pour ses descendants”. La sensation de faim qu’il éprouvait pendant la fête de Kippour lui rappelait, disait-il, Auschwitz. J’essayais pendant le jeûne de Kippour de me mettre à sa place, d’éprouver ce qu’il aurait pu ressentir dans les camps.

Samuel: Notre grand-père considérait qu’il fallait aller à la rencontre de gens différents de nous, qu’il fallait engager le dialogue même si on ne partageait pas leur point de vue. Il estimait que les nouvelles générations d’Allemands n’avaient pas à porter la responsabilité de leurs ancêtres… Mais il n’a jamais pu remettre un pied en Europe de l’Est. Quand on lui a demandé de témoigner à Auschwitz, il a refusé : il y avait déjà passé trop de temps.

Emmanuelle : Dans le témoignage vidéo de Spielberg, de 1997, il a raconté qu’après Auschwitz, sa vie n’avait plus jamais retrouvé le même goût, “qu’il avait ses activités et qu’il essayait de vivre mais qu’il n’était pas complètement là”. J’ai eu beaucoup de mal à digérer cette phrase. Qu’est ce que ça signifiait, ? Qu’il était mort à Auschwitz ? Que nous n’avions connu qu’un mort-vivant ? Qu’il n’avait pas pleinement vécu à notre contact ? J’ai le sentiment qu’il était vraiment là, avec nous, et heureux de vivre. Peut-être que je n’avais eu accès qu’à une petite partie de mon grand-père et qu’il prenait sur lui pour donner le meilleur de lui-même avec nous.

Samuel : Il disait que le plus dur, c’était qu’à son retour de camp, les gens ne lui posaient pas de question ou le croyaient fou. Après sa mort, quand j’étais triste, j’essayais d’imaginer ce qu’il avait vécu et j’arrivais parfois à relativiser. Quand j’éprouvais de la colère, je ne pouvais pas m’empêcher de faire un parallèle avec son passé, de me demander comment il aurait réagi à ma place. Aujourd’hui encore j’y pense.

Emmanuelle : Mon grand-père répétait beaucoup cette phrase : “mes enfants et petits-enfants sont ma revanche sur Hitler”. Au départ, j’aimais cette phrase, je la trouvais touchante, je me sentais fière d’être la petite-fille d’un rescapé. Il a fallu plusieurs années d’analyse, de déconstruction et de désidentification pour que je comprenne que c’est une phrase que je trouve trop lourde à porter. Comment faire pour s’amuser comme tous les autres enfants de mon âge, rire de choses futiles, avancer légèrement et avec confiance dans la vie, quand on est “la revanche sur Hitler”? Pourquoi et comment rire et s’amuser alors que tant d’enfants et de jeunes sont morts dans les camps ? Comment dormir ou apprendre à se séparer sereinement quand on ne sait pas si demain on reverra les gens qu’on aime ?

Samuel : S’il a survécu dans le camp, ce n’est pas pour rien et j’ai le devoir de le justifier, le mériter par mes actes et par mes choix de vie. J’ai le sentiment de devoir ne pas me contenter du minimum, d’avoir un certain niveau d’exigence, de toujours cultiver mon esprit critique. D’un autre côté, comme il est revenu des camps, j’ai le droit de profiter de la vie sans me priver, comme lui a pu le faire ! Finalement, cette « troisième génération » dont j’ai souvent entendu parler sans trop en comprendre la signification, c’est peut être ça. Cette culpabilité mêlée à un besoin de légèreté et de liberté. Je dois toujours garder une marge de liberté dans mes choix, quitte à être parfois un peu à “contre-courant”.

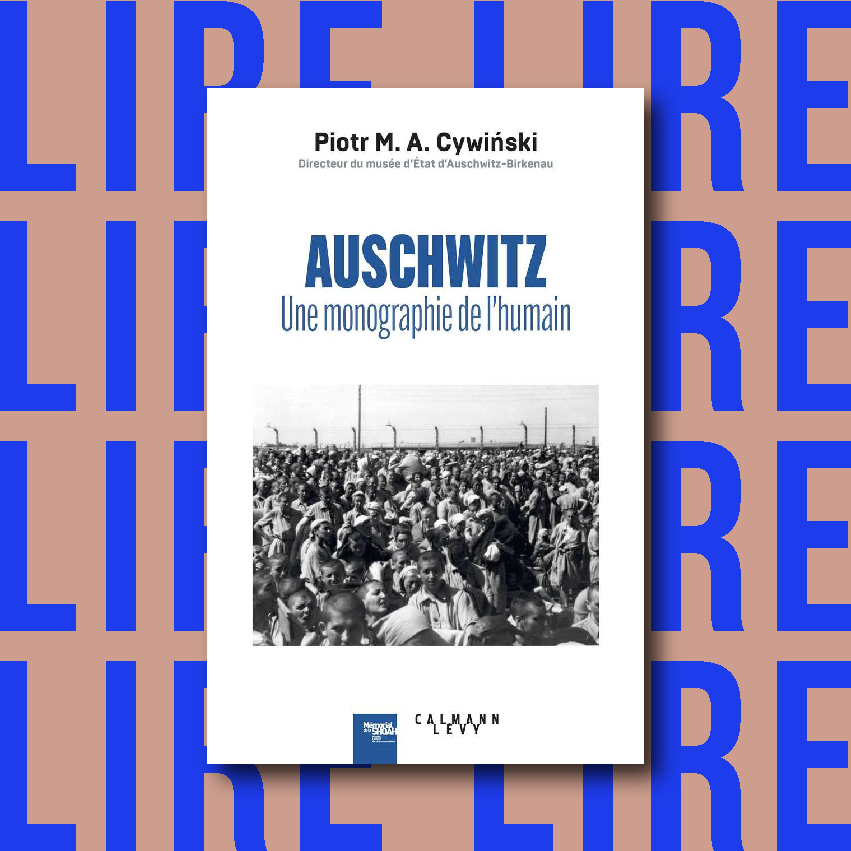

Emmanuelle : En classe de quatrième, un jour, lors d’un cours sur la Shoah, je suis allée voir ma professeure de Français et à la fin du cours, je lui ai montré la photo de mon grand-père dans le camp de Bobrek (photo ci-dessous). Elle a demandé aux élèves de venir voir cette photo. C’était la première fois que je parlais publiquement, à des non-Juifs, pour la plupart, de la déportation de mon grand-père et qu’on s’y intéressait vraiment. D’habitude, lorsque l’on parlait de la Shoah, je ne disais rien et je me mettais en retrait dans les milieux que je fréquentais. J’avais appris à me taire, je pensais que ça n’intéressait personne et qu’il valait mieux ne pas en parler et que de toute façon, je ne pourrais jamais en parler correctement, je n’avais pas les mots pour.

Mais, dans la cour de récréation, juste après que l’enseignante avait montré la photo à mes camarades, l’une d’entre elles a lancé : “Mais comment sommes-nous si sûrs que Auschwitz ait vraiment existé ? ”. Après cela, dès qu’on évoquait la Shoah, je me réfugiais dans un silence.

Parler ? Ne pas parler ? Il a fallu attendre que je travaille au sein de la communauté juive pour oser commencer à parler de mon grand-père ou du moins essayer. J’avais 18 ans, j’étais animatrice dans une colonie de vacances juive, nous parlions aux jeunes de la Shoah, je leur ai mentionné l’histoire de mon grand-père, deux jeunes m’ont alors interpellée : “Ils n’avaient qu’à se rebeller plutôt que de se laisser abattre comme des moutons, être fiers de leur judaïsme et être plus croyants”. Ça m’a terrassée.

Samuel : Cinq années après sa mort, en 2005, je suis allé accompagner mon père à une cérémonie de pose de plaque dans le lycée technique SERP à Lyon dans lequel mon grand-père avait étudié lorsqu’il avait 16 ans avec son frère, juste avant leur déportation. Au départ, j’avais peur que les élèves soient indifférents ou pire, irrespectueux, lors du discours de mon père sur son père, je me souviens plutôt du calme des élèves.

Il y a peu de temps, je me suis rendu au Lycée Fabert à Metz (ville dans laquelle la famille de mon grand-père avait vécu), où la professeure Cécile Boëlle m’a présenté un projet de mémoire mené avec ses élèves, consacré aux anciens élèves déportés et morts dans les camps. La professeure m’a montré les pancartes de la famille Stein affichées dans le couloir du lycée dans le cadre de l’exposition sur les anciens élèves déportés et morts en camps. C’est alors qu’un jeune lycéen est venu me voir et m’a dit : « Vous êtes Samuel Stein ? C’est moi qui ai travaillé sur l’histoire de David-André et Charles Stein. » Les larmes aux yeux, je l’ai remercié. J’étais vraiment reconnaissant de voir que ce jeune élève qui m’était jusqu’alors inconnu, avait consacré du temps à faire des recherches sur ma famille. Lui aussi semblait ému, réalisant peut-être que son travail n’était pas qu’un simple exercice académique, mais que derrière ce travail, il y avait une descendance.

*

Biographie de Charles Stein

Notre famille était originaire de shtetls de Galicie en Pologne, plus exactement Psheworsk et Kulikow, pas loin de Lemberg ou Lviv (Ukraine actuelle) et était arrivée à Metz en 1923, après un court séjour à Berlin.

Le 13 janvier 1944, lors d’une rafle dans leur appartement clandestin et suite à une dénonciation de voisins, notre grand-père, Charles Stein, est interné à la prison Montluc à Lyon avec son frère et son père et interrogé par Klaus Barbie. Il lui restera une cicatrice à vie sur son menton du coup porté par ce « boucher de Lyon » à qui il ne voulait pas dévoiler le nom de ses camarades de résistance.

Il est déporté à 16 ans, le 3 février 1944 par le convoi n°67, de Lyon puis Drancy avec l’un de ses frères, André-David (18 ans) et son père Menahem-Mendel (60 ans, assassiné immédiatement dans les chambres à gaz).

Les deux frères sont envoyés à l’usine Siemens dans le camp de Bobrek, sous-camp rattaché à Auschwitz, où ils travaillent comme apprentis mécaniciens, dans le même camp que Simone Veil, alors Simone Jacob (cf photo – réunion d’anciens déportés). À leur arrivée à Auschwitz, le père conseille à ses fils de se déclarer comme apprentis ouvriers (ce qui est faux), mais qui leur évite d’être envoyés dans les chambres à gaz. Ils logent au camp Birkenau et sont envoyés à pied à l’usine le matin et renvoyés le soir vers le camp (à 3 km du camp principal). André-David ne s’étant pas remis d’une méningite vomissait constamment et n’arrivait pas à manger, il a été emmené à l’infirmerie de Birkenau le 5 juin 1944 et n’en est jamais revenu.

Juste avant la libération d’Auschwitz, notre grand-père est envoyé en marche de la mort à Gleiwitz (Pologne) puis Buchenwald (près de Weimar, Allemagne), où il est libéré par les Américains, le 11 avril 1945. Il pesait 32 kilos. Il revient avec seulement 26 survivants, le 30 avril 1945, à l’hôtel Lutetia à Paris, où il retrouve sa mère Berthe et ses deux frères Adolphe et Léon, qui avaient réussi à échapper aux rafles et à s’évader après plusieurs arrestations.