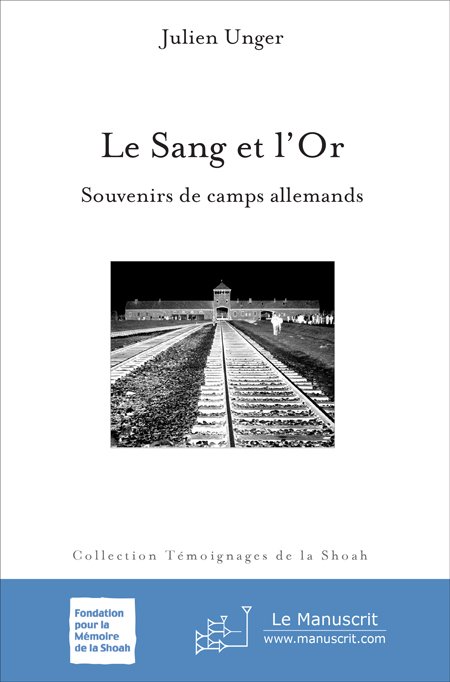

Éditions Le Manuscrit/Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2007

Julien Unger, né le 23 novembre 1895 à Checiny en Pologne.

Déporté à 48 ans le 20 novembre 1943 par le convoi no 62 de Drancy à Auschwitz.

Novembre 1944 : transféré au camp de Stutthof en Allemagne puis dans un camp satellite de Natzweiler-Struthof en Alsace.

Janvier 1945 : transféré au camp d’Ohrdruf en Allemagne. Évacué au camp de Kravinkel en Thuringe puis évacué en camion vers celui de Buchenwald.

11 avril 1945 : les détenus libèrent eux-mêmes le camp quelques heures avant l’arrivée des Américains.

Le témoignage de Julien Unger a été initialement publié par les Éditions Gallimard en 1946.

L’industrie de la mort continuait à prospérer. Elle allait prendre des proportions monstrueuses et colossales.

Les hommes travaillaient à l’agrandissement du camp. La ligne du chemin de fer fut prolongée jusqu’à la porte des fours. Deux grands fossés furent creusés dans le terrain à côté des usines de mort et entourés de cloisons de branches. Des équipes nouvelles furent embauchées. Des gaz nouveaux furent expérimentés, des commissions vinrent encore inspecter le travail et calculer le rendement.

Le camp vivait dans un cauchemar. Qu’allait-il se passer ?

L’attente ne fut pas longue. Les nazis venaient de mettre leurs pattes sanglantes sur la Hongrie et l’Ordre nouveau y régnait dans toute sa terreur. Des trains bondés de milliers de personnes arrivèrent de Transylvanie, du nord, de la plaine, de partout.

Dès l’arrivée d’un train au camp, des SS l’entouraient des deux côtés, déplombaient les wagons et les vidaient de leur contenu humain. Tous les biens : vêtements, linges, outils, nourriture et literie, devaient être abandonnés là. Les hommes ouvraient des yeux effrayés sur la réalité d’un monde nouveau. Les cris de leurs maîtres SS les abasourdissaient et les effarouchaient. Comme un tas de feuilles mortes que le tourbillon balaie, les hommes se ramassaient sous la bise qui les secouaient. Hommes, femmes, enfants et vieillards furent rangés par cinq et durent défiler devant les chefs.

Le plus grand nombre fut dirigé tout droit vers la chambre à gaz, le reste vers le camp.

Des milliers de personnes attendaient devant les usines de mort que leur tour arrive. Les fours ne parvenaient plus à consumer tant de cadavres. Les hommes du commando spécial, ces travailleurs de la mort, n’avaient plus assez de bras pour charger et décharger tant de corps. Par voitures, chariots et brancards, ils les précipitaient dans les fossés, qui brûlaient comme des brasiers infernaux. Les flammes montaient à des hauteurs inimaginables. Ces fossés répandaient une chaleur terrible, suffocante, à dix mètres à la ronde. Les hommes étaient noirs de fumée et de feu, et sentaient la chair brûlée comme s’ils brûlaient eux-mêmes.

Ce commando spécial tournait autour des feux comme des bêtes sauvages que des SS pourchassaient sans répit. Ces hommes devenaient plus farouches que des fauves. Depuis le matin jusqu’au soir, les uns chassaient les condamnés vers les chambres à gaz et les autres charriaient les cadavres des chambres vers les fours et les fossés. Ils n’étaient plus des hommes, mais des bêtes fantastiques damnées au feu éternel. Ils n’avaient plus ni sentiment ni pensée. En quelques jours à peine, ils étaient tués pour le genre humain. Du matin au soir, ils étaient astreints à chasser des innocents vers le supplice et à les brûler ensuite. Comme de formidables baquets d’huile rance, une odeur suffocante de chair grésillante sortait des flammes. Ils respiraient cette odeur et vivaient dans cet enfer.

Quel sort pouvaient réserver les nazis à ces hommes sinon la mort ? Après quelques jours de ce travail inhumain, un abrutissement complet s’emparait d’eux. Comme des bêtes frappées de rage, ils montraient les dents et n’obéissaient plus. Les nazis les tuaient alors d’une balle dans la nuque ou les précipitaient vivants dans les flammes des fosses.

(…)

Des scènes de sauvagerie extraordinaire se déroulaient comme des événements courants. Qui pouvait les empêcher ? Lorsque les enfants dans la frayeur de la mort sautaient des bennes à terre, les bourreaux les jetaient dans les flammes comme des paquets de bûches. Qui pouvait arrêter cette main de tortionnaire rattrapant à trois reprises un garçonnet qui, par un effort surhumain, réussit à sortir trois fois des flammes environnantes ? Ses cris bouleversants et ses yeux grandis d’horreur n’éveillèrent point un sentiment quelconque dans cette brute nazie qui le saisissait. Presque brûlant, ses mains collées de chair vivante qui s’en allait par lambeaux, elle le jeta comme une pierre dans cette mare flamboyante.

(…)

Quel est le cœur de l’homme qui n’aurait pas été touché par les pleurs de ce père ? Désigné pour aller chercher la soupe au camp, il reconnut sa femme et ses deux enfants dans la file des gens attendant leur tour pour pénétrer dans les chambres à gaz. Il fondit en larmes à leur vue, se tordit les mains mais, inspiré par un sentiment compréhensible, ne dit rien aux siens sur leur destination.

– Papa, papa ! crièrent les enfants.

– Bela, où allons-nous ? demanda la femme.

– Un moment, chéris, je reviens toute suite, leur dit l’homme malheureux.

Il se précipita vers l’officier qui décidait la destinée des convois et le supplia de bien vouloir faire changer de groupe sa femme et ses enfants. Celui-ci le regarda froidement et ne parut pas avoir compris. L’homme répéta sa demande en suppliant d’accorder la vie aux siens en les laissant entrer dans le camp. L’officier rit à gros éclats et dit :

– Tu peux les accompagner, si tu veux.

Il fit signe aux SS qui l’entouraient :

– Chassez ce vilain chien qui aboie de trop !

Les portes s’ouvrent. Le convoi pénètre dans l’usine à mort et entre dans le hall de déshabillage précédant la chambre à gaz. L’homme, dans sa folie, court vers le chef du crématorium qui le connaît, étant du même service. Il lui fait la même demande et le supplie en pleurant d’épargner la vie à sa compagne et à ses enfants. Le SS reste sourd et aveugle. L’homme se jette à genoux, embrasse les mains de ce bourreau et le supplie d’avoir pitié de ses deux petits. Il se tord par terre en implorant le geste de ce bourreau, mais en vain.

– Alors, tue-moi aussi !

– Ah ! cela, je peux le faire. Va avec eux !

Et l’homme rejoint les siens en courant.