Cet article a été publié initialement en anglais sur le site de The Forward , le 19 décembre 2024.

Reproduit avec l’amicale autorisation de The Forward et traduit par Antoine Strobel-Dahan.

Daniel Libeskind a conçu le Musée juif de Berlin et le plan de reconstruction de Ground Zero à New York après le 11 septembre. Il est un expert de l’intersection entre architecture et cinéma.

Il est rare d’entrer dans un film qui résonne avec sa propre vie. Me concernant, The Brutalist est un film de ce type. Il combine les thèmes de la Shoah, d’Israël, de l’immigration, du capitalisme, de l’architecture et des luttes pour donner un sens à tout cela.

Le film dépeint un architecte hongrois, formé au Bauhaus, qui atteint les côtes américaines après avoir été interné dans les camps de concentration. Comme immigrant, il découvre un monde de désespoir et de pauvreté, de petits boulots et d’addictions. Quoi que cela puisse sembler par trop romantique, cela crée néanmoins l’image symbolique de la perte tragique d’identité et de la désillusion face au Nouveau Monde.

Que signifie vraiment le titre The Brutalist? Est-ce à dire que la brutalité du monde exige d’être contrée par la lumière de la raison? Ou bien que l’histoire brutale du XXe siècle, ses régimes totalitaires et ses camps de concentration, ont engendré des formes architecturales symbolisant la résistance à l’autoritarisme? La “brutalité” est-elle une expression de la raison, ou une reconnaissance du fait qu’après la Shoah (et Hiroshima), l’architecture ne sera plus jamais la même?

Sans confondre le titre du film avec le “style brutaliste” des années soixante et soixante-dix, il transpire de ce film que l’architecture, loin de n’être qu’un style, reflète toujours les tensions de la société dans laquelle elle existe – ainsi que l’incroyable complexité du monde.

Le protagoniste, Laszlo Toth, brillamment interprété par Adrien Brody, est, par un hasard du destin, chargé de restructurer la vieille bibliothèque de l’orgueilleuse demeure d’un riche propriétaire. Au cours de cette transformation, il crée un espace iconique et brillant d’une lumière et d’une clarté poétiques. Sa structure minimaliste, son artisanat inventif et son vide libérateur sont saisissants. La chaise longue en acier recourbé et la lampe qui l’accompagne au centre de la pièce sont emblématiques des exploits du “style international”. Cette scène s’achève avec le riche propriétaire pour qui cet espace épuré est une souillure qui ruine sa maison.

Alors que j’écrivais ceci, je me suis demandé pourquoi cette scène avait eu sur moi un impact si puissant. J’ai réalisé qu’elle m’avait puissamment rappelé ce moment où, pour la première fois, j’ai présenté les plans de “the Void” au Musée juif de Berlin [structures architecturales vides sans exposition au sein du musée]. Qu’elle ne fut pas l’indignation à l’idée qu’une telle structure de vide, malgré toute le sens intrinsèque qu’elle porte, puisse avoir sa place dans un musée.

La scène d’une transformation de l’ancien en nouveau illustre la confrontation radicale,pas tant entre les formes de l’espace qu’entre des visions du monde irréconciliables. Quelles sont les origines du dessein de l’architecte? du protagoniste? Sa formation architecturale s’inscrit dans cette idée du “Modernisme”: faire table rase de l’ancienne architecture conçue pour les riches, et, dans la perspective d’un monde démocratique, créer des compositions dépouillées et sophistiquées esthétiquement.

Lorsque le riche propriétaire finit par comprendre la valeur de sa nouvelle bibliothèque (après que des photos de celle-ci ont été publiées dans un magazine en vue) et qu’il examine de plus près le parcours de son architecte, il adopte celui-ci, persuadé d’être enfin porté par le vent du futur.

Il charge l’architecte de concevoir, surplombant une bourgade de Pennsylvanie, le centre culturel et la chapelle dont il rêve. Et c’est là que le film de Brady Corbet commence à explorer le monde ignoble et corrompu du capital, de l’ego et du pouvoir, qui submerge l’architecte et ses ressources.

Ce passage aussi m’a évoqué quelque chose de personnel. Dans les projets sur lesquels j’ai travaillé, comme Ground Zero, les tensions entre pouvoir et conception étaient visibles de tous. Les compromis nécessaires pour concilier ces intérêts contradictoires et produire quelque chose de valeur m’ont appris qu’il n’y avait pas d’autre moyen de construire une architecture.

Notre héros se heurte à son client, lequel a engagé son propre chef de projet et un autre architecte. Si de prime abord, cela semble anodin, on découvre que ces hommes ont été embauchés dans le but de manipuler et corrompre l’intégrité de l’architecture. Et l’architecte perçoit ces manipulations comme une destruction de son travail.

Laszlo Toth, le protagoniste, se bat contre les ingérences dans sa conception, le mépris de son expertise et la corruption du système. Il réalise que son succès passé en tant que jeune prodige de l’architecture de la Hongrie d’avant-guerre contraste violemment avec son rôle atrophié dans l’Amérique d’après-guerre. Il découvre que les intrigants et les magouilleurs ne savent rien de la culture – seulement de l’argent –, rien du design – seulement du profit –, rien de l’excellence – seulement de la médiocrité. L’architecture dans ce monde n’est qu’une marchandise dans l’économie capitaliste.

Ces sombres tentatives de subversion, qui passent par des modifications substantielles dans les matériaux et la structure, Toth les abat et en triomphe par l’ingéniosité d’un élément immatériel de design: un rayon de lumière qui, à un instant précis de la journée, illumine la croix au centre du bâtiment. J’ai aussi utilisé une idée de ce type à Ground Zero avec le Wedge of Light [une conception architecturale qui supprime les ombres chaque 11 septembre au matin]. La lumière en architecture, Toth le montre, rivalise là où les matériaux défaillent. La lumière peut déplacer des tonnes de béton en révélant ce qui n’existe pas matériellement, comblant un vide de sa propre essence.

En assistant aux luttes de Toth pour s’ajuster à la dure vie en Amérique, nous sommes aussi témoins des routes qu’il ne prend pas. Au début du film, on entend à la radio, en hébreu, l’annonce de la création de l’État d’Israël. Ironiquement, de tous les pays du monde, c’est Israël qui a eu le plus d’impact sur les architectes formés au Bauhaus. Ils voyaient dans ce jeune pays une utopie où liberté et égalité permettraient de concrétiser une expérience européenne avortée par la censure nazie du Bauhaus et les exterminations qui ont suivi. Israël est devenu le seul pays où l’architecture Bauhaus s’est poursuivie: la “Ville blanche” née à Dessau s’est réalisée à Tel Aviv, avec plus de 4.000 bâtiments Bauhaus. Quel étrange destin que celui des rêves.

Il y a une scène, dans un appartement exigu de New York, au cours de laquelle Laszlo et sa femme discutent avec leur nièce, enceinte, de son projet imminent d’émigrer en Israël. Ils tentent de la dissuader, elle et son mari, en insistant sur les difficultés qu’ils rencontreront dans le jeune État juif. La nièce, toutefois est bien décidée à partir, et elle le fait. Dans son silence pointe implicitement l’idée que le succès sourit à ceux qui acceptent le risque de l’échec.

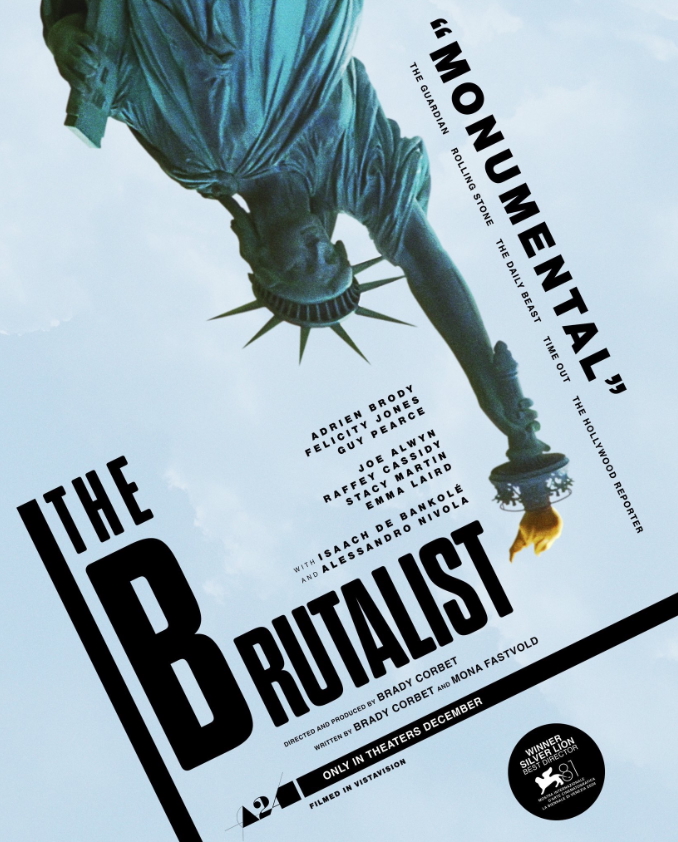

En conclusion de ces pensées, je veux revenir aux scènes initiales du film, au cours desquelles l’architecte émerge des ténèbres des cales du navire pour se retrouver dans la lumière de la Statue de la Liberté. C’est peut-être la scène qui illustre le mieux les luttes, les souffrances et la violence que nous montre ce film.

La vision de la Statue de la Liberté depuis le pont d’un navire rempli d’immigrants est une expérience que Laszlo Toth et moi partageons. Malgré les revers de la démocratie américaine, les tumultes politiques, la dictature de la technologie numérique, les forces réactionnaires et la montée de l’antisémitisme, cet emblème se tient toujours là, symboliquement, pour définir les portes de New York et de l’Amérique:

Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!

Donne-moi tes exténués, tes déshérités,

Tes masses enchevêtrées qui aspirent à l’air libre,

Les rebuts misérables de tes rivages grouillants.

Envoie-les, ces sinistrés, naufragés que la tempête me jette,

J’éclaire haut de ma torche la porte d’or!*

Rien ne symbolise mieux les épreuves et les espoirs des immigrants que la scène du film où Laszlo Toth, sans emploi, démoralisé et souffrant, creuse, pelle à la main un immense tas de charbon. Cet amas de noirceur et de sueur est viscéral. Bien plus tard dans le film, alors qu’il est enfin reconnu comme un architecte majeur, on le voit dans un atelier faire d’amples traits au charbon [fusain] pour esquisser un projet.

Un même matériau, le charbon, représente deux extrêmes: le travail le plus pénible qu’un homme puisse accomplir et les sommets de créativité qu’il peut atteindre. La brutalité du temps, les accidents de la vie et les rencontres fortuites façonnent le destin bien plus que les plans et les rêves. Le “brutaliste” semble être celui qui, jeté dans le temps, rencontre son destin dans cette incertitude. Il est façonné par et ancré dans un monde d’incertitude, d’instabilité, de souffrance et de tumultes.

The Brutalist est un film brillant. Quand je pense à The Fountainhead et à son héros narcissique, ou au ridicule Megalopolis, dont le futuriste est ivre de lui-même, je vois dans le “brutaliste” Laszlo Toth un Mensch qui a triomphé sans vendre son âme.

Daniel Libeskind est un architecte et urbaniste de renommée mondiale, reconnu pour sa capacité à intégrer la mémoire culturelle dans ses œuvres architecturales. Parmi ses projets les plus remarquables figurent le Musée juif de Berlin, le Denver Art Museum et le master plan du World Trade Center après le 11 septembre 2001.

* Extrait de The New Colossus, sonnet écrit en 1883 par l’Américaine Emma Lazarus.

La traduction en français est une interprétation d’Antoine Strobel-Dahan pour Tenoua.

Cet article a été publié initialement en anglais sur le site de The Forward , le 19 décembre 2024.

Cliquez ici pour recevoir la newsletter gratuite du Forward.