Lire le premier épisode de “Regards”, la série philo‐Talmud écrite par Ivan Segré pour Tenoua :

Mariage : le “oui” d’une femme

Au traité Niddah, une michna enseigne que c’est à partir d’un certain âge, défini comme “adulte”, que le vœu prononcé prend effet. Autrement dit, c’est seulement à cet âge que la parole engage celui qui la prononce, parce qu’alors il a acquis la maturité affective, morale et intellectuelle nécessaire. On songe à la célèbre formule de Rousseau dans Le contrat social : “L’obéissance aux lois qu’on s’est prescrites est liberté”. Ce serait donc, en ce sens, l’âge de la liberté.

Or l’âge en question diffère selon qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. D’après la michna, c’est entre sa onzième et sa douzième année que la fille a acquis la maturité nécessaire ; c’est entre la douzième et la treizième année que le garçon acquiert une telle maturité. Il y a donc, à ce sujet, une différence entre fille et garçon : une fille devient suffisamment mature pour être tenue responsable de la parole prononcée une année avant que le garçon ne le devienne. Au traité Niddah 45b, le Talmud, comme à son accoutumée, relativise toutefois ce jugement en ce sens qu’il s’avère être l’objet d’une discussion contradictoire :

ת« ר אלו דברי רבי ר« ש בן אלעזר אומר דברים האמורים בתינוקת בתינוק אמורים דברים האמורים בתנוק בתנוקת אמורים

Telles sont les paroles de Rabbi [Yehuda Ha‐Nassi]. Mais Rabbi Shimon ben Elazar enseigne que ce qui a été dit au sujet de la fille s’applique au garçon, et ce qui a été dit au sujet du garçon s’applique à la fille.

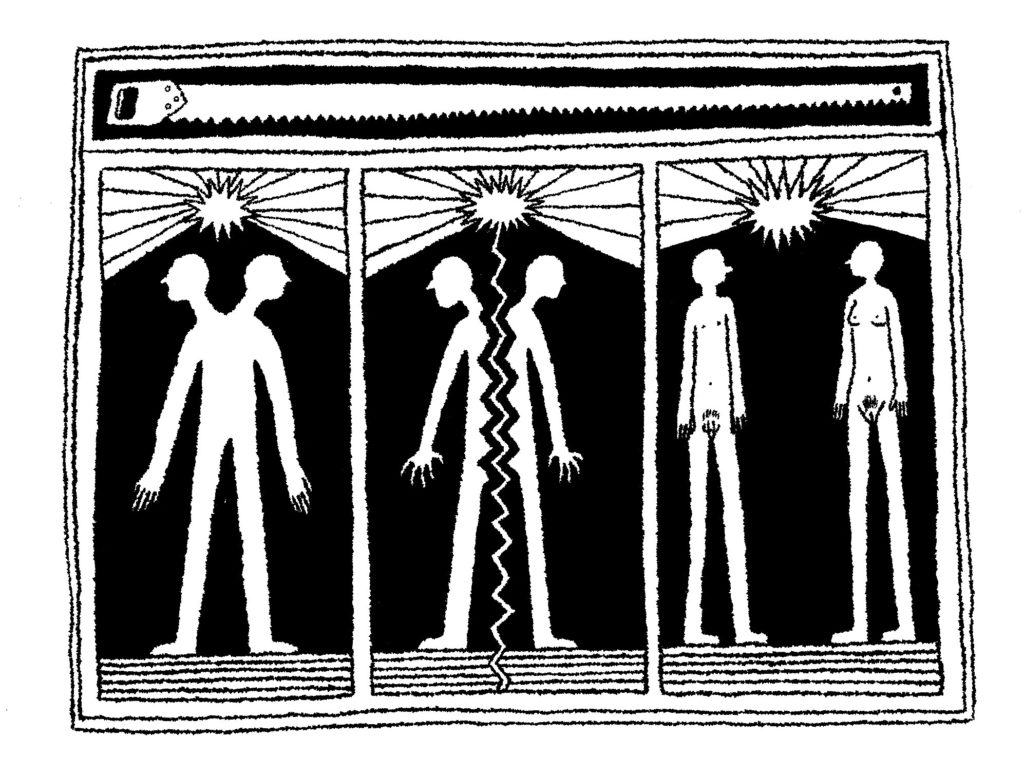

Selon Rabbi Yehuda Ha‐Nassi, dit Rabbi, la fille acquiert la maturité nécessaire à sa douzième année, le garçon à sa treizième année, tandis que selon Rabbi Shimon ben Elazar c’est l’inverse : le garçon à l’âge de douze ans, la fille à l’âge de treize ans. L’un et l’autre sont ainsi d’accord sur le fait que la différence sexuelle influence le développement de l’humain et que l’écart est d’une année, entre la douzième et la treizième année, soit l’âge approximatif de la puberté. Leur discussion porte sur la manière dont joue la différence sexuelle : est‐ce la fille ou le garçon qui acquiert plus rapidement la capacité d’assumer la parole prononcée, c’est-à-dire de lier l’acte à la parole ? Le Talmud analyse à présent les ressorts de leur discussion :

א« ר חסדא מ« ט דרבי דכתיב ויבן ה” [אלהים] את הצלע מלמד שנתן הקב« ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש

Rav ‘Hisda enseigne que Rabbi tire argument du verset : “Et Dieu bâtit le côté” (Genèse 2,22), d’où déduire que Dieu a donné à la femme davantage de structure qu’à l’homme.

En Genèse 2,22, Dieu crée la femme à partir d’une côte ou d’un côté (“tsela”) extrait du corps de l’homme, si ce n’est que le verbe employé n’est pas “créer” mais “bâtir” ou “construire”: “va-yven”. Or ce verbe entre en résonance avec l’hébreu binah qui dénote l’intelligence et le discernement. Selon Rav Hisda, c’est de cette assonance que Rabbi tire l’enseignement selon lequel la fille acquiert une année plus tôt, dès douze ans, la maturité nécessaire pour lier l’acte à la parole. En effet, du verset qui relate la formation d’Ève, en Genèse 2,22, nous apprendrions que la fille est plus rapidement structurée, affectivement et intellectuellement, que le garçon. De fait, à suivre le récit biblique, l’homme est créé à partir de la “terre” (“adamah”), ainsi que les animaux, également créés à partir de la “terre”, tandis que la femme est créée à partir d’un fondement d’ores et déjà humain, à savoir une “côte” ou un “côté” de l’homme. La prétendue secondarité du féminin dans l’ordre de la création, si souvent invoquée pour justifier la subordination de la femme1, est donc ici valorisée : d’avoir été créée à partir d’un “côté” d’Adam confère une maturité précoce au féminin, non pas seulement ou principalement en termes de développement physiologique, mais en termes de développement affectif et intellectuel, autrement dit en termes de structuration humaine. Reste que l’affirmation est donc discutée. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar, le contradicteur de Rabbi ? Et d’abord, quelle est son interprétation du verset de Genèse 2,22 ? Le Talmud poursuit :

ואידך ההוא מבעי ליה לכדריש לקיש דאמר ריש לקיש משום ר« ש בן מנסיא ויבן ה” [אלהים] את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם מלמד שקלעה הקב« ה לחוה והביאה אצל אדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא

“Et son contradicteur, lui, il interprète ce verset à la manière de Resh Lakish qui enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Ménassia : ‘Et Dieu bâtit le côté qu’il avait extrait d’Adam [et le bâtit] en femme, et il l’amena à Adam’; ceci nous enseigne que Dieu a tressé [la chevelure d’] Ève et l’a ensuite amenée à Adam, car dans les villes en bordure de mer, une ‘tresse’ est appelée une construction (binyata)”.

Le verbe employé dans le verset – “va-yven”, “il bâtit” – est donc l’objet de deux interprétations distinctes : selon les uns (à l’école de Rabbi), il entre en résonance avec l’hébreu binah et renvoie à la supériorité du féminin sur le masculin, en ceci que la fille acquiert plus rapidement que le garçon la maturité affective et intellectuelle nécessaire à un usage adulte de la parole ; selon les autres (à l’école de Rabbi Shimon ben Elazar, ou de Resh Lakish au nom de Rabbi Shimon ben Ménassia), il s’entend à la lumière du mot “binyata” qui, dans le lexique des habitants des bords de mer, désigne une chevelure tressée2. De prime abord, nous sommes tentés d’y reconnaître un antagonisme idéologique entre ceux qui jugent que non seulement la structuration affective et intellectuelle de la femme n’a rien à envier à celle de l’homme mais qu’en outre, à tout prendre, elle lui est supérieure, et ceux qui confinent le “sexe faible” dans le registre cosmétique, celui de l’apparence, la femme étant assignée à une fonction subordonnée : être l’objet du désir de l’homme. Lecture toutefois précipitée. En effet, nulle interprétation de ce passage ne peut faire l’économie de la question suivante : quel rapport entretient le dialecte des habitants des “villes en bordure de mer” avec l’exégèse d’un verset biblique relatif à la création de la femme ?

Qu’est-ce qu’une ville en bordure de mer ? À l’évidence, c’est une ville portuaire où abondent les pêcheurs, et donc les épouses des pêcheurs. Après avoir été un temps en mer, où il a notamment exercé l’art de la corde et du nœud (nœud d’amarrage, de cabestan, de chaise, en huit, etc.), le pêcheur retrouve son épouse. Ces retrouvailles de l’époux et de l’épouse sont à l’image de la rencontre entre Adam et Ève, lorsqu’après avoir “bâti” la femme, Dieu la présente à l’homme, telle une fiancée. L’auteur du Zohar écrit, manifestement dans le prolongement de cette exégèse du verset de Genèse 2,22, que Dieu “scia [un côté d’Adam] et lui apprêta le féminin, telle une fiancée que l’on pare, puis Il la lui présenta3”. Il ne s’agit donc pas de bâtir la femme à proprement parler, mais plutôt de bâtir le désir qui attache l’homme à la femme. Le traité Berakhot 61a le souligne : l’exégèse selon laquelle le verbe “il bâtit”, “va-yven”, renvoie au fait de tresser la chevelure d’Ève repose sur l’idée selon laquelle l’Adam primordial était composé de deux faces, l’une masculine, l’autre féminine, si bien que la femme n’a pas été à proprement parler bâtie, puisqu’elle était déjà constituée ; “il bâtit” fait donc allusion au fait que Dieu a apprêté la femme, qu’il l’a coiffée, telle une fiancée.

Est‐ce à dire que la femme, parce qu’elle est vouée au désir masculin, n’a d’autre destin que de se rendre désirable aux yeux de l’homme et d’être, en ce sens, son objet ? Non, cela signifie plutôt que le désir qui réunit un homme et une femme est une “construction”. C’est la clé du recours au lexique des habitants des villes portuaires : du fait que le mot “binyata” y désigne une “tresse”, nous entendons que “va-yven”, “il bâtit”, signale que le désir qui porte l’époux vers l’épouse repose sur une construction.

Certes, selon cette interprétation, le verset de Genèse 2,22 n’enseigne donc pas que la femme est davantage, ou plus précocement structurée que l’homme. Mais d’où Rabbi Shimon ben Elazar apprend‐il que c’est l’inverse qui est vrai ? Le Talmud poursuit :

ור« ש בן אלעזר מ« ט אמר רב שמואל בר רב יצחק מתוך שהתינוק מצוי בבית רבו נכנסת בו ערמומית תחלה

Rav Shmuel bar Rav Isaac dit que sa raison est la suivante : du fait que le garçon fréquente la maison du maître (ou se rend à l’école), c’est lui qui apprend d’abord à être malin.

La raison avancée, de prime abord, est donc que le garçon, parce qu’il étudie très jeune la Torah, est plus rapidement structurée, affectivement et intellectuellement, que la fille. Mais le lexique employé est étrange : “armoumit” dénote en effet non pas l’instruction, la sagesse, la maturité intellectuelle mais la ruse, c’est-à-dire l’habileté, à tel point que les Tossaphistes (commentaire sur Niddah 45b) en déduisent que la raison avancée ne touche pas principalement à l’étude de la Torah mais au fait que le garçon “a l’habitude d’aller et venir” et que la liberté de mouvement qui lui est laissée le rend plus éveillé ou dégourdi qu’une fille. Ce serait donc pour des raisons strictement sociales que les garçons sont plus rapidement matures que les filles. Et à l’évidence, c’est bien là ce qui organise la discussion à ce sujet : selon Rabbi, qui décèle dans le verbe “il bâtit” une structuration féminine plus assurée, plus précoce, la question de la différence des sexes est envisagée sous l’angle de l’inné, tandis que selon Rabbi Shimon ben Elazar qui, lui, y entend l’injonction pour un couple de construire son désir et fait dépendre la différence de développement entre garçons et filles de la seule éducation, la question est abordée sous l’angle de l’acquis.

La contradiction talmudique étant ainsi conçue, en général, qu’il ne s’agit pas tant de trancher entre deux positions contraires que de les articuler, il s’ensuit que par nature la fille est davantage structurée, ou plus rapidement structurée, mais que la société donne une plus grande liberté de mouvement au garçon qui, comme le marin, “va et vient”.

Tirons‐en la leçon suivante : pour que, plus tard, ce va et vient n’égare pas le garçon dans l’étendue indéterminée de la “grande mer” (telle qu’est nommée dans le Talmud la Méditerranée4), il est nécessaire qu’il construise un désir d’infini localisé et singularisé, c’est-à-dire une maison. Car sans la structuration féminine du désir, le garçon est voué à la seule habileté pragmatique, non à l’intelligence éthique de l’infini. Le Zohar y revient sans cesse : “Le juste n’a de réalité que masculin et féminin : le masculin c’est l’homme juste, le féminin c’est la femme juste, à l’exemple d’Abraham et de Sarah5”.

1. Ainsi, dans l’Epître aux Corinthiens I, 11, 8–9, Paul écrit : “Ce n’est pas l’homme en effet qui a été tiré de la femme, mais la femme de l’homme ; et ce n’est pas l’homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l’homme” (Bible de Jérusalem).

2. Le mot en question, קלעה, qu’on peut traduire ici par “tresse”, apparaît dans la Bible, en Nombres 3,26, où il désigne les “toiles” ou “tentures” du parvis du tabernacle, c’est-à-dire le tissu qui à la fois habille, recouvre, apprête et délimite l’espace en question.

3. Le Zohar. Genèse, Tome 1, traduction C. Mopsik, Verdier, 1984, p. 193.

4. Il n’est pas anodin que le Talmud recourt au dialecte des marins ; nulle activité, depuis l’Antiquité, n’a plus systématiquement exclu le travail féminin que celle de marin, et ce jusqu’à nos jours. Alain Testart le vérifie : “En ce début du XXIe siècle, les femmes ne représentent pas plus que 1 ou 2% des 1.250.000 marins embarqués sur 87.000 bateaux dans le monde” (L’Amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail, Gallimard, 2014, p. 69).

5. Le Zohar, Genèse. Tome 1, op. cit, p. 413.