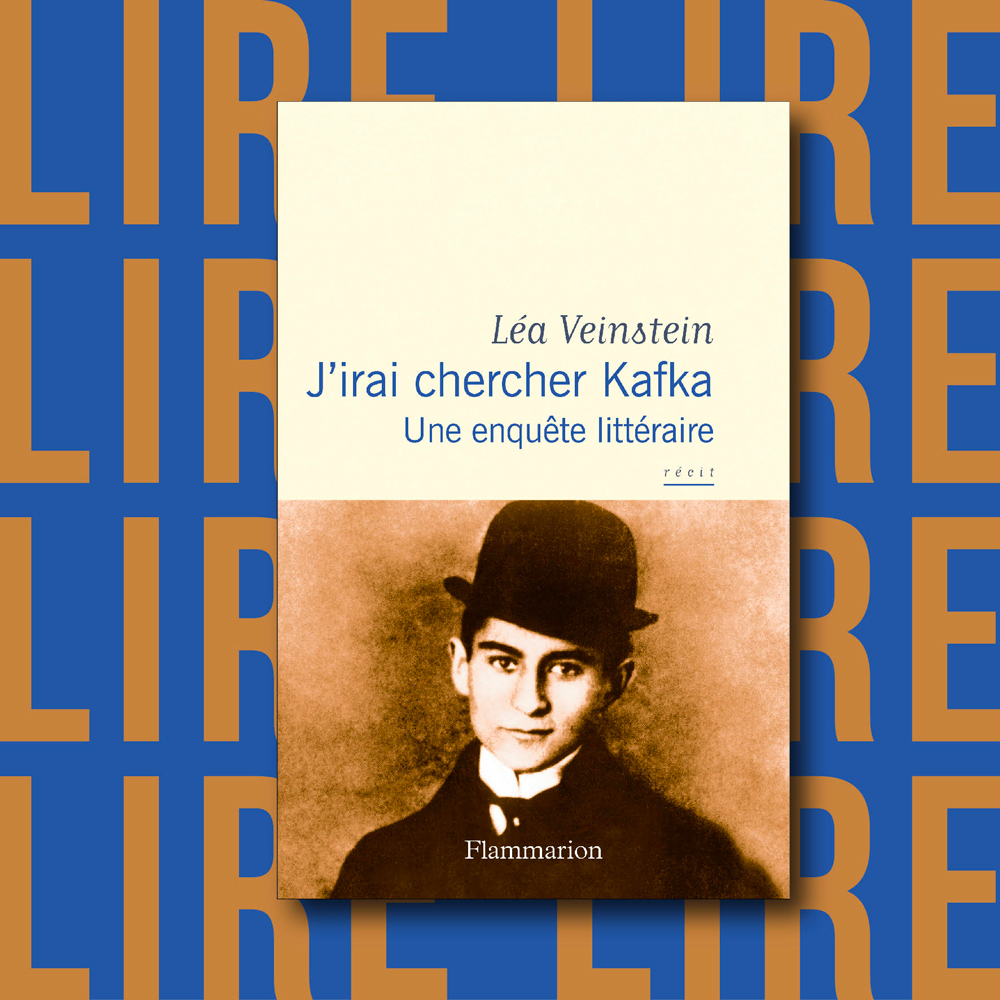

Lire la critique de Fanny Arama à propos de J’irai chercher Kafka. Une enquête littéraire

Fanny Arama – Le départ de ce récit provient des deux morceaux de papier sur lesquels Kafka avait demandé à ce que tous ses écrits soient brûlés et non conservés. Ces papiers n’étaient pas adressés. Quand Max Brod les trouve, il décide de faire le contraire de ce que souhaite Franz Kafka: il va passer le reste de son existence à sauver et à publier l’œuvre de Kafka. Pensez-vous que connaître l’histoire d’un manuscrit contribue à en cerner la portée?

Léa Veinstein – Dans ce cas particulier, la connaissance de cette histoire a contribué à forger une sorte de mythe autour de Kafka façonné par Max Brod. La première chose que Max Brod ait publié de Kafka, ce sont ces billets: il a décidé d’en faire le prisme par lequel on lit l’œuvre de l’écrivain. Cela a créé un rapport d’interdit à l’œuvre, et par conséquent un désir de lecture. C’est le premier niveau. Par rapport à l’image d’écrivain maudit, qui n’aime pas ses textes, qui a beaucoup collée à Kafka, on a tout vu au prisme de cette volonté de destruction. Le deuxième niveau, je l’ai éprouvé quand j’ai vu le manuscrit en question lors de mon séjour en Israël, c’est que ces billets sont un texte de Kafka au même titre que La métamorphose ou Devant la loi. Max Brod en a fait une œuvre, comme pour les autres textes de fiction, que les lecteurs passent leur temps à interpréter: en cela, ces papiers sont très illustratifs du reste de l’œuvre de Kafka.

Maintenant, est-ce que Kafka l’a voulu ainsi en termes de publication? Je crois que non, mais c’est cela qui nous est arrivés à nous, lecteurs.

FA – Vous faites souvent part de votre peur de « trahir Kafka »: vous parlez du rapport entre fidélité et trahison quand un auteur meurt et qu’il s’agit pour ceux qui restent de respecter sa volonté. Vous vous demandez: publier alors que Kafka souhaite la destruction de ses textes, est-ce le trahir? Mais finalement, présupposer qu’on le trahit, c’est aussi présupposer qu’il avait une opinion ferme et arrêtée sur ses manuscrits, ses textes, son œuvre… Était-ce vraiment le cas?

LV – Quand on lit son Journal, on voit qu’il y a des cycles de rejet et de créativité. Mais quoi qu’il en soit, les deux billets sont clairs, sans ambiguïté. La question est: est-ce qu’un texte appartient à son auteur? Est-ce à lui d’en décider? Cela permet de dérouler ce questionnement vertigineux qui vaut pour toute œuvre.

FA – On associe souvent la figure de Kafka à la solitude. Beaucoup de gens le lisent parce qu’ils se retrouvent dans sa manière d’être seul et de vivre la solitude. Or, on se rend compte qu’autour de lui, existaient des personnes, comme Max Bord ou Gustav Januch, qui font le portrait d’un homme profondément non seulement admiré et aimé, respecté, mais compris: pensez-vous que de son vivant, Kafka se savait aussi bien entouré?

LV – On essaie de faire la part des choses entre le mythe instauré par Max Brod dans son Franz Kafka, et la réalité de sa vie quotidienne: il faut le rattacher au contexte historique. Dans la matérialité de sa vie, Kafka était très proche de ses sœurs. Sa vie amicale était intense, sa vie professionnelle également, sa vie amoureuse était compliquée mais tenait une place prépondérante dans son quotidien. Par contre, son vécu métaphysique était celui d’une solitude extrême: c’est le moteur de son écriture et ce qu’on retient aujourd’hui de Kafka.

FA – On découvre les textes écrits par Milena Jesenska grâce à votre livre, sa voix que n’ont pu restituer ses lettres à elle car nous ne les avons pas. Elle a notamment écrit des textes qui ont été réunis en français sous le titre Vivre. Elle est d’une intelligence et d’une finesse supérieure. Pouvez-vous nous parler de cette figure dans la vie de Kafka?

LV – Milena Jesenska est une figure qui me fascine; ses articles sont magnifiques. On l’a toujours envisagée comme la destinataire des Lettres de Kafka mais aujourd’hui en Tchécoslovaquie, elle devient une figure que les jeunes générations de femmes lisent et relisent. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui appellent leurs fille Milena!

Elle n’est pas juive, elle est née dans une famille assez bourgeoise. Sa mère meurt très tôt. Son père, grand professeur de médecine de Prague, a des rapports tendus avec sa fille. Ce rapport au père va la rapprocher de Franz Kafka. Très jeune, en voulant s’émanciper de cette relation paternelle, elle se marie avec un écrivain juif, Ernst Polak, plus âgé qu’elle. C’est un mariage malheureux, mais cet homme l’introduit dans le milieu journalistique. Elle traduit du tchèque à l’allemand et de l’allemand au tchèque, et c’est dans ces circonstances qu’elle rencontre Franz Kafka, en le traduisant en tchèque. Je pense qu’elle est la femme que Kafka a le plus aimée. Il lui a confié des manuscrits importants, dont La Lettre au père.

FA – Et à la mort de Kafka, elle a tout donné à Max Brod, sans hésitation…

LV – Oui, elle porte ce même regard que Max Brod sur Kafka: elle savait qu’il était un grand écrivain. Cela nous paraît évident maintenant mais, après sa mort, cela l’était moins. Milena entre dans la résistance communiste pendant la guerre, et elle meurt à Ravensbrück, en ayant écrit une nécrologie magnifique de Kafka que je cite dans le livre. On parle souvent des sœurs de Kafka qui ont été exterminées et qui sont l’image de ce que Kafka aurait « vécu » s’il n’était pas mort de la tuberculose en 1924. Il est en effet plus juste historiquement de rapprocher son destin de celui de ses sœurs plutôt que de celui de Milena, mais la fin de cette femme montre à quel point c’est une histoire traversée par la Shoah.

FA – Vous dites que Kafka entretenait un rapport très complexe avec sa judéité. Pouvez-vous expliquer comment il appréhendait sa judéité, si c’était un rapport serein, clair, ou bien « brouillé »?

LV – Il y a une phrase de Kafka qui est assez commune mais que j’aime beaucoup: « Qu’ai-je de commun avec les Juifs? C’est à peine si j’ai quelque chose de commun avec moi-même… » Kafka se trouve dans des phases de grande curiosité et de grande attirance vis-à-vis de son identité juive. Il rencontre le comédien d’une troupe de théâtre yiddish à Prague, Itzhak Löwy, qui le fascine. Il n’est pas tant attiré par le judaïsme au sens de la religion, mais par le judaïsme comme « monde », comme univers avec lequel son père a rompu quand il s’est exilé pour venir vivre en ville. Le judaïsme, pour Kafka c’est évidemment les origines mais c’est aussi « ce dont son père le prive »: Kafka lui reproche d’ailleurs de ne lui avoir transmis que des « balivernes » dans la Lettre au père. Cette quête passe par son goût du théâtre yiddish. Il apprend soigneusement l’hébreu également. Il y a ce rêve-fantasme-désir de partir en Palestine comme plusieurs amis à lui qui appartiennent aux cercles sionistes de Prague d’avant-guerre. Tout cela, ce sont des mouvements importants dans la construction de son rapport au judaïsme. Et en même temps, il y a un rejet qui s’exprime dans des périodes où le judaïsme ne lui parle pas et, parfois, dans des textes où la prise de parole est vraiment virulente. Il n’arrive pas à se situer dans une identité quelle qu’elle soit. La pratique et la foi sont éloignées de son quotidien. Il se méfie de toute forme d’assignation, d’appartenance et il en a également envie, paradoxalement.

Il dit dans sa correspondance: « Pour nous, écrivains juifs, il y a une impossible d’écrire en allemand, qui n’est pas notre langue; en yiddish, qu’on ne parle plus en ville, langue avec laquelle les pères ont rompu ». Et il y a aussi une impossibilité de ne pas écrire. Il partage ce sentiment selon lequel, en tant qu’écrivains juifs, ils sont coincés. Il faut trouver un moyen d’écrire malgré tout.

FA – Vous parlez dans votre récit d’une nouvelle, « Dans la synagogue », dans laquelle une espèce de martre ou de loutre des montagnes ne peut être délogée d’une synagogue. Cette nouvelle est censée être inachevée mais vous écrivez: « Au contraire, sa fin me fait froid dans le dos, comme seule une fin peut le faire ». Cela pose la question de la place l’inachèvement dans son œuvre. Il y a toute une lecture d’inspiration judaïque qui situe l’œuvre de Kafka dans l’inachèvement. Est-ce aussi votre cas?

LV – Il faut distinguer ce qui vient de l’histoire de l’édition de Kafka de l’inachèvement propre à l’interprétation. Le Procès et Le Château sont des manuscrits inachevés et Max Brod prend le parti de les publier quand même… Kafka ne considérait pas avoir achevé ces romans.

L’inachèvement a été considéré par une partie de la critique comme une qualité existentielle de l’œuvre de Kafka: cette œuvre nous parle depuis cet endroit où rien n’est clos. Il y a un appel au lecteur. S’il y a un élément qui définit son œuvre en termes d’expérience de lecture c’est la multiplicité des interprétations. On a tout de suite envie d’interpréter, avec des situations de narrations très pures et très simples. On peut dire qu’on est à la limite de l’interprétation et de la compréhension avec Kafka. On n’est pas sûr de comprendre ce qu’on lit! Alors que quand on prend une Fable de La Fontaine par exemple, selon qu’on tire un fil politique ou moral, on peut interpréter la fable différemment mais, dans l’ensemble, on comprend qu’il y a une équation: que l’animal représente ceci ou cela… Chez Kafka, on ne comprend pas! Et on ne peut pas en rester là… Alors on multiplie les interprétations. Il y a une phrase d’Adorno sur Kafka que j’aime beaucoup: « Chaque phrase de Kafka exige l’interprétation, mais aucune ne la tolère ».

FA – C’est comme le Talmud… La Torah est un texte qui, sans interprétation, n’a pas d’âme, qui est voué à être interprété.

LV – Exactement, mais faire cela au sein d’une écriture profane, c’est très puissant.

FA – Vous faites toutes sortes de remarques sur la différence de rapport aux lieux entre Israël et l’Europe: vous faites la remarque que, là-bas, tout semble temporaire, un peu bancal, souvent sans aucune aspiration esthétique, les lieux sont pratiques mais moches. Et pourtant finalement, vous développez une véritable tendresse pour ces lieux qui, au départ, vous étaient apparus inhospitaliers, que vous n’arriviez presque pas à appréhender. À quoi cela est-il dû, à votre avis? Est-ce parce que vous vous attendiez à autre chose? Qu’est-ce que cela vous inspire?

LV – Israël est un pays que je ne connais quasiment pas, mais quand j’étais là-bas, je me disais: « Je suis ici où lui n’est pas venu, mais où Max Brod est arrivé et où il a reconstruit sa vie en se sauvant ». C’est un lieu unique au monde, les interactions avec les gens sont très singulières. Je me trouvais sans repères, que ce soit dans les interactions ou dans les lieux. J’y suis arrivée fascinée, curieuse des histoires qu’on me racontait. Et parfois j’avais envie de partir; l’étudiante qui m’a louée sa chambre, par exemple, était odieuse, je le raconte dans le livre! Tous les affects sont intenses là-bas. Peut-être cela vient-il de la guerre?

Il y a des choses qui ne peuvent se passer que là-bas. Cette histoire de procès pour les manuscrits par exemple, n’aurait pas pu se passer ailleurs.

FA – C’est un exercice qui peut sembler superficiel mais, si vous deviez associer l’œuvre de Kafka à deux mots, quels seraient-ils?

LV – Inquiétude. Infini.

FA – Quel texte de Kafka conseillerez-vous à un lecteur qui souhaiterait le découvrir?

LV – Je conseillerais la nouvelle « Le terrier ». C’est un texte à la fois accessible et représentatif de son œuvre, un des derniers textes qu’il a écrit, où se pose la question de l’inachèvement, puisque la dernière phrase n’est pas terminée. Elle fait partie des « Nouvelles animales ». Il y est question d’un animal indéterminé qui construit un terrier. Et il va se passer quelque chose!

Et les Lettres à Milena, qui peuvent se prendre par n’importe quel bout. C’est d’une beauté renversante. Il y a tout Kafka: sa douleur, sa solitude, sa métaphysique, sa douceur, son humour et son génie épistolaire.

Lire la critique de Fanny Arama à propos de J’irai chercher Kafka. Une enquête littéraire