Pourquoi certaines personnes emploient-elles le mot “Holocauste”, d’autres le terme “Shoah” ou encore celui de “Solution finale”? Que recouvrent ces trois terminologies?

En France, on a adopté le terme Shoah dès la fin des années soixante-dix. L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG), une association très puissante à l’époque, avait décidé d’utiliser le terme Shoah à la place d’Holocauste et de génocide. Le terme Shoah vient de l’hébreu et signifie la destruction. Le terme est utilisé en Israël, notamment pour le jour de commémoration des victimes de la Shoah et des héros, car les deux composantes sont liées là-bas: “Yom Hazikaron laShoah velaGvoura”. Puis, le terme Shoah a été acclimaté en France avec le film de Claude Lanzmann.

Pourquoi l’APHG n’a-t-elle pas retenu le terme d’Holocauste ou de génocide? “Holocauste” est un terme religieux qui signifie “sacrifice par le feu” où la victime est entièrement consumée. Pour les Français, il ne semblait pas pertinent. ll a été abandonné, mais c’est le terme en usage dans tout le monde anglo-saxon. Le musée de Washington s’appelle d’ailleurs le “United States Holocaust Memorial Museum”. Les historiens américains l’utilisent et, lorsque nous travaillons avec eux, nous l’employons aussi.

Le terme de “génocide” est un néologisme créée en 1944 par un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin. Ce mot désigne la destruction d’une partie d’un peuple, d’une population, et inclut l’intention de détruire cette population. Quand on lit les Mémoires de Raphaël Lemkin, on s’aperçoit que cette définition est extrêmement large. Par exemple, il inclut les massacres de Catholiques au Japon au XVIIe siècle.

Pourquoi l’APHG, à la fin des années soixante-dix, n’utilise-t-elle pas l’expression “génocide des Juifs” (tout à fait appropriée du point de vue de l’historien)? Parce qu’à cette période, Brigitte Bardot mène une grande campagne internationale en évoquant le “génocide des bébés phoques”. À partir de ce moment-là, on prend conscience que le terme peut être utilisé à tort et à travers dans l’espace public. Il vit, comme Marc Bloch l’aurait dit, “sa trouble vie de place publique”.

Enfin, l’expression “Solution finale” est celle utilisée par les nazis pour désigner la volonté d’éradication des Juifs. Un historien comme Raul Hilberg, dont les travaux sont fondamentaux, emploie ce terme car il décrit ce qu’il s’est passé à partir des “perpetuators” (les bourreaux, en anglais).

Dans votre livre, vous évoquez aussi le terme yiddish “hurbn”, qu’est-ce que cela veut dire? À quoi ce mot fait-il référence dans l’histoire juive?

Le terme hurbn est un terme yiddish venant de la partie hébraïque du yiddish, qui signifie la “destruction”. Ce terme se réfère aux deux destructions du Temple. Dans le monde yiddish, qui est le monde victime de la Shoah, tout le monde connaît ce terme mais il n’y a eu aucun effort pour l’adopter dans des pays autres qu’Israël. Pourtant, c’est vraiment le terme des victimes.

Mon premier travail sur les questions de mémoire a été réalisé avec le grand savant hébraïsant du monde yiddish, Itzhok Niborski. C’était un travail sur les Livres du souvenir, ces livres écrits par les survivants des communautés juives détruites, principalement en Pologne (Les Livres du souvenir. Mémoriaux juifs de Pologne, Gallimard, 1983). Le terme de “survivants” ne veut pas dire qu’ils ont survécu en Europe nazie: certains avaient immigré en Argentine, aux États-Unis ou encore en Palestine mandataire.

Nous allons commémorer ce 27 janvier, le 80e anniversaire de la libération des camps d’Auschwitz-Birkenau. En 2015, vous aviez publié un livre qui traitait exclusivement de ce sujet, 1945. La découverte. Vous choisissez d’utiliser les termes d’“ouverture” ou de “découverte” des camps, plutôt que celui de “libération”. En quoi cette nuance vous paraît-elle importante?

Le grand historien Marc Bloch se demandait pourquoi “l’heure d’exactitude” ne venait jamais. J’ai d’ailleurs intitulé mes entretiens réalisés avec Séverine Nikel (directrice littéraire aux éditions du Seuil), L’heure d’exactitude. Histoire, mémoire, témoignages (Albin Michel, 2011).

Effectivement, j’utilise le terme “d’ouverture des camps” et non de “libération” car les camps ont été littéralement ouverts par les Alliés, que ce soit l’Armée Rouge pour les camps d’Auschwitz-Birkenau, les Américains pour les camps d’Ohrdruf et de Bergen-Belsen, les Anglais pour Buchenwald. Les camps ont été découverts par hasard. Il n’y avait pas une volonté de libérer les camps.

D’ailleurs, une historienne, à qui je rends hommage dans mon livre, Olga Wormser-Migot (qui avait été la conseillère d’Alain Resnais pour son film Nuit et Brouillard), avait intitulé son livre Quand les alliés ouvrirent les portes.

Nous pouvons donc dire que les détenus ont été libérés, mais que les camps ont été ouverts.

Dans votre livre vous revenez aussi sur l’attente des survivants. Vous évoquez l’ambiance de l’époque à l’hôtel Lutetia. Pourquoi ce lieu avait-il été choisi?

Le gouvernement provisoire de la République française avait mis sur pied un grand ministère qui avait été confié à un résistant, Henri Frenay, afin d’organiser le rapatriement. Il faut bien avoir conscience que les déportés, que ce soit ceux de la résistance, les rares survivants juifs (environ 4.000 survivants sur 75.000 déportés environ depuis la France), sont très peu nombreux par rapport à la masse des prisonniers de guerre. Les requis du Service du Travail obligatoire (STO) sont plus de 700.000. Cette masse est constituée d’hommes jeunes. Le ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés s’en occupe. Le terme de “déportés” ne concerne pas que les Juifs, il est aussi utilisé pour les membres du STO. Des centres d’accueil sont mis en place, notamment à Paris. Le lieu qui est choisi est la gare d’Orsay.

Cependant, les déportés rentrent dans un état de santé terrible. Une opération est alors menée par un certain nombre de femmes, notamment Agnès Bidault, la soeur du résistant Georges Bidault, ou Sabine Zlatin, la dame d’Izieu, pour trouver un lieu adéquat afin de recevoir dignement les déportés, leur faire passer des visites médicales, les “retaper” pour certains d’entre eux. L’hôtel Lutetia, rive gauche – qui n’était déjà plus un hôtel puisqu’il avait été occupé pendant l’Occupation par les services de renseignement – est réquisitionné.

L’image que nous avons gardée est celle des familles qui recherchent les leurs. Par exemple, Juliette Gréco, dont la mère et la sœur ont été déportées à Ravensbrück pour des faits de Résistance, va les y retrouver. Pour beaucoup, l’attente est vaine. C’est le cas des deux filles d’Irène Némirovsky et de son mari Michel Epstein. Élisabeth Gille, l’une de ses filles, va d’ailleurs écrire sur cette attente.

Dans votre dernier ouvrage, vous évoquez un précédent anniversaire, celui de 2005, année de la commémoration du soixantième anniversaire de l’ouverture des camps d’Auschwitz et de Birkenau. Vous avez publié en 1998 L’ère du témoin, un ouvrage qui analyse la place prise par le témoignage, notamment audiovisuel, des survivants de la Shoah. La figure du témoin, qui a été centrale pour la transmission dans les années quatre-vingt-dix, a-t-elle pris trop de place en comparaison avec le travail historique et la recherche? La part donnée à l’émotion est-elle trop importante aujourd’hui?

L’année 2005 est celle d’une commémoration exceptionnelle, extraordinaire. Selon moi, c’est la première et dernière grande commémoration. Vont parler lors de cette cérémonie Vladimir Poutine pour les libérateurs soviétiques, Simone Veil qui a porté avec une extraordinaire dignité toute la commémoration… Pour la première fois, le représentant des tziganes, Romani Rose, a la parole et un autre homme exceptionnel, Wladyslaw Bartoszewski, va parler au nom des prisonniers politiques polonais.

Il y a aussi une présence française très particulière. Le président de la République, Jacques Chirac, va consacrer sa journée entière à la commémoration. Le matin, il inaugure l’exposition du pavillon français, puis le wagon installé sur la “Judenrampe” (littéralement “le quai aux Juifs”), une initiative portée par Serge Klarsfeld. La Judenrampe est le lieu où sont arrivés tous les déportés venus de France jusqu’au printemps 1944, puis où débute la grande déportation des Hongrois. Un Juif sur trois assassiné à Auschwitz était un Juif hongrois. En 1944, les Alliés ont déjà débarqué en Normandie mais les nazis vont prolonger la voie de chemin de fer pour qu’elle arrive aux pieds des crématoires. Deux images symbolisent Auschwitz aujourd’hui. Celle d’Auschwitz I, le camp de concentration (en allemand Stammlager) où il n’y avait que des hommes polonais jusqu’en 1942. C’est l’image du portail surmonté de l’inscription “Arbeit macht frei”, que nous connaissons tous. Ensuite, l’autre image que nous connaissons est celle de la voie ferrée qui rentre à l’intérieur de Birkenau, le lieu de la destruction des Juifs d’Europe.

En 2005, parmi les déportés qui étaient présents lors de cette grande commémoration, il y avait, en plus de Simone Veil, Marceline Loridan-Ivens et Henri Borlant. Ils n’étaient plus très jeunes mais pas non plus très âgés. Ils pouvaient participer à des travaux avec des historiens. Mes travaux ont d’ailleurs été nourris par des témoignages. Mais que se passe-t-il aujourd’hui? Il y a une poignée de témoins qui ont témoigné des centaines de fois. Au sortir de la guerre, les éditeurs répugnaient à publier des témoignages, désormais ils font “la chasse” aux derniers témoins pour qu’ils écrivent des livres. Il est important qu’ils soient là, mais le contenu de ce qu’ils disent est uniquement émotionnel.

L’année 2005 correspond à une grande période d’euphorie. Nous étions après la chute du communisme, après l’entrée des pays d’Europe centrale et orientale dans l’Union européenne. On ne percevait pas alors que le monde allait être bouleversé, que la chute des tours jumelles allait marquer une rupture. En 2005, des grands discours politiques sur la démocratie sont délivrés.

En 2025, la situation est totalement différente à cause de la guerre en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient. Le directeur du Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, a expliqué qu’il n’y aurait pas de messages politiques. On va simplement faire un discours moralisateur. Tout ce qu’a été l’histoire du nazisme, la place de l’antisémitisme, a été effacé au profit d’une sorte d’apologie de la résilience. Il ne peut plus y avoir de message politique.

On assiste depuis le 7 octobre à une hausse massive des actes antisémites en France et ailleurs dans le monde. Pensez-vous que c’est une sorte de faillite ou bien même d’échec de la transmission de l’histoire de la Shoah? Que peuvent faire les historiens, les enseignants, quel rôle doivent-ils jouer?

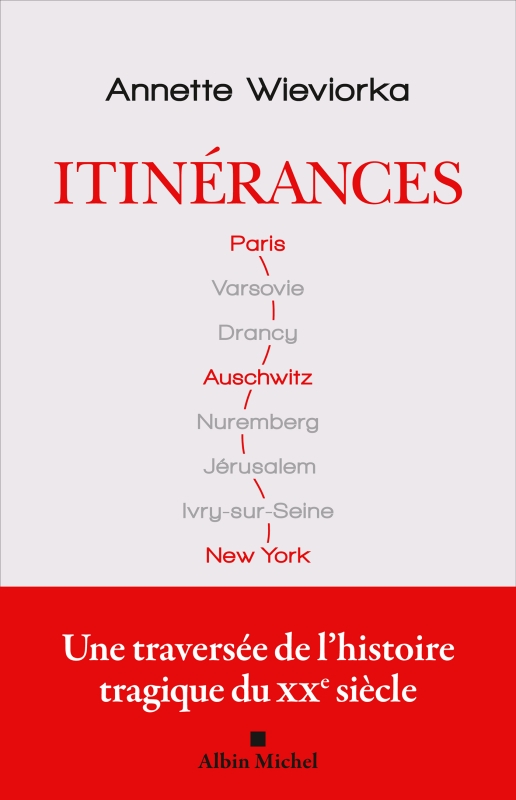

Nous sommes taraudés par la question que vous posez, mais pas nécessairement en tant qu’historiens. Cette année, je publie un recueil de textes, le premier date de 1980, et aucun de ces écrits n’a été retouchés. Aucun de ces textes ne comporte de post-scriptum sauf celui autour de la Guerre des Six Jours, où j’ai mis quelques lignes en expliquant que la situation n’était plus la même.

Le travail historique, quand il est fait convenablement (je pourrais citer Saul Friedländer et Léon Poliakov) est durable. Ce qui n’est pas durable, c’est la mémoire. Les questions sont devenues aiguës après le 7 octobre, parce que cette date a été un puissant révélateur de la prégnance de l’antisémitisme.

Comment voyez-vous les 20 ou 30 prochaines années?

Ce qui est certain, c’est que nous sommes entrés dans une autre époque. Ce n’est pas la mienne. Dans cette nouvelle époque, on ne sait pas grand chose.

Je vous donne un exemple. Le film La zone d’intérêt a été encensé. Je ne partage pas l’enthousiasme général. J’y vois une déjudaïsation d’Auschwitz – ce film ne montre pas la Shoah. La maison de Rudolf Hoess deviendrait un musée. Et, d’après ce que j’ai lu, on va mettre une mezouza à la porte. Nous sommes dans une époque nouvelle, où il y a un grand mélange dans lequel je ne me retrouve pas.

Propos recueillis par Lucie Spindler