Éditions Le Manuscrit/Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2009

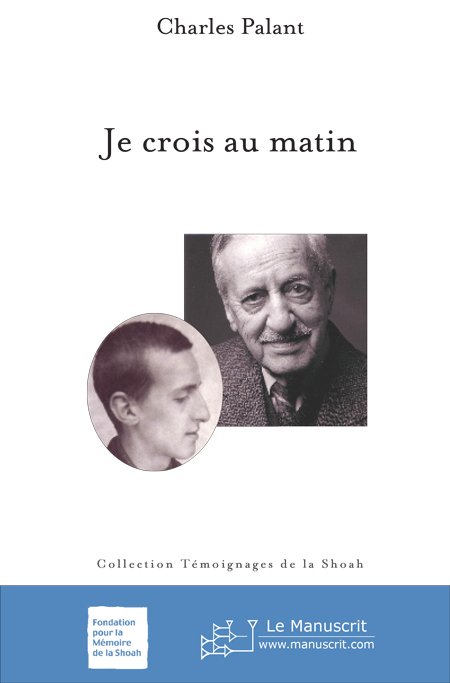

Charles Palant, né le 27 septembre 1922 à Paris.

Déporté à 21 ans le 7 octobre 1943 par le convoi no 60 de Drancy à Auschwitz II-Birkenau.

Affecté à Auschwitz III-Monowitz (Buna).

Janvier 1945 : « marche de la mort » vers Buchenwald.

11 avril 1945 : les détenus libèrent eux-mêmes le camp quelques heures avant l’arrivée des Américains. Charles rentre à Paris où il rencontre sa future épouse, Daisy avec qui il aura 3 filles. Charles est maroquinier et mène une vie militante à la Lica et au MRAP dont il reste secrétaire général durant 21 ans. Il témoigne régulièrement devant des scolaires de son passé de déporté et de militant pour les droits de l’Homme.

Il s’éteint en 2016 à Paris.

Si nous tenions, c’est parce que nous sentions qu’à travers le monde des millions d’hommes tentaient de briser l’appareil militaire hitlérien. Anxiété et confiance se battaient en nous pour la même place car au fond, nous savions que les Allemands ne gagneraient pas la guerre. Pour survivre il suffisait de tenir un jour de plus qu’eux. C’était cela le rêve secret de chaque déporté. Personnellement je n’ai jamais douté que j’allais survivre : comment en douter ? Chacun y croyait, du moins tant que le corps suivait. Les mourants qui se voyaient mourir nous transmettaient le seul testament possible à présent : la mémoire. « Parlez de nous », disaient-ils. Il fallait bien survivre pour pouvoir le faire.

(…)

Le 18 janvier 1945, les 10 000 à 12 000 personnes du camp, détenus et gardiens, se mettent en route en un interminable cortège. C’est le début de cette évacuation à marche forcée de 60 000 déportés des camps de Haute-Silésie, l’épouvantable Marche de la mort.

Le poids moyen d’un détenu est alors de 40 kilos et les nuits atteignent moins 15 à moins 20 degrés. Toujours vêtus de nos hardes synthétiques, nous ne sommes pas équipés pour lutter contre le froid. Un certain nombre de malades et de mourants ont été abandonnés sur place et, autour de nous, les SS abattent sans pitié ceux qui ne peuvent plus avancer.

(…)

Un espoir nous pousse cependant : si nous avons évacué, c’est que les lignes bougent, c’est que les Alliés arrivent. Mais serons-nous supprimés avant ? À mesure qu’Auschwitz s’éloigne, l’angoisse d’être conduits directement aux chambres à gaz se dissipe, mais dans le même temps nos forces déclinent. Je me souviens avoir dormi en marchant. Je m’en souviens parce que j’ai rêvé : si je n’avais pas dormi, je n’aurais pas rêvé. Nous avons marché et marché encore. De temps à autre des camarades tombaient, on se mettait à deux pour soutenir un troisième et lui permettre de récupérer. Des SS poussaient le cynisme jusqu’à nous faire porter leurs sacs, des bardas pesant parfois presque autant que nous parce qu’ils emportaient toutes leurs affaires dans leur fuite.

À la fin de la première nuit, un moment de repos nous a été accordé dans une briqueterie. Ceux qui ont trouvé une place au sol ont pu dormir quelques heures, puis les Allemands ont fait passer le mot que ceux qui ne pouvaient vraiment plus marcher se présentent à un certain endroit, ils seraient acheminés en camion. Ceux qui s’y sont rendus n’ont jamais rejoint la troupe. Ils ont été descendus à la mitrailleuse.

Quand la marche a repris, il ne nous était plus distribué de ravitaillement. Je me suis défendu longtemps de sucer de la neige par crainte d’attraper la dysenterie et de mourir bêtement alors que je pouvais encore marcher. Mais au bout d’une trentaine d’heures, incapable de faire un pas de plus sans boire, j’ai ramassé la neige la plus propre possible et l’ai laissée fondre dans ma bouche.

À Gleiwitz, un lieu rassemblant trois ou quatre camps appartenant également à IG-Farbenindustrie, nous avons subi des heures d’attente, d’ordres et de contre-ordres, puis la colonne a été amenée le long d’un train. Il y en avait peut-être plusieurs, je n’avais pas une vue d’ensemble. Des bottes, des crosses et des cris nous poussaient à grimper dans les fourgons découverts. Je me souviens alors avoir reçu un grand coup dans l’estomac. Mes mains en protection, j’ai regardé devant moi l’auteur du coup : c’était un vieux SS et sa brutalité me semblait incompréhensible. Mais quand je l’ai perdu de vue, j’ai ouvert mes mains et me suis rendu compte que je tenais un pain. Le vieux SS m’avait donné un pain ! Fallait-il y voir un restant, ou un retour, d’humanisme ? La mécanique humaine est compliquée. Il faut y regarder de près et à plusieurs reprises, et encore, on n’est pas certain de comprendre.

Notre fourgon comptait peut-être 80 à 100 détenus tassés les uns contre les autres, vivants et mourants, avec même quelques morts parmi nous. Il me semble que le train a roulé deux jours et deux nuits mais ma perception du temps était imprécise. Le convoi s’arrêtait parfois plusieurs heures sans que nous ayons la moindre idée du sens de ces arrêts.

Au cours de la deuxième nuit, ceux qui lisaient quelques mots de tchèque ont compris que nous étions dans la banlieue de Prague. Le train s’est arrêté sous un pont et le jour a commencé à se lever. Depuis nos wagons nous voyions marcher là-haut sur le pont des gens se rendant au travail, musette à l’épaule. Certains travailleurs ont baissé les yeux sur ce train de mourants, et les musettes ont commencé à s’ouvrir. D’où est venu l’exemple, je ne sais pas. Des hommes et des femmes nous lançaient leur pain, leur casse-croûte, tout ce qu’ils avaient. Leur courage, car ils risquaient de se faire tirer dessus, est un souvenir ineffaçable.

Mais leur générosité a également déclenché une épouvantable bousculade dans les wagons. Un de mes compagnons, un jeune Hongrois, a réussi à attraper un pain entier et l’a serré contre lui. Les autres lui sont tombés dessus, je suis parvenu à le dégager en hurlant en allemand et me suis retrouvé face à un fauve tenant sa proie.

« Alors on meurt pour un pain ? lui ai-je dit. Tu l’as attrapé, c’est ton mérite, mais tu ne vas pas mourir pour ce pain ! Il n’y a pas quelqu’un que tu veux revoir ? » Avec son pain contre lui, il s’est mis à pleurer.

« Tu veux que je t’aide à le partager ? »

Ses mains se sont desserrées, il m’a tendu son pain. Tout le monde me regardait ; j’ai sorti ma cuillère – les manches de nos cuillères affûtés sur des pierres nous servaient de couteaux –, tranché un bon bout du pain et le lui ai tendu. Lui seul l’a attrapé, pendant que les autres approuvaient de la tête. Puis j’ai coupé des tranches fines que j’ai distribuées autour de moi. Arrivé au dernier quignon, tout le monde a crié : « Pour toi ! Pour toi ! » Bien conscient d’avoir sauvé une vie, j’en avais oublié ma faim. J’ai mangé mon quignon. Le gars n’arrêtait pas de pleurer parce qu’il réalisait qu’il était prêt à mourir pour un pain qu’il n’aurait pourtant pas emporté au paradis. La sérénité est peu à peu revenue dans le wagon où le froid nous anesthésiait.