Éditions Le Manuscrit/Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2013

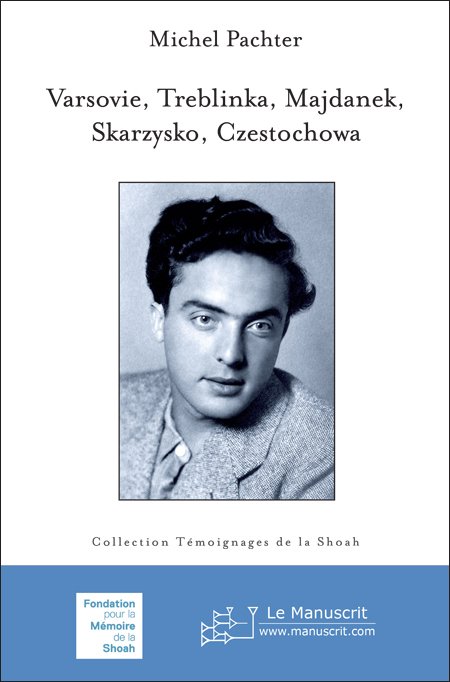

Michel (Mietek) Pachter, né le 15 décembre 1923 à Varsovie, en Pologne.

11 mai 1943 : déporté à 20 ans du ghetto à Treblinka. Transféré à Majdanek puis Skarzysko.

Été 1944 : transféré vers le camp de travail forcé de Warthewerk à Czestochowa.

16 janvier 1945 : le camp est ouvert par les Soviétiques. Avec son frère, il s’installe à Lodz où ils seront bientôt accusés de désertion. Il fuit en Allemagne puis est hospitalisé, en raison de la tuberculose, en Suisse où il rédige son témoignage. En 1950, il se rend à Paris où il rencontre bientôt Jeannette, sa future épouse. Ils auront deux enfants.

Il s’éteint en 2018 en région parisienne.

Nous travaillons pour creuser des tranchées. Travail supportable, à condition de ne pas tomber sur des sadiques qui nous maltraitent pour nous estropier. Nous sommes assez près de la cuisine et de la salle à manger pour que les bonnes odeurs nous fassent tourner la tête. Quand les SS sortent avec des seaux remplis des restes de leur repas pour les renverser dans des trous, les affamés se jettent dessus, même s’ils sont mélangés à la terre. Pour les SS, c’est un spectacle digne d’un zoo.

Ils se sont trouvé une nouvelle distraction. Ils prennent l’un d’entre nous et lui disent qu’ils vont l’exécuter. En général, on attend calmement l’exécution. Avec son revolver, un SS tire à blanc et, au même moment, un autre SS assène au « condamné » un bon coup sur la tête. La victime tombe à terre, inconsciente. Quand le malheureux revient à lui, les yeux grands ouverts, il regarde le SS, et l’entend dire : « Oui, même au ciel nous sommes là ! » Donc, ils sont sur la terre et au ciel.

Pendant que nous travaillons dans les tranchées, une flotte glaciale nous transperce. Il vaut mieux pour nous que nous n’ayons pas de fièvre, car nous dormons dans nos vêtements et n’avons pas la possibilité de nous sécher ou de nous réchauffer. À un moment donné, un copain se colle contre le mur pour se protéger de la pluie. Un SS passe et relève son numéro en prévision d’une sanction. Vilek et moi, nous travaillons abrités sous une tôle. Dès que nous entendons le Boche marcher, nous accélérons notre rythme de travail. Il ne nous dit rien. Le soir, après l’appel, un SS s’approche du gibet et appelle le copain dont il avait relevé le numéro pour le pendre. Pendant qu’on ajuste la corde, la victime s’écrie : « Mes frères, il faut survivre et témoigner pour leurs crimes. » Le tabouret tombe. Six mille forçats suivent de près cette exécution. La pauvre victime ne voulait pas être mouillée. Elle a cessé de respirer.

Tel a été aussi le cas de ce jeune garçon de 13 ans au visage angélique, un bar-mitsve. Calme, il nous a souri. Son visage martyrisé possédait encore, dans son demi-sourire, une beauté enfantine. Sans la moindre trace de peur, il a lancé un regard haineux sur ses bourreaux et nous a à nouveau souri. Le Kapo du Kommando de la mort, fier de ses fonctions, mesure la longueur de la corde, l’enduit de graisse, mais quand il veut la passer autour du cou du gosse, celui-ci le repousse d’un geste rapide en gardant dans sa main la corde qu’il met lui-même en place.

« Je veux rester maître de ma destinée, mes frères. Je meurs sans savoir pourquoi. Mes frères, si l’un de vous survit, il ne doit rien oublier, il doit tout transmettre. Tenez bon. Moi, je pars. » Il saute du tabouret et son corps a un petit mouvement de va-et-vient comme le balancier d’une pendule, tandis que sa langue pend hors de sa bouche.

Dans notre rang, j’entends réciter le kaddish que tout le monde écoute en silence.

Toi, notre tout petit frère, avec une « montagne de volonté », je ne t’ai pas oublié, toi dont je ne connais même pas le nom.

Un ordre brusque nous parvient : « Rompez les rangs. » La tête baissée, nous partons. Nous gardons, dans notre cœur qui souffre, l’image de ce petit frère anonyme.

Lors des appels, on voit rarement une tête sans traces de coups et le Block 19 est alternativement rempli, puis vidé, pour laisser la place aux « fournées » suivantes. Bien que notre résistance ait atteint son plus haut niveau, les Kapos ne font pas économie d’efforts pour nous obliger à accélérer davantage notre rythme. Lorsque les appels ont lieu sous le soleil, nous devons garder notre casquette parce que le soleil cicatriserait nos blessures.

Lorsque je travaille dans le « Kommando de la merde », je me trouve près de la clôture électrifiée. De là, j’aperçois de petites maisons de paysans, avec des toits bas couverts de chaume. Sur un banc, sous une fenêtre, un paysan aux grosses moustaches fume sa pipe. Sa femme, assise près de lui, un fichu sur la tête, est en train de tricoter. Une petite fille joue parmi les fleurs. Hypnotisé par ce paradis, je me lève, oubliant la consigne, et je ne quitte pas des yeux cette image qui fait pleurer mon cœur d’émotion. Un copain, qui travaille à mes pieds, me donne un grand coup et me fait tomber par terre. Il m’a sûrement sauvé la vie en remarquant que la sentinelle du mirador s’apprêtait à tirer. (…)

Celui qui pourrait, depuis l’enfer, regarder le paradis, celui-là seul pourrait comprendre l’état de nos cœurs. Nous avions tout du paradis, on nous l’a arraché. Et les derniers à être encore vivants combattent, les malheureux, pour survivre quelques jours de plus, mais à quel prix !