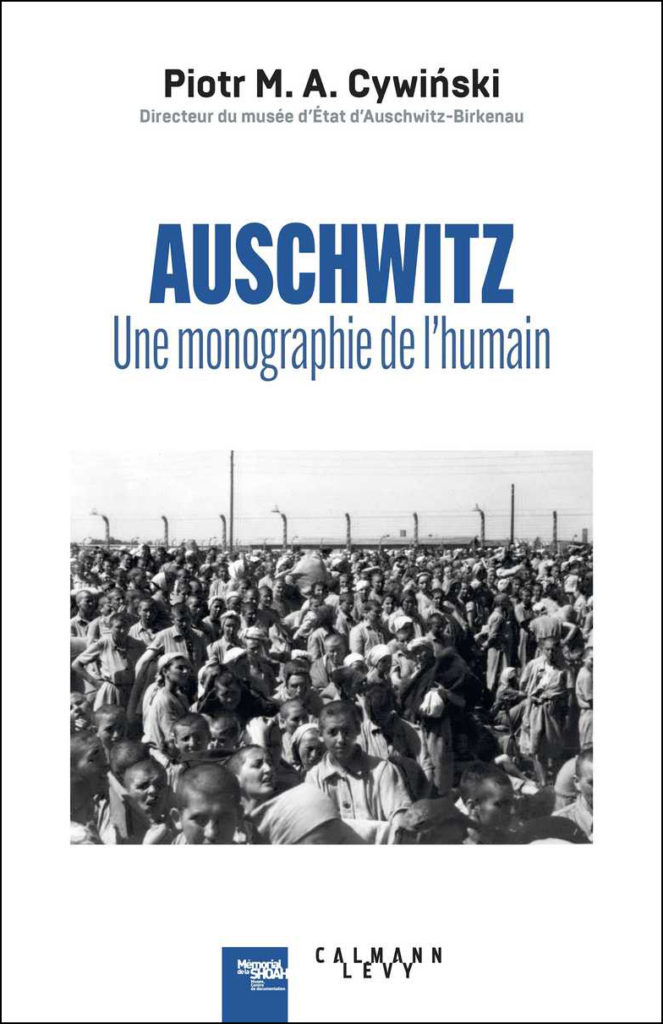

Calmann-Lévy / Mémorial de la Shoah, 2025, 28€

Dans la préface de votre livre, vous écrivez avoir réalisé ce travail dans l’espoir que les “gens s’entretuent un peu moins”. Comment cet objet peut-il nous aider à atteindre cet objectif alors que la guerre se poursuit entre l’Ukraine et la Russie, alors que l’Europe est à nouveau un territoire en guerre?

La mémoire est un sac à arguments contre tout ce qui est inhumain dans notre actualité. La mémoire appelle à la paix, à une entente et cela en écho aux expériences du passé. Si l’on perd la mémoire transmise de génération en génération, on perd nos arguments, on se retrouve alors désarmés face à la brutalité du quotidien. Dans notre construction, nous nous sommes beaucoup appuyés sur des chiffres, des dates, des faits, sur l’enseignement historique. Or, la mémoire a quelque chose à voir avec l’expérience, avec l’identité. Elle ne consiste pas à jeter un regard sur ce qui s’est passé, c’est quelque chose qui sert à mieux discerner, à essayer de se positionner face à ce qu’il se passe, à envisager un avenir avec plus de clarté. L’enseignement historique n’a pas besoin du vécu, de l’expérience humaine contrairement à la mémoire.

Toujours dans la préface, vous confiez être passé par une “immersion profonde dans l’univers d’Auschwitz” pour écrire “ce que ressentait et pensait le détenu dans les conditions de vie pénibles voire atroces d’un camp”. Qu’entendez-vous par “l’immersion”?

Ça a commencé bien plus tôt, à partir de l’année 2000. En tant que secrétaire du Comité international d’Auschwitz, j’ai eu l’occasion de fréquenter un assez grand nombre de survivants, des survivants très impliqués dans la construction de la mémoire de l’après-guerre, des personnes vivant en France, en Israël, en Allemagne, aux États-Unis ou en Italie. J’échangeais de façon très régulière avec ces personnes lors de ces moments. Elles me partageaient des expériences dont elles ne parlaient pas publiquement. En 2006, je suis devenu directeur du musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, j’ai donc continué à rencontrer d’autres survivants, à discuter avec eux de ce qu’ils n’avaient pas l’habitude de raconter. J’ai alors compris que leurs témoignages se distinguaient de ce que l’on pouvait lire dans les grands livres d’Histoire, dans les monographies consacrées à Auschwitz. Pendant près de 80 ans, on s’est borné à replacer Auschwitz dans l’histoire de la Shoah. On a répondu aux négationnistes et à la falsification de l’histoire de la Shoah par des faits historiques. Mais, quelque chose nous échappait: le vécu humain. Or, c’est ce vécu qui nous permet d’y voir un peu plus clair même s’il existe un problème de traduction d’un monde à l’autre.

À l’approche du 27 janvier, je réalise que mon successeur sera la première génération à ne pas connaître les survivants comme je les connais.

Vous écrivez: “Ne disposant que d’un langage imparfait, on ne peut expliquer à quelqu’un qui a été élevé dans un monde de mots et de concepts définis une choses qui échappe totalement à ces catégories”. Comment expliquer avec nos mots quelque chose qui ne peut s’exprimer avec nos mots? Comment faire pour raconter son expérience sur cette autre planète, dans cet autre monde si les mots ne sont pas sensibles au vécu?

C’est à cause de cela que l’énorme majorité des survivants n’ont jamais parlé, écrit, enregistré leur témoignage: ils savaient que les termes que l’on emprunte dans le monde d’aujourd’hui ne peuvent restituer ce qu’ils ont vécu dans cet autre monde, dans le camp d’Auschwitz. Même les termes qui pourraient s’approcher de leur expérience ne parviennent pas à retranscrire la réalité du camp. On a tous eu faim. Mais, comment entendre la famine, celle qui conduit à oublier le prénom de sa femme ou de son mari, celle qui conduit à oublier combien d’enfants on aurait pu avoir, quels mots seraient adaptés ? Nous ne disposons que des termes qui appartiennent à notre monde. Un des survivants a considéré que si l’histoire concentrationnaire avait duré plus longtemps, un langage aurait pu se développer pour exprimer ces expériences. Si on veut communiquer une réalité dans une autre réalité, il est nécessaire de traduire, d’utiliser des paraphrases, des métaphores. Comme quand on souhaite faire comprendre des choses d’adulte à des enfants, on parle autrement. Lorsque les survivants évoquent la faim, l’omniprésence de la mort, de la peur dans les camps, ils utilisent des mots qui semblent familiers à notre expérience, des mots qui ne reprennent pas la réalité de l’expérience concentrationnaire, mais qui tentent de le faire.

On a le sentiment que, dans cette monographie, vous mettez à disposition du lecteur des pistes qui “expliqueraient” la survie des déportés, la survie dans un espace qui transforme le vivant en mort. On le perçoit notamment à travers cette phrase: “la survie dépendait en grande partie de la familiarisation avec ces règles [les règles du camp] et de leur compréhension”. La survie s’explique-t-elle?

J’ai vraiment essayé de retenir ma voix, ma logique, de ne pas poser de conclusion, de lancer, en effet, des pistes. Après la guerre, seuls les historiens – ce que je suis – ont travaillé sur les récits des rescapés. Au cours de l’écriture de ce livre, j’ai pris conscience de à quel point il nous manque d’autres approches. Il nous manque le travail des sociologues, des psychologues, des anthropologues, d’autres sciences humaines pour en dire plus sur le sujet.

Survivre, cela peut vouloir dire – dans notre monde – entrer en conflit avec l’éthique et la morale. Autrement dit, quand un détenu se nourrissait un peu plus que les autres jours, cela voulait dire que quelqu’un se nourrissait un peu moins, quand on essayait de trouver une place dans un meilleur kommando, cela voulait dire que quelqu’un allait subir ce changement d’une manière ou d’une autre. Ces attitudes sont difficilement compréhensibles sur le plan moral, difficilement critiquables pour des personnes ayant vécu après la guerre.

Et, pourquoi diable veut-on survivre? Pourquoi rester vivant dans un monde inhumain, déshumanisant, où la mort rôde en permanence? Pourquoi ne se suicide-t-on pas dans un monde différent où tout ce qui nous importe profondément nous est pris, où nous sommes privés de tous nos fondamentaux: les relations humaines, la culture, les tabous, la religion. Comment l’espoir peut-il subsister contre toute logique? Il s’avère que – même dans ce monde – demeure cette envie féroce de survie.

Ce livre tente de retracer l’intérieur humain dans un cadre où toutes les règles sont différentes. Il tente de saisir ce qui reste au fond de l’homme lorsqu’on lui enlève toutes les choses qui sont importantes à ses yeux, lorsqu’il est mis à nu.

Cet ouvrage est un cri, un appel lancé à des chercheurs d’autres sciences humaines, d’autres disciplines pour qu’ils n’oublient pas leur rôle dans ces recherches. On ne peut pas tout laisser aux historiens et, aujourd’hui plus qu’hier, il faudrait conduire une étude anthropologique sur l’expérience humaine des camps, de ces hommes et femmes transportés sur une autre planète et dépourvus de tout ce qui leur est cher. Qui ne sont pour autant pas tombés dans la folie.

Vous avez choisi d’étudier une trentaine de thématiques. Mais, pas la folie. Ce terme n’apparaît d’ailleurs nulle part dans votre livre, j’en ai été assez étonnée…

Parmi les centaines de témoignages étudiés, la folie n’est pas quelque chose qui apparaît. Le Muselmänner, à défaut d’être fou, est concentré sur une seule et dernière pensée: manger. Il peut sembler anormal parce qu’il agit de façon extrême.

Il y a bien eu quelques survivants qui sont devenus psychologues qui ont essayé de se pencher sur la question de la survie. Mais comment analyser quelque chose qui fait partie de soi, de sa propre expérience? Ce n’était pas quelque chose qui pouvait fonctionner de manière scientifique.

“Auschwitz pose des questions sur l’humain dans des conditions conçues par l’homme qui dépassent les limites les plus extrêmes”, c’est ainsi que vous démarrez le livre. C’est aussi à travers les questions d’un survivant que vous le terminez: “Pourquoi moi? Quelle est l’explication de ma survie personnelle? Pourquoi est-ce moi qui suis resté vivant?”. Aujourd’hui, quelques mois après l’écriture, quelles sont les questions qui continuent à vous obséder, celles qui vous semblent toujours insolubles?

Le survivant nous a raconté ce qu’il pensait que l’on pourrait comprendre, ce qu’il nous serait utile de savoir. Que n’a-t-il pas raconté que l’on ne pourrait pas comprendre? Quels sont les non-dits?

Mais, pour comprendre le système concentrationnaire nazi, il faudrait pouvoir étudier les récits des SS. Nous n’avons pour le moment accès qu’à quelques mémoires écrits dans les prisons d’après-guerre, à des comptes-rendus de ce qui a été dit pendant certains procès, qui ne sont pas d’une grande aide. Je pense qu’en Autriche et en Allemagne subsistent, dans des familles, des lettres, des photos et des mémoires de SS. Tant que nous n’aurons pas saisi l’autre bout de l’axe, nous resterons dans la brume, dans l’incapacité de comprendre comment ce système a pu fonctionner. Il y a quelques années, j’avais demandé à plusieurs médias allemands et autrichiens de publier une annonce de collecte d’archives de SS, cela n’avait pas donné grand chose. Je pense que d’ici cinq ans, les nouvelles générations n’accorderont plus autant de valeur au silence.

80 ans après, les derniers survivants, les derniers témoins, celles et ceux qui ont vu le complexe d’Auschwitz à l’œuvre, sont de moins en moins nombreux. Comment faire pour continuer à faire vivre cette mémoire, pour lutter contre le révisionnisme, le négationnisme?

Pendant de longues décennies, on a considéré que les survivants étaient là pour témoigner, qu’il nous fallait les écouter. On a considéré essentiel que les collégiens et lycéens puissent avoir accès à ces survivants lors de leur visite à Auschwitz. Pour qu’après, ils puissent transmettre à leur tour. Quant à la question: comment faire pour transmettre quand les derniers témoins ne seront plus là?, je répondrai qu’entre les adolescents et les vieillards d’une centaine d’années, il y a plusieurs générations et c’est à ces générations de devenir adulte, de porter cette mémoire. Qu’elles arrêtent de compter sur les anciens déportés, qu’elles prennent en main la transmission.

J’invite aussi les médias à ne pas considérer cet anniversaire simplement comme une date historique mais comme un rappel de ce qui s’est passé. En ce qui concerne les élèves visitant le camp, je les incite à voir le passé comme un miroir, comme une occasion de s’interroger sur leurs propres choix, leurs responsabilités humaines, leurs dilemmes moraux. Le problème c’est que l’enseignement de la Shoah est cantonné aux cours d’Histoire alors qu’il devrait aussi investir les cours d’éthique, de civisme, de médias ou de sociologie. Tant que cela ne changera pas, cet enseignement ne pourra pas changer les élèves de l’intérieur. La Shoah doit faire partie d’un cours qui met au défi nos choix individuels. Pour que cette expérience individuelle et collective de l’univers concentrationnaire puisse accompagner nos décisions.

*

80 ans après la libération du camp d’Auschwitz, que peut-on écrire sur le camp? Que peut-on encore transmettre? Piotr Cywiński, le directeur du musée d’État d’Auschwitz-Birkenau a réalisé quelque chose d’inédit, inédit parce qu’en 80 ans, aucun historien n’avait replacé le vécu humain dans l’histoire d’Auschwitz. Inédit ne veut pas dire anodin. Dès la première page, il avertit son lecteur : “Ce ne sera, très probablement, ni simple, ni plaisant”. Comme prévu, cette lecture a été douloureuse. Comment ne pas l’être?

La soif, ce n’était pas la soif.

La faim, ce n’était pas la faim.

Le froid, ce n’était pas le froid.

La peur, ce n’était pas la peur.

La mort, ce n’était pas la mort.

“Ce n’est qu’à travers cette perspective de déshumanisation que les émotions et comportements des hommes peuvent être analysés. Car la déshumanisation crée, en quelque sorte, une tabula rasa en matière d’habitudes, de normes, de principes, d’objectifs et de choix”, écrit Piotr M.A. Cywiński dans sa préface. J’ai lu ces phrases, les mots des survivants et je n’ai pas pu comprendre. Je n’ai pas pu comprendre parce que je n’y étais pas, parce que je ne l’ai pas vécu. Je n’ai pas traversé ce monde pensé par des ingénieurs pour industrialiser la disparition d’un peuple.

Comment comprendre ce que les victimes de la Shoah ont traversé? Comment comprendre ce que les victimes de la Shoah qui sont revenues et qui ont témoigné ont expérimenté? “Ces premiers moments [l’arrivée au camp, le choc initial] provoquaient une sorte de dissociation cognitive qui déstabilisait non pas tant l’estime de soi que tout un système de valeurs, depuis les racines jusqu’à ses ramifications”, analyse l’auteur. “On ne sait plus, plus rien, on ne comprend plus”, traduit un survivant.

Je pense que le terme comprendre n’est pas adapté à la situation. Il s’agirait ici, de saisir, de capter, d’intercepter quelque chose. La monographie de Piotr M.A. Cywiński réunit une trentaine de thématiques (la solitude, l’espoir, l’hygiène, la volonté, la famille, la justice, le sacrifice) supposées retranscrire l’horreur vécue par l’humain dans l’univers concentrationnaire nazi. L’horreur qui n’est pas l’horreur (telle qu’on pense la connaître). “Compte tenu d’une transformation aussi radicale du temps et de l’espace, comment ne pas parler d’un monde différent?”, interroge Piotr Cywiński.

Au chapitre sur l’empathie, on lit: “La plupart des prisonniers développaient un mécanisme de défense, peu étudié à ce jour, qui leur disait de ne pas regarder les souffrances d’un autre prisonnier ou de les observer à distance, comme à travers une fenêtre.” Chaque page tournée a entraîné la fermeture du livre.

“Au camp, le pain, c’était tout: un rêve, une monnaie, une cause de bagarre et souvent de mort.”

Le regard fixe le plafond.

“La venue de nouveaux convois était associée à l’espoir d’obtenir de la nourriture, des vêtements chauds, de meilleures chaussures, des objets essentiels ou tout ce qui pouvait se trouver dans les bagages des victimes.”

C’est possible puisque c’est arrivé.

Léa Taieb