Éditions Le Manuscrit/Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2011

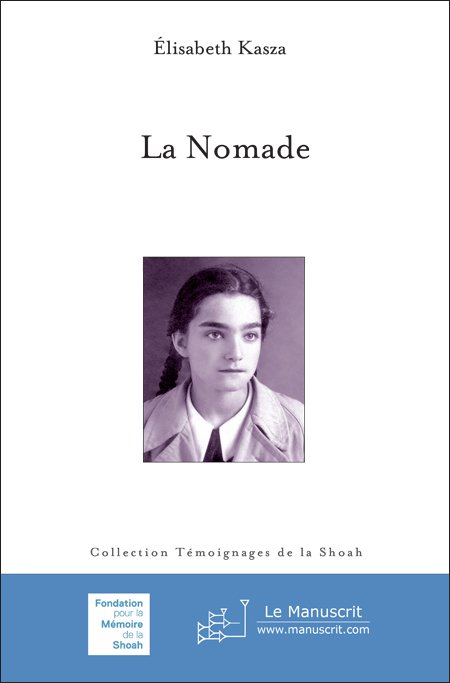

Élisabeth (Julianna Erzébet) Kasza, née le 9 mais 1924 à Kaposvár en Hongrie.

Déportée à 20 ans avec ses parents à Auschwitz II-Birkenau.

Septembre 1944 : transférée à Bergen-Belsen puis à Duderstadt près de Buchenwald.

Avril 1945 : transférée au camp-ghetto de Theresienstadt en Bohême-Moravie.

8 mai 1945 : le camp est ouvert par les Soviétiques.

Élisabeth est hospitalisée plusieurs semaines à Budapest. Elle obtient une bourse pour le MIT de Boston mais la Hongrie lui confisque son passeport. Elle fuit clandestinement pour Paris où elle rencontre Pierre qui deviendra son mari.

Elle mène une brillante carrière de comédienne avant de s’éteindre en 2004 à Paris.

La porte s’ouvre. Des ordres fusent : « Raus ! Alle raus ! » (« Dehors ! Tous dehors ! »).

On descend, ou plutôt on est projeté dehors. Éblouissement par en haut, la lumière violente des projecteurs. Des SS avec des chiens. Des hommes aux crânes rasés, en pyjamas rayés courent, s’agitent, criant en allemand :

« Hommes, femmes, séparément ! En rang par cinq ! Vite ! Vite ! »

Je ne vois plus mon père, la foule le couvre, il est emporté dans la vague. Je ne pourrai même pas jeter vers lui le lien d’un dernier regard. Ma mère, je la tiens par la main. Un homme en rayé, regard bleu vif, à l’accent allemand pur – il s’agissait rétrospectivement d’un prisonnier allemand politique –, me jette à voix basse, comme en catimini : « Mutter und Tochter ? Wenn Sie zusammen bleiben wollen, dann soll ihre Mutter sagen daß sie nicht älter als 45 Jahre ist. Voraus, schnell ! » (« Mère et fille ? Si vous voulez rester ensemble, que votre mère dise qu’elle n’a pas plus de quarante-cinq ans. Ne me regardez pas ! Avancez vite ! Vite ! » ).

(…)

Notre wagon se trouvait en queue du convoi. Nous avançons par rang de cinq. À droite, les wagons à bestiaux, gueules béantes, ayant vomi leur cargaison de masse humaine. À gauche, le long de la rampe, vision apocalyptique : des corps à même la terre, par endroit entassés les uns sur les autres, pêle-mêle malades, morts, une mère reliée encore à son nouveau-né par son cordon ombilical. Un vieillard au long corps, sous son épaisse crinière blanche, un beau visage au regard fiévreux, gît à terre, tel un arbre abattu. Je le reconnais, jadis notaire d’un gros bourg. Il lève un bras, le tend vers nous dans une supplication muette. Mais les SS sont là avec leurs chiens : «Schnell… Los ! » et le rang m’entraîne. Je ne peux que lui faire parvenir un message d’amour par mon regard. J’ai honte.

Tout au bout de la rampe, là où la masse humaine se divise en deux, un officier SS entouré d’autres SS est le point de clivage. Il nous surplombe dans sa splendeur d’homme jeune, au visage bien rasé, soigné, sanglé dans son uniforme impeccable, aux bottes luisantes.

Épuisée, au seuil du vertige, je me dis : « Voici une divinité descendue de son Walhalla pour inspecter son misérable troupeau d’humains. »

Tel un chef d’orchestre, il dirige, en répétant inlassablement le même geste : un mouvement nonchalant et précis du poignet droit indiquant de sa main gantée aux uns d’aller à gauche, aux autres à droite.

C’est notre tour. Il demande l’âge de chaque femme du rang. Puis la main pointée à gauche pour ma mère, de nouveau à gauche pour moi. Nous sommes restées ensemble. Nos mains se touchent. Plus tard, j’apprends que cet officier SS est le Doktor Mengele, médecin-chef du camp d’Auschwitz, que le geste élégant et contenu de sa main gantée à gauche ou à droite signifie vie ou mort, à gauche le camp, à droite l’extermination.