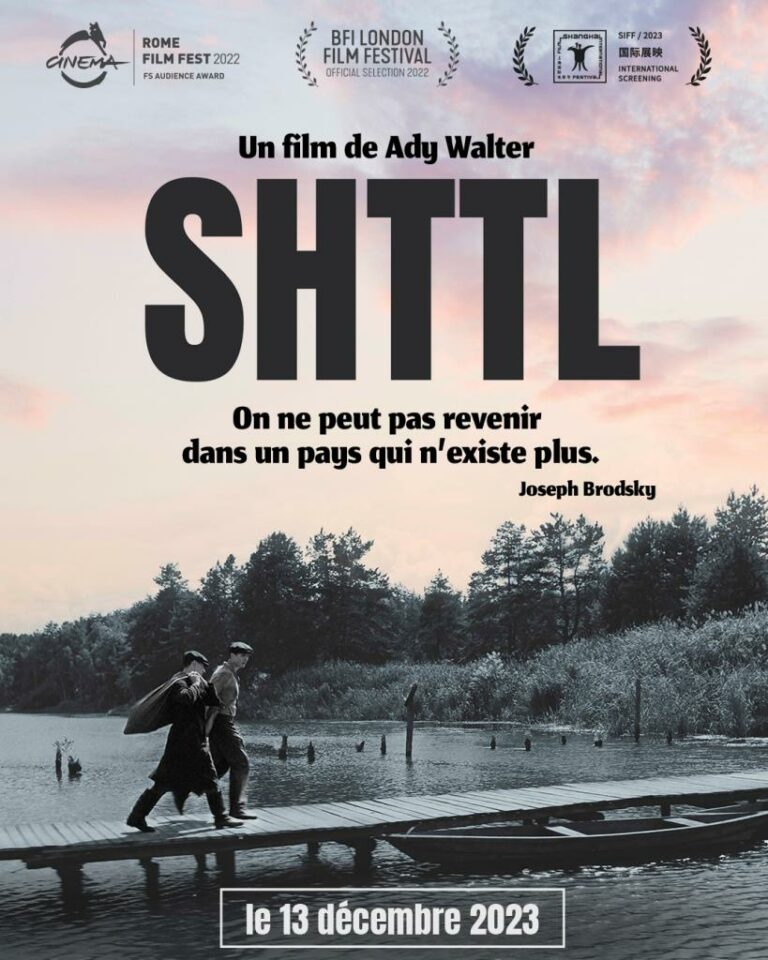

SHTTL est l’évocation d’un monde aux heures ultimes de son existence. Film d’Ady Walter multirécompensé dans les festivals internationaux, il sort aujourd’hui en France. Entre récit historique tourné en Ukraine et fable aux accents hassidiques et yiddish, SHTTL est aussi un film qui résonne d’une multitude d’échos. Il nous plonge dans un récit vertigineux. Entretien.

Delphine Auffret Ce qui m’a frappée dans l’histoire que vous racontez, c’est la forte résonnance à la fois avec des légendes hassidiques et, par exemple dans la modernité, avec le travail romanesque d’Elie Wiesel. Votre film, sur le fond et sur la forme, présente beaucoup de points communs avec certains de ses ouvrages, comme Les Portes de la Forêt, par exemple. Vous revendiquez-vous de cette tradition ? D’où parlez-vous ?

Ady Walter J’ai lu le témoignage de Wiesel, La Nuit puis le reste de la trilogie. Mais j’ai surtout été nourri aux récits hassidiques de Martin Buber. C’est une lecture d’enfance presque. Mes parents avaient une très grande bibliothèque, je me souviens être tombé sur ces livres quand j’étais vraiment jeune et de m’y être plongé comme on lirait des contes de Grimm ou d’Andersen.

La culture ashkénaze m’a été transmise par mon père. Il me lisait la Torah tous les soirs avant que je m’endorme. Je devais avoir sept huit ans quand il a commencé et il l’a fait de manière très constante pendant deux ou trois ans. Il me lisait Bereshit et L’Exode dans l’édition d’Elie Munk, avec une couverture en tissu bleu, très belle. Il me l’a tellement lue que ça a infusé, ça m’a imprégné. Il y a une telle tension narrative dans ces deux livres, pour un enfant c’est ultra fort. Ça a conditionné beaucoup de ce que j’ai fait avec ce film.

DA Le film est tourné en yiddish. Une langue qui, après la Shoah, est devenue la « langue de personne » comme le décrit Rachel Hertel. Comment avez-vous fait, en 2023, pour tourner dans un yiddish plausible, tel qu’il était parlé dans les shtetls ?

AW Ça n’a pas été simple. J’ai fait un casting international pour trouver des gens jeunes et capables de jouer en yiddish, aux États-Unis, en Ukraine, au Canada, en Angleterre, en France beaucoup, en Israël aussi.

Jouer en yiddish et parler en yiddish, ce n’est pas tout à fait pareil. Mon acteur principal, Moshé Lobel, le yiddish est sa langue maternelle. Il a grandi dans un milieu hassidique. Quand on s’est rencontrés, il faisait du théâtre yiddish depuis longtemps déjà. Beaucoup d’autres de mes acteurs ont aussi coupé avec leur milieu d’origine. Et, justement, il s’agissait pour eux de jouer dans un film qui met en jeu des éléments forts de leur propre histoire. Il y a dans SHTTL un rapport très intime entre le sujet et la langue. Le film explore beaucoup la question de savoir jusqu’à quel point on est loyal à son histoire, à sa religion, à sa culture et jusqu’à quel point on peut s’en affranchir. Ce n’était pas toujours facile de jouer ça. Le yiddish est une langue in situ dans SHTTL. On jouait vraiment une histoire dans l’endroit où les gens ont parlé et vécu en yiddish. Ce n’est pas le même yiddish que dans Unorthodox ou Shitsel – celui-ci est expatrié, si je puis dire, un yiddish qui, de fait, s’est anglicisé et hébraïsé.

Cette proximité entre la géographie et la langue a eu beaucoup d’importance. Par exemple, Anisia Stasevich l’actrice principale, son grand père était un Juif d’Odessa mais on ne parle plus yiddish dans sa famille depuis trois générations. Quand elle s’est mise à l’apprendre pour jouer, elle répétait « c’est comme si c’était déjà dans ma tête », comme si la langue était dans son ADN. Nous avions une coach, qui s’appelle Lili Rosen, également coach sur Unorthodox qui me disait à son sujet : « Je n’ai rien à faire, elle parle parfaitement ». On a essayé d’aller au plus proche de ce qu’était un yiddish populaire, qu’on ne connaît plus vraiment, parce que c’est justement cette langue-là qui a été assassinée : la langue des bottiers, la langue des laitiers, la langue des gens qui étaient flotteurs de bois (c’était un métier très juif).

Évidemment, il demeure des traces enregistrées, on ne part pas de rien. Pourtant, cela reste une reconstitution, une recréation plus exactement. Le yiddish, il est évidement possible de toujours l’entendre dans des milieux hassidiques contemporains. Mais ce sont des groupes complètement hors sol, qui vivent séparés. Je me demande ce que serait devenu le yiddish parlé dans SHTTL s’il n’avait pas été assassiné. Je crois qu’il serait sûrement devenu encore plus fortement une langue d’expression artistique. Cette une question me hante.

DA Rester ou quitter, est-ce que ce n’est pas le cœur du film ?

AW C’est un univers en tension. Le film est tellement dans la vie, dans les débats qui l’animent. À la fin des années trente, en particulier en Ukraine occidentale, une région qui était polonaise, qui venait d’être engloutie par l’URSS, les controverses politiques et idéologiques sont incroyablement intenses. Le shtetl était un monde de débats, un monde ouvert aux quatre vents, un monde de voyageurs. Ce n’était pas un ghetto mais un univers d’altérité. Les gens de toutes origines se rencontraient en permanence. De toutes religions aussi car, contrairement à ce qu’on pense, le shtetl n’était pas un village juif, c’était un village ou une petite bourgade où la majorité des habitants était juive ce qui est très différent.

Dans les shtibele, ces petits lieux à mi-chemin entre l’oratoire et la maison d’étude, on trouvait des in-folio de mathématiques, de philosophie… Les rabbins, les étudiants s’intéressaient à ce qui venait d’ailleurs. À tel point qu’il y en avait même qui découvraient une idée et partaient tout d’un coup pour la suivre. Les gens étaient tellement habitués aussi à la discussion, au pilpoul qu’ils étaient dans un état de grande réceptivité Ils étaient pleinement dans un tissu géopolitique vivant. Ils étaient obsédés par les idées nouvelles comme le fut le hassidisme en son temps. C’est une piété populaire née dans cette région, en Ukraine, en rupture avec un judaïsme orthodoxe classique.

DA Comment procédez-vous pour utiliser les catégories de la littérature hassidique sans tomber dans un folklorisme qu’on voit trop souvent ?

AW Cet univers du conte avec des personnages stéréotypés comme le fou visionnaire est un parti pris totalement assumé. Ce fou dévoile les signes de l’Apocalypse, comme dans une très belle nouvelle de Lamed Shapiro intitulée Le couteau. Je montre également un monde sur la brèche. Cette dimension du récit n’est pas du tout artificielle ni caricaturale. Nous sommes en juin 1941, en Union Soviétique. À l’extérieur, il y a l’Allemagne nazie. À l’intérieur, les hassidim sentent que le contrôle des âmes est en train de leur échapper. Les femmes, par exemple, s’émancipent fortement. Historiquement, on sait que le Bund, le communisme, ont joué un rôle majeur dans cette évolution. Je souligne la dureté du monde aussi, la misère : quand un personnage est angoissé car il doit marier sa fille, c’est un problème économique en vérité.

DA À côté de cette polyphonie des petites existences singulières du shtetl, de l’amour, de la rancœur et de l’espoir, la fin du film surgit dans un rythme incroyable, tétanisant. Quels fils narratifs tirez-vous à cet instant ?

AW L’architecture du film repose sur quelques scènes qui nous amènent au bord du précipice. Les personnages sont dans une nervosité folle. J’ai lu beaucoup de témoignages sur l’opération Barbarossa. C’était gigantesque : 4000 kilomètres de front, les Allemands ont attaqué de la Lituanie jusqu’au sud de l’Ukraine, en une nuit sur plusieurs fuseaux horaires. Dans les 24 heures qui ont précédé, il est rapporté que les bêtes étaient affolées, que les gens ont eu des visions comme ce paysan qui vu au milieu de son champ une espèce de ciel rouge en plein milieu de la nuit. De la même façon, quand on lit les témoignages, par exemple, juste avant les heures qui ont précédé le génocide au Rwanda, on a collecté des témoignages semblables de gens aussi qui, dans les heures qui ont précédé le massacre, ils ont senti qu’ils étaient extrêmement nerveux, étaient en proie à des comportements erratiques. J’ai essayé de restituer ça dans mon film. Les personnages sont dans une espèce de grande nervosité, leur vie se condense, comme dans une expérience de mort imminente.

Il est inimaginable que les gens n’aient pas senti à un moment, consciemment ou inconsciemment, que leur monde allait être englouti. D’ailleurs, Bashevis Singer le dit, Aharon Appelfeld le raconte aussi dans Mon père et ma mère. Il décrit le dernier été avant la guerre où tout le monde était dévoré par la nervosité. Il y a des femmes qui se suicident dans la rivière, il y a des hommes qui boivent trop et se demandent s’il faut rester ou partir en Palestine.

DA Est-ce que le trouble qui envahit peu à peu le spectateur et le mène à la fin, à la nuit, n’est pas tissé aussi au fil du film par le jeu entre le noir et blanc et la couleur?

AW Au début, j’imaginais tout faire en noir et blanc parce que j’étais hanté par les photos de Roman Vishniac. Puis au bout d’un moment, je me suis dit: tout ce qui va ramener les personnages à l’enfance, à l’adolescence, au passé, aux jours plus heureux sera en couleur pour contraster avec le présent de la façon la plus frappante qui soit, pout faire nous faire entrer dans une dimension un peu fantasmagorique aussi.