[N.D.L.R.] En préparant ce numéro de Tenou’a, confiné en Amérique où je vis, j’ai eu envie ou besoin, je ne sais plus trop, de demander à un philosophe français que j’admire de me livrer son ressenti. Quelques semaines plus tard, Paul Audi, philosophe (notamment) de l’éthique et de l’esthétique, me répondit qu’il avait bien essayé mais que non, décidément, il ne pouvait pas. Alors nous convînmes que c’était ceci qu’il tenterait de nous écrire, cette impossibilité, ce pourquoi pas. Nous publions ici sa lettre, comme nous l’avons reçue, comme nous avons aimé la lire.

Antoine Strobel-Dahan, rédacteur en chef de Tenou’a

Paris, le 29 mai 2020

Cher Antoine,

Les temps, dit-on, sont à la méditation des événements inédits et de grande envergure, aux enseignements que l’on peut en tirer aussi. Mais je vous avoue que dans ce que j’ai pu lire ici ou là, rien, jusqu’à présent, ne m’a vraiment frappé, ni même touché, rien ne m’a passionné au point de me prendre de court, ou de m’arrêter assez long devant lui, en ouvrant un horizon de sens insoupçonné, à même de me stimuler suffisamment pour que je puisse me permettre de me prononcer à mon tour. On est vite tombé dans ces clichés que tout auteur digne de ce nom se doit d’abhorrer et qu’il ne cesse de craindre pour lui-même. Je renoncerai par conséquent à faire le « renseigné » et le « sachant » en proposant une analyse auto-validée de la situation actuelle.

En me refusant à m’exprimer ainsi, je ne fais pas œuvre de philosophe, me direz-vous. Je crois que c’est tout le contraire. Il existe un silence proprement philosophique, que l’on se doit de respec- ter dans la mesure où il se soutient de la mesure, ou du recul, qu’il est nécessaire de prendre par rapport à la brûlure des événements, surtout quand ceux-ci sont de taille à dépasser notre entendement, après nous avoir dûment surpris.

Au reste, j’ai lu un si grand nombre de billets, de confessions, de micro-essais, de comptes rendus, de réflexions en tous genres, et de journaux plus ou moins personnels, publiés ces temps derniers, un peu partout et dans les langues que je pratique, que la seule idée de me joindre, fût-ce sur votre invitation et sous vos auspices, à ce concert de déclarations bariolées, le plus souvent répétitives, et qui m’a passablement agacé, me paralyse complètement.

Hélas! nul ne s’en est pris encore intelligemment à l’éternelle autosatisfaction de nos rhétoriciens… Au point que l’on peut bien se dire que le monde intellectuel, tel qu’il fut sollicité par les médias pour faire du remplissage et créer de la distraction, n’a jamais été aussi bavard qu’en ces temps d’épidémie mondiale. À croire qu’un des symptômes du Covid-19 était la logorrhée. I would prefer not to… Si donc, çà et là, on s’est échangé des bulletins « réflexifs » à la façon dont on échange des billets de banque, en croyant en toute bonne foi ne rien perdre au change, souffrez qu’à la Bartleby je m’en abstienne, même si, ici, en vous le confiant, je semble me contredire allègrement.

Sans doute a-t-on ressenti comme un effet de confirmation portant sur tant de pressentiments, tant d’inquiétudes, souvent informulées, sur tant de prédictions rebattues, même. Mais en dépit de ce constat, je demeure convaincu que le « monde d’après », comme on aime à dire, sera le même que le « monde d’avant », et peut-être même l’inconnu sera-t-il pire que ce qu’on sait… Je dirais du reste, et pour me contredire encore immédiatement, que lorsque j’entends les mots « avant » et « après », devenus tout d’un coup litanie et couplet, j’ai juste envie de sortir mon revolver. Cette envie s’enracine, vous vous en doutez, dans la convic- tion que j’ai, que le signe de reconnaissance le plus commun et le plus courant des « intellectuels » est qu’ils prennent souvent leurs désirs pour des réalités, et ce pour cette raison simple que la réalité la plupart du temps échappe à l’idéologie.

Au-delà de la catastrophe humanitaire et économique, qui est évidemment considérable, il y aura eu cependant – témoin pour ainsi dire d’un « impossible, et pourtant là ! » – ce moment inattendu de régénération de la nature, moment proprement sidérant, que j’inscris déjà passé, alors même qu’on y assiste encore un peu. Cette parenthèse enchantée que les turpitudes des hommes ont accordée à la nature, à certains animaux… Même les nuages ont été délestés de la fumée pesante du kérosène…

Les essors respectifs des humains et de la nature seront- ils donc toujours, les uns par rapport aux autres, en forme de chiasme? La nature va-t-elle de nouveau devoir s’éteindre quand les humains se remettront à s’agiter?

Au risque de vous décevoir, ou de vous déplaire, et contrairement à l’impression que je viens de vous donner, j’éprouve encore le plus grand mal à penser quoi que ce soit d’original, voire de sensé, en cette période étrange et bouleversante où ont été prononcées ou écrites tant de phrases, tenus tant de propos décousus et disparates, émis tant d’arguments divergents, proférés tant de leçons tranchantes et de conseils raisonnés. Face à ce déferlement verbal, livré à cette flétrissure inces- sante et si durablement accablante, j’ai eu comme un réflexe: le besoin éperdu de me taire, de faire silence sur tout, de m’alimenter à ce genre de quiétude que je voyais par ailleurs, et pour une fois, s’étendre et régner là même où on l’avait oublié: un silence qui se mon- trait enfin capable de convertir les bruits assourdissants et anesthésiants de notre intranquillité quotidienne en des sons rares, profonds et émouvants. Silence précieux, accompagnant naturellement le fait que la pollution diminuait dans certains coins, que des cités entières renouaient avec le bleu du ciel, que l’eau des fleuves, des lagunes et même des océans s’éclaircissaient, que dans les villes des volatiles improbables envahissaient parcs et jardins, que des poissons rares apparaissaient là où nul n’aurait imaginé les voir. – Curieux chiasme en effet: plus les hommes s’exposaient à la maladie et à la mort, et plus la nature se renouvelait, en retournant à son incom- mensurable diversité.

Permettez-moi donc, cher Antoine, de ne pas participer au délire bachique des discours en temps de pandémie, ni à leur surexposition narcissique, tels qu’ils ont déferlé dans nos oreilles par le truchement des médias au cours de ces trois derniers mois. D’autant que je me prends à rêver de plus en plus souvent à une drôle d’utopie – que voici: chaque année, désormais, par décision universelle, l’humanité accorderait à la nature, donc aussi bien à elle-même, trois semaines de suspension d’arraisonnement, d’arrêt d’appropriation, donc de répit, au moyen d’un confinement général obligatoire qui retiendrait les individus chez eux. Tout alors, ou presque, se figerait. Quand on a trop grossi, que l’on s’est bien gavé, ne faut-il pas s’imposer une diète? Faite non pas d’une immobilité de mort, mais de survie. Pour tout sursaut: ne plus bouger. Donc pas non plus de ce télétravail pernicieux, secrètement forcené, qui s’ac- complit sans horaires prédéfinis et qui n’est en somme que la dernière ruse du néolibéralisme pour mieux assujettir les hommes à sa loi ano- nyme. On choisirait le mois de mars, à l’orée du printemps, pour se terrer chez soi et ne plus embêter personne. On cultiverait le retrait du monde, jusqu’à y prendre goût, comme certains jouissent de cultiver leur jardin. Les revenus ne seraient pas touchés; ils seraient soumis aux règles du chômage partiel, l’État et les entreprises prenant dans cette affaire leur part de responsabilité au nom de l’amélioration du monde. Les confinés d’office seraient suffisamment prévenus à l’avance pour décider du lieu de leur confinement, des occupations qu’ils y mèneraient. Mais pour eux, ce ne seraient pas des vacances; il n’y aurait pas de voyages, pas de ce maudit tourisme qui défigure furieusement la planète; la plupart des avions seraient cloués au sol, la plupart des trains resteraient à quai; le temps apparaîtrait non pas « libre » mais libéré, en ce sens qu’il se montrerait voué tout entier à garantir la suspension des activités dont on sait qu’elles portent préjudice aux équilibres naturels, qu’elles portent atteinte à la beauté du monde. Les rues seraient débarrassées de leurs voitures, les cafés et les restaurant resteraient fermés sans connaître un risque de faillite, la consommation serait en berne, les sorties des piétons seraient réduites, les produits de deuxième et troisième nécessité délaissés pour un temps, de même que les inutilités néfastes battues en brèche. On respirerait un air non vicié. Et surtout, surtout, on verrait très peu de monde…

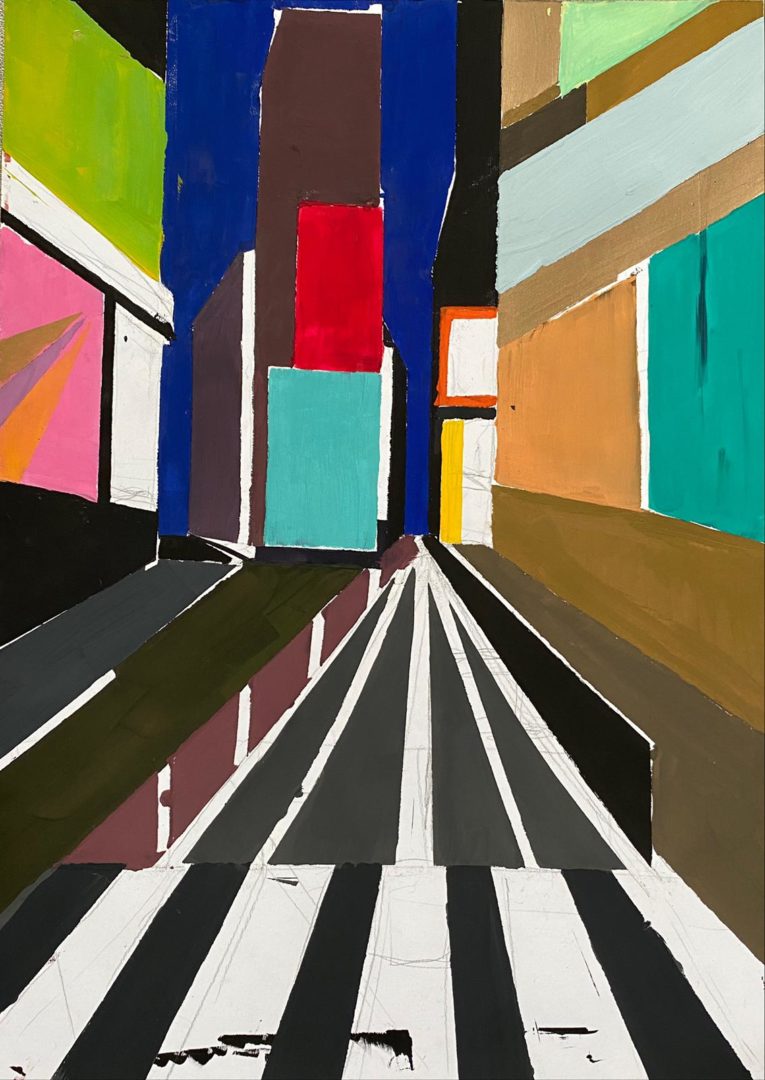

JE SAVAIS PARIS MAGNIFIQUE, MAIS PAS À CE POINT, QUAND LES RUES SONT VIDES DE MONDE, QUAND LES PERSPECTIVES SONT NUES.

Je reconnais que j’ai connu au mois d’avril dans Paris désert un choc éthique et esthétique sans égal. Je savais la ville magnifique, mais pas à ce point, quand les rues sont vides de monde, quand les herbes folles reviennent sur les parterres de gazon, quand les perspectives sont nues. J’en aurai la nostalgie jusqu’à la fin de mes jours.

Mais ai-je vraiment le droit de le dire, s’il est vrai que ce plaisir est aussi sublime qu’immonde, qu’il est en tout cas le plus cher que les hommes aient eu à payer pour l’obtenir, étant donné que c’est le mal – un virus mortel pour beaucoup – qui le leur a offert sans même qu’ils aient eu à le demander? Ce plaisir, aussi sublime qu’immonde, je le redis, aura été payé au prix de la peur et du deuil, de l’angoisse et de la ruine: comment faire avec ça ?

En règle générale, la période de confinement aura été, me semble-t-il, un moment catastrophique pour la philosophie qui, devant l’urgence et l’énormité de l’événement, a tout simplement oublié, ou feint d’ignorer, que ce n’est qu’à la tombée du jour que la chouette de Minerve prend son envol. En pensant devoir coller coûte que coûte à ce qui nous arrive, en s’empressant d’émettre tous azimuts des imprécations de salon, elle aura bien tourné le dos à la première de ses conditions d’exercice. Que chacun y soit allé de son avis, de ses recom- mandations, de son récit, parfois quotidien et ménager, de son diagnostic, plus ou moins pontifiant; que certains se soient complu à faire résonner un effarant je-vous- l’avais-bien-dit, quand d’autres se découvraient une veine prophétique, les uns et les autres prenant à l’occasion un ton assuré, ou faussement humble, dont le dénominateur commun est qu’il rivalisait de platitudes et de pseudo- idées en mal de partage, voilà ce qui m’a profondément déprimé. Et que de fois la saturation éprouvée fut proche de la nausée. Au point que ce malaise me vidait de toute l’énergie dont j’avais besoin pour supporter que mon habituel rejet des prescriptions autoritaires eût à faire autant de compromis. J’ai cherché la distance, l’humour, l’ironie, le mauvais esprit, la dérision, le cynisme, lesquels, de fait, avaient cruellement déserté les discours, mais si je les ai cherchés, c’est en vain. Car tout s’est passé comme si chacun avait honte de ne pas entamer le refrain de la gravité et de la responsabilité morale, à l’image de ceux qui ont pris le risque de sacrifier leur vie pour soigner les malades; comme si, donc, l’on devait se censurer pour ne jamais laisser entrevoir, devant la mort, que c’est d’abord et toujours la vie elle-même qui se plaît, la première, à lui faire un satané bras d’honneur. Ainsi, la componction a-t-elle gouverné et redressé les postures, en étant parfois curieusement complice d’une légèreté factice lorsqu’il s’agissait de démontrer qu’il peut toujours y avoir, pour les sages bien sûr, et unique- ment pour eux, de la joie jusque dans le tragique même…

Croyez-moi, cher Antoine, j’ai essayé de vous donner ce que vous souhaitez de moi mais le souffle s’en est révélé tout de suite très court. Je ne voudrais cependant pas démériter à vos yeux, et c’est pourquoi j’ai pris sur moi de vous expliquer en quelques lignes les raisons pour lesquelles j’attendrai des jours meilleurs pour vous dire ce que l’épreuve que nous venons de vivre m’inspire philosophiquement.

Bien amicalement à vous,

Paul.