Ce n’est pas Tenoua qui le dit, ce sont les cinéastes israéliens eux‐mêmes : ce festival a su accueillir la libre expression, la pluralité des voix israéliennes, “c’est un phare”. Lors de la projection de clôture, certains artistes ont rappelé qu’en Israël, la création vit sous la menace, que les choses ont changé et que l’on ne sait pas tellement ce que pourrait devenir l’industrie du cinéma. Le jury remettant le prix du meilleur documentaire a partagé la nouvelle de l’arrestation de l’un des réalisateurs du documentaire oscarisé “No Other Land”, son indignation aussi.

Aller aux fictions

Aller aux documentaires

Aller aux courts-métrages

L’Anneau : Transmettre autrement l’histoire de la Shoah aux jeunesses israéliennes

L’histoire commence en 1944 à Budapest. Une jeune femme et son nourrisson échappent de justesse à la déportation. Un soldat hongrois ultra‐zélé des Croix fléchées s’apprête à l’abattre, elle négocie alors sa survie. Alors que tout ce qu’il possède est sali par le sang des Juifs assassinés, elle lui propose l’anneau qu’elle porte. Il servira à prouver qu’il a aidé des Juifs à s’en sortir, qu’il a agi en Juste pendant la guerre.

Ellipse temporelle, nous sommes en Israël dans les années 2000, on rencontre Arnon Noble, le fils de cette survivante. Il nous apparaît relativement pratiquant, professeur d’auto-école qui a failli devenir procureur mais qui ne l’est pas. On redécouvre sa mère, elle partage son témoignage à un public d’adolescents somnolents ou pianotant sur leur téléphone. On s’étonne parce qu’on ne savait pas qu’en Israël aussi, l’enseignement de la Shoah n’était pas une évidence. On pense naïvement qu’étant donné leur histoire, ils prendraient à bras le corps cette mémoire. Et, en même temps, on ne sait pas. Parce que nous n’y sommes pas.

Un autre personnage nous est présenté, la troisième génération, la petite‐fille de la survivante de la Shoah, une trentenaire vegan (un régime alimentaire source de blagues aussi lourdes que bienvenues) qui s’apprête à épouser la femme de sa vie. La grand‐mère tombe, est opérée et plongée dans le coma. Père et fille qui ne s’entendent pas décident de retrouver l’anneau, s’il a pu la sauver une première fois, qui sait s’il la sauvera une deuxième fois ? Dans ce film, il est question de la société hongroise et de son non travail de mémoire : qu’en est‐il de la responsabilité des civils, des soldats, des autorités dans la déportation ? Ce film n’est pas une photographie de comment se vit la transmission de la Shoah, juste une incarnation, à un moment donné.

*

Halisa : un cri du cœur sur la misère sociale

Le film se déroule dans le quartier défavorisé de Halisa à Haïfa et suit le quotidien de Sarah (Noa Koler), une infirmière dévouée, profondément impliquée dans son travail au Centre de santé pour enfants. Sa rencontre avec Anya (Dana Berkovich), une jeune mère de famille désemparée, ainsi qu’avec Dora, une enfant victime de maltraitance, va la pousser à dépasser les limites de son rôle professionnel, avec des conséquences dramatiques.

Le film s’attaque sans détour aux problèmes de société qui gangrènent ce quartier : pauvreté, maltraitance infantile, violence contre les soignants. Sarah incarne une figure dévouée à sa mission, mais sa trop grande implication semble parfois la mettre en danger. Halisa ne se contente pas d’exposer la souffrance des victimes, il interroge aussi l’épuisement et la désillusion des professionnels de santé.

La mise en scène de Sophie Artus nous plonge dans l’atmosphère étouffante de ce quartier, où les violences sociales et familiales sont omniprésentes. Halisa est une œuvre marquante, un film qui ouvre une réflexion nécessaire sur les inégalités sociales et la violence systémique.

*

Vol en eaux troubles : la piscine, là où les gens se découvrent

Le personnage principal de “Vol en eaux troubles” pourrait être la piscine et non le veuf rabougri que la caméra suit à la trace. Voici le contexte : un homme perd sa femme des suites d’un AVC dans la piscine que le couple fréquente depuis des années. Ils pratiquaient ensemble et avec un groupe de fidèles le pilate aquatique. Cet homme, spécialiste des statistiques et de la gestion des risques, ne comprend pas comment sa femme a pu mourir. Sur le plan statistique, ce n’était pas envisageable.

Quelques jours après l’enterrement de son épouse, il découvre l’équivalent de 60.000 dollars, une somme liée à l’assurance maladie de sa femme, qu’elle lui avait cachée. Et, au même moment, sa petite‐fille de 28 ans, qu’il connaît à peine, débarque chez lui pour toucher la part de l’héritage promise par sa grand‐mère. Le grand‐père a d’autres plans : partir en croisière plusieurs mois pour se refaire une santé. Ses projets sont contrariés lorsqu’il constate que l’argent lui a été dérobé pendant son cours de pilate. Avec la complicité de sa petite‐fille dont le style s’approche de celui d’Amy Winehouse, artiste‐vidéaste, ils mènent l’enquête. Chaque personne du groupe est interviewée sur son mode de vie pensant faire partie d’un projet artistique. L’artiste réinvente ensuite leur réponse et les anime grâce à une poupée à leur effigie. On aime bien cette œuvre dans l’œuvre, ce récit dans le récit, cette mise en abyme qui nous donne à voir la poésie des créatifs.

Nous avons assisté à la projection de trois documentaires sur trois hommes du siècle dernier dont Jacob de Haan: A Voice Out of Time, sacré meilleur film documentaire du Festival en raison notamment de “son regard inhabituel sur la société israélienne avant l’établissement de l’État d'Israël et de la liberté de son personnage”. C’est un film que nous vous conseillons vivement.

Jacob de Haan: A Voice Out of Time, enquête sur la société israélienne avant 1948

Lire la critique complète et l’interview du réalisateur

Qui a assassiné Jacob de Haan en 1924 à Jérusalem ? C’est la question que nous pose le réalisateur Zvi Landsman. Pour commencer, qui est la victime Jacob de Haan ? Et pourquoi aurait‐on souhaité sa mort ? Né en 1881 en Hollande dans une famille juive ultra‐orthoxe, c’est un homme qui a choisi d’épouser une femme médecin non juive de dix ans son aînée et de mener une vie laïque à Amsterdam. C’est aussi un homme qui a écrit au début du XXe siècle des textes sur l’identité homosexuel, queer, sur son désir pour d’autres hommes, c’est en quelques sortes un pionnier de la littérature LGBTQ+. Après avoir vécu l’antisémitisme, il revient à l’ultra-orthodoxie et, en 1919, il s’installe en Palestine pour participer à la grande aventure du sionisme. Mais, parce qu’il sabote le projet sioniste, l’idée d’un État‐refuge pour les Juifs persécutés en Europe et s’allie à des extrémistes, il devient l’ennemi numéro des militants sionistes de l’époque…

*

Baba Salé, le dernier des Justes : portrait d’une icône mystique

Le documentaire Baba Salé, le dernier des Justes de Raphaël Balulu dresse le portrait de Rabbi Israël Abouhatzera, figure emblématique des Juifs marocains. Une silhouette drapée de blanc, une ferveur intacte et un héritage toujours vivant. Baba Salé, né en 1889 dans le Tafilalet, dans le sud‐est du Maroc, est devenu au fil du temps un symbole de foi et de dévotion, mais aussi un acteur central de l’histoire politique d’Israël. Son parcours s’inscrit avant tout dans un héritage spirituel enraciné dans un territoire reculé. Comment une dynastie rabbinique a‑t‐elle émergé dans un lieu aussi isolé que le Tafilalet (Sud Est du Maroc)? Le documentaire met également en lumière le combat de Baba Salé pour préserver les traditions juives séfarades en Israël, longtemps reléguées au second plan face à l’influence ashkénaze dominante.

*

Freud, l’outsider : une autre analyse de la vie de Freud

Est‐ce que l’on connaît vraiment Freud ? Et d’ailleurs que sait‐on de lui à part le complexe d’Œdipe, son addiction au cigare et à la cocaïne et sa fin de vie à Londres ? Le réalisateur Yair Qedar nous propose une autre forme d’exploration biographique. C’est une sorte de voyage à bord d’un train qui traverse des paysages imaginaires, logés quelque part dans l’inconscient, quelque part dans le cabinet de l’analyste. D’abord, Freud était juif. Mais, comment était‐il juif ? Le deuxième chapitre s’attarde sur le devenir Freud, comment devient‐on ce médecin qui aurait pu juste être médecin mais qui a préféré élargir son champ d’études, qui a introduit quelque chose de nouveau dans le traitement, la parole déliée. Le troisième chapitre porte sur l’amour et la mort chez Freud. Comment a‑t‐il apprivoisé l’amour des siens mais aussi leur perte ? La perte du père s’est apparentée à une douleur immense, peut‐être la plus béante, écrit Freud. Le dernier chapitre nous guide vers l’ailleurs, l’exil. Les nazis gagnent le pouvoir et Vienne, Freud et ses proches se trouvent en danger de mort. C’est alors qu’intervient une grande amie et admiratrice de Freud, Marie Bonaparte. Grâce à son immense richesse, Freud a pu quitter l’Autriche et s’installer à Londres, “sinon il aurait sûrement été déporté à Auschwitz comme ses sœurs”, assure le réalisateur. Le psy Tobie Nathan conclut sur “combien Freud était nul politiquement, combien il a sous-estimé les nazis”. Comment analyser un tel déni ?

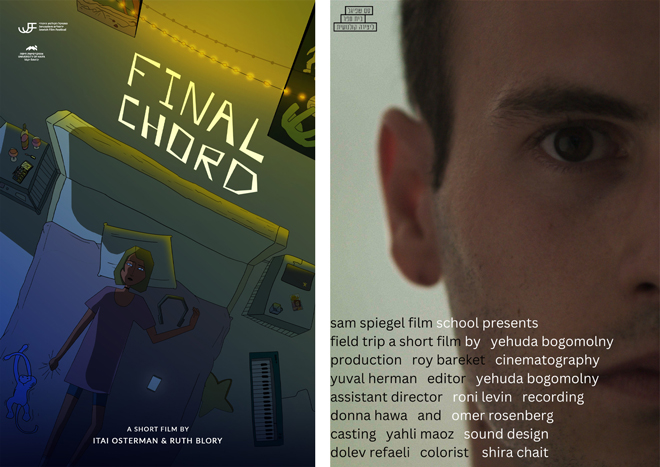

Final Chord, hommage et ode à la musique électro

Nous avons vu le court‐métrage Final Chord, une création animée sur le 7 octobre. Deux amies échangent sur WhatsApp, l’une est chez elle, sûrement à Tel Aviv, l’autre se trouve au Nova Festival. Elles écoutent le même son (celui sur lequel elles dansent quand elles sont ensemble), au même moment. Jusqu’à ce que le silence s’installe durablement. Trop longtemps. Pendant quelques minutes, nous en sommes restés figés. C’est un hommage à Inbar Haïman qui a été prise en otage alors qu’elle dansait, son corps n’a pas encore été rendu. C’était une amie des deux étudiants réalisateurs.

*

Field Trip : déserter à travers l’art

Le jury a attribué le prix du meilleur court‐métrage à Field Trip “une œuvre audacieuse, qui donne envie de voir la suite du travail du réalisateur Yehuda Bogomolny”. Des soldats sont dans un musée, après un exercice, ils se donnent rendez‐vous pour partir quelque part. Et, comme dans le film Le Déserteur, un jeune homme déserte. Avec agitation, il contemple des œuvres. Il se prend pour une œuvre. Il se change. Il suit une jeune femme. Il s’en rapproche. Ensemble, ils dansent. Les sonneries de son téléphone ne cessent d’interrompre la musique donc, leur danse. On sourit. L’armée l’appelle. Il devient beaucoup trop agité, pas rassurant, collant même. La jeune femme cherche à s’en défaire. Elle lui assène un coup sur le crâne. Il tombe. Il est retrouvé par ses pairs. On dit qu’il a été attaqué par un terroriste. Qui terrorise ?

La prochaine édition du Festival du cinéma israélien se tiendra au printemps 2026.