Lire les autres épisode de “Regards”, la série philo‐Talmud écrite par Ivan Segré et illustrée par Sender Vizel pour Tenoua :

Mariage : le “oui” d’une femme

De la différence sexuelle

De la conversation des femmes

Le Traité des Pères (Pirke Avot), chapitre 1, mishna 5, enseigne :

יוֹסֵי בֶן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם אוֹמֵר, יְהִי בֵיתְךָ פָתוּחַ לִרְוָחָה, וְיִהְיוּ עֲנִיִּים בְּנֵי בֵיתֶךָ, וְאַל תַּרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה. בְּאִשְׁתּוֹ אָמְרוּ, קַל וָחֹמֶר בְּאֵשֶׁת חֲבֵרוֹ. מִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים, כָּל זְמַן שֶׁאָדָם מַרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה, גּוֹרֵם רָעָה לְעַצְמוֹ, וּבוֹטֵל מִדִּבְרֵי תוֹרָה, וְסוֹפוֹ יוֹרֵשׁ גֵּיהִנֹּם

Dans son édition du Traité Avot et ses commentaires, René Lévy traduit :

« Yossé b. Yohanan, habitant de Jérusalem, dit : ‘Que ta maison soit ouverte au large, que les pauvres soient les familiers de ta maison, mais ne babille pas avec la femme!’ – Avec sa femme, ont-ils dit; a fortiori avec la femme d’un autre! D’où vient que les hakhamim ont dit encore: ‘Toutes les fois qu’un homme babille avec la femme [quand elle est menstruée], il s’attire le malheur, manque à l’étude; sa fin, héritier de la géhenne!’ [1] »

Ce que R. Lévy traduit par « ne babille pas » est l’hébreu וְאַל תַּרְבֶּה שִׂיחָה. Rendre la formule en question par le fait de « babiller » est une interprétation dont la pertinence est discutable. Mieux vaut rester d’abord au plus près du texte : l’injonction est de ne pas converser avec une femme sur un certain mode, ce mode étant celui défini par le verbe lerabot, construit sur le substantif rav qui, ici, dénote la multiplicité, comme dans l’expression reshout ha-rabim, le « domaine de la multitude » (plutôt que « l’espace public »), si bien que le sens de la formule paraît être le suivant : « ne multiplie pas les paroles lorsque tu converses avec la femme ».

Éric Smilévitch, pour sa part, traduit : « ne multiplie pas les conversations avec les femmes [2] ». Le décalage est sensible : la question n’est plus tant de ne pas étendre outre‐mesure une conversation avec une femme, que de ne pas trop parler avec les femmes en général. Est‐ce le sens de l’enseignement ?

C’est aussi la traduction de Moïse Schuhl, si ce n’est qu’il ajoute une glose entre parenthèses : « Ne multiplie pas les conversations (inutiles) avec les femmes [3] ». Glose salvatrice : le problème ne serait donc pas de converser avec l’autre sexe, mais de converser inutilement. Mais dans ce cas, pourquoi est‐ce à éviter spécifiquement « avec les femmes » ? Est‐ce à dire que toute conversation avec une femme confine, par définition, au babillage ?

Rashi commente : « Même la tienne, car tu manquerais à l’étude [4] ». Passer trop de temps à converser avec sa propre femme, cela reviendrait à se détourner de l’étude de la Torah. À l’évidence, ce qui motive le commentaire de Rashi est le fait que « la femme » en question est aussitôt désignée comme l’épouse elle‐même, d’où suit que ce n’est pas le risque de séduire une autre femme qui est ici en cause. Il fallait donc trouver une raison pour laquelle converser avec sa propre femme puisse être néfaste. Or, qu’est-ce qui peut valoir davantage que la conversation d’un homme avec son épouse, sinon l’étude de la Torah ? La misogynie apparente de l’énoncé est de la sorte congédiée. Dans une veine de prime abord similaire, Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishna, précise en quoi la conversation d’un homme avec son épouse peut le précipiter dans le malheur, voire l’enfer (« la géhenne »). Smilévitch traduit :

« Il est connu que la majeure partie des conversations d’un homme et d’une femme a trait au rapport sexuel. C’est pourquoi il a dit que l’homme n’a pas le droit de multiplier les conversations avec la femme, car il se fait du mal en ce qu’il acquiert des dispositions nocives, du fait que croît en lui l’appétit sexuel. Il délaisse alors évidemment les paroles de la Torah puisqu’il occupe son temps à d’autres choses ; et il finira par hériter de la géhenne, car ce genre de conversations l’amène à se révolter contre toute obligation et à se rendre passible de châtiment. [5] »

R. Lévy propose du commentaire de Maïmonide la version suivante :

« - 'Avec sa femme, ont-ils dit' : Il est bien connu que la conversation (al‐ḥadiṭ) avec les femmes court le plus souvent sur les choses de l’amour. Son excès, dit-il, est donc défendu; 'sinon', 'il s’attire le malheur' : il contracte en l’âme un vice, la lubricité ; – ’manque à l’étude' : c’est évident : ce faisant, il perd son temps ; – 'sa fin : héritier de la géhenne !' : suite à quelque désobéissance (‘issiân) où l’a conduit cette conversation, pour laquelle il paiera [6]. »

Converser avec sa femme, c’est parler de choses relatives à l’amour, or à ce sujet, la modération s’impose, sans quoi l’amour tourne au « vice ». La réserve de Maïmonide à l’égard des relations charnelles, réserve qu’il hérite d’Aristote, s’exprime ici de manière attendue et convenue. Dans l’antiquité gréco‐romaine, la conversation avec l’épouse n’est pas valorisée, c’est le moins qu’on puisse dire. Les historiens de l’antiquité l’observent unanimement. Dans un article consacré à cette question, Claudine Sagaert écrit :

« Dans la culture grecque en effet, la femme n’a que peu d’importance en tant qu’épouse. Sa vie s’organise autour du métier à tisser et de l’éducation de ses enfants, plus précisément des garçons jusqu’à 7 ans. "La quenouille, outil de la fileuse est l’un des attributs de la femme, dès le monde homérique (…)". La femme légitime n’a de rapport avec son époux que dans le but de procréer, à tel point que même la discussion entre mari et femme est relativement rare. Par contre quand il est avec une courtisane, l’homme peut avoir une relation plus proche de celle qu’il entretient avec un jeune garçon [7]. »

Si Maïmonide ne fait certes pas l’éloge de la conversation avec un « jeune garçon », il hérite néanmoins des Grecs le peu de considération accordée au féminin, et au féminin par excellence qu’est l’épouse. L’intérêt de son commentaire nous semble donc résider ailleurs, précisément dans le fait qu’il souligne que le problème n’est pas la conversation (si’ha) avec la femme, mais son « excès », ou sa « multiplication » abusive. C’est en effet un « excès » de paroles qui est ici mis en cause, « excès » par lequel, conclut la mishna, l’homme « s’attire le malheur, manque à l’étude » et finira par hériter « de la géhenne ». C’est donc la nature de cet « excès » de parole qu’il nous faut appréhender pour comprendre l’enseignement de Yossé ben Yo’hanan.

D’autres commentateurs, rendus perplexes par l’apparente dévalorisation d’une conversation entre un homme et son épouse, ont expliqué que la femme, à ce moment, lui était interdite, d’où l’interprétation du Avot de R. Nathan, selon qui il s’agit d’une épouse « menstruée », explication qui intègre le texte même de la mishna dans certains manuscrits (et que R. Lévy reproduit entre crochets dans sa traduction rapportée ci‐dessus). R. Obadia di Bertonoro la rapporte, mais pour la rejeter, expliquant pour sa part que l’enseignement doit être compris à la lumière d’un passage du traité B. Haguiga 5b, où d’un verset d’Amos 13,4, Rav déduit que « même une conversation de trop (si’ha yetéra) entre un homme et sa femme, on la lui rapporte au moment de sa mort » :

מאי מה שיחו אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה

R. Obadia, rapportant cet enseignement de mémoire, le modifie, évoquant non pas une conversation « de trop », en « excès », « superflue » ou « inutile » (yetéra) mais « légère » (qal). À s’en tenir à l’enseignement de Rav, l’enjeu de son commentaire du verset d’Amos paraît être de souligner à quel point chaque parole compte dans la vie d’un homme, au point que la moindre parole, même dans le contexte d’une conversation intime avec sa femme, et même la parole en apparence la plus anodine, lui sera comptée au jour de sa mort. Mais le Talmud s’en étonne et objecte à partir d’un récit qui met en scène Rav Kahana et Rav, le premier s’étant placé sous le lit du second alors qu’il conversait, plaisantait puis s’unissait avec son épouse :

איני והא רב כהנא הוה גני תותי פורייה דרב ושמעיה דסח וצחק ועשה צרכיו אמר דמי פומיה דרב כמאן דלא טעים ליה תבשילא אמר ליה כהנא פוק לאו אורח ארעא לא קשיא כאן דצריך לרצויה הא דלא צריך לרצויה

L’objection est que Rav lui‐même ne s’interdisait pas de badiner avec son épouse, ainsi que le mit au jour l’indiscrétion de Rav Kahana. Rav ne craignait donc pas, apparemment, de prolonger la conversation avec son épouse, au risque de prononcer des paroles légères. L’explication du Talmud est alors la suivante : « ici, il est nécessaire de gagner ses faveurs, là il n’est pas nécessaire de gagner ses faveurs [8] ». Autrement dit, la question n’est pas de distinguer entre des paroles sérieuses et d’autres légères, elle est de distinguer entre des paroles appropriées et d’autres qui sont, sinon inappropriées, du moins superflues, inutiles et donc vaines. Et ce que Rav apprend du verset d’Amos, c’est que l’homme devra rendre compte de chacune des paroles qu’il aura prononcées au cours de son existence, y compris les paroles superflues prononcées dans l’intimité. Or les badineries par lesquelles il a gagné les faveurs de son épouse n’étaient précisément pas superflues, puisqu’elles étaient appropriées au désir de son épouse.

Revenons maintenant à l’enseignement de Yossé ben Yo’hanan en Avot I,5. Qu’est-ce que cet « excès » de parole dont il faut se garder avec sa propre femme, et a fortiori avec la femme de son prochain ? À suivre la logique de l’enchaînement, celui d’un qal va ‘homer ou raisonnement a fortiori, il paraît impossible d’envisager que cet excès soit relatif, de près ou de loin, à la sexualité, sans quoi le passage de sa propre femme, avec laquelle l’union intime est valorisée, à la femme de son prochain, avec laquelle une union intime serait une grave transgression, ne saurait reposer sur un qal va ‘homer. En effet, cet enchaînement logique repose sur une continuité entre A, jugé qal ou léger, et B, jugé plus lourd, ou plus grave, de sorte que la différence entre A et B soit du moins au plus. Or, dans le Talmud, s’unir avec son épouse n’est pas une faute moindre que s’unir avec l’épouse de son prochain ! Il nous faut donc saisir la logique du qal va ‘homer et, pour ce faire, revenir à la lettre de l’enseignement : que signifie « al tarbe », que certains traduisent par « ne multiplie pas », d’autres par « ne babille pas » ? Une occurrence de ce verbe apparaît notamment en Exode 36,5. Pour la construction du tabernacle, le peuple apporte des biens en offrande, matériaux à partir des quels les artistes vont bâtir ; puis vient le moment où ces artistes observent qu’il y a suffisamment de matériaux, qu’il y en a même « surabondamment » ainsi que traduit le Rabbinat ; l’hébreu dit :

מַרְבִּים הָעָם לְהָבִיא, מִדֵּי הָעֲבֹדָה לַמְּלָאכָה

La formule est : « marbim ha-am le-havi » ; qu’on pourrait traduire « le peuple apporte en surabondance », autrement dit il apporte plus qu’il n’en faut. C’est aussi le sens du verbe le-rabot dans le Talmud, notamment au traité Qiddoushin 50a, au sujet de la dîme. La dîme est le dixième de la récolte qui, une fois prélevé, est sanctifié et rend consommable le reste de la récolte. Mais que se passe‐t‐il si on prélève plus qu’un dixième ? Le Talmud enseigne :

הַמַּרְבֶּה בַּמַּעֲשֵׂר – פֵּירוֹתָיו מְתוּקָּנִים וּמַעְשְׂרוֹתָיו מְקוּלְקָלִין

La formule est : « ha marbé be-maasser » ; traduisons « celui qui prélève plus qu’un dixième de la récolte », s’il rend consommable le reste de sa récolte, en revanche les fruits prélevés sont « abîmés », en ce sens qu’une partie est sanctifiée, le dixième, mais ce qui est en trop ne l’est pas, or comme les uns et les autres se trouvent mélangés, et indistinguables, la dîme est en ce sens « abîmée ». Mais laissons de côté la question de la dîme. Nous importe ici le sens du verbe en question. Et qu’il s’agisse de son occurrence dans la Bible (Exode 36,5), ou dans le Talmud (Qiddoushin 51a), il dénote très clairement l’excès. Par conséquent, l’expression « al tarbe si’ha », il conviendrait de la traduire ainsi : « ne parle pas plus qu’il ne faut ». Ce n’est donc pas le fait de converser avec une femme, et a fortiori avec sa femme, qui, à terme, précipite l’homme dans le néant, c’est le fait de « parler plus qu’il ne faut avec une femme », avec sa propre femme, et a fortiori avec la femme de son prochain. Qu’est-ce donc à dire, « parler plus qu’il ne faut » ? Et en quoi l’exigence de concision est‐elle si cruciale, le risque étant, à trop parler, de sombrer dans le néant ? Le Talmud, au traité Erouvin 53b, évoque cet enseignement de Yossé ben Yo’hanan sous la forme d’une citation qu’en produit la célèbre Beruria, l’épouse de Rabbi Méïr dont le Talmud célèbre en plusieurs occurrences l’acuité intellectuelle et la grande sagesse :

רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא אשכחה לברוריה אמר לה באיזו דרך נלך ללוד אמרה ליה גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד

« Rabbi Yossé le Galiléen était en route ; il rencontra Beruria et lui demanda : par quel chemin allons-nous à Lod ? Elle lui répondit : Imbécile galiléen ! Les sages n’ont-ils pas enseigné : "ne parle pas plus qu’il ne faut avec la femme" ? Tu aurais dû demander : par où, Lod ? »

L’humour de ce passage est savoureux : Beruria se moque du pauvre Rabbi Yossé Ha‐Galili en lui faisant la leçon, alors qu’il lui demandait simplement son chemin. Est‐ce à dire que Beruria fait une interprétation littéraliste de l’enseignement du Traité des Pères ? Est‐elle une fanatique, sermonnant quiconque ne lui parle pas en langage télégraphique ? Pour une part, oui, et c’est en cela que ce passage est délibérément humoristique, Beruria parodiant la femme qui s’imagine être l’objet d’une tentative de séduction, alors qu’on lui demande simplement son chemin. Mais pour une autre part, elle lui fait réellement la leçon, car l’usage de la parole n’est jamais innocent, et moins encore lorsque cette parole provient de la bouche d’un maître du Talmud. Or quels sont les mots de trop qu’a prononcés Rabbi Yossé Ha‐Galili ? Ce sont les mots : « chemin allons-nous ». Or, dans ces mots de trop se niche, à l’oreille de quiconque sait entendre le dit de l’inconscient, la proposition d’aller ensemble. Et si, comme l’enseigne Rav au traité ‘Haguiga 5b, sur la base d’un verset d’Amos, « même une conversation de trop (si’ha yetéra) entre un homme et sa femme, on la lui rapporte au moment de sa mort », alors a fortiori une parole de trop adressée par un homme à l’épouse de Rabbi Méïr.

Revenons, pour conclure, à l’enseignement de Yossé ben Yo’hanan, cette fois dans notre propre traduction, ou interprétation :

« Yossé ben Yo’hanan a enseigné : Que ta maison soit largement ouverte, que les humbles y soient chez eux, et ne pérore pas lorsque tu converses avec la femme. Avec sa propre femme, ont-ils dit ; donc a fortiori avec la femme de son prochain. De là les sages ont appris que l’homme qui pérore lorsqu’il converse avec la femme prend un mauvais chemin, s’écarte des paroles de la Torah et pour finir héritera de la Géhenne. »

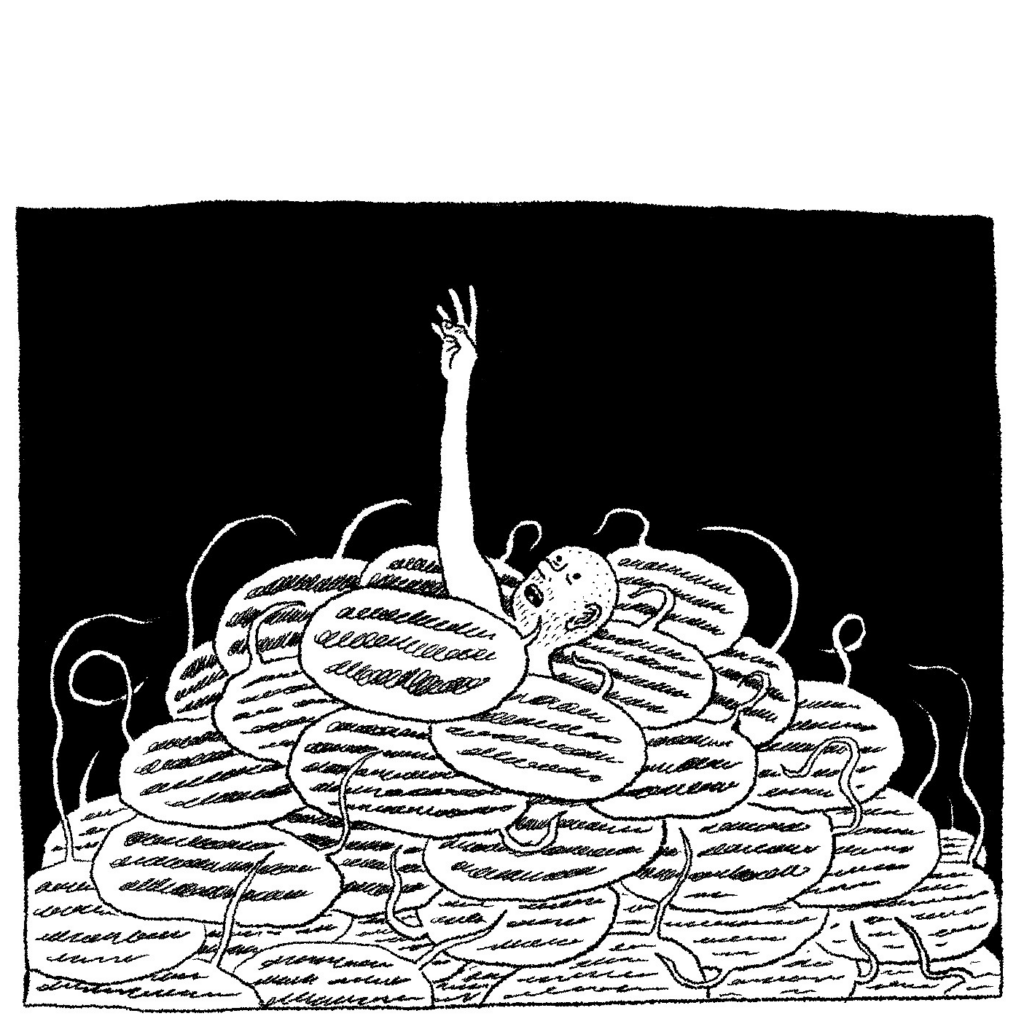

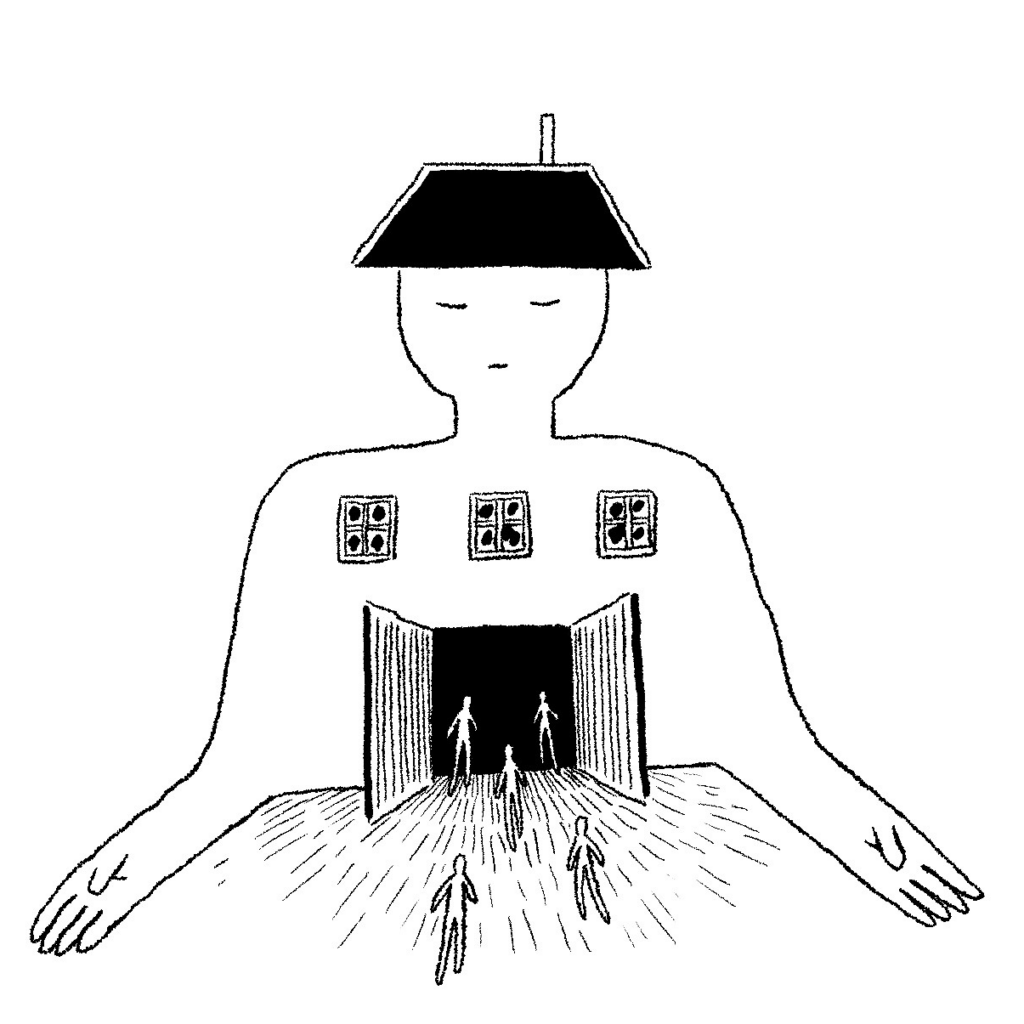

Le verbe « pérorer » est une option, s’il faut traduire ; mais au‐delà du choix de tel ou tel verbe, c’est l’idée qu’il importe de mettre au jour. Or, qu’est-ce qu’enseigne Yossé ben Yo’hanan ? Trois choses : 1) Celui qui a su construire sa propre singularité, sa propre « maison », se reconnaît en ceci qu’il est « ouvert » ; en effet, ceux qui sont fermés, arc‐boutés, étriqués, sont par excellence des gens dont les convictions intimes sont fragiles et qui, pour cette raison, craignent l’extérieur ; ainsi, pour prendre un exemple si commun, dévaloriser abusivement une tradition à laquelle on est étranger est le symptôme du peu d’assurance avec laquelle, au fond, on assume sa propre tradition. 2) Celui qui a su construire sa propre singularité ne soumet pas son existence aux normativités sociales, normativités dont les logiques reposent toujours, et partout, sur la recherche effrénée des honneurs et des richesses ; c’est pourquoi chez un tel homme, les humbles, les pauvres, seront accueillis à l’égal des autres, et pour cette raison s’y sentiront bien. 3) Celui qui a su construire sa propre singularité ne pérore pas, parce que son usage de la parole ne vise pas à séduire son interlocuteur, et moins encore son interlocutrice ; ne recherchant ni les honneurs, ni les richesses, il ne recherche pas non plus à exercer un pouvoir sur autrui, donc son usage de la parole n’est pas rhétorique. Et cette exigence, il ne la porte pas seulement dans ses relations à autrui en général, mais jusque dans son intimité la plus secrète, c’est-à-dire jusque dans la conversation intime de son couple. Car s’il laissait le « serpent » s’introduire à cet endroit, il prendrait dès le fondement un mauvais chemin, s’écarterait des enseignements de la Torah et pour finir hériterait de la « géhenne ».

Lire aussi : Mariage : le “oui” d’une femme

[1] Avot et ses commentaires. Chapitre premier, Traduction de l’hébreu et de l’araméen, introduction notes et scolies de R. Lévy, Verdier, 2015, p. 69

[2] Commentaires du Traité des Pères. Pirqé Avot, traduit et annoté par E. Smilévitch, Verdier, 1990, p. 58.

[3] Les Maximes des Pères, éd. Colbot, 1974, 1992, p. 11.

[4] Avot et ses commentaires. Chapitre premier, op. cit., p. 73.

[5] Commentaires du Traité des Pères. Pirqé Avot, traduit et annoté par E. Smilévitch, op. cit., p. 59.

[6] Ibid, p. 75–76..

[7] « L’Etre féminin ou le fondement ontologique de la laideur ». Voir également, du même auteur, Histoire de la laideur féminine, Imago, 2015.

[8] Le Grand Rabbin Israël Salzer traduit : « tantôt, c’est qu’il lui avait fallu demander son accord, tantôt, c’est qu’il ne lui fallait pas demander son accord » (Traité Haguiga, Verdier, 1991, p. 41). Mais nous préférons de loin la traduction de R. Lévy par « gagner ses faveurs », puisque c’est de cela qu’il s’agit : susciter le désir de son épouse par la parole.