Je suis sûre que ça vous arrive aussi. On est souvent à table, on vient de finir les poivrons marinés, la mie de pain absorbe l’huile avec beaucoup de conscience, et là, une personne d’un certain âge avale une gorgée d’eau (ou quelque chose qui y ressemble) et demande : vous la connaissez la blague avec les trois mères juives ? On pense que oui, on la connaît. Sûrement, on la connaît. On répond avec un sourire timide que : non, on ignore complètement cette histoire. Notre interlocuteur se délecte d’avance. La bague se dit avec application, détails et chaleur. On rit bruyamment (c’est à se déboucher le poumon gauche). Et puis, non, on ne la connaissait pas. C’en est une nouvelle ?

D’où viennent les blagues juives ? Peut‐être du temps d’Abraham et Sara lorsqu’ils apprennent de Dieu qu’ils attendent un enfant à plus de 90 ans. Comment réagir à une annonce pareille ? On se marre. Quoi d’autre ? Depuis toujours, nous rions. “Croire dans le rire, voilà un ingrédient indispensable de la judéité”, écrit Ivan Jablonka, en préface de l’ouvrage de Constance Lagrange On peut rire de tout (sauf de sa mère). Peut‐on vraiment rire de tout sauf de sa mère ? En attendant d’y répondre, on s’abandonne. Besoin archi‐pressant “d’un antidote aux forces de mort qui veulent détruire les Juifs en même temps que les autres groupes fragiles”. “Dès lors que vous rigolez, vous faites retomber le petit désir de tyrannie qui taraude nos sociétés […] Moquez-vous d’un chef, d’un président ou d’un maître à penser, ils ne sont déjà plus si menaçants”, nous assure le préfacier.

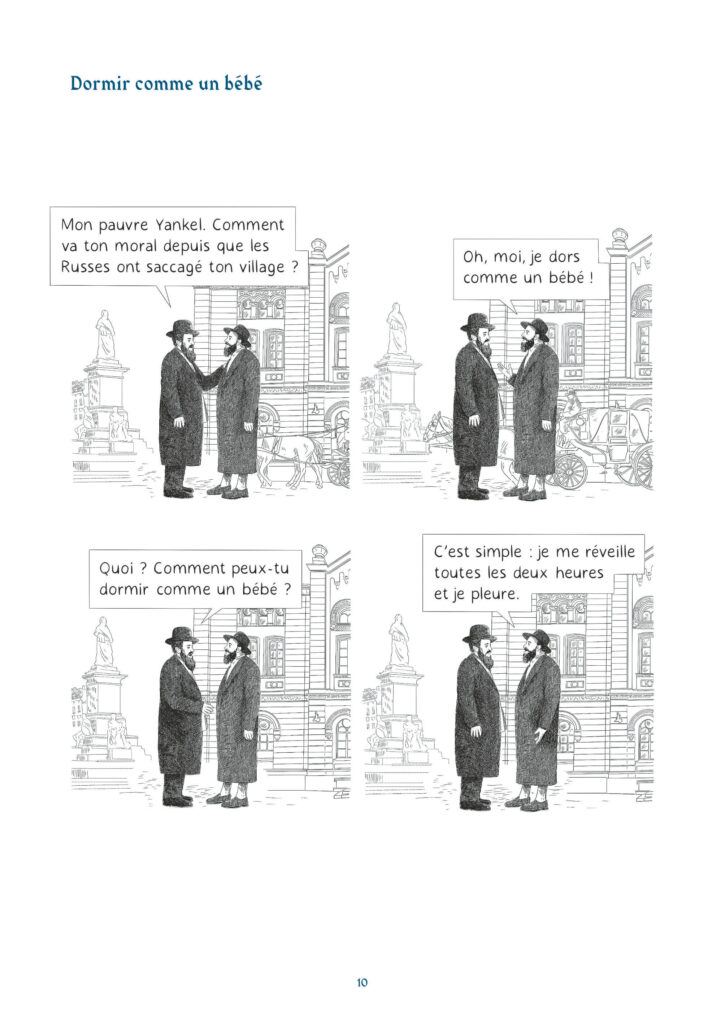

Comment retranscrire une blague dessinée ? On va essayer parce qu’on pense que ça vaut le coût : Deux hommes sont assis quelque part, dans l’espace public, l’un est juif, l’autre ne l’est pas. Comment le sait‐on ? Leurs vêtements nous donnent certains indices. Le non‐Juif replie son journal et l’air préoccupé, il déclare à son voisin “Tous les problèmes du monde sont causés par les Juifs”. L’autre (le Juif de l’histoire) complète, à peine désabusé : “Et les cyclistes !” Interloqué, le premier réagit : “Pourquoi les cyclistes ?” Le deuxième répond (évidemment par une question) : “Pourquoi les Juifs ?” On pense à une autre autre blague : “Demain, on arrête tous les Juifs et les coiffeurs !” - “Pourquoi les coiffeurs ?”

Et vous connaissez l’histoire de la mère qui appelle à l’aide ? “Mon fils avocat est en train de se noyer”. Elle porte un fichu, de petites lunettes rondes et l’air autour d’elle semble aussi secoué qu’elle.

Le trait de Constance Lagrange est si fin qu’il semble cousu sur la page. Des fils s’assemblent pour dessiner un pardessus, des chevelures, des bouches à moitié béate. Et en même temps, c’est sûrement l’effet souhaité. On tisse des fils en espérant qu’il forme quelque chose, quelque part. Un rire, peut‐être. Sûrement.

Ses personnages pourraient appartenir à un autre temps, ils se présentent comme relativement pratiquants, les hommes se couvrent la tête, les femmes aussi. Ce sont des Juifs d’un autre temps ou de tous les temps, ceux que l’on peut reconnaître peu importe le lieu. Comme s’ils avaient toujours été là, toujours un peu désuets.

Entretien avec Constance Lagrange

Comment est née l’envie de dessiner des blagues juives et d’en faire un livre ?

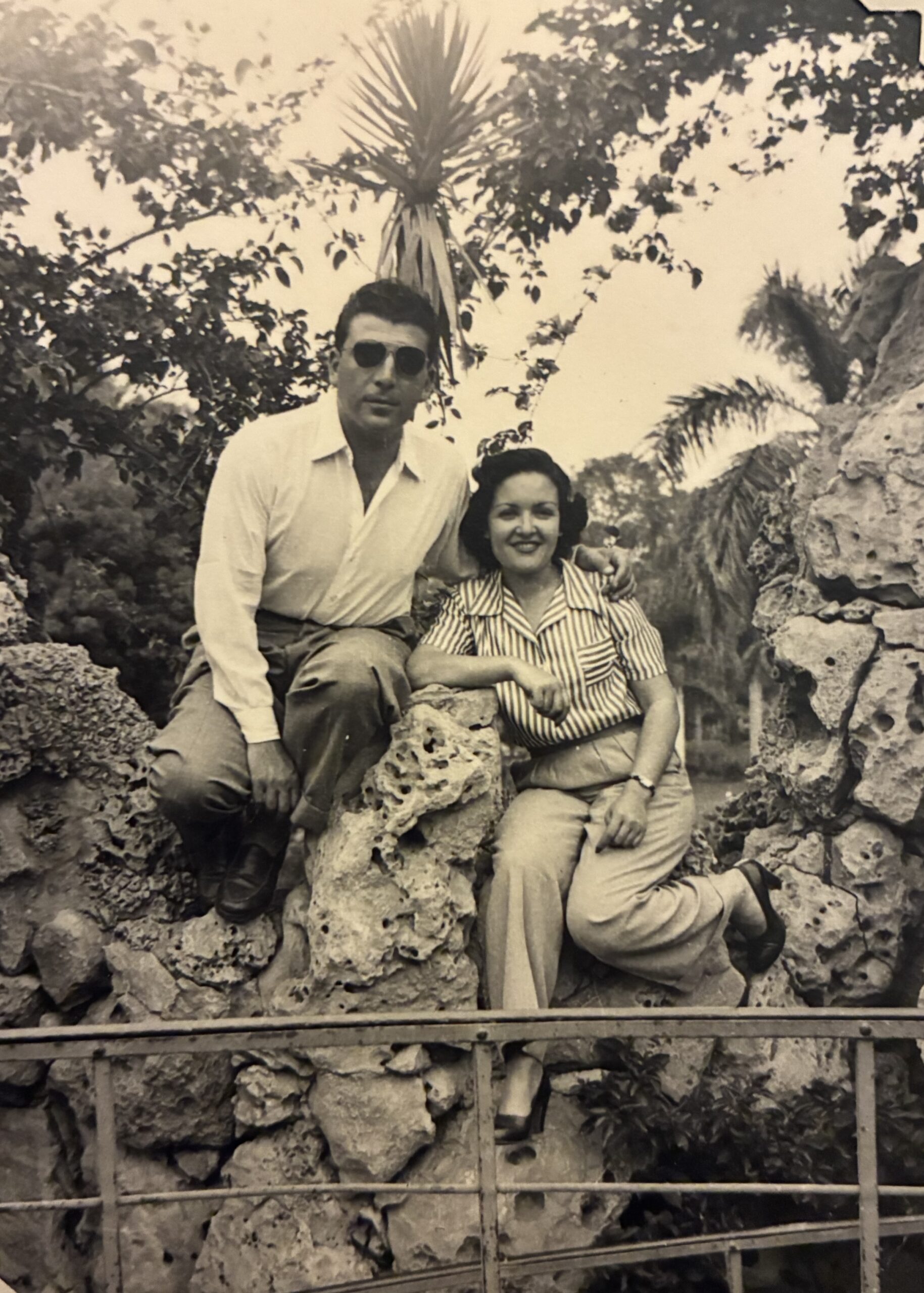

Mon livre précédent, Le Canari (éditions du Seuil) revenait sur les pas de ma grand‐mère et de ma grande‐tante dont le père avait été déporté, il racontait l’intime, la douleur du passé, de cet héritage juif. C’était un livre qui transmettait la parole de celles et ceux qui m’ont précédée. J’ai grandi dans une famille dont la judéité a été d’une certaine manière conditionnée par la tragédie, ma grand‐mère n’a pas souhaité transmettre sa culture, la culture juive et j’ai grandi en étant curieuse d’une vie juive, d’une communauté. Comme le dit l’expression, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Le temps de rire était venu, je venais de devenir mère et je ne souhaitais pas que mon histoire juive trouve un écho uniquement dans la douleur, il m’était essentiel de transmettre quelque chose de positif, quelque chose en lien avec l’esprit juif, cette répartie, ce “witz” (le mot d’esprit). Ces blagues juives me permettent d’explorer l’histoire juive autrement, de façon plus joyeuse. Comme ce que je peux vivre avec ma mère qui m’appelle à 9 heures du matin pour me répéter la blague qu’elle vient de découvrir. Comme le souvenir de mon grand‐père qui trouvait toujours le bon mot pour raconter ses déboires.

Dans ce livre, vous dessinez des blagues très connues comme des blagues plus confidentielles. Qu’est-ce qu’une bonne blague dessinée ?

Ce n’est pas évident de choisir des blagues et d’en laisser d’autres de côté sachant que tout le monde connaît des blagues et chaque narrateur a une façon particulière de les raconter avec certaines intonations, certains détails, certaines prolongations… C’est la raison pour laquelle, en dos de couverture, je préviens d’emblée en mettant en scène deux personnages, l’un demande : comment reconnaître un Juif ? L’autre répond : quand on lui raconte une blague, il dit toujours qu’il la connaît mais dans une meilleure version. Donc, j’ai choisi des blagues que j’entends depuis toujours et qui continuent à me faire rire, des blagues que l’on peut raccourcir (pour que le dessin ne dépasse pas une page) et dont la chute tient toujours en place, des blagues fidèles à mon interprétation, à mon dessin en noir et blanc. J’ai aussi choisi un style de dessin épuré, sans toujours ajouter des éléments de contexte, pour autoriser les lecteurs et les lectrices à se réapproprier les blagues, à ajouter les détails de leur choix. J’ai été très inspirée par quelque chose d’assez intemporel, les premières bandes‐dessinées, souvent une gravure accompagnée de sa légende.

Autre élément essentiel, je ne voulais surtout pas que l’on confonde les blagues juives avec les blagues antisémites, on rit avec les Juifs, on ne rit pas des Juifs. Ces blagues nous donnent l’occasion de rire de nos identités avec bienveillance, avec tendresse. Elles coupent l’herbe sous le pied de celui qui pourrait les déformer…

Vos personnages ressemblent à des Juifs pratiquants d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Comment donner corps aux personnages de vos blagues juives préférées ?

Les personnages que j’ai dessinés portent des tenues assez traditionnelles que l’on portait déjà il y a 100 ans, 50 ans et que l’on porte encore. J’avais le sentiment que sans cet habit, on manquerait peut‐être l’origine juive de la blague. L’immuable de mes personnages est contrebalancé par le découpage du livre (les différents chapitres qui se moquent avec douceur de certains “patriarches” de la religion comme de la culture juive : Moïse, Jésus, Marx, Freud, Einstein), les typographies et la couverture que je trouve très moderne.