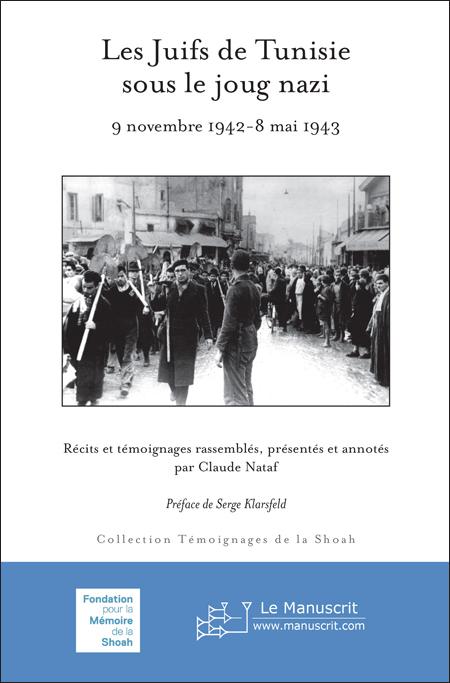

Mémorial de la Shoah/coll. ECPAD

Paloma Auzéau Pourquoi la Tunisie est-elle le seul pays d’Afrique du Nord à avoir été occupé par les nazis ?

Claude Nataf En 1940, au moment de l’armistice, Hitler a délibérément choisi de ne pas occuper l’Afrique du Nord. Il savait que cela risquait de provoquer une rébellion de l’armée d’Afrique, encore puissante, qui serait alors entrée en résistance. Il a donc laissé les autorités vichystes en place, malgré les pressions des Italiens qui souhaitaient une occupation.

Mais, en 1942, tout change. Après leur défaite en Libye face à l’armée britannique de Montgomery, les troupes de l’Axe se replient vers la Tunisie. Les Allemands veulent y établir une ligne de défense, la ligne Mareth, pour stopper l’avancée alliée. De leur côté, les Américains, pas encore aguerris, choisissent de débarquer au Maroc et en Algérie plutôt qu’en Tunisie, dont le port de Bizerte était très fortifié. Cette décision laisse un vide que les Allemands exploitent : ils s’installent en Tunisie en novembre 1942, dans une course de vitesse. C’est ainsi que ce territoire devient le seul d’Afrique du Nord à être directement occupé par les nazis.

L’occupation allemande de la Tunisie s’est appuyée sur une structure déjà en place : l’administration vichyste, qui avait préparé le terrain en appliquant dès 1940 les lois antisémites de Pétain. Les Juifs avaient été exclus de la fonction publique, des professions réglementées, et soumis à un numerus clausus dans les écoles.

PA Que s’est-il réellement passé pendant les six mois d’occupation nazie en Tunisie ?

CN Les nazis n’ont pas eu le temps ni les moyens d’imposer une “politique d’extermination systématique” comme en Europe de l’Est. Mais ils ont appliqué une série de mesures brutales : rafles, travaux forcés, humiliations publiques et amendes collectives. Le commandement SS local, dirigé par Walter Rauff, un proche d’Eichmann et inventeur des camions à gaz, avait pour mission de « traiter la question juive » en Tunisie, en Égypte et en Palestine. Il a d’ailleurs tenté de provoquer un pogrom en incitant (financièrement) la population musulmane à s’en prendre aux Juifs. Mais les élites locales, notamment à Tunis, ont refusé. Ce projet a donc échoué.

Néanmoins, la communauté juive a été mise à contribution de force : elle a dû livrer des jeunes hommes pour les camps et payer pour “l’organisation” dans les camps de travaux forcés. Les Juifs payent pour la nourriture dans les camps, pour les médecins et les infirmiers. Pour financer cette charge, un impôt spécial est mis en place, en fonction du patrimoine. Les Allemands ont interdit au gouvernement d’aider la communauté juive et exigent que ce soit les Juifs qui financent car “ils sont responsables de la guerre”. Walter Rauff a menacé de faire fusiller les responsables communautaires. L’objectif des nazis était de regrouper les Juifs dans des camps, dans l’idée que, si l’Axe reprenait le dessus en Afrique, ils pourraient ensuite procéder à leur élimination. L’occupation n’a duré que six mois, cependant les Allemands ont réussi à mettre en place plus de quarante camps et lieux de détention à travers le pays. Le Consistoire israélite a été utilisé comme intermédiaire, contraint de livrer des listes d’hommes juifs, de collecter des fonds et de gérer les conséquences tragiques des réquisitions.

PA Que sait-on aujourd’hui de la rafle du 9 décembre 1942 qui s’est déroulée à Tunis ?

CN Cette rafle est décidée par Walter Rauff. Il demande à la communauté juive de Tunis de lui fournir en 24 heures 3.000 hommes de 17 à 50 ans pour les envoyer dans les camps. C’est matériellement impossible, et seuls 150 se présentent. En représailles, il organise une rafle massive dans les rues de Tunis, notamment devant la Grande Synagogue et l’école de l’Alliance.

Environ 2.500 hommes seront finalement déportés dans des camps de travail. Walter Rauff voulait en faire un exemple. Il y a une scène marquante racontée dans de nombreux témoignages : l’un des responsables communautaires est humilié publiquement, mis à genoux, frappé, sous les yeux d’un officier allemand. Un avocat juif, Paul Ghez, ancien combattant, prend alors la parole et rappelle à Walter Rauff que, même à Verdun, il avait respecté ses prisonniers allemands. Ce geste impressionne : la rafle s’arrête là. Mais la journée a été terrible. Cette rafle est restée profondément inscrite dans les mémoires, non seulement par sa brutalité, mais aussi parce qu’elle a démontré les limites de la négociation avec les nazis.

PA Quelles ont été les conditions de vie dans les camps de travail ?

CN Elles étaient très dures, en particulier dans certains camps comme celui de Bizerte, où les détenus subissaient à la fois les violences des SS et les bombardements alliés. C’était un camp installé dans une caserne bombardée, où les Juifs dormaient sur de la paille mouillée, sans hygiène, avec des journées de travail harassantes, des coups de cravache, des appels nocturnes. Il y avait différentes tâches. Parfois il s’agissait de décharger les bateaux dans le port de Bizerte. D’autre fois de creuser des tranchées ou de combler les trous sur les routes dus aux bombardements. Des témoignages évoquent la solidarité entre détenus, la volonté de résister moralement malgré la fatigue et la peur, et l’organisation de formes discrètes de pratique religieuse pour maintenir une dignité.

Certains camps italiens étaient moins sévères. Dans certains cas, les gardes italiens allaient jusqu’à aider les détenus. Mais les conditions restaient précaires. Environ 90.000 Juifs vivaient en Tunisie à l’époque. Une quarantaine ont été déportés en Europe, la plupart sont morts, et une quarantaine sont morts dans les camps tunisiens ou sous les bombardements.

Aujourd’hui, il ne reste presque rien de ces camps. La plupart ont été détruits ou réaffectés. À Bizerte, par exemple, le camp était situé dans la caserne Philibert, qui est aujourd’hui une caserne de l’armée tunisienne. Il n’y a pas de lieu de mémoire officiel sur place. Seul un monument aux morts à été érigé au cimetière du Borgel à Tunis.

PA Le 13 mai 1943, la Tunisie est libérée du joug nazi, pourquoi la mémoire de la Shoah en Tunisie a-t-elle été si longtemps marginalisée ?

CN D’abord parce que les Juifs de Tunisie eux‐mêmes ont eu le sentiment que leur souffrance ne « pesait pas lourd » à côté de celle des Juifs d’Europe. Ils ont gardé le silence, par pudeur, par loyauté envers la mémoire des six millions de Juifs assassinés. Ensuite parce qu’en France comme en Israël, l’occupation de la Tunisie par les nazis a été longtemps ignorée, même par les historiens.

Ce n’est qu’à partir des années quatre‐vingt‐dix qu’on a commencé à redécouvrir cet épisode. J’ai moi‐même donné un premier séminaire à la Sorbonne en 1990, et j’ai publié ensuite dans la revue Pardès. Depuis, les archives se sont ouvertes, notamment les archives allemandes, italiennes, tunisiennes. On a retrouvé des photos, des témoignages, des preuves. Depuis 1997, la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie organise chaque année une commémoration de la rafle du 9 décembre 1942. Mais en Tunisie même, il n’y a plus d’enseignement sur la Shoah, et plus de réelle reconnaissance officielle. Le souvenir est resté longtemps en marge. Aujourd’hui encore, il lutte pour trouver sa place.

2012, Éditions Le Manuscrit /Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 25,90 €