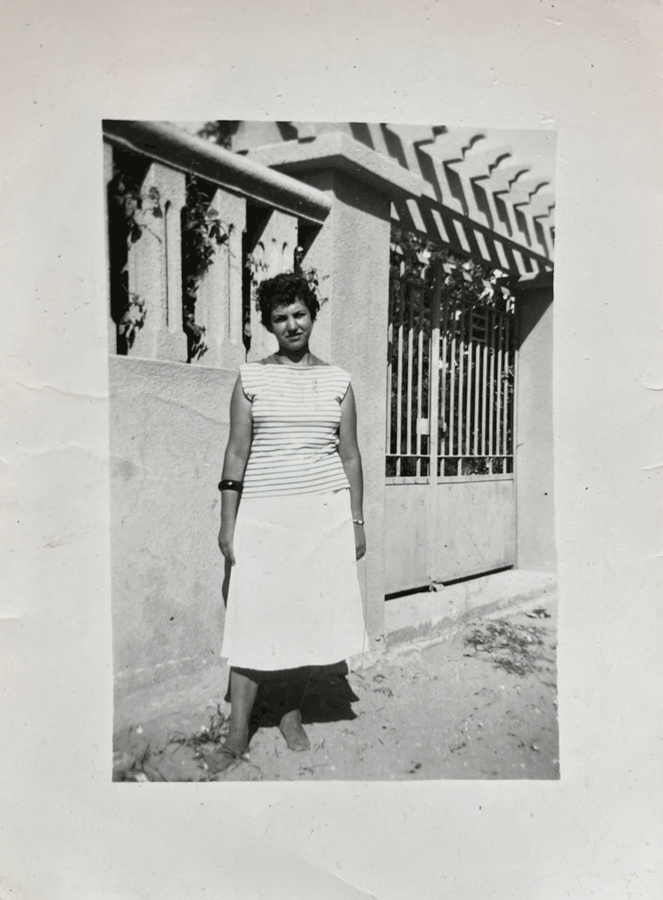

Vous êtes née et avez grandi à Tunis. À quoi ressemblait votre vie là-bas, notamment en tant que juive ?

Je suis née à Tunis, en 1937, dans le quartier de Lafayette. Ma famille était juive, installée en Tunisie depuis le XIXe siècle. On respectait les traditions : on faisait Shabbat, on allait à la synagogue pour les grandes fêtes mais sans être rigoristes. C’était une religion vécue dans le quotidien. Ma mère préparait les plats judéo‐tunisiens comme les bricks, le couscous, la pkaila… Ce sont des recettes que j’ai encore en tête.

J’avais un grand frère et un petit frère. Mon père travaillait au souk de Tunis, il était bijoutier. C’était un homme discret, droit et travailleur. Ma mère, elle, s’occupait de nous et de la maison. On ne côtoyait que des Juifs. À cette époque, Tunis était très divisée : il y avait un quartier pour les musulmans, un pour les Juifs, un autre pour les Français. On ne se mélangeait pas. Chacun restait dans sa communauté.

Ce que je retiens de mon enfance, c’est qu’être juive en Tunisie dans les années cinquante n’était pas un problème au quotidien. Il y avait beaucoup de synagogues, on y allait librement, sans inquiétude. Tout le monde était respectueux des fêtes religieuses des autres. Il y avait une forme de respect mutuel, une coexistence assez naturelle. On avait notre place. Jusqu’à un certain moment, tout allait bien. C’est surtout à partir de l’indépendance de la Tunisie, en 1956, et avec l’arrivée au pouvoir d’Habib Bourguiba, que les choses ont commencé à changer. Mais dans mon enfance, je peux le dire sans hésiter : on était bien. C’était chez nous.

Qu’est-ce qui vous a poussée à quitter la Tunisie, vous et votre famille ?

C’est une question douloureuse, parce qu’on ne voulait pas partir. Personne ne voulait vraiment partir. C’est quelque chose qu’on a fait parce qu’on n’avait plus le choix. L’indépendance de la Tunisie, en 1956, a été un tournant. Au début, on était contents, même fiers. On se disait : c’est bien, les Tunisiens reprennent leur pays. On se sentait concernés, parce que malgré tout, on était Tunisiens, nous aussi.

Mais assez vite, les choses ont changé. Habib Bourguiba a fait détruire le cimetière juif de Tunis. Ça a traumatisé toute la communauté. On a senti que la société devenait plus fermée, plus méfiante. Les écoles françaises ont commencé à disparaître ou à être arabisées. On imposait désormais l’apprentissage de l’arabe à l’école. J’ai eu mon fils en 1962, ma fille en 1963, et pour nous, ce n’était pas évident qu’ils n’apprennent plus le français à l’école. Nous parlions le judéo‐arabe mais surtout le français à la maison.

Et puis, il y avait de plus en plus de pression dans le monde du travail. Mon mari, par exemple, travaillait dans une société d’assurances liée à la famille de Bourguiba. Très vite, il a senti qu’on allait le mettre de côté. Il y avait une forme d’exclusion. Ce n’était pas brutal, pas violent, mais c’était sourd, latent. On n’était plus vraiment les bienvenus. On sentait qu’un nationalisme arabe était en train d’émerger et qu’il ne nous incluait plus. Il y avait aussi ce qui se passait autour : la crise de Bizerte, les tensions avec Israël, les départs de plus en plus nombreux dans la communauté juive. L’ambiance était devenue lourde. Dans notre entourage, tout le monde parlait de partir. Pas par choix, mais par nécessité.

Ce qui a été vraiment déterminant, c’est qu’on ne voyait plus d’avenir pour nos enfants. Il y avait des incidents. Pas forcément dans notre quartier, mais on entendait des rumeurs : des agressions, des slogans hostiles. Il y a eu deux ou trois assassinats de Juifs. On n’a jamais su si c’était pour des raisons antisémites ou si c’était pour s’emparer de leurs biens. Mais le sentiment d’insécurité montait. Et face à ça, on a compris qu’il fallait partir.

Comment s’est organisé ce départ ? Qu’est-ce que cela a représenté pour vous ?

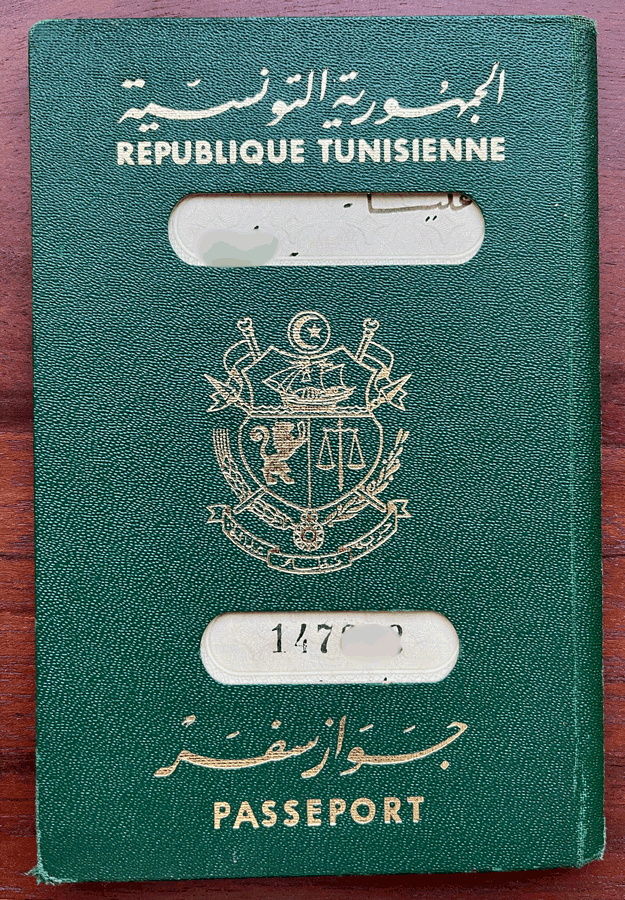

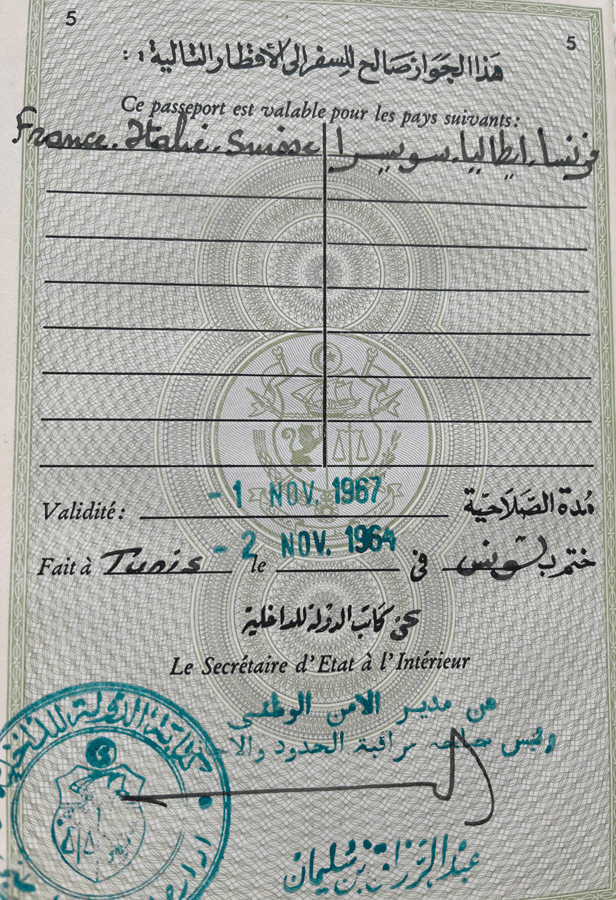

Cela a été très long à organiser. J’avais deux enfants en bas âge, et on devait faire tout ça discrètement. Quand on a pris la décision de quitter Tunis en 1966, la première chose que nous avons faite, c’est de changer d’appartement. Celui qu’on occupait était juste en face de chez le patron de mon mari et on ne voulait surtout pas qu’il comprenne qu’on préparait notre départ. On avait peur qu’il puisse nous en empêcher ou qu’il nous dénonce.

Heureusement, une partie de ma famille était déjà en France. Mon frère aîné vivait à Paris depuis 1956 ; lui était parti par choix. Mon père, lui, avait quitté la Tunisie en 1961 et ma mère en 1962. Elle avait attendu que j’accouche avant de partir. Je me souviens que pour elle, ça avait été un vrai déchirement. Elle ne voulait pas quitter Tunis mais elle a fini par rejoindre mon père. Le fait d’avoir des proches déjà installés en France nous a beaucoup aidés. On a commencé par faire un premier voyage, soi‐disant pour les « vacances ». C’est à ce moment‐là qu’on a pu faire sortir beaucoup de choses dans les valises. On a pris le bateau, ce qui nous permettait de transporter davantage de bagages. J’avais caché une partie de nos bijoux dans de grosses marmites.

Ensuite, en août 1966, mon mari est parti en avion, le premier. Il a emporté encore quelques affaires. Moi, je l’ai rejoint trois semaines plus tard, avec mes deux enfants. J’avais pris soin d’alléger les valises pour ne pas éveiller les soupçons à l’aéroport. Je me souviens que je portais sur moi le reste des bijoux, discrètement cachés sous mes vêtements. C’était vraiment une fuite, une sortie clandestine. On n’avait prévenu personne. Même pas la nourrice de mes enfants. Elle est probablement venue le lendemain, sans savoir que l’appartement serait vide.

Psychologiquement, ça a été très dur. Une vraie cassure. Ce genre de départ n’a rien à voir avec un simple déménagement ou un voyage. C’est un arrachement. On laisse derrière soi ses racines, une langue, des visages, des habitudes ancrées. On sait, au fond de soi, qu’on ne reviendra pas. Et ça, c’est une douleur silencieuse mais très profonde.

Comment s’est passée votre arrivée en France ? Est-ce que vous avez souffert de difficultés d’intégration ?

Nous sommes d’abord allés vivre chez mon frère, dans le 19e arrondissement de Paris. Dans cet appartement, il y avait déjà mes parents. On s’est retrouvés tous ensemble pendant un mois. C’était très compliqué. Rapidement, nous avons trouvé un petit logement rue Saint‐Maur : 29 mètres carrés pour quatre personnes. On y vivait à l’étroit, sans salle de bain. Je lavais les enfants dans l’évier de la cuisine. C’est une image qui m’est restée.

Il a fallu se battre. J’ai cherché du travail pour aider mon mari, parce que financièrement, c’était très difficile. On avait été déclassés. Mon mari, qui occupait un bon poste dans une compagnie d’assurance à Tunis, a dû recommencer de zéro ici. Il est devenu simple coursier, toujours dans le même secteur. C’était un choc. Psychologiquement, c’est très dur de devoir tout recommencer.

Je me souviens d’une annonce à laquelle j’avais répondu dans un journal. Je me suis présentée à l’entretien, pleine d’espoir. L’homme qui m’a reçue m’a regardée et m’a simplement dit : « Ici, on n’embauche ni les Juifs ni les étrangers. » C’était mon tout premier contact avec le monde du travail en France. J’ai pris ça de plein fouet.

Mais on n’a jamais rien demandé à personne. Pas d’aide, pas d’assistance. On voulait s’en sortir par nous‐mêmes. Mon mari travaillait beaucoup, il ne comptait pas ses heures. C’était une question de dignité. Il fallait prouver qu’on pouvait reconstruire une vie ici. Malgré toutes ces épreuves, on a tenu bon. Et puis on avait une conviction : si on était venus, c’était pour offrir un avenir à nos enfants. Aujourd’hui, je suis reconnaissante envers la France. Elle a permis à mes enfants de s’épanouir et de réussir leur vie.

Aujourd’hui, que reste-t-il de votre vie d’avant ? Avez-vous gardé un lien avec la Tunisie ?

Oh, tout reste. Tout est là, en moi. Même après plus de soixante ans passés en France, la Tunisie ne m’a jamais quittée. Elle est dans ma cuisine, dans ma manière de parler, dans les souvenirs.

Je suis retournée deux fois en Tunisie, dans les années quatre‐vingt. J’y suis allée avec mon mari, c’était un voyage nostalgique. On a voulu revoir notre quartier, nos rues, nos immeubles. Mais tout avait changé. On ne reconnaissait presque rien. J’ai ressenti un profond bouleversement. Un malaise. C’était toujours la Tunisie, mais ce n’était plus la mienne.

Je n’ai jamais vraiment raconté cette vie‐là à mes enfants ni à mes petits‐enfants. Je ne leur ai pas parlé de notre départ ni de ce que nous avons vécu. C’est resté un non‐dit, un silence lourd. C’était douloureux d’admettre que nous avions dû fuir, simplement parce que nous étions Juifs. Il y a dans cet exil quelque chose de profondément injuste, et cette blessure, même tant d’années après, ne s’est jamais refermée.

Propos recueillis par Paloma Auzéau