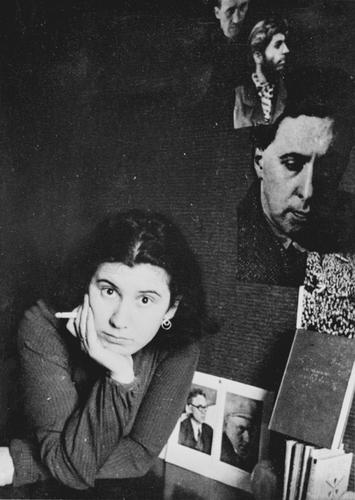

Vous êtes née en 1943 à Mostaganem, une ville portuaire située sur la côte méditerranéenne en Algérie. Comment avez-vous vécu votre enfance là-bas ?

J’en ai de bons souvenirs. J’étais jeune et insouciante. Nous vivions dehors, il faisait toujours beau et chaud, nous allions à la plage avec mes copines, tout le monde se connaissait, les amis, la famille, les voisins… Je ne réalisais pas la violence de la guerre. Et pourtant, elle a duré huit ans. Il y avait un couvre‐feu, des bombardements et des attentats sans arrêt. L’une de mes amies a été victime d’une explosion dans un cinéma, elle a failli y perdre sa jambe. C’est après coup que j’ai réalisé la gravité de la situation. Mes parents étaient plus inquiets, ça a certainement été plus compliqué pour eux.

Quelle était la situation de votre famille juive en Algérie ? Avez-vous connu de l’antisémitisme?

J’ai grandi au sein d’une famille juive modeste. Nous n’étions pas religieux, mais les traditions avaient une place importante, surtout les fêtes de Pessah et le Grand Pardon, Yom Kippour. Depuis l’âge de 5 ans, j’ai toujours jeûné, c’est un souvenir de nos ancêtres. La vie n’était pas facile au quotidien, nous ne roulions pas sur l’or. Mon père était tailleur, il échangeait parfois des tissus contre des œufs coques, pour que nous puissions avoir quelque chose dans notre assiette. Mon frère n’avait pas de manuels scolaires comme ses camarades… on ne pouvait même pas s’offrir ce genre de choses.

Je me souviens que certaines filles me disaient : « Tu es jolie pour une Juive. Est‐ce que tu es vraiment juive ? ». J’ai entendu ça deux ou trois fois. J’avais une dizaine d’années. À l’époque, il y avait une sorte de séparation entre les Juifs et les Catholiques, qu’on appelait les colons. On ne se fréquentait pas vraiment, sauf à l’école, mais ça n’allait pas plus loin que ça. Nous étions presque plus proches des Arabes. Nous avions des façons de vivre plus similaires, même si nos cultures étaient différentes. Je me souviens qu’une camarade du lycée de Mostaganem avait traité une autre fille de « sale Juive ». Le proviseur n’avait pas réagi, c’était comme ça à l’époque. La sensation d’être juif dans un monde qui nous rejetait était encore plus difficile à vivre que la pauvreté.

Comment s’est organisé votre départ vers la France?

Je suis partie vers mai 1962. Il y avait un bateau par jour, tout s’est fait dans l’urgence. Le 5 juillet, jour de l’indépendance, il y a eu un massacre terrible à Oran, à 80 kilomètres de Mostaganem. Ce jour‐là, alors qu’une foule venue des faubourgs musulmans fêtait l’indépendance dans les quartiers européens du centre‐ville, tout a dégénéré.

Un grand nombre de Français ont été lynchés, capturés, mutilés, massacrés. Certains ont été battus à mort, d’autres jetés dans le lac. On ne s’y attendait pas du tout, c’était censé être un jour de fête. Un vrai carnage. Beaucoup de gens qu’on connaissait sont morts ce jour‐là. Les Arabes sont entrés dans les maisons, ils tuaient les gens chez eux. Ça a provoqué un mouvement de panique chez les Français d’Oran. Beaucoup sont partis en catastrophe après ça. On ne sait toujours pas combien de morts il y a eu exactement. Mais pour nous, les pieds‐noirs, ce jour‐là est resté un choc, un traumatisme.

Heureusement, j’étais déjà rentrée en France pour passer mon baccalauréat. J’ai fait plusieurs escales avant d’arriver à Paris, chez ceux qui voulaient bien m’accueillir. J’ai séjourné chez des tantes, des cousines, de tous les côtés, avec mon baluchon. Mes parents sont arrivés six mois après. Ils ont essayé de sauver ce qu’ils pouvaient, mais c’était compliqué, et nous étions tous concernés par la situation qui se dégradait en Algérie.

Comment l’avez-vous vécu à l’âge de 19 ans?

Le départ, c’était aussi quitter ceux qu’on aimait. Ma grand‐mère est morte juste avant que je parte, et mon grand‐père est resté seul. Quand je suis allée le voir, je savais que c’était la dernière fois. Il était dans la cour et il m’appelait, nous savions tous les deux que c’était fini. Ça a été un arrachement de partir, de laisser ma famille, de ne plus pouvoir me rendre sur les tombes de mes grands‐parents. C’est un vide, une douleur que l’on porte longtemps. Mon grand‐père est mort peu de temps après mon départ. C’était comme ça, on ne pouvait pas tout emmener avec soi, on laissait tout derrière nous, y compris nos racines.

Comment avez-vous été accueillie en France ? Quel changement de vie cela a representé pour vous ?

Nous avons été très mal accueillis en France, où il y avait encore un climat antisémite. Il n’y avait ni sympathie, ni complaisance. On était davantage vus comme des Arabes que comme des Français ici. Nous pouvions bénéficier d’une aide pour les rapatriés, il fallait faire la queue pendant des heures. Avec cet argent, j’ai pu acheter un manteau et des gants fourrés, car je n’avais rien à me mettre, surtout pas de vêtements chauds. Il faisait très froid à Paris, il pleuvait, c’était gris. Ça a été un choc violent sur tous les plans.

Avez-vous intégré un lycée parisien ? Comment vous-êtes vous adaptée ?

J’ai été scolarisée au lycée Molière dans le 16e arrondissement. Toutes les filles allaient au prestigieux « Bal des Débutantes » et se donnaient rendez‐vous au drugstore, bon chic bon genre. Quant à moi, je n’avais pas de vêtements ni d’argent pour manger. Ce n’était pas mon monde, je n’avais plus de repères. Je me souviens qu’une autre jeune fille du lycée m’avait abordée, me disant avoir reconnu à ma façon de parler que j’étais pied noir. “Il n’y a pas de honte à ça”, m’avait-elle dit, car elle aussi, l’était. Ça m’avait fait plaisir de rencontrer quelqu’un comme moi.

Savait-elle que vous étiez juive ?

Je ne crois pas lui avoir dit. Vous savez, juive et pied noir, c’était la double peine.

On cachait tout ça, on n’osait pas le dire. C’était un milieu tellement différent. J’ai caché mon judaïsme pendant un moment, ça c’est sûr. On nous rejetait, on nous regardait de travers, c’était vraiment difficile de s’intégrer. Pourtant, j’avais cette grande qualité que permet la jeunesse : l’insouciance. Mais je ne pouvais pas ignorer la douleur de mes parents et ce décalage énorme entre nos vies d’avant et la vie en France.

Comment avez-vous vécu vos premières années en France après votre départ d'Algérie, et quel a été le quotidien de votre famille ?

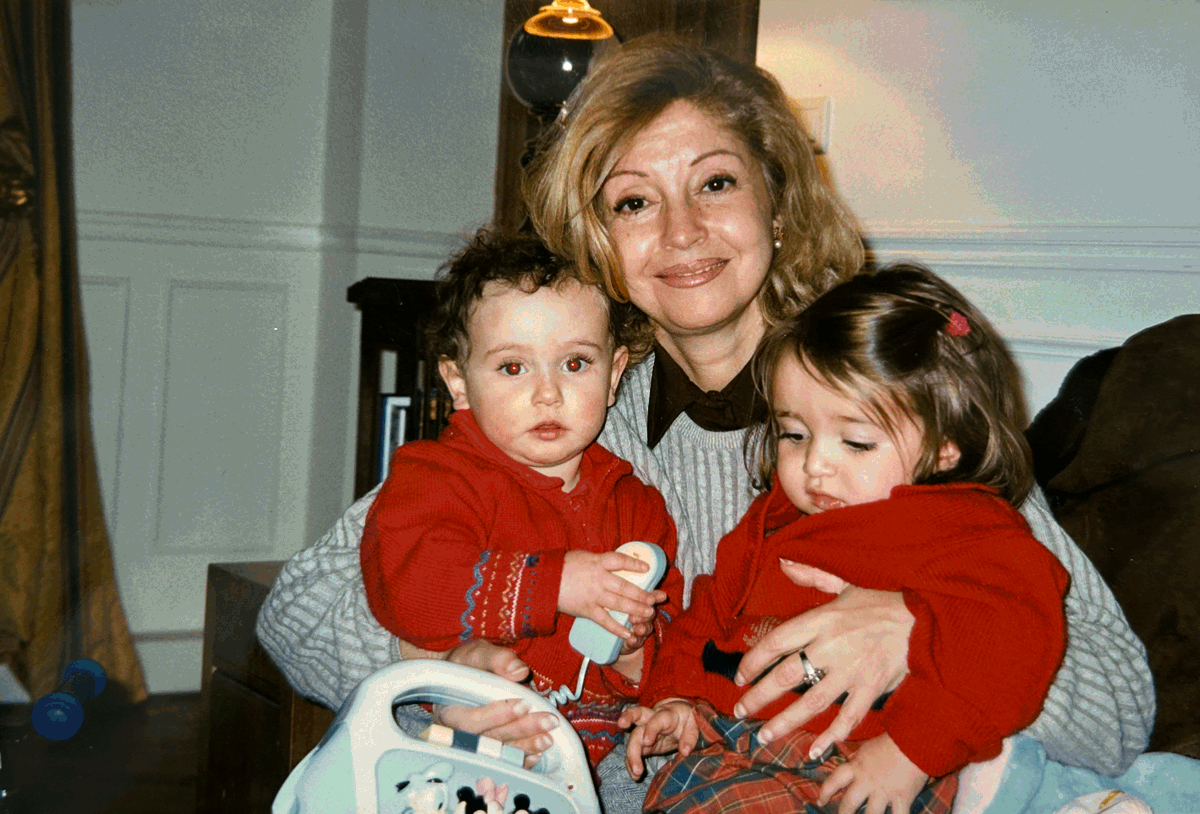

Quand je me suis mariée en 1963, nous n’avions nulle part où aller. Mon mari, Georges Sabbah, était encore étudiant en médecine, il ne gagnait pas d’argent. Nous avons d’abord vécu à Paris, à Pierrefitte en province, puis dans un HLM à la Courneuve, où j’ai élevé mes enfants en partie, avant d’acheter cet appartement dans le 17e, à crédit.

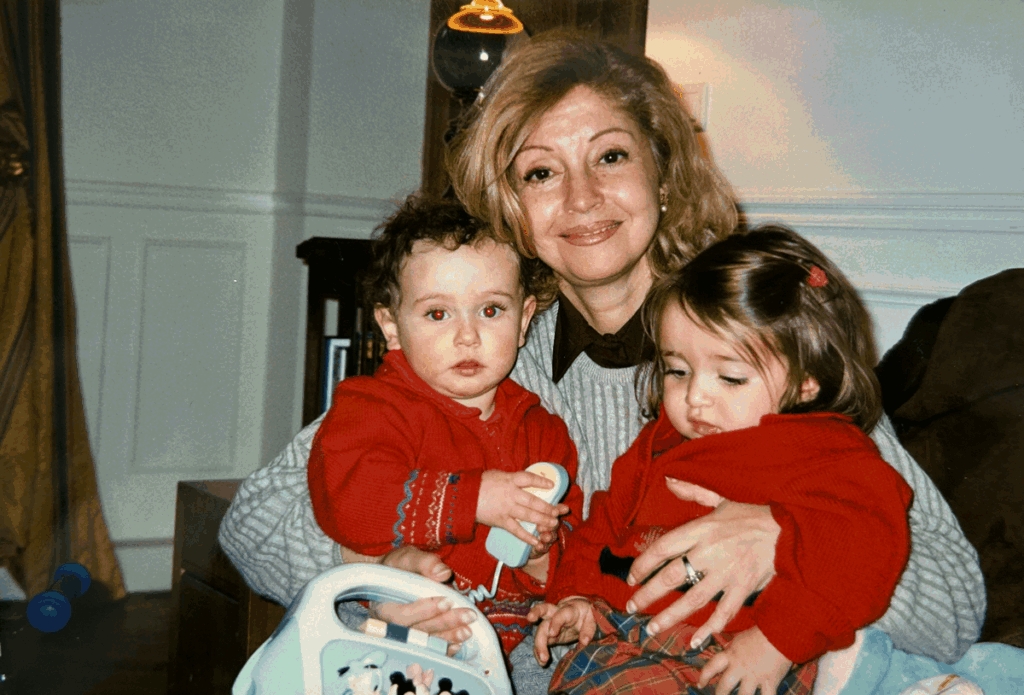

Pour mes parents, vivre en France a été beaucoup plus difficile. Quand on est jeune, on s’adapte à tout. On dort n’importe où, on mange n’importe quoi, ça n’a pas grande importance. Mais pour les personnes âgées, il fallait tout réapprendre, retrouver un métier. C’était trop tard pour eux. Ils se sont installés à La Courneuve pendant une dizaine d’années, jusqu’à ce que les violences s’y intensifient, en particulier à l’encontre des Juifs. La situation était devenue insupportable. J’ai alors acheté un appartement pour eux, rue de Rome, pour qu’ils puissent vivre dans un environnement plus sûr. Ma mère était tellement fière : ça a été le plus beau jour de ma vie.

Vous savez, depuis l’Algérie, on imaginait la France comme le pays de Cocagne, un pays merveilleux. On ne réalisait pas qu’il y aurait des difficultés, on pensait qu’ici tout serait parfait. Ce qui m’a le plus frappée, c’était le froid. Et puis, de ne rien avoir, de ne porter que des vêtements de seconde main.

Quels sont vos liens avec l’Algérie aujourd’hui ? Avez-vous pu y retourner ?

Je suis retournée en Algérie une seule fois, au décès de mon père en 1980. Tout m’a semblé changé, petit et sale. Ça n’était pas l’Algérie que j’avais connue. Ça me ferait très plaisir d’y retourner, si c’était possible de revoir encore cette ville, les endroits où j’allais, la plage. Aujourd’hui, malheureusement, les Juifs ne sont plus les bienvenus, et puis, à mon âge, ça me parait compliqué. Je suis un groupe Facebook appelé “Mostaganem” que je consulte tous les jours. On y partage des photos et des nouvelles. J’aime voir la mer et la plage, cela me procure beaucoup de plaisir. Peut‐être parce que je suis maintenant à la fin de ma vie et que je cherche à retrouver mes racines…

Propos recueillis par Shaya Baldassari

* Techniquement, en tant que Juive d’Algérie, Mme Sabbah n’était pas exactement une pied‐noir. Toutefois, et puisqu’elle s’identifie à ce terme, nous avons choisi de le conserver dans cet entretien. « Les pieds‐noirs sont les descendants de tous les Européens – majoritairement français – qui, à partir de 1830, se sont installés en Algérie pour en faire une colonie de peuplement. Les Juifs, eux, sont présents dans le pays dès le IIe ou IIIe siècle, donc bien avant les Français, et les Turcs. Leur histoire n’est pas celle des pieds‐noirs » (Hubert Hannoun, « La déchirure historique des Juifs d’Algérie », Le quotidien d'Oran, 24 juin 2004, via Wikipedia)

Dates à retenir

- 1er novembre 1954 : Début de la guerre d’indépendance avec le lancement d’attentats par le FLN.

- 1957 : La bataille d’Alger entre le FLN et l’armée française.

- 1960 : Référendum pour l’autodétermination de l’Algérie, approuvé par la majorité des Français métropolitains.

- 1961 : L’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) intensifie les attentats pour empêcher l’indépendance.

- 18 mars 1962 : Signature des accords d’Évian, mettant fin à la guerre et ouvrant la voie à l’indépendance.

- 5 juillet 1962 : Proclamation de l’indépendance de l’Algérie.

- 1962-1964 : Massacres des harkis et rejet des Algériens ayant soutenu la France.

- 1962-1963 : Exode massif des pieds‐noirs vers la France après l’indépendance.