Comment s’est déroulée votre jeunesse au Maroc, en tant que Juif ?

Je suis né en 1947 à Fès, dans ce qu’on appelait la Ville Nouvelle, le quartier européen construit par les Français. Mes parents, eux, avaient vécu pendant des décennies au Mellah, le quartier juif. Il faut savoir qu’avant l’arrivée des Français, les Juifs étaient vraiment confinés dans ces quartiers ; les portes du Mellah étaient même fermées la nuit, on ne pouvait vivre qu’à l’intérieur.

À la maison, mes parents parlaient arabe entre eux, mais avec nous, les enfants, c’était le français. Concernant l’école, j’ai d’abord été dans une crèche qui était juste en face de chez moi, sans doute tenue par des Français, puis dans une école française jusqu’à mes 7 ans environ. Ensuite, je suis passé à l’école juive de l’Alliance Israélite Universelle. Après, au lycée, il n’y avait pas de lycée juif, donc je suis allé dans un lycée musulman, mais les études se faisaient en français. On avait quelques cours d’arabe. Le fait d’être juif n’a jamais été une question pour mes camarades.

Ce qui est important pour moi, c’est que j’ai toujours, par mon éducation, fréquenté les trois communautés : bien sûr la juive, mais j’avais aussi des amis catholiques et quelques amis musulmans. J’étais curieux de tout ; j’allais dans les mosquées, les églises et les synagogues. Ce mélange, ce parcours, a vraiment forgé ma compréhension des questions d’identité.

Pourriez-vous nous éclairer sur vos origines familiales ?

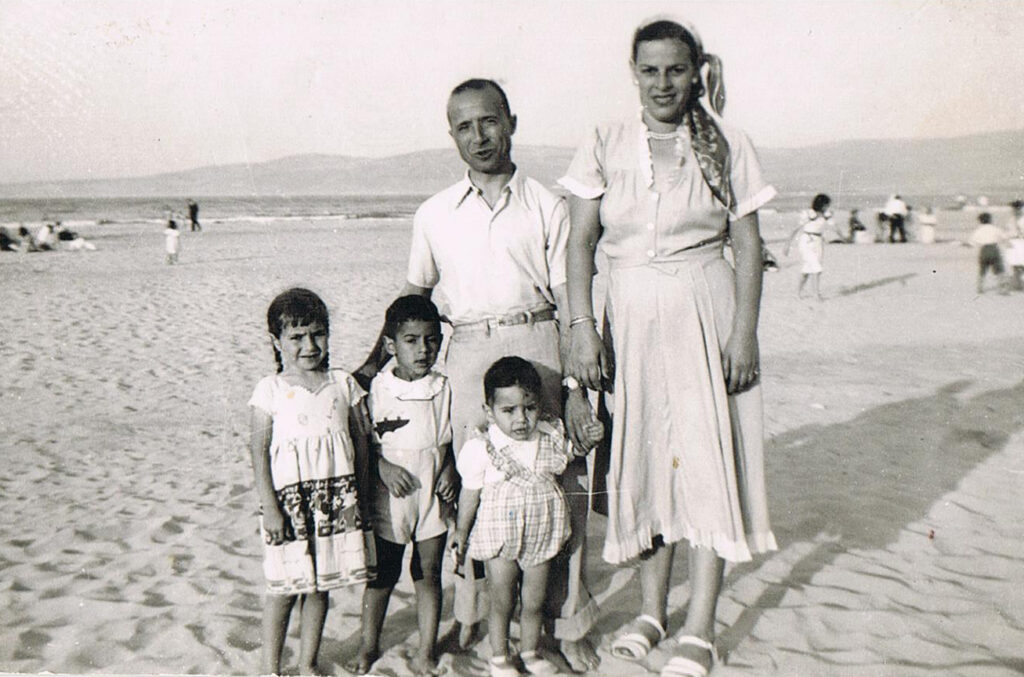

Mes parents sont tous les deux nés à Fès mais nos racines familiales viendraient de la région du Tafilalet, dans le sud‐est marocain. Là‐bas, il y avait des communautés juives qui étaient installées depuis la nuit des temps.

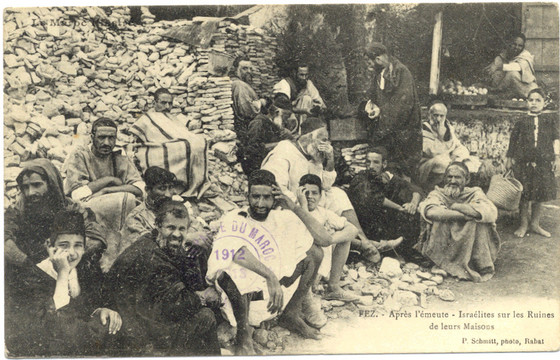

L’histoire de ma famille est aussi marquée par des événements plus douloureux. En 1912, quand mon père n’avait pas encore un an, un pogrom a éclaté dans le Mellah de Fès. Cette émeute était une réaction au traité qui établissait le protectorat français sur le Maroc. Des paysans et même des militaires marocains sont descendus des montagnes, attaquant le Mellah, saccageant, volant et sans doute violant aussi. Le bilan a été très lourd avec 42 morts dans la communauté juive.

Il y a même failli avoir une 43e victime : mon père. Le Mellah était accolé au Palais royal, qui était censé protéger les Juifs en cas de danger. Effectivement, lors de cette bousculade effroyable, beaucoup de Juifs ont pu se réfugier dans le jardin du palais. C’est là que ma grand‐mère paternelle, déjà âgée, a malheureusement dû lâcher mon père, alors bébé. Il est tombé et aurait probablement été piétiné si un homme ne l’avait pas ramassé. Les choses ont fini par se calmer, mais cet événement, appelé « Le Tritel », a laissé un traumatisme profond dans la communauté juive.

Avez-vous personnellement été confronté à l'antisémitisme au Maroc ? Quelle était la situation générale pour la communauté juive ?

À titre personnel, je dois dire que je n’ai jamais eu de réflexions antisémites directes ni de conflits. Cela vient sans doute du fait que j’ai toujours eu l’habitude de me mêler à tous les milieux dès mon enfance.

Pourtant, il y a eu des périodes d’incertitude, avec des événements qui ont pu influencer les décisions de départ de beaucoup de Juifs. Quand les tensions montaient dans le pays, nos familles nous demandaient d’être plus prudents. Et effectivement, malgré cette prudence, il y a eu des incidents. Je me souviens d’une situation marquante dans les années soixante. Une jeune fille de mon immeuble a eu de sérieux ennuis : alors qu’elle se baladait sur le boulevard de Fès, un homme lui a mis la main aux fesses. Elle s’est retournée et l’a giflé. Cet homme, qui s’est avéré être un policier, a alors sorti sa carte et a crié : « Une Juive qui frappe un policier ! ». Une véritable affaire a été montée et cette jeune fille est restée incarcérée pendant plusieurs semaines. Ce genre d’incident témoignait de tensions sous‐jacentes.

Mais il faut bien reconnaître que les Juifs au Maroc étaient quand même assez protégés par le pouvoir en place. La preuve en est qu’aujourd’hui encore, le Maroc est le seul pays arabe à avoir inscrit dans sa constitution que l’identité hébraïque fait partie intégrante de la marocanité. Et puis, la pratique religieuse juive n’était pas du tout cachée ou empêchée. Mon père, par exemple, était pratiquant ; il allait régulièrement à la synagogue et connaissait les textes sacrés par cœur. Quand les gens allaient dans les synagogues, ils chantaient à haute voix. Ce n’était pas une pratique discrète ou secrète.

Pourriez-vous nous raconter les circonstances de votre départ du Maroc ?

J’ai quitté le Maroc en 1965, à 17 ans. C’était une décision difficile mais je ressentais un besoin profond de découvrir le monde. J’ai d’abord vécu au Danemark puis en Suède, où je me trouvais d’ailleurs en juin 1967 lors du déclenchement de la guerre des Six Jours.

Peu après, je suis retourné au Maroc. C’est à ce moment que j’ai eu la possibilité de faire l’alyah, l’émigration vers Israël. Cette idée, impensable avant la guerre des Six Jours où Israël était rarement mentionné au Maroc, est devenue de plus en plus concrète. Après le conflit, l’image d’un Juif capable de s’affirmer était née et cela m’attirait beaucoup. Ma sœur avait déjà émigré en Israël et ce mouvement de départ était généralisé, ce qui rendait l’idée plus crédible. Ce voyage représentait pour moi une véritable ouverture : j’avais toujours vu les Juifs faire profil bas, ne jamais hausser le ton pour éviter les ennuis. Et là, les choses changeaient.

Dès mon retour au Maroc, j’avais d’ailleurs constaté que de nombreux Juifs commençaient à quitter le pays. Les temps s’assombrissaient. À cette époque, le roi Hassan II « serrait la vis » et voyait le danger partout. Il arrivait que l’on prenne un Juif ici ou là pour le jeter en prison, histoire de donner l’exemple.

Ma mère se souvenait des premières vagues d’émigration vers Israël, où beaucoup étaient revenus découragés par les conditions de vie difficiles d’un pays naissant. Les Ashkénazes, rescapés de la Shoah et travaillant sans relâche, comprenaient mal les plaintes des Marocains qui, après avoir idéalisé la Terre Sainte, se retrouvaient dans des cabanes au milieu du désert. Mais ces avertissements ne m’ont pas dissuadé. En décembre 1967, six mois après la guerre des Six Jours, j’ai accosté en Israël. J’ai tout de suite senti que les Israéliens étaient « gonflés à bloc », emplis d’une force nouvelle après leur victoire. J’ai été vivre au kibboutz Palmahim, près de Tel Aviv. J’ai également effectué trois ans de service militaire. Cette période a été très formatrice. En 1972, j’ai choisi de quitter Israël alors même que mes parents venaient tout juste de s’y installer à leur tour.

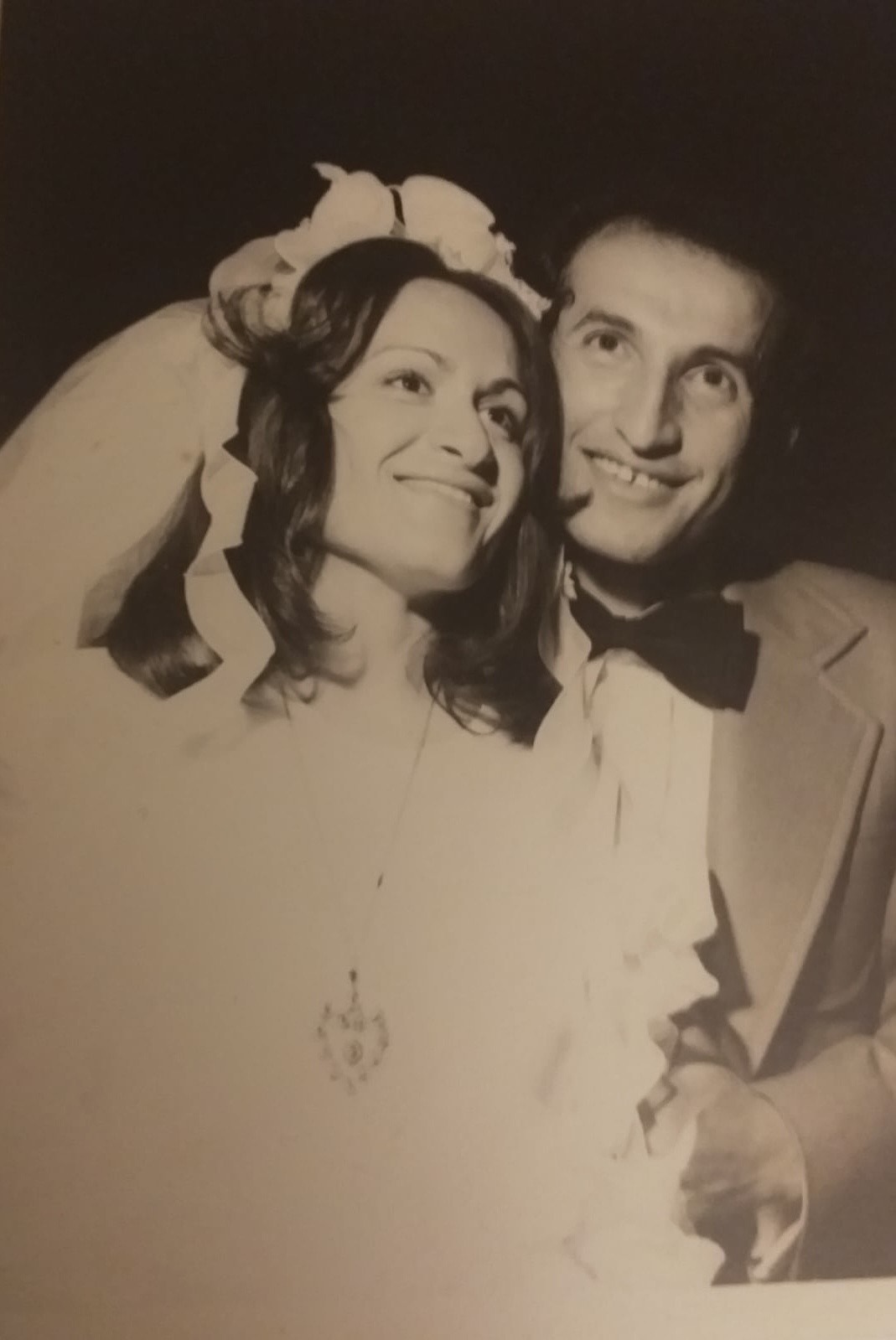

Je suis finalement parti en Belgique où j’ai entrepris des études de psychologie puis de psychanalyse. Cela a été une révélation pour moi. J’ai compris que mon identité n’était pas fixe, mais en constante évolution. Je me considère à la fois marocain, juif, européen. Mon approche a toujours été de bouger, de passer d’un monde à l’autre pour ne jamais m’enfermer. Je n’ai jamais eu de difficultés d’intégration car j’ai cette capacité à me mêler aux différentes cultures et à m’adapter aux différences.

Quels liens entretenez-vous aujourd'hui avec le Maroc ?

Mes liens avec le Maroc sont très forts et n’ont cessé de se renforcer au fil du temps. D’ailleurs, en 2007, le roi Mohammed VI a créé un Conseil Consultatif des Marocains à l’Étranger, dont j’ai l’honneur de faire partie.

Mon implication ne s’arrête pas là. Je suis également très engagé dans un grand projet à Fès, en collaboration avec la mairie. J’y organise régulièrement des expositions dans d’anciens lieux réhabilités, qui datent du XVe au XIXe siècle. On m’a confié six espaces où je propose des expositions autour du Maroc. En parallèle, nous travaillons à la réhabilitation d’une ancienne école juive à Fès, qui va être transformée en centre de recherche sur le judaïsme marocain. L’idée est de collecter et de numériser tout ce qui a été produit par cette culture (écrits, musiques, poésies) pour créer une base de données unique, en partenariat avec l’Alliance Israélite et la Bibliothèque nationale d’Israël. Je pilote ce projet qui inclut aussi la réhabilitation de trois synagogues, dont deux sont d’ailleurs reconnues au patrimoine de l’UNESCO.

À Bruxelles, je suis aussi impliqué dans le Centre de la Culture Judéo‐Marocaine. C’est une collection très riche, à la fois physique et numérisée, de milliers de documents, objets, manuscrits, photographies et livres. L’objectif est d’aider les personnes de la diaspora, dispersées partout dans le monde, à retrouver des informations sur leurs origines. Pour moi, la mémoire est vraiment essentielle ; sans mémoire, on n’est rien. Le Maroc est un pays unique, où les cultures juive et musulmane ont coexisté pendant des siècles.

Cette connexion avec le Maroc s’est aussi renforcée par la question de la langue. Plus jeune, je n’articulais jamais un mot d’arabe, même avec mes amis musulmans du lycée. C’est seulement à l’âge de quarante ans, en travaillant avec des ouvriers marocains, que je me suis entendu pour la première fois parler véritablement cette langue, qui était vivante dans mon esprit mais que je n’avais jamais vraiment pratiquée. J’ai ressenti que ces origines retrouvées m’aspiraient et me rattrapaient.

Propos recueillis par Paloma Auzéau

Dates à retenir

7-8 juin 1948 : émeutes d’Oujda et de Jerada, entraînant la mort de 42 Juifs.

1948-1956 : plus de 70.000 Juifs quittent le Maroc pour émigrer en Israël.

1961 : le Général Oufkir, ministre de l’Intérieur, signe le premier passeport collectif, permettant aux Juifs marocains d’émigrer librement.

1967 : après la guerre des Six Jours, il ne reste que 50.000 Juifs au Maroc.

2007 : création du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, une institution dédiée au renforcement des liens entre le Maroc et sa diaspora, notamment la communauté juive.