Comment l'héritage marrane de l'artiste peut-il se retrouver dans cette œuvre, dans votre regard ?

Avant même une réflexion, le mot « marrane » fait immédiatement naître en moi des scènes, des images. Je vois des ombres projetées sur un mur blanc par la lumière vacillante des bougies de Shabbat allumées en douce, j’entends des chuchotements, je distingue des gestes furtifs, des battements de cils, des gestes codés. Le marranisme m’évoque une transmission en contrebande, avec autant d’obstination que de mystère.

La contemplation de l’œuvre de Pascal Monteil fait surgir une nouvelle image et entraîne une réflexion à sa suite : C’est dans la doublure de l’identité apparente que le marranisme s’est transmis, cousu de telle manière à ce qu’il ne soit pas apparent, et Pascal Monteil se saisit de ces fils pour montrer au grand jour, à l’endroit, des scènes qui se déploie sur la toile tel le texte biblique tracé sur les rouleaux de la Torah.

Comment parler de la Shoah ? C'est une question que les artistes se posent depuis 30 ans, dit Pascal Monteil. Lui a choisi de lire. Il a lu Aharon Appelfeld, il a pu y avoir accès grâce à vos traductions. De sa broderie, peut-on parler d'une interprétation / d'un dialogue avec la littérature d'Aharon Appelfeld ?

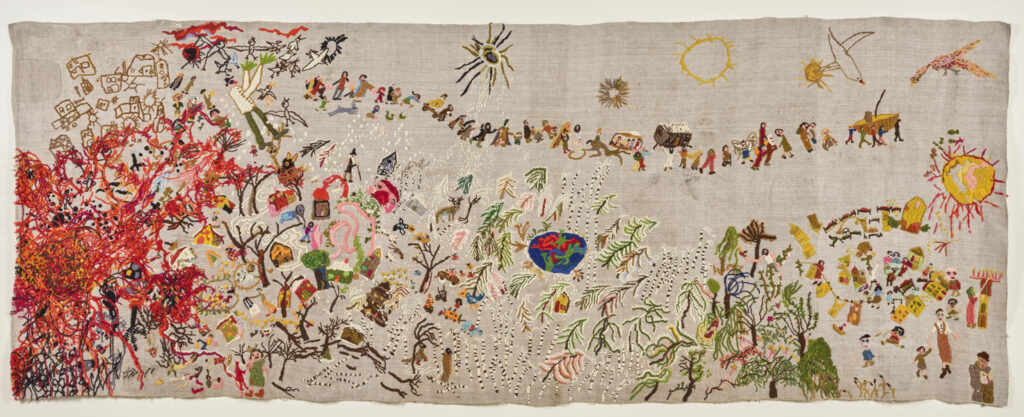

Aharon Appelfeld considérait qu’il est impossible de parler de la Shoah. Il n’entendait pas proclamer par là un interdit, mais pointait une réelle incapacité : comment « parler » de l’assassinat de six millions d’êtres humains, et la persécution de millions d’autres ? Comment rendre compte du déchaînement du Mal à une telle échelle ? Aucun cerveau humain, aucune âme, n’est capable de contenir en elle tant d’histoires brisées, et a fortiori de les relater. C’est pour cela qu’Aharon Appelfeld tenait à distinguer un visage, un nom, pour les soustraire à l’anonymat de l’extermination massive. Il disait qu’il fallait en quelque sorte « émietter » la Shoah, afin de retrouver chaque individu derrière ce mot. La broderie de Pascal Monteil traduit d’une certaine manière ce mouvement, en offrant tout d’abord dans son côté gauche une représentation apocalyptique du ghetto de Kaunas où les fils emmêlés (et en quelque sorte enflammés) ne permettent pas de distinguer de vie, et c’est dans le déroulement des motifs suivants, tantôt reliés, tantôt isolés, que des détails émergent, notamment une synagogue ukrainienne dont la maquette se trouve au MAHJ, et qui semble être l’incarnation de la synagogue en bois du grand‐père évoquée au début d’Histoire d’une vie.

Pascal Monteil affirme que, dans le roman Mon père et ma mère d'Aharon Appelfeld, l'auteur recrée l’enfance heureuse à laquelle il a été arraché. Comment recoudre l'enfance déchirée ?

On ne peut recoudre une enfance déchirée. La grammaire biblique, pour désigner les temps de conjugaison, n’use pas des termes « passé » et « futur », mais d’« accompli » et d’« inaccompli ». Ce qui a été accompli, et dans le cas d’Aharon Appelfeld saccagé (l’arrachement à la maison, la famille, la protection, l’amour, la langue maternelle), ne peut être rendu. En revanche, le geste d’écriture d’Aharon Appelfeld tendait à trouver en lui l’endroit vivant de la réminiscence. Dans Mon père et ma mère, qui comme tous ses livres est un roman, et surtout pas un témoignage, il a cherché à faire surgir des visions d’avant-guerre intactes, pas nécessairement fidèles à la réalité, mais à l’empreinte de cette réalité. Il me semble que la démarche de Pascal Monteil a consisté à offrir à son tour d’autres visions, à les sauver du chaos en les brodant sur la toile, dans une représentation naïve née d’un regard d’enfant, celui auquel tout artiste doit rester fidèle pour créer, selon les mots d’Aharon Appelfeld.

Lire aussi : Pascal Monteil : broder l’histoire d’un Juste sur la toile d’une Juste