Quelle est la genèse de cette œuvre, "Quand tout ailleurs si bien s’effondre", qui vous a été commandée par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme ?

En 2022, au cours d’un déjeuner avec l’équipe du mahJ et ma galeriste [1], on m’apprend que je suis lauréat du Prix Maratier [2] – un prix qui implique la commande d’une œuvre par le musée. Je réfléchis alors au contexte de ce prix, à Claire Maratier, à son père, le peintre Michel Kikoïne qui avait installé son atelier à La Ruche dans le XVe arrondissement de Paris – ce lieu magnifique créé en 1902 pour aider de jeunes artistes sans ressources et où sont passés notamment Modigliani, Chagall, Fernand Léger et tant d’autres. Claire Maratier est née à la Ruche en 1915 et elle a raconté plus tard son périple en train, en pleine guerre entre la France et la Roumanie. Ces histoires d’exils, de train, de sauvetage, tout ça me fait penser à l’histoire du vice‐consul du Japon à Kaunas en Lituanie, Chiune Sugihara, qui, à l’été 1940, a sauvé des milliers de Juifs en leur fournissant des visas contre les instructions qu’il avait reçues de sa hiérarchie. En plus de rédiger des milliers de visas, Sugihara négocia avec les autorités soviétiques le passage de ces réfugiés à travers leur territoire via le Transsibérien pour faire escale au Japon et finalement rejoindre Shanghai.

Ce sujet m’a permis de faire la jonction entre des mondes et des histoires qui m’habitent : le Japon, la Chine, l’histoire de la Shoah et l’histoire des Justes.

Vous avez alors commencé à broder cette immense fresque sur une toile dont j’aimerais que vous nous parliez…

Au moment où je décide de ce sujet, où je commence à relire les témoignages des Justes et le livre écrit par l’épouse de Sugihara [3], ma belle‐mère m’appelle pour me dire que sa cousine a retrouvé une grande pièce de tissu dans la maison de sa grand‐mère à Laguiole – une immense pièce de chanvre abîmée, rapiécée, souillée et fatigué. Or cette grand‐mère, Clémence Doly, est aussi une Juste parmi les Nations. Alors qu’elle est cafetière dans un quartier populaire de Courbevoie, elle se lie d’amitié avec des voisins juifs roumains, les Parker. En 1941, Clémence emmène les deux plus jeunes garçons se cacher dans sa famille en Aveyron (en zone libre), les faisant passer pour ses propres enfants pour franchir la ligne de démarcation. À l’automne 1943, la police arrête Madame Parker et ses deux petits jumeaux nés en avril de la même année, et les interne à l’hôpital Rothschild en instance de déportation. Le lendemain, Clémence organise, avec la complicité d’un policier de sa connaissance, l’évasion de la mère et des deux bébés, puis leur fournit des faux papiers et une cachette à la campagne. Ce qui m’a plu immédiatement, c’est l’idée de pouvoir broder l’histoire d’un Juste sur la toile d’une Juste.

Les représentations sont très enfantines, pourquoi ?

Alors que je viens de récupérer la grande toile de chanvre, mes parents retrouvent un carton avec tous les dessins que j’ai faits entre l’âge de 5 ans et 7 ans. Tous les jours, je faisais des dessins, puis je demandais à ma mère d’écrire, de sa plus belle écriture, ce que j’avais dessiné – et qui était assez mystérieux et sombre pour un enfant : beaucoup de neige, d’accidents, de feux mais aussi des chiens, des maisons, etc.

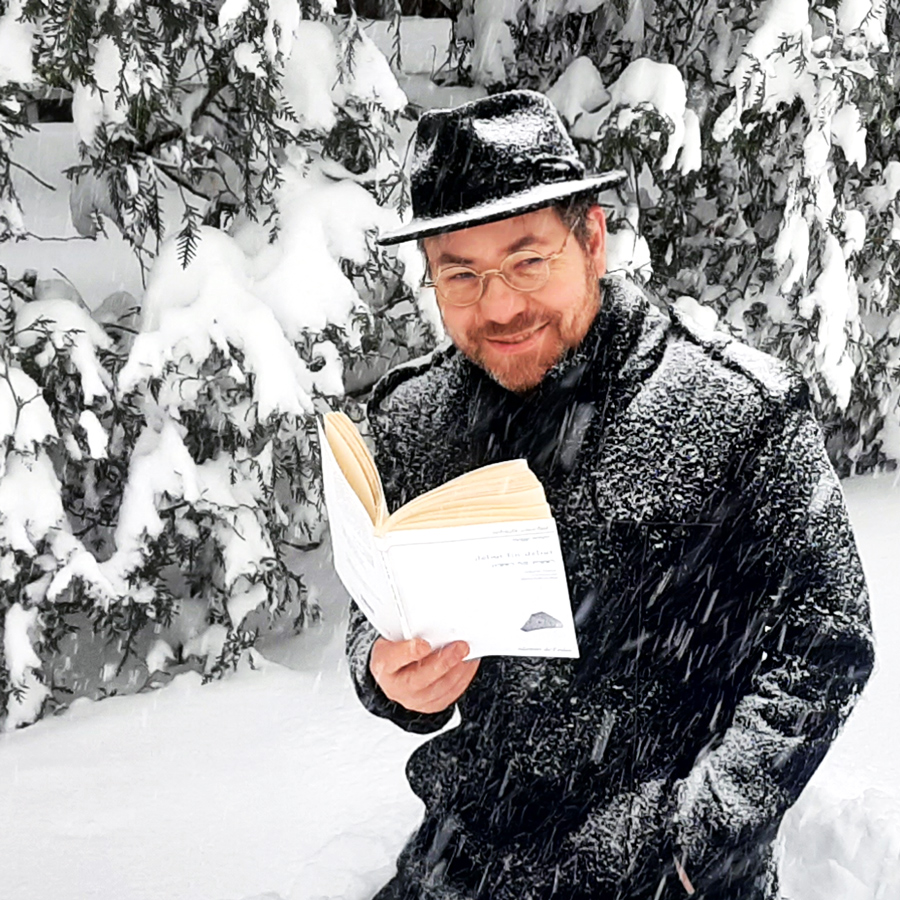

Or je ne voulais pas représenter sur ma toile ces personnages liés à l’histoire de la Shoah de façon réaliste. À cette période, je lis beaucoup de littérature yiddish et je suis très marqué par Aharon Appelfeld, en particulier son livre Mon père et ma mère où il raconte le dernier été avant la catastrophe en reconstituant une enfance qui lui a été arrachée – on retrouve par exemple en bas à droite un personnage musclé un peu caché par un arbre, qui évoque pour moi le maître‐nageur de ce récit. J’ai donc voulu prendre mon point de vue d’enfant et j’ai décomposé tous ces dessins pour ensuite les reproduire sur ma toile. Par exemple, la mare au milieu, qui correspond au lac Baïkal sur la carte, vient d’un dessin pour lequel j’avais dicté à ma mère : « C’est moi qui me transforme en grenouille pour fuir mes ennemis ». Donc, à quelques rares exceptions près, tout le vocabulaire des dessins qui apparaissent sur cette toile vient de mes dessins faits entre 5 et 7 ans. Les exceptions, ce sont une petite synagogue en bois, le rabbin avec le Séfer Torah dans la forêt, l’autre rabbin qui allume un candélabre, le personnage tout en bas à droite qui « sort » de la toile [4], et la dame avec l’enfant. Cette dame vient d’une coupure de journaux qui parlait d’un train attaqué par la Résistance et dont les prisonniers ont été libérés.

La tapisserie représente une procession de gauche à droite, d’ouest en est, qui part d’un village en feu tout à gauche, parcourt ce long chemin dans la partie supérieure sous divers soleils, et aboutit à Shanghai en bas à droite. Racontez-nous ce parcours…

C’est un travail de broderie de plus d’un an, où j’ai commencé par broder le shtetl en bas à droite puis, pardessus, le feu. C’était important pour moi de broder d’abord ce shtetl (les jardins, les arbres, les enfants, les maisons) qui allait disparaître sous les flammes. Puis j’ai brodé de façon chronologique : au‐dessus du shtetl, la ville de Kaunas et, en déroulant vers la droite, le vice‐consul qui lâche des oiseaux, et la ligne de figures qui se donnent la main et reprennent le parcours du Transsibérien de Moscou à Vladivostok, en même temps que les bouleaux au‐dessous [Birkenau et son nom polonais Brzezinka signifient « bosquet de bouleaux »].

Tout le long de cette ligne, il y a ces soleils qui changent et correspondent chaque fois au regard des ceux qui font ce cheminement : des soleils noirs, des soleils froids qui neigent, des soleils timides, des soleils éclatants, un gros soleil jaune qui représente pour moi le Japon… Tout au bout de la ligne, il y a ces hommes qui portent un bateau ; c’est Vladivostok d’où ces réfugiés prirent le bateau pour le Japon puis la Chine. Le cercle plutôt jaune avec les lits, cette ronde d’enfants, c’est Shanghai – je me suis inspiré du quartier juif de la ville, que je connais bien, où la communauté juive a été importante. Dans ce lieu de refuge, on retrouve des couleurs, c’est la vie qui revient.

Une chose m’intrigue encore. Vous êtes d’ascendance marrane [5], c’est-à-dire de Juifs qui ont dû cacher et parfois oublier leur judéité, tout en continuant toujours à en porter la trace. Et, dans votre toile, c’est tout à l’Est, là où reviennent la couleur et la vie, que revient le judaïsme, avec ces figures rabbiniques…

Si on le rapporte au marranisme, c’est effectivement l’endroit où le judaïsme revient à la lumière. Mais je me rappelle avoir hésité à broder ces figures. Cela fait écho à un voyage que j’ai fait en Estonie à cette période. Comme à chaque fois que je voyage, je vais chercher les traces des Juifs [6]. Or à Tallin, dans l’ancien quartier juif, il n’y a plus rien. Mais il y a une synagogue qui a été reconstruite à l’extérieur de la ville, presque dans la forêt. C’est un périple pour y arriver mais j’ai fini par m’asseoir dans cette synagogue très lumineuse. J’étais en pleins doutes sur mon travail, découragé. Et dans ce lieu, dans cette lumière, dans cette synagogue où aucun pieu ne vient prier, j’ai eu comme une révélation qu’il fallait continuer à « parler d’eux ».

Lire aussi : Valérie Zenatti : "On ne peut recoudre une enfance déchirée"

Propos recueillis par Antoine Strobel-Dahan

[1] Les œuvres de Pascal Monteil sont représentées par la galerie Regala, Arles.

[2] Le prix Maratier est remis tous les deux ans par la Fondation Pro mahJ, fondée en 2003 à l’initiative de Claire Maratier, fille du peintre Michel Kikoïne (1892−1968). Claire Maratier avait créé le prix Maratier, décerné tous les deux ans, en souvenir de son mari. Paula Aisemberg fait partie des jurés extérieurs du prix et a proposé Pascal Monteil comme lauréat en 2022.

[3] Yukiko Sugihara, Visas pour 6000 vies, Éd. Philippe Picquier, 1995

[4] Nous devons à l’honnêteté de révéler que ce personnage en bas à droite, qui « sort » de la toile, n’est autre, selon l’artiste, que son interlocuteur dans cet entretien, le rédacteur en chef de Tenoua. Interrogé sur le pourquoi de cette présence, Pascal Monteil explique que nous l’avons "relié au judaïsme de façon souple, rieuse, amicale…, tout en étant aussi l’ami qui a changé de continent et, peut-être, ouvre des possibles en sortant de la toile".

[5] Voir à ce propos « Héroïque et entravée - Médée de Pascal Monteil », Antoine Strobel‐Dahan, Tenoua #168, été 2017

[6] Voir à ce propos « La femme au léopard, les Baghdadis de Calcutta – Portfolio du bout du monde », Pascal Monteil et Antoine Strobel‐Dahan, Tenoua #152, été‐automne 2013.