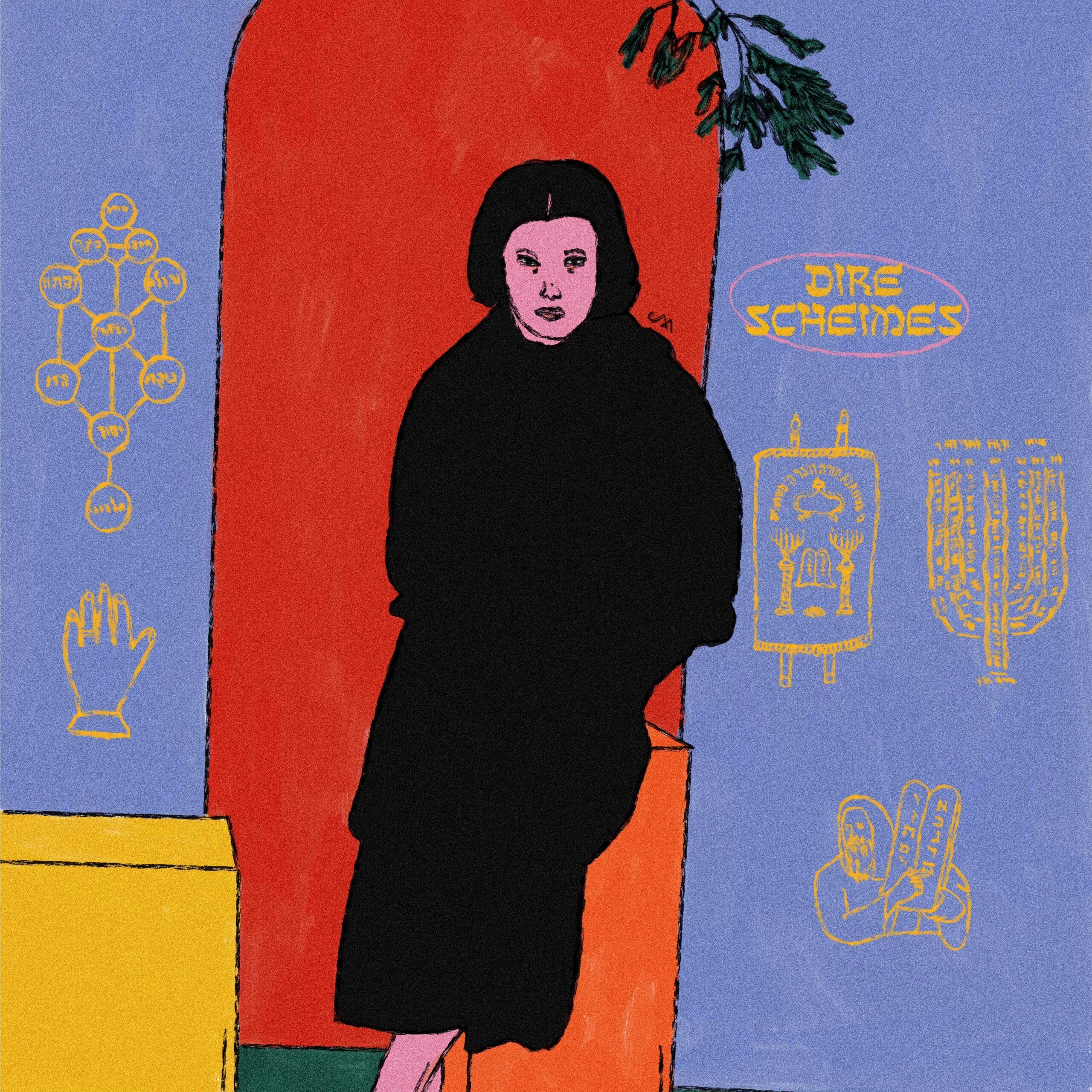

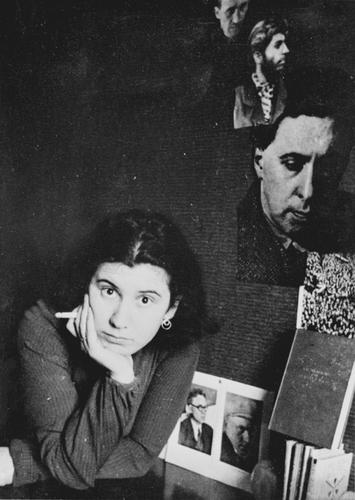

Etty Hillesum est une jeune femme qui a manqué de temps. En 1941, Etty a 27 ans, elle rêve d’écrire un roman ou de la poésie, mais ses troubles dépressifs la laissent souvent découragée. Tout change un matin de février 1941 quand elle rencontre Julius Spier, un psychologue adepte de la chirologie (l’interprétation des lignes de la main), avec qui elle entame une thérapie. Sur ses conseils, elle se lance dans une longue démarche introspective en écrivant la première page de son journal intime. Deux ans plus tard, en 1943, Etty est déportée à Auschwitz où elle est assassinée à 29 ans. Elle laisse derrière elle ce Journal1, témoignage singulier d’une jeune femme juive qui, dans ces heures sombres de l’Histoire, trouve le courage d’affirmer que la vie est bonne, pleine de sens et mérite d’être vécue.

Qui était Etty Hillesum, cette jeune Néerlandaise dont la parole résonne avec une intensité si actuelle ? Comment comprendre la sagesse de ses réflexions sur la guerre, elle qui en fut victime ?

Etty Hillesum, l’enfant d’une âme occidentale et d’une âme slave

Esther « Etty » Hillesum naît le 15 janvier 1914 dans une famille juive néerlandaise. De son père, elle hérite d’une culture humaniste et d’une soif insatiable de lecture. Louis, de son vrai prénom Levie, était né au cœur du quartier juif d’Amsterdam. Très bon élève, il avait obtenu, avec la plus haute distinction, son diplôme de professeur de religion du séminaire israélite néerlandais. Mais tombé amoureux des langues anciennes, il renonça au rabbinat pour devenir professeur de lettres classiques. En 1912, il épouse Rebecca « Riva » Bernstein, une jeune professeure de russe, réfugiée des pogroms de l’empire tsariste, arrivée à Amsterdam cinq ans plus tôt. De sa mère, c’est tout naturellement qu’Etty reçoit l’amour de la langue russe, cette « langue maternelle de ma mère », comme elle la nommait affectueusement. Avec son accent et ses tenues folkloriques, Riva restait, aux yeux de beaucoup, une femme au tempérament passionné et excentrique, typique des « âmes slaves », comme Etty aimait la décrire. De son éducation juive, on peut noter quelques cours d’hébreu suivis au lycée et aux réunions des jeunesses sionistes de son quartier. C’est dans cette famille érudite, cultivée mais peu pratiquante, que grandit Etty, aux côtés de ses deux frères.

Selon sa biographe Judith Koelemeijer2, Etty parlait rarement de ses origines juives. Dans une interview vidéo3, son amie Johanna Smelik raconte la seule fois où Etty avait fait référence à la religion juive : c’était un jour où elle l’invitait à presser un peu le pas. "Allons, Etty, tu marches toujours comme un escargot » lui reprochait son amie. Ce à quoi Etty avait répondu : "Oui ma belle, mais tes ancêtres n’ont pas été obligés de crapahuter comme les miens pendant quarante ans dans le désert ». Etty Hillesum a toujours eu conscience d’être une femme juive dans un monde qui allait lui devenir de plus en plus hostile. Et c’est toujours avec beaucoup d’humour qu’elle qualifie sa propre judéité de "circulation sanguine élue ».

Rencontre avec les milieux intellectuels de gauche d’Amsterdam

Après le lycée, Etty quitte le domicile familial et s’installe à Amsterdam pour étudier le droit. Elle y fréquente les cercles intellectuels de gauche sans pour autant adhérer à un parti car elle se méfie des discours dogmatiques. Dans les pages de son journal, elle se livre sans détour sur son rejet des idéologies, même celles qu’elle a d’abord partagées. Lors d’une discussion avec Julius Spier, son thérapeute et maître à penser, elle revient sur ce décalage entre ses instincts de survie en tant que Juive menacée et ses convictions rationnelles d’humaniste : "Quand je sentais en moi ces épuisants tiraillements entre la haine et mes autres sentiments, je croyais à une lutte entre mes instincts vitaux de Juive menacée de destruction, et mes idées acquises, rationnelles, de socialiste, qui m’avaient appris à ne pas considérer un peuple en bloc, mais à y voir une majorité foncièrement bonne égarée par une minorité mauvaise. [...] Donc : instinct vital contre forme de pensée rationnelle acquise. Mais le conflit est plus profond. Par la petite porte, le socialisme réussit tout de même à réintroduire de la haine, la haine de tout ce qui n’est pas socialiste."

C’est un véritable combat intérieur que mène Etty Hillesum en plein cœur de la guerre. Alors que les mesures antisémites se multiplient, elle se bat contre ses propres pulsions de vengeance, auxquelles parfois elle ne peut s’empêcher de céder face à son amie allemande avec qui elle habite :

"Pourtant, cela ne va pas sans les conflits intérieurs, sans beaucoup de chagrin, de blessures morales réciproques, d’énervement et de remords, etc. Si la lecture du journal ou une nouvelle apprise au-dehors me remplissent de haine, il m’arrive de lâcher d’un coup des bordées d’injures à l'adresse des Allemands. Et je sais que je le fais exprès pour blesser Käthe, pour déverser ma haine sur quelqu’un, fût-ce cette innocente dont je connais l’amour qu’elle porte à sa patrie, amour parfaitement naturel et admissible, mais dont je ne puis supporter qu’elle n’éprouve pas en même temps que moi la même haine – au fond je cherche à communier dans la haine avec tous mes semblables. Pourtant je sais fort bien qu’elle réprouve autant que moi “l’esprit nouveau’ et souffre autant que moi des excès de son peuple. En profondeur, mais dans ces moments-là je ne le supporte pas, les Allemands sont à exterminer, à éradiquer jusqu’au dernier, j’exhale ma haine : “Quelle sale race !” Et en même temps je meurs de honte, je suis profondément malheureuse, je n’arrive pas à retrouver mon calme et j’ai le sentiment d’un énorme gâchis." (15 mars 1941)

Etty a commencé sa thérapie depuis deux semaines, mais elle en voit déjà les bienfaits. Comme Spier le fait pour elle, Etty cherche à analyser en chacun les raisons qui les poussent à agir. Ce travail psychologique, elle l’applique aussi bien à sa famille et ses amis qu’aux SS qui dirigent la ville : « Pour le formuler enfin de de façon très crue, ce qui me fera peut-être mal au stylo : Si un SS me frappait à mort à coups de pied, je lèverais encore les yeux vers son visage et je me demanderais avec un étonnement angoissé, mêlé de curiosité humaine : ‘Grand Dieu, mon gars, que s’est-il donc passé de si épouvantable dans ta vie pour que tu te laisses aller à des choses pareilles ?’ » (15 mars 1941)

Ce jour‐là, Etty conclut par ces mots : « La barbarie nazie éveille en nous une barbarie identique, qui emploierait les mêmes méthodes, si nous avions le pouvoir de faire ce que nous voulons à l’heure qu’il est. Cette barbarie qui est la nôtre, nous devons la rejeter intérieurement, nous n’avons pas le droit de cultiver en nous cette haine, parce que le monde alors ne se dégagerait pas d’un pouce de la boue où il est. […] Mais on peut être très combatif, très ferme dans ses principes sans déborder de haine, et à l’inverse on peut être bourré de cette haine jusqu’à la gueule sans savoir exactement pourquoi." (15 mars 1941)

Sa position n’a rien d’un prêche moralisateur : c’est parce qu’elle se méfie d’abord d’elle-même avant de se méfier des autres, qu’elle se garde bien de juger ceux qui communient dans la haine. Cette exigence personnelle l’amène à chercher en elle ce qu’elle aimerait voir dans le monde. Et très tôt, Etty comprend que toute transformation du monde commence par un changement intérieur : "Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n’ayons d’abord corrigé en nous" (19 février 1942). Mais si Etty s’engage sur un chemin vers elle‐même, cette exploration de soi, ce n’est pas pour s’enfermer dans une introspection stérile. Dans sa soif insatiable d’absolu que ses lectures pourtant nombreuses n’arriveront jamais à combler, Etty cherche à entrer en contact avec la couche la plus profonde d’elle-même. Très vite, elle découvre que ce plus profond en elle est aussi plus haut : "La couche la plus profonde et la plus riche en moi où je me recueille, je l’appelle Dieu » (17 septembre 1942). Ce Dieu intime, vivant au fond du cœur, ne se soumet à aucun dogme, aucune doctrine. C’est un Dieu fragile aussi, qui s’étouffe sous le poids des menaces et des souffrances personnelles. Il faut alors le mettre au jour pour le laisser respirer : "Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois je parviens à l’atteindre. Mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli » (26 août 1941).

Tenir un journal : mise en chemin vers soi, vers Dieu

La famille Hillesum est marquée par une grande fragilité psychologique. Les deux frères d’Etty, Jacob « Jaap » et Michael « Mischa » sont hospitalisés à plusieurs reprises en psychiatrie, ce qui l’affecte beaucoup pendant son enfance. Elle se sait vulnérable et redoute de perdre un jour le contrôle d’elle-même. C’est dans ce contexte qu’elle commence, à 27 ans, une thérapie avec Julius Spier, un psychologue berlinois exilé à Amsterdam qui développe une approche originale mêlant psychanalyse et lecture des mains. C’est lui qui l’encourage à écrire, pour tenter de mettre de l’ordre dans son chaos intérieur. Le 9 mars 1941, elle ouvre son journal par ces mots hésitants : "Grande inhibition : je n’ose pas me livrer, m’épancher librement, et pourtant il le faudra bien, si je veux à la longue faire quelque chose de ma vie ». Pendant deux ans, ce journal devient son espace de vérité. On y découvre une jeune femme tourmentée mais lucide, tiraillée entre ses élans, ses contradictions et ses désirs sexuels : "De même dans les rapports sexuels, l’ultime cri de délivrance reste toujours peureusement enfermé dans ma poitrine. […] Intellectuellement, je suis suffisamment entraînée pour pouvoir tout sonder, tout aborder, tout saisir en formules claires ; on me croit supérieurement informée de bien des problèmes de la vie ; pourtant, là, tout au fond de moi, il y a une pelote agglutinée, quelque chose me retient dans une poigne de fer, et toute ma clarté de pensée ne m’empêche pas d’être bien souvent une pauvre godiche peureuse ».

Toujours avec beaucoup d’humour, Etty se met à nu dans une écriture spontanée, parfois frugale, mais toujours sincère. Etty ne se censure pas, son journal, elle l’écrit pour elle et ne veut pas qu’on la lise. Donc Etty parle de tout. Sauf de la guerre. Amsterdam est occupée par les Allemands depuis dix mois quand Etty commence à écrire. Depuis la fenêtre de sa chambre qui donne sur le Rijksmuseum, elle a certainement vu défiler les troupes allemandes triomphantes. Mais Etty n’en parle pas. Sous sa plume, l’Histoire est passée sous silence pour laisser entendre une autre histoire ; celle d’une jeune femme partie en quête de stabilité intérieure et qui dit découvrir en son centre un Dieu vivant, fragile, enfoui sous "les pierres et les gravats ». C’est de cette découverte, alors qu’elle est menacée et persécutée en tant que femme juive, qu’Etty veut témoigner dans ces écrits. C’est cette foi, si singulière, si libre, qu’elle choisit de transmettre, à l’heure même où son peuple est menacé de disparition.

Mais déportée à Auschwitz deux ans plus tard, elle ne mettra jamais en forme ses écrits, ni ne les retravaillera. Ils ne sont que le témoignage d’une jeune femme juive en quête d’absolu qui, en plein coeur de la Shoah, comprend que pour y accéder, une transformation intérieure s’impose.

Etty Hillesum au Conseil juif d’Amsterdam : comment empêcher les premières déportations ?

En 1941, les Allemands isolent la population juive en coupant délibérément tout contact entre elle et l’administration publique hollandaise. Une structure est alors mise en place : le Conseil juif, chargé d’assurer la gestion administrative de la communauté juive. En réalité, cet "organe-tampon", comme le nomme Etty, ne fait qu’exécuter les ordres nazis et constitue une forme insidieuse de collaboration imposée aux Juifs. En juin 1942, un mois avant les premières déportations, Etty écrit dans son journal : "Aux dernières nouvelles, tous les Juifs de Hollande vont être déportés en Pologne, en transitant par la Drenthe » (29 juin 1942). À ce moment‐là, Etty ignore complètement ce qui se passe dans les camps à l’Est. Elle croit aux camps de travail, où malgré sa faible condition physique, elle espère pouvoir effectuer un travail psychologique sur les autres détenus, comme son chiropsychologue Julius Spier avec elle. Elle ne peut tout simplement pas penser Auschwitz alors qu’en décembre 1942, le nombre de victimes juives s’élevait déjà à 3 millions.

Je n’imposerai pas aux autres mes angoisses et je me garderai de toute rancœur s’ils ne comprennent pas ce qui nous arrive à nous, les Juifs.

Le 11 juillet 1942 elle écrit : "Ici les Juifs se racontent des choses réjouissantes : en Allemagne, les Juifs sont emmurés vivants ou exterminés aux gaz asphyxiants". À ces rumeurs, Etty ne croit pas vraiment. En cet été 1942, elle oscille encore entre l’espoir et la peur. Comme le remarque la biographe Judith Koelemeijer, ce 11 juillet 1942, Etty mentionne les gaz asphyxiants mais se demande aussi si elle ne devrait pas emporter une paire de "confortable sandales » dans le camp de travail afin de les mettre "de temps en temps pour se reposer de ses chaussures plus lourdes ». Quand les déportations commencent en juillet 1942, le Conseil juif croule aussitôt sous les requêtes et supplications des familles qui espèrent obtenir une exemption. Pour y faire face, on embauche en urgence. Il se murmure aussi que les employés du Conseil seraient temporairement épargnés. Etty Hillesum refuse d’en faire partie, elle se méfie de cette bureaucratie où beaucoup de ces "employés privilégiés » ne pensent qu’à sauver leur peau. Elle n’est pas dupe : tôt ou tard, les membres du Conseil juif seront à leur tour déportés. Le dimanche 5 juillet 1942, 350 Juifs entre seize et quarante ans sont convoqués pour le travail obligatoire en Allemagne. Etty comprend très vite qu’elle ne pourra pas échapper à ce "Massenshicksal », le "destin de masse » de son peuple. Quelques jours plus tôt, elle prêtait foi à ce « nous » collectif dont elle s’est sentie et se sentira toujours solidaire : "C’est une certitude que je ressens [...] on veut notre extermination complète. cette certitude nouvelle, je l’accepte. je le sais maintenant. Je n'imposerai pas aux autres mes angoisses et je me garderai de toute rancœur s’ils ne comprennent pas ce qui nous arrive à nous, les Juifs. » (3 juillet 1942)

Le 14 juillet 1942, plus de 700 Juifs sont arrêtés dans la rue pour contrer la résistance du Conseil à livrer les Juifs convoqués par les Allemands. Le même jour, sous la pression de son frère Jaap, et peut‐être aussi pour d’autres motivations qu’elle n’écrit pas, Etty finit par envoyer sa candidature. Le lendemain, le mercredi 15 juillet 1942, elle reçoit une lettre du Conseil juif. L’en-tête claque : "CONVOCATION !" Etty comprend aussitôt : ce n’est pas une réponse à sa demande d’emploi. C’est une convocation pour la déportation. Mais le surlendemain, jeudi 16 juillet, nouveau courrier : cette fois, le Conseil juif l’informe qu’elle est retenue pour un poste. En l’espace de 24 heures, Etty passe de l’annonce de sa déportation à son annulation. Elle écrit dans son journal, encore sous le choc : "Je n’ai même pas eu le temps de prendre conscience que j’avais reçu ma convocation, au bout de quelques heures, elle était déjà annulée. Tout est allé si vite, comment est-ce possible ?"

Son poste au Conseil juif, elle ne le considère pas comme une protection, mais comme un sursis. Elle est affectée au service d’"Assistance aux partants » – un euphémisme pour désigner le département qui traite les demandes désespérées des familles cherchant à éviter la déportation. Un travail absurde, selon elle. Elle s’y sent à l’étroit, exaspérée par ses collègues qu’elle trouve "un peu primaires et vaniteuses". Elle va même jusqu’à prier Dieu de ne pas l’envoyer "dans le même camp que les gens avec qui [elle] travaille quotidiennement". Ce sont ces mêmes collègues qui lui reprochent son manque d’esprit d’équipe. Etty n’y voit que le succès de la politique de division nazie. Pour elle, la collaboration d’une petite partie des Juifs apportée à la déportation de tous les autres est un acte irréparable. "Un jour, l’Histoire aura à en juger" (28 juillet 1942).

Étonnamment, Etty ne commente ni les arrestations massives ni la peur collective. Rien sur la grande rafle du 14 juillet 1942. Dans ses écrits, l’Histoire semble s’effacer au profit d’un récit profondément personnel, presque détaché. Ce silence interpelle. Mais c’est précisément là sa singularité : tout, chez elle, passe d’abord par l’épreuve intérieure.

"Partager le destin de mon peuple" : son transfert au camp d’internement de Westerbork

Quand, à la fin du mois juillet 1942, le Conseil décide de créer une antenne dans le camp de Westerbork où sont internés les Juifs néerlandais, Etty n’hésite pas une seconde. Là‐bas, au moins, elle sera au contact des souffrants. Elle quitte Amsterdam pour ce camp d’internement où transitent des milliers de Juifs en partance pour la Pologne. Ses proches s’alarment, lui reprochent de risquer sa vie. Pourquoi aller au‐devant de la mort ? Mais pour Etty, vivre, ce n’est pas chercher à tout prix la sécurité : "La vie ne vaut rien si elle n’a pas de sens. Et ce sens, chacun doit le trouver seul, face à Dieu" (14 juin 1941). À ceux qui croisent son regard, elle offre une écoute, une parole, une présence. Elle veut être, selon ses propres mots, "le cœur pensant de la baraque » (3 octobre 1942). Pour elle, rien n’est à exclure de la vie, pas même la souffrance ou la mort. Être pleinement vivante, c’est accueillir toute réalité, sans renoncer à la lucidité, ni à l’indignation morale. Même à Westerbork, dans l’antichambre des centres de mise à mort polonais, Etty ne renonce pas à sa vocation d’écrivaine, les mots restent ses plus grands alliés pour chercher à mettre au jour Dieu dans le cœur des âmes meurtries qu’elle assiste : "Il faut bien qu’il y ait un poète dans un camp » (3 octobre 1942).

Du fait de son "statut privilégié », Etty obtient plusieurs fois la permission de rentrer à Amsterdam. On lui propose à chaque fois de se cacher chez des amis ou d’entrer en résistance mais elle refuse. Elle veut retourner définitivement au camp de Westerbork et tant pis si elle doit perdre son emploi et rejoindre les rangs des internés. C’est là, au plus près des siens, qu’elle se sent la plus utile : "Je veux partager le destin de mon peuple", déclare‐t‐elle à ses amis qui tentent désespérément de la raisonner. Le 8 juin 1943, elle assiste, impuissante, au départ d’un convoi de 3.014 Juifs vers l’Est depuis le « boulevard des misères », surnom donné par les détenus à l’esplanade d’où partaient les convois. Elle ignore encore que ce train roule vers Sobibòr, un camp d’extermination. Elle écrit dans une page bouleversante : "La locomotive jette un cri affreux, tout le camp retient son souffle, trois mille Juifs de plus nous quittent. [...] Le ciel est plein d’oiseaux, les lupins violets s’étalent avec un calme princier, deux petites vieilles sont venues s'asseoir sur la caisse pour bavarder, le soleil m’inonde le visage et sous nos yeux s’accomplit un massacre de masse, tout est si incompréhensible. »

Christine, j’ouvre la Bible au hasard et trouve ceci : « Le Seigneur est ma chambre haute. » Je suis assise sur mon sac à dos, au milieu d’un wagon de marchandises bondé. Papa, maman et Mischa sont quelques wagons plus loin. Ce départ est tout de même venu à l’improviste. Ordre subit de La Haye, spécialement pour nous. Nous avons quitté ce camp en chantant, père et mère très calmes et courageux, Mischa également. Nous allons voyager trois jours. Merci de tous vos bons soins. Les amis restés au camp vont écrire à Amsterdam, peut‐être te fera‐t‐on suivre ? Peut‐être aussi ma dernière longue lettre ? Un au revoir de nous quatre. Etty.

Le 7 septembre 1943, Etty, ses parents et son plus jeune frère Mischa sont déportés à Auschwitz aux côtés de 983 autres Juifs. Dans son départ précipité, elle emporte avec elle les deux livres qui n’auront jamais cessé de guider sa vie : une Bible et une grammaire russe. Dans une dernière lettre adressée à son amie Christine van Nooten qu’Etty jette du train, elle écrit ses derniers mots : "Christine, j’ouvre la Bible au hasard et trouve ceci : “Le Seigneur est ma chambre haute.' Je suis assise sur mon sac à dos, au milieu d'un wagon de marchandises bondé. Papa, maman et Mischa sont quelques wagons plus loin. Ce départ est tout de même venu à l'improviste. Ordre subit de La Haye, spécialement pour nous. Nous avons quitté ce camp en chantant, père et mère très calmes et courageux, Mischa également. Nous allons voyager trois jours. Merci de tous vos bons soins. Les amis restés au camp vont écrire à Amsterdam, peut-être te fera-t-on suivre ? Peut-être aussi ma dernière longue lettre ? Un au revoir de nous quatre. Etty.” Elle meurt assassinée à Auschwitz à 29 ans.

Après la guerre, les Pays‐Bas confient à la Croix‐Rouge néerlandaise la tâche de fixer une date probable de décès pour les victimes juives. Selon la Croix Rouge, aucune femme de moins de 41 ans et sans enfant du convoi du 7 septembre 1943 n’était en vie après le 30 novembre. Etty était l’une d’entre elles. Elle fait partie des plus de 107.000 victimes juives néerlandaises déportées en Pologne dont seulement 5.000 sont revenues.