Dimanche 6 juillet, onze heures, la couleur de la Seine se perd entre le bleu pétrole et le vert céladon. J’ai rendez‐vous avec un groupe pour une visite organisée par le Mémorial de la Shoah autour des lieux de mémoire dédiés à la rafle du Vel d’Hiv. Je descends au métro Bir‐Hakeim, l’air est vif après les orages. Je retrouve une quinzaine de personnes, toutes courageuses de s’être levées en ce dimanche matin grisonnant, et notre guide, Fleur, devant la statue de Walter Spitzer, place des Martyrs juifs du Vélodrome d’Hiver.

Avant de commencer ce récit, je tiens d’emblée à préciser un point essentiel afin de ne laisser aucun suspens à ceux qui ne le sauraient pas : le Vélodrome d’Hiver, ce grand palais des sports inauguré en 1910, devenue l’antichambre de la destruction des Juifs sous Vichy, a été totalement détruit en 1959. Visiter les lieux dédiés à la mémoire de la rafle du Vel d’Hiv, c’est donc inévitablement se heurter au vide et à la disparition, sans retour en arrière possible, sans aménagement avec cette réalité cruelle. Statues, plaques, jardins, vont nous permettre de comprendre le cheminement de la mémoire dans le récit national, mais rien ne nous permettra de retrouver le bâtiment tel qu’il a existé, tel qu’il a enfermé, tel qu’il a détruit des milliers de vies.

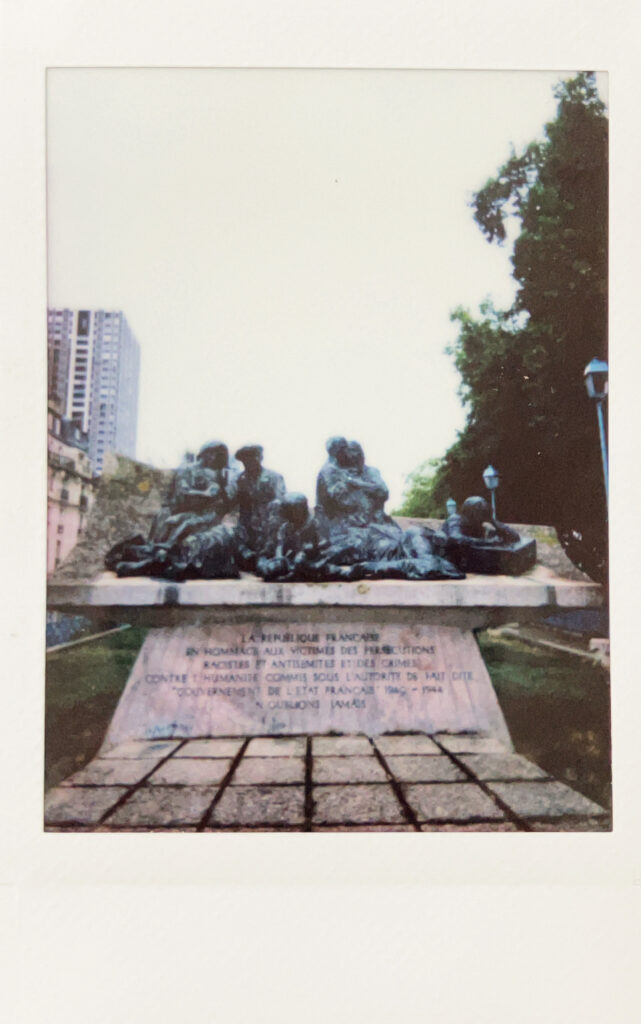

Le premier lieu de mémoire sur lequel nous nous penchons est cette statue de Walter Spitzer, parallèle à l’eau qui s’écoule tranquillement, construite dans le Square de la place des Martyrs juifs du Vélodrome d’Hiver.

Avec ces corps tristes et courbés, empreints d’une grande douleur dans leurs expressions physiques, l’artiste, lui‐même rescapé des camps, a cherché à représenter le déchirement des familles, enfants et personnes âgées y compris. Les 16 et 17 juillet 1942, 13.152 Juifs sont arrêtés dans Paris et sa banlieue. Pour la première fois, les femmes et les enfants sont concernés par les arrestations de la police de Vichy, avec à la tête de cette mécanique infernale, Renée Bousquet. Pour interner les familles, un lieu est loué par l’État : le Vélodrome d’Hiver. 8.160 personnes, dont 4.115 enfants, sont enfermées dans une chaleur écrasante, sous un toit en verre, sans eau, sans nourriture. Elles sont traitées comme des bêtes, avant d’être envoyées dans des camps de transit, puis vers la mort. À la fin de la guerre, le Vélodrome d’Hiver reprendra sa fonction habituelle, avec des événements très divers allant de meetings politiques à des compétitions sportives. Cette réalité reste — et restera malgré le passage des années — sidérante. Je ne suis pas la seule à m’y heurter. Une participante pose la question une deuxième fois, histoire d’être sûre que nous avons bien compris. “Rien n’a été gardé du bâtiment, rien du tout ?”. “Non”. La réponse de notre guide est claire et nous devons nous y faire.

La statue de Walter Spitzer, construite en collaboration avec l’architecte Mario Azagury, a été inaugurée le 17 juillet 1994 par François Mitterrand, alors président de la République, et Jacques Chirac, maire de Paris. L’existence de cette œuvre n’avait rien d’évident. Elle est la conséquence d’une grave crise mémorielle ouverte dans les années 1990. Jusqu’en 1992, ce sont les associations juives, et elles seules, qui commémoraient la rafle. En juin 1992, un texte change la donne : le journal Le Monde publie l’appel du “Comité Vel d’Hiv 42”, qui demande à François Mitterrand “que soit reconnu et proclamé officiellement par le président de la République, chef de l’État, que l’État français de Vichy est responsable de persécutions et de crimes contre les Juifs de France”. Le 16 juillet 1992, ce dernier vient déposer une gerbe de fleurs lors de la cérémonie du souvenir, mais il est hué par une partie des participants, des sifflets qui provoquent d’ailleurs la colère de Robert Badinter. Deux jours plus tôt, le 14 juillet, François Mitterrand avait distingué l’État français de la République dans son interview présidentielle, refusant de donner raison au “Comité Vel d’Hiv : “En 1940, l’État français, c’était le régime de Vichy, ce n’était pas la République.” Après cette crise ouverte, un décret est pris le 3 février 1993 instituant une journée nationale à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité dite du “gouvernement de l’État français” (1940−1944). Walter Spitzer est retenu pour ériger le monument commémoratif, à la suite d’un appel à projets. La statue est née.

La crise s’achève en 1995 avec le célèbre discours de Jacques Chirac, que nous connaissons tous. Auparavant, aucun président n’avait pris la parole sur le sujet. Notre guide sort son iPad pour nous faire écouter les mots de l’ancien chef de l’État. Une participante ouvre un parapluie avec des oiseaux colorés. On respire un peu mieux. La bruine est de retour mais rien ne nous arrête. Nous nous dirigeons, à quelques mètres, vers la plaque commémorative installée boulevard de Grenelle. Fleur nous précise que la véritable entrée du Vélodrome d’Hiver se situait en réalité dans la petite rue Nélaton, à l’angle, et non à l’endroit de la plaque actuelle. Aujourd’hui, des immeubles modernes s’élèvent boulevard de Grenelle, derrière la plaque, et abritent deux organes de presse, Le Parisien et les Échos. Surprise par cette information, je me demande si les journalistes y pensent un peu, beaucoup, ou pas du tout lorsqu’ils vont travailler. J’imagine aisément qu’ils n’y pensent pas tous les jours, et d’une certaine manière, je trouve cela plutôt rassurant.

Dès 1946, une première plaque avait été apposée mais le texte était truffé d’erreurs : seule la journée du 16 juillet était mentionnée et le bilan donné était de 30.000 arrestations, donc largement au‐dessus des chiffres connus aujourd’hui. Autre élément notable, la responsabilité du régime de Vichy n’apparaissait nullement dans cette première inscription. Il aura fallu plus de cinquante ans pour que la vérité soit énoncée publiquement, visible dans nos rues.

Puisque la mémoire est en mouvement, elle ne s’arrête pas, notre dernière étape se fera dans un jardin situé juste au coin de la rue, à l’endroit où se trouvait l’ancien Vel d’Hiv. Il a été inauguré il y a moins de dix ans par Emmanuel Macron, le 16 juillet 2017 (quelques mois après son élection), sur une initiative de Serge Klarsfeld et de la Commission du Souvenir du Crif, pour le 75e anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv. Un jardin et un mur du souvenir, où sont inscrits les noms des enfants parqués dans ce lieu, ainsi que leurs âges. Sur les 4.115 enfants raflés, il n’y aura que six survivants.

Notre guide évoque le rôle des passeurs de mémoire. Qui sont‐ils aujourd’hui ? Je me dis que ce petit groupe, venu un dimanche matin démêler les plis de la mémoire française, en fait partie. J’entame une discussion avec un couple. Ils ne sont pas juifs, ont près de 80 ans et sont originaires d’Alsace, je les interroge sur leur présence. “Je connais des gens qui ont été au Struthof [camp de concentration en Alsace], je suis sensibilisé. Ce qui nous intéresse c’est de savoir ce qu’il s’est passé, notamment pour les enfants, après la guerre. Ma mère a beaucoup souffert pendant la guerre. Son père est parti dans un camp de travail. Quand il est revenu, il a dit : ‘je ne vous en parlerai jamais’”. Le couple a été à Pithiviers et se rend régulièrement au Mémorial de la Shoah à Paris. Il tente de comprendre, de reprendre le déroulé point par point, de remettre de l’ordre.

Nous en sommes tous là. S’accrocher à des dates, à une logique, à des chiffres, à des noms. J’ai pris quelques photos des lieux de mémoire, certaines sont floues, à l’image de ces événements si difficiles à intérioriser tant ils sont imprégnés de douleur. Je repense à un passage de “Dora Bruder”, le roman de Patrick Modiano paru en 1997, qui me semble évoquer cette fixation sur des détails, pour faire face au vertige : “En décembre 1988, après avoir lu l’avis de recherche de Dora Bruder, dans le Paris‐Soir de décembre 1941, je n’ai cessé d’y penser durant des mois et des mois. L’extrême précision de quelques détails me hantait : 41 boulevard Ornano, 1m55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Et la nuit, l’inconnu, l’oubli, le néant tout autour.”