© Collectif Midrash /Gabriel Amzallag /MC Blue Matter

Lire l’épisode 1 : Etty Hillesum, itinéraire spirituel d’une âme tourmentée

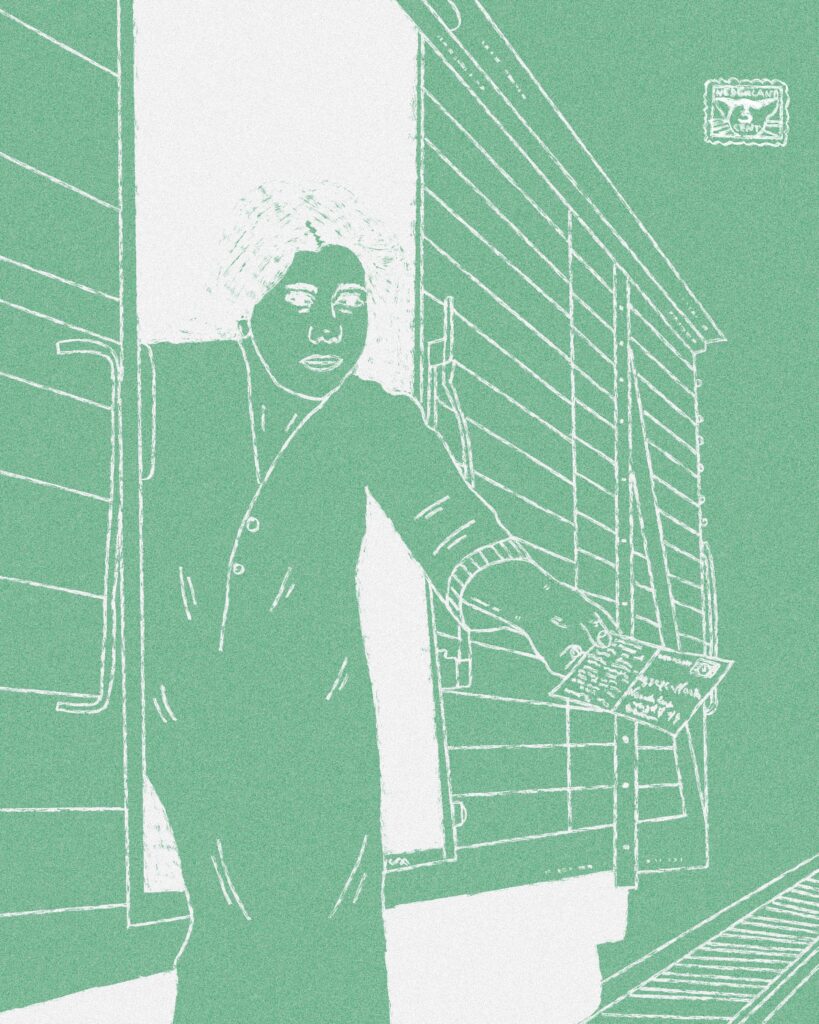

Depuis le 30 juillet 1942, Etty Hillesum, employée du Conseil juif d’Amsterdam, travaille en tant que dactylographe au camp de Westerbork. D’abord affectée à l’administration (elle traitait les demandes de familles prêtes à tout pour échapper aux déportations), elle prend la décision de se rendre au plus près des souffrants en quittant son bureau à Amsterdam pour venir travailler à Westerbork. En raison de son “poste”, elle obtient plusieurs fois la permission de faire des allers‐retours de quelques jours entre la ville et le camp. Mais, en juin 1943, alors qu’Etty est de retour à Amsterdam, elle apprend qu’il manque du personnel à Westerbork et que des employés en permission sont sollicités pour écourter leur “congé”. Elle décide de se porter volontaire, encore une fois.

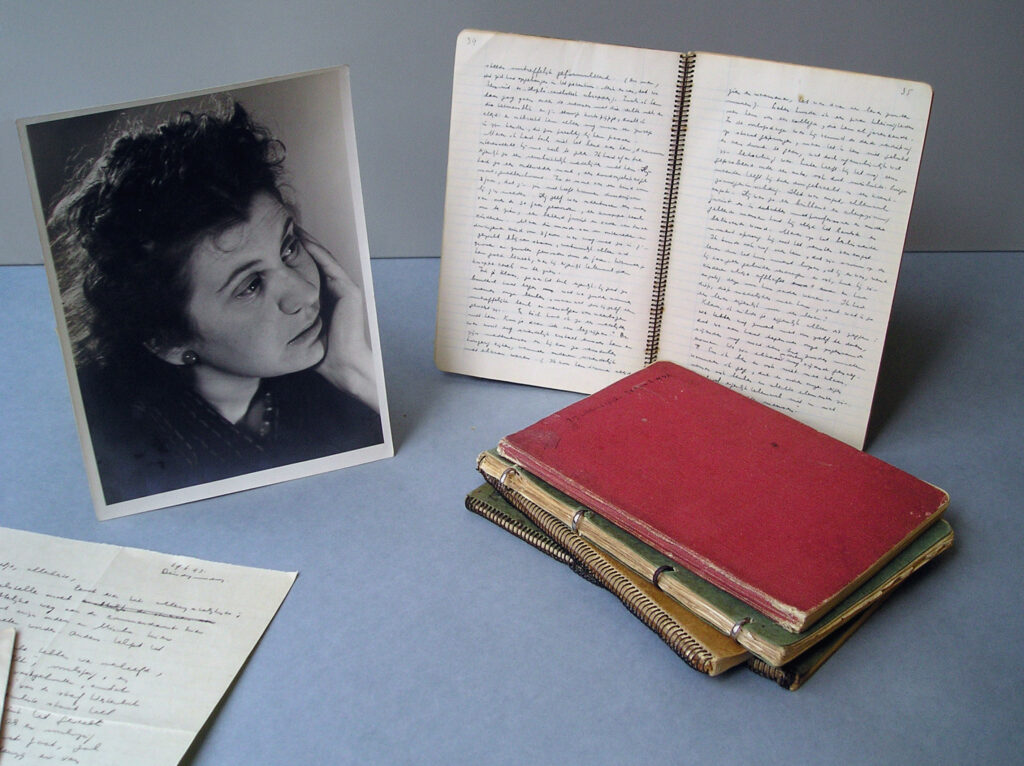

Le 5 juin 1943, la veille de son départ définitif – ce qu’elle ignore alors – pour le camp de Westerbork, Etty Hillesum rassemble ses cahiers. En deux ans, elle en a écrit onze. Onze cahiers noircis d’une écriture fine et serrée, presque indéchiffrable. Mais ces cahiers, qu’on désigne aujourd’hui sous le titre de Journal, ne racontent pas uniquement sa quête intime et spirituelle ; ils témoignent aussi de l’émergence progressive chez Etty d’une vocation littéraire, du rêve de devenir écrivaine. En septembre 1942, Etty commence à exprimer son souhait de partager ses réflexions avec ceux qui voudraient bien l’entendre. Ce précieux témoignage qu’elle a mis à l’écrit doit être lu, pas seulement pour témoigner des souffrances et des persécutions du peuple juif, mais aussi pour témoigner de cette force de vie qui l’habite, cette énergie vitale qu’elle appelle Dieu et qui a vécu, malgré tout, au milieu du chaos : “À ce bureau, au milieu de mes écrivains, de mes poètes et de mes fleurs, j’ai tant aimé la vie. Et là-bas, au milieu des baraques peuplées de gens traqués et persécutés, j’ai trouvé la confirmation de mon amour de cette vie. […] Comment ferai-je pour décrire un jour tout cela ? Pour faire sentir à d’autres comme la vie est belle, comme elle mérite d’être vécue et comme elle est juste – oui : juste.” (22 septembre 1942)

Confier l’inachevé

Pour Etty, ces cahiers ne sont qu’un brouillon, un premier pas vers un témoignage nécessaire des horreurs qu’elle voit, mais pour lequel elle devra trouver les mots justes, retravailler son style et organiser ses réflexions. Mais, à la veille de son départ précipité pour le camp de Westerbork, Etty comprend qu’elle ne pourra pas mettre au propre ses cahiers. Le temps lui manque, il faut prendre une décision : si elle ne rentre pas vivante du camp de Westerbork (ce qu’elle envisage), quelqu’un doit transmettre ses cahiers à Klaas Smelik, son vieil ami écrivain qui a des contacts dans l’édition et qui pourra peut‐être les faire publier.

Dans l’urgence du départ, à qui laisser ces écrits si intimes où Etty n’épargne personne ? Ses amis les plus proches seraient certainement trop susceptibles à la lecture des pages qui les concernent. Il lui faut trouver quelqu’un de confiance, qu’elle ne cite pas trop dans son Journal. Maria Tuinzing est la candidate idéale. Les deux femmes se connaissent depuis un an, depuis qu’elles sont devenues colocataires et se sont liées rapidement d’amitié, suffisamment pour qu’Etty lui fasse confiance. Surtout Maria n’est citée qu’une seule fois dans les cahiers d’Etty. Ce 5 juin 1943, Etty laisse donc une note à son amie Maria : “Tu demandes à lire un cahier de mon journal ; parce que c’est toi, je laisse ici un de ces malheureux cahiers [expression utilisée par Etty pour désigner l’ensemble de ses écrits] - on y trouve vraiment n’importe quoi, petite indiscrète !”

Le lendemain matin, le 6 juin 1943, Etty quitte Amsterdam pour la dernière fois. Elle sera assassinée à Auschwitz à 29 ans.

Premières publications clandestines

Etty Hillesum laisse derrière elle dix cahiers de journal intime (le septième cahier n’a pas été retrouvé), ainsi qu’une série de lettres. Son Journal est écrit entre mars 1941 et octobre 1942 à Amsterdam. Ses lettres sont envoyées à ses proches pendant l’été 1943 depuis le camp de Westerbork jusqu’à sa déportation.

À l’automne 1943, deux lettres qu’Etty avait écrites à ses proches depuis Westerbork sont publiées de façon clandestine. Cette édition est rendue possible grâce à l’action de Han Wegerif, un ami d’Etty chez qui elle logeait à Amsterdam, qui avait transmis ses lettres manuscrites à son amie Pim Elderling. Cette dernière, active dans la résistance, avait à son tour transmis les lettres au jeune journaliste David Koning, qui travaillait à la publication d’un journal clandestin, De Patriot. Les deux lettres sont publiées sous le titre trompeur Trois lettres de l’artiste peintre Johannes Baptiste van der Pluym (Drie brieven van den kunstschilder Johannes Baptiste van der Pluym). Ce camouflage devait permettre une meilleure vente du livre, rassurer les potentiels lecteurs sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage diffusé par la résistance. Les bénéfices de cette publication, tirée à une centaine d’exemplaires et vendue 10 florins l’unité (l’équivalent de 4,50€ aujourd’hui), étaient reversés aux Juifs entrés dans la clandestinité. Quelques mois plus tard, le 5 février 1944, le journal clandestin Het Parool publie “Un convoi part… et un témoin raconte les heures et malheurs de Westerbork”, une partie de la deuxième “Lettre de Westerbork” qui circule à nouveau. Malgré leur publication, ces lettres passent largement inaperçues.

La promesse de la famille Smelik à Etty Hillesum

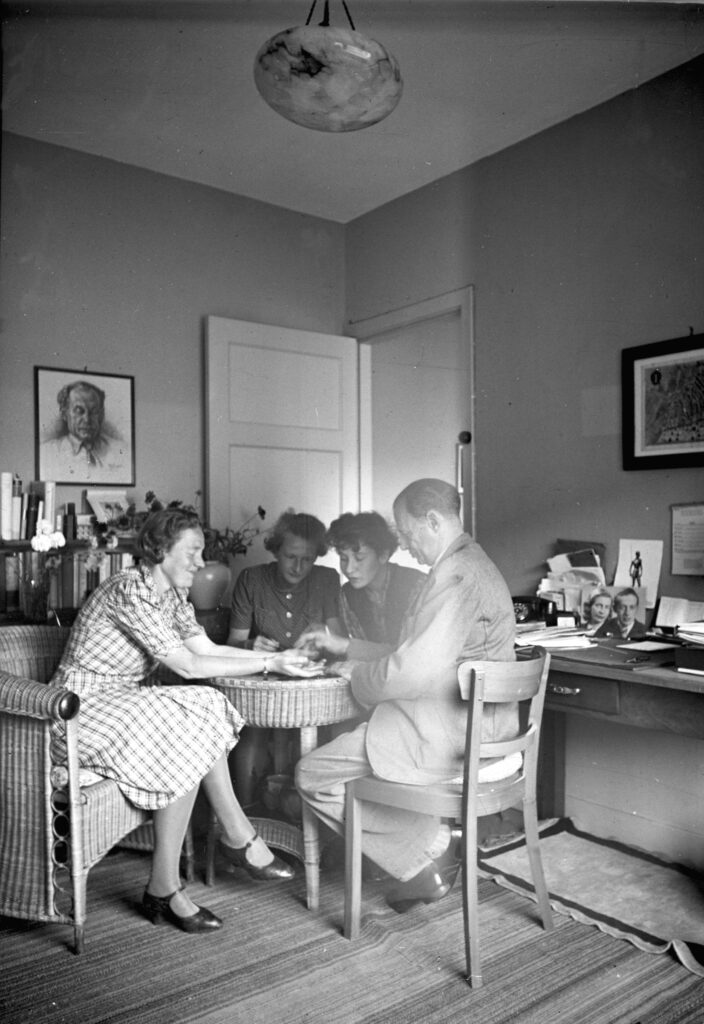

La confiance qu’Etty Hillesum plaçait en Klaas Smelik, un écrivain néerlandais, était telle qu’elle lui confia la mission de faire publier ses cahiers, si elle ne revenait pas du camp de Westerbork. Né en 1897, cet ancien marin devenu journaliste avait cofondé le collectif d’écrivains révolutionnaires Links Richten (Cibler à gauche en français) avec son ami l’écrivain communiste Jef Last. Klaas était un homme de gauche et révolutionnaire dans l’âme, c’était un aventurier et grand romantique qui n’hésitait pas à romancer sa vie. De sa rencontre avec Etty, il a d’ailleurs donné plusieurs versions que son propre fils, Klaas Smelik junior, a contesté dans un article en 20121. La biographe d’Etty, Judith Koelemeijer, préfère retenir la version de Smelik senior, car elle concorde selon elle avec plusieurs autres sources : à l’été 1935, Klaas part au volant de son Auburn, grosse voiture américaine, parcourir les Pays‐Bas pour un reportage radiophonique. Il est accompagné d’Ida Last, la femme de son ami Jef, et de sa troupe de théâtre, la “Joyeuse Brigade” (qui s’inspire du théâtre pour enfants soviétique). Ida travaille avec des jeunes issus de familles communistes très pauvres qui ne partent jamais en vacances. C’est alors qu’elle a l’idée d’accrocher une roulotte à la voiture de Klaas Smelik pour que les enfants puissent voyager au rythme des aventures du journaliste. Les voilà donc partis, Klaas, Ida et les enfants, vers les bords de l’Yssel, une rivière néerlandaise qui coule près de la ville de Deventer. Cet été là, Etty et son frère Jaap sont justement de retour chez leurs parents à Deventer pour les vacances. Partis faire un tour à bicyclette, ils s’arrêtent à l’entrée du pont fermé pour laisser circuler les bateaux. C’est à ce moment précis que Klaas Smelik arrive, au volant de son Auburn, tirant la roulotte de la troupe d’Ida Last. Comme le pont reste fermé un long moment, les deux groupes commencent à faire connaissance et c’est ainsi qu’Etty Hillesum et Klaas Smelik engagent la conversion pour la première fois.

Avec cet homme de dix‐sept ans son aîné, Etty entame une relation amoureuse. Même si elle ne dure que six mois, les deux amants resteront toujours très proches car de cette relation naît aussi une profonde affection pour Johanna Smelik, la fille de Klaas. “Jopie”, comme la surnomme Etty dans son Journal, n’a que deux ans de moins qu’elle et les deux jeunes femmes deviennent très vite des amies proches, des confidentes, presque des sœurs. Ce trio non sans équivoque garde un lien irréductible pendant la guerre et père et fille désespèrent face au caractère d’Etty qui refuse à tout prix de se cacher chez eux. Ils ne se remettront jamais de ne pas avoir réussi à la convaincre de rester. Mais quand en 1946 (ou 1947 – il demeure une incertitude selon la biographe), Maria Tuinzing sonne à la porte de Klaas Smelik senior, c’est une deuxième chance qui s’offre à eux.

Klaas Smelik raconte la difficulté qu’il éprouva à décoder l’écriture d’Etty. Seule sa fille Johanna, la grande amie d’Etty, réussit à traduire son écriture serrée. À la demande de son père, elle tape à la machine une partie du onzième cahier. Ces pages sont envoyées par Klaas Smelik aux principaux éditeurs du pays dans les années 1950. Mais tous refusent de les publier. Les Néerlandais n’ont que faire des élans poétiques et mystiques d’une jeune Juive assassinée à Auschwitz, sans faits d’armes ni d’héroïsme officiel. Elle n’a pas résisté, pas sauvé de vies, pas défendu “l’honneur” national. Selon certains éditeurs de l’époque, son Journal n’est pas un témoignage historique, c’est un cheminement intérieur. Ses écrits sont “trop philosophiques” et pas assez tranchants, sa voix chante faux en appelant à la compassion et à l’amour universel. Ce triste verdict laisse une trace amère chez Klaas Smelik, incapable d’honorer la promesse faite à Etty. Mais un jour de 1962, Johanna, sa fille, rentre avec une bonne nouvelle : le journaliste David Koning a réussi à faire publier les deux lettres qu’Etty avait écrites à Westerbork et qui avaient été publiées clandestinement pendant la guerre. La maison d’édition Bert Bakker à La Haye accepte de les éditer, mais ces deux lettres seulement. Pas les cahiers. Leur publication passe presque inaperçue.

Publier Etty Hillesum, une histoire de famille

C’est grâce à un autre membre de la famille Smelik, Klaas A. D., le fils de Klaas Smelik senior et le demi‐frère de Johanna, que les écrits d’Etty nous parviennent aujourd’hui. Klaas A. D. Smelik (Klaas junior) naît en 1950. Son enfance est marquée par les récits d’une guerre qu’il n’a pas connue. Dans sa famille, comme partout aux Pays‐Bas, on ne cesse de raconter les histoires de guerre d’anciens combattants et de résistants. Mais chez les Smelik, une histoire parallèle se fait aussi entendre à la table des repas de famille, l’histoire d’une certaine Etty et de son Journal, rangé presque secrètement dans le bureau de Klaas Smelik senior.

Le jeune Klaas grandit avec cette question douloureuse : pourquoi Etty Hillesum n’a pas accepté la proposition de sa famille de se cacher ? Comment comprendre ce geste ? Comme son père, Klaas junior consacre une partie de sa vie à la mémoire d’Etty Hillesum, à cette dette dont il hérite : tenir la promesse de faire publier le Journal.

En 1968, il entreprend des études de théologie à l’Université d’Utrecht puis à la Faculté de théologie de l’Université d’Amsterdam. En 1974, il commence à travailler comme professeur de religion à Zaandam et soutient sa thèse de doctorat à l’Université d’Amsterdam en 1977, sur la représentation du roi Saül dans la Bible. À l’automne 1979, il interviewe Jan Geurt Gaarlandt, qui travaille pour les éditions De Haan, sur son travail d’éditeur. La guerre s’impose naturellement dans la conversation, comme toujours dans la vie de Klaas junior qui ne l’a pourtant jamais traversée. C’est alors que l’éditeur Gaarlandt lui révèle qu’il s’intéresse en ce moment à l’aspect philosophique de la guerre, Klaas y voit un signe et lui évoque les écrits d’Etty. Le moment est enfin venu ; il comprend que ceux qui ont vécu la guerre ne peuvent pas s’intéresser aux écrits d’Etty, c’est la génération d’après-guerre, celle qui veut comprendre et honorer la mémoire de ses morts, la sienne et celle de Geurt Gaarlandt qui le fera. L’éditeur est séduit et souhaite publier le Journal, mais pas dans son intégralité. La famille Smelik s’apprête à réaliser le rêve d’écriture formulé par Etty trente‐six ans plus tôt.

Présentation du Journal au public

Le Journal d’Etty Hillesum, publié sous le titre d’Une vie bouleversée (Het verstoorde leven) est présenté pour la première fois le jeudi 1er octobre 1981 au Concertgebouw d’Amsterdam, l’une des plus célèbres salles de concert au monde. Klaas Smelik senior, âgé de 84 ans, a été fidèle à ses engagements, même des décennies après la guerre : c’est une première victoire ! Ce matin‐là, beaucoup d’anciens amis d’Etty ont fait le déplacement, certains ne s’étaient pas vus depuis longtemps, certains ignoraient même qu’elle avait tenu un Journal. Cette présentation publique est surtout l’occasion de réunir le “Spier‐club”, les amies d’Etty qui se réunissaient régulièrement chez Julius Spier pour des séances de chirologie et dont Etty parle beaucoup dans son Journal. Contre toute attente, le succès est immense, le public est frappé par cette voix singulière, tendre et intransigeante, qui parle d’amour du prochain au milieu du chaos : “Les gens, ici, ne vous donnent pas tellement l’occasion de les aimer, dit-on. ‘La masse est un monstre hideux, les individus sont pitoyables’, a dit quelqu’un. Mais, pour ma part, je ne cesse de faire cette expérience intérieure : il n’existe aucun lien de causalité entre le comportement des gens et l’amour que l’on éprouve pour eux. Cet amour du prochain est comme une prière élémentaire qui vous aide à vivre.” (lettre à Maria Tuinzing, Westerbork, dimanche 8 août 1943).

Malgré une publication tardive, Etty Hillesum devient l’une des grandes figures féminines de la mémoire de la Shoah aux Pays‐Bas. Ses écrits se placent aux côtés du Journal d’Anne Frank publié le 25 juin 1947 sous le titre L’Annexe (Het Achterhuis). Mais, cette première édition ne donne qu’un aperçu partiel de la pensée d’Etty Hillesum. Beaucoup de ses réflexions les plus philosophiques en sont absentes. Il ne reste que la silhouette d’une jeune femme juive entrant en dialogue avec Dieu au cœur de la barbarie nazie — un témoignage spirituel certes bouleversant, mais incomplet.

Introduite en France en février 1985 grâce aux éditions du Seuil et à la traduction de Philippe Noble, Une vie bouleversée est reçue comme le témoignage d’une mystique moderne. Une jeune femme juive qui, alors que certains affirmaient que Dieu était mort à Auschwitz, choisissait au contraire de Lui ouvrir un espace au plus intime d’elle-même. On y a vu une réponse spirituelle à la Shoah. En 1988, sont publiées les Lettres de Westerbork et, en 2008, les éditions du Seuil publient l’édition intégrale de ses journaux et lettres (1941‑1943), traduite par Philippe Noble et Isabelle Rosselin, dans une version unifiée (1088 pages).

Aujourd’hui encore, Etty Hillesum demeure une figure trop peu connue. Ce que beaucoup ont ignoré, c’est la force radicalement libre de sa pensée. En pleine guerre, en tant que femme juive, Etty ne cesse de questionner, de douter, de chercher. Elle refuse les évidences, résiste à la haine, défend l’intériorité comme un acte de résistance. Sa voix sonne comme un appel pressant : Etty nous apprend à penser librement, à créer en nous — et autour de nous — des espaces de respiration. Parce qu’elle a sans cesse cherché à préserver en elle et chez les autres une ouverture intérieure au milieu de la tourmente, elle incarne ce besoin essentiel de discernement et de lucidité.

Sa pensée continue d’être diffusée aujourd’hui grâce à Klaas Smelik junior. Depuis 2006, il est directeur du Centre de recherche Etty Hillesum (Etty Hillesum Onderzoekscentrum, EHOC), installé d’abord à Gand (Belgique), puis, à partir de 2015, à Middelbourg, ville natale d’Etty.

- Klaas A. D. Smelik, “Romantisme au bord de l’Yssel : la première rencontre entre Etty Hillesum et Klaas Smelik senior” (“Romantiek aan de IJssel : de eerste ontmoeing tussen Etty Hillesum en Klaas Smelik senior”), in Etty Hillesum in perspectief, Gand, Academia Press (2012).

↩︎