Lire l’épisode 1 : Etty Hillesum, itinéraire spirituel d’une âme tourmentée

Lire l’épisode 2 : Le destin des écrits d’Etty Hillesum : genèse d’une publication inespérée

Lire l’épisode 3 : Mystique chrétienne ou sainte laïque : comment a été lue Etty Hillesum ?

Lire l’épisode 4 : Relire Etty Hillesum à la lumière de la tradition juive

Alors que commencent dans les Pays‐Bas occupés les premières déportations, Etty Hillesum choisit de s’en remettre totalement à Dieu, non pour fuir la réalité, mais pour l’embrasser avec confiance. Ses journées passées auprès des “affamés, des persécutés et des mourants” au camp de Westerbork nourrissent en elle de saisissantes réflexions sur la vie : “Et je me demande s’il y a une grande différence entre être dévoré ici de mille angoisses, où dévoré en Pologne par un millier de poux et par la faim. Il faut accepter la mort comme élément naturel de cette vie, même la mort la plus affreuse. […] Il y a place pour tout dans une vie. Pour la foi en Dieu et pour une mort lamentable.” (2 juillet 1942).

Hymne à la vie, son Journal témoigne d’un abandon libre et lucide, où la prière devient respiration et résistance intérieure. Elle ne prie pas pour être épargnée, mais pour que “Dieu ne s’éteigne pas en elle”. Cette confiance absolue révèle la puissance d’une foi née non dans la certitude, mais dans la vulnérabilité habitée : “C’est la seule façon de pouvoir vivre sa vie actuellement, en puisant dans l’amour indifférencié pour la créature souffrante, à quelque nation, race, religion ou philosophie qu’elle appartienne. Et quand cette conviction est entrée en moi, dans un moment d’absolue détresse, cela m’a permis de continuer à vivre, non pas un ersatz de vie dans un camp de transit juif de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est le lot de la plupart ici, mais vivre vraiment, avec une masse d’énergie, de joie et de conviction, et un vague pressentiment des cohérences qui existent.” (Lettre à Maria Tuinzing, Westerbork, sans date, fin juillet 1943)

« Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux‐là cherchent Dieu en dehors d’eux. Il en est d’autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense que ceux‐ci cherchent Dieu en eux‐mêmes. »

Dans son Journal et ses Lettres de Westerbork, Etty témoigne d’une expérience intérieure intense, marquée par une relation profonde, intime et vivante avec Dieu — une relation qui ne relève ni d’une religion instituée ni d’un système théologique, mais d’un dialogue personnel et quotidien, enraciné dans l’expérience : “Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d’eux. Il en est d’autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-mêmes.” (26 août 1941)

Parce qu’elle a dit rencontrer Dieu dans l’épreuve, dans la souffrance, et dans un engagement lucide envers la vie et les autres, ses paroles rappellent les grandes traditions mystiques : Dieu comme lieu d’unification en soi‐même. “J’ai en moi un bonheur si complet et si parfait, mon Dieu. Ce qui l’exprime encore le mieux, ce sont ses mots à lui : ‘se recueillir en soi‐même’. C’est peut-être l’expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie : je me recueille en moi-même. Et ce ‘moi‐même’, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi où je me recueille, je l’appelle ‘Dieu.’” (17 septembre 1942)

Pour beaucoup de nos contemporains, Etty Hillesum, jeune femme juive, assassinée à Auschwitz en 1943, incarne une figure de sainteté moderne — une mystique hors frontières.

Résonances dans la pensée chrétienne

La prière d’Etty est guidée par le travail psychologique intense qu’elle mène avec Julius Spier, son chiropsychologue, ou comme elle le surnomme, “l'accoucheur de [son] âme”. Il lui conseille de nombreuses lectures, la Bible, l’Ancien et le Nouveau Testament jouent un rôle central. Etty puise sa croyance dans des sources chrétiennes, mais aussi littéraires, psychologiques, toujours en dialogue avec elle‐même et avec ce Dieu intérieur qu’elle découvre au cœur du chaos. Loin de toute appartenance religieuse, sa foi prend la forme d’une prière simple, ses mots traduisent une expérience mystique accessible, que nombre de lecteurs chrétiens reconnaissent spontanément comme proche de leur tradition spirituelle. Comment expliquer une telle résonance ?

Dans les années 1980, le Journal d’Etty Hillesum et ses Lettres de Westerbork sont publiés en France pour la première fois par les Éditions du Seuil, maison d’édition d’inspiration catholique (à l’époque). Ses écrits rencontrent immédiatement un grand succès auprès d’un public français majoritairement chrétien. Depuis, de nombreux essais ont rapproché son cheminement spirituel de celle d’une âme chrétienne. Le pape Benoît XVI l’a même donnée en exemple aux fidèles catholiques lors d’une méditation sur le Carême en 2013 : “Au départ loin de Dieu, elle le découvre en regardant en profondeur au-dedans d’elle-même et écrit : “Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je pensais à l’atteindre. Mais le plus souvent des pierres et des gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour.’ Dans sa vie dispersée et inquiète, elle retrouve Dieu au beau milieu de la grande tragédie du XXe siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine d’amour et de paix intérieure, capable d’affirmer : ‘Je vis constamment en intimité avec Dieu1.’” Des médias comme La Croix ou La Vie consacrent régulièrement des articles à la figure inspirante d’Etty Hillesum. Par exemple, La Croix titrait le 14 mars 2025 : “Un Carême avec Etty Hillesum : écouter sa voix intérieure”, où elle y est présentée comme un “grand témoin de la tradition spirituelle chrétienne”.

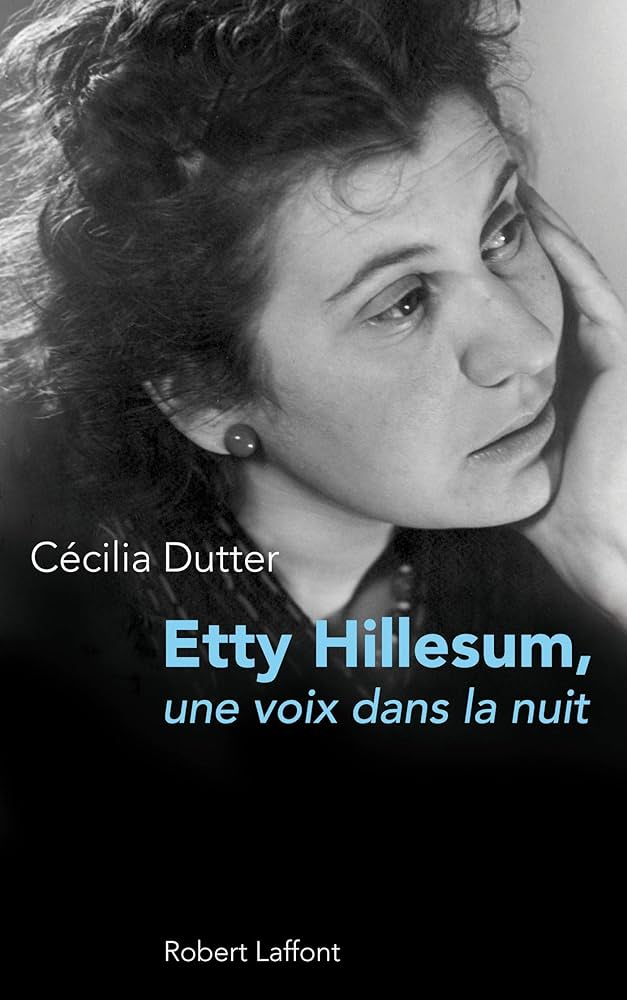

Ces dernières années, la parole d’Etty Hillesum s’est diffusée en France notamment grâce aux ouvrages de Cécilia Dutter, écrivaine et essayiste française qui s’est intéressée de près à la figure d’Etty. Ses essais Etty Hillesum, une voix dans la nuit (éditions Robert Laffont, 2010) et Vivre libre avec Etty Hillesum (éditions Tallandier, 2018) offrent une approche de la figure d’Etty à la croisée de la psychologie, de la spiritualité et du témoignage historique. Cécilia Dutter est aujourd’hui la présidente de l’association des Amis d’Etty Hillesum, créée en 2010 à Paris. Cette association, qui a pour mission de faire connaître et diffuser les écrits d’Etty Hillesum, rassemble plusieurs auteurs qui, comme Cécilia Dutter, explorent les liens entre la pensée hillesumienne et le christianisme. On peut citer par exemple Yves Bridonneau et son ouvrage Etty Hillesum, la Shoah et Dieu, publié en 2014 aux éditions Édisud où l’auteur y consacre une lecture spirituelle du journal et des lettres d’Etty décrite comme une figure prophétique : “Elle donne au mot sainteté un sens nouveau, un sens fascinant, que l’homme de nos jours découvre. Elle a appliqué jusqu’au bout la parabole des talents des Évangiles : la dignité humaine ne dépend pas de ce qu’on a reçu en partage à la naissance, mais de ce qu’on fait à partir de ce qu’on a reçu..”

Sans jamais se dire chrétienne, Etty Hillesum accepte librement de rester avec les siens au camp de Westerbork, alors qu’elle aurait pu tenter de se cacher. Cette attitude de solidarité jusqu’au bout, a souvent été interprétée dans une perspective proche du sacrifice christique. Certains chrétiens voient en elle une figure de martyre, une âme tournée vers Dieu, habitée par la grâce, sans l’avoir cherchée dans une religion instituée. Et Etty semble même parfois leur donner raison. Tout comme sa personnalité complexe, sa pensée ne se laisse enfermer dans aucun dogme ni aucune tradition religieuse. Ainsi, son Journal, plein d’humour, regorge de phrases ambiguës, mystérieuses, où certains lecteurs chrétiens ont pu y interpréter une conversion au Christ.

Klaas, le vieux partisan, le vétéran de la lutte des classes, a dit, entre l’étonnement et la consternation : “Oui, mais ce… oui, mais ce serait un retour au christianisme !” Et moi amusée de tant d’embarras, j’ai repris sans m’émouvoir : “Mais oui, le christianisme : pourquoi pas ?”

Le 23 septembre 1942, Etty retranscrit dans son Journal une conversation qu’elle a eue avec son ami l’écrivain Klaas Smelik, qui ne comprend pas sa décision de ne pas vouloir trouver refuge chez lui, de ne pas vouloir échapper au destin de son peuple. Elle écrit : “Mais ce que je voulais dire, Klaas, c’est ceci : nous avons tant à changer en nous-mêmes que nous ne devrions même pas nous préoccuper de haïr ceux que nous appelons nos ennemis. Nous sommes déjà bien assez ennemis les uns des autres. [...] Et Klaas a dit, avec un geste de lassitude et de découragement : ‘Mais ce que tu veux faire prend bien trop de temps, et nous n’avons pas tant de temps !’ J’ai répliqué : ‘Mais ce que tu veux, toi, on s’en préoccupe déjà depuis le début de l’ère chrétienne, et même depuis des millénaires, depuis les débuts de l’humanité. Et que penses‐tu du résultat, si je puis me permettre ?’ Et j’ai répété encore une fois, avec ma passion de toujours, même si je commençais à me trouver ennuyeuse, à force d’aboutir toujours aux mêmes conclusions : ‘C’est la seule solution, vraiment la seule, Klaas, je ne vois pas d’autre issue : que chacun de nous fasse un retour sur lui‐même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu’il croit anéantir chez les autres. Et soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu’il n’est déjà.’ Et Klaas, le vieux partisan, le vétéran de la lutte des classes, a dit, entre l’étonnement et la consternation : ‘Oui, mais ce… oui, mais ce serait un retour au christianisme !’ Et moi amusée de tant d’embarras, j’ai repris sans m’émouvoir : ‘Mais oui, le christianisme : pourquoi pas ?’”

À la fin de l’année 1942, Etty médite le Nouveau Testament, comme le lui a conseillé son psychologue Julius Spier. Dans ce passage, elle cite la Première épître aux Corinthiens, en évoquant l’apôtre Paul, qu’elle nomme affectueusement “le juif Paul” : “Je sais que ceux qui nous haïssent ont à cela de bonnes raisons. Et je pense, avec une naïveté puérile peut-être mais tenace, que si cette terre redevient un jour tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de la ville de Corinthe au treizième chapitre de sa première lettre.” (Lettre à deux sœurs de La Haye, Amsterdam, fin décembre 1942)

Ce sont surtout les dernières pages de son Journal qui sèment le doute chez les lecteurs et dont l’interprétation reste un mystère. À la dernière page, Etty écrit : “J’ai rompu mon corps comme le pain et l’ai partagé entre les hommes. Et pourquoi pas ? ‘Car ils étaient affamés et sortaient de longues privations’.” Un peu plus loin, elle conclut : “On voudrait être un baume versé sur tant de plaies.” (12 octobre 1942)

La référence à Jésus est claire et celle au baume semble accorder aux paroles d’Etty des accents messianiques. Certains y lisent la dimension sacrificielle de son engagement : lorsqu’elle reste à Westerbork par solidarité avec les siens alors même que ses amis, les Smelik, lui proposent plusieurs fois de se cacher dans leur maison, beaucoup y ont vu un double christique. Le caractère universel de l’appel à aimer son prochain, tel qu’il traverse son Journal, a pu faire d’elle une sorte de sainte – tant ce message résonne avec l’enseignement chrétien. Pourtant, le récit de sa quête spirituelle ne relève pas d’une adhésion au christianisme, ou du moins seulement en tant que message à portée universelle. Etty s’adresse à un Dieu intérieur, enfoui au plus profond d’elle-même, mais aussi à un Dieu créateur, source du monde et de sa bonté. Toutefois, dans sa prière, le nom de Jésus n’apparaît jamais : ce n’est pas lui qu’elle invoque.

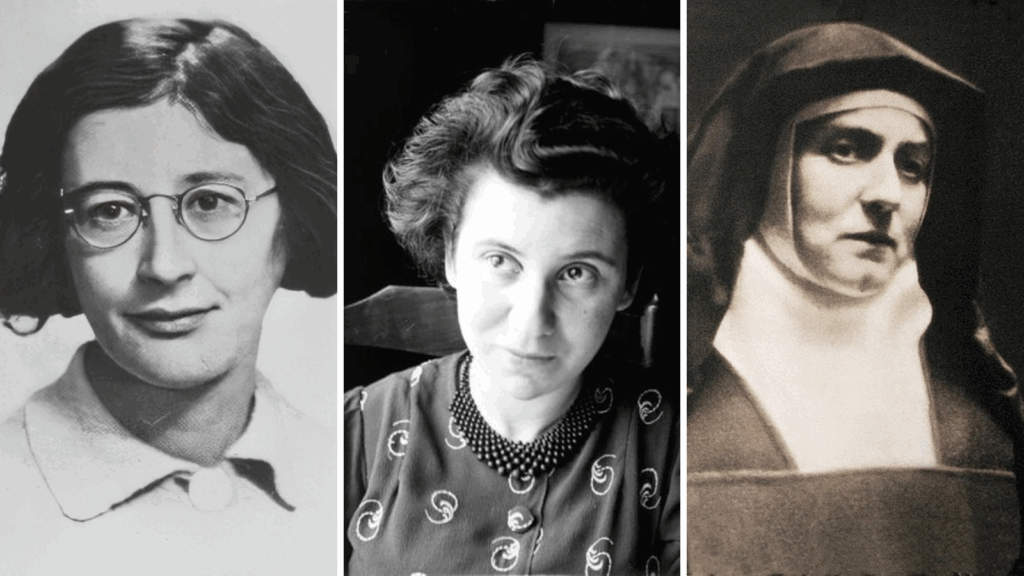

Etty Hillesum, Simone Weil, Edith Stein : entre féminité, judéité et quête spirituelle

Du fait de sa prétendue conversion au christianisme, on a souvent rapproché la figure d’Etty Hillesum de deux autres femmes juives, s’étant elles aussi engagées dans un cheminement spirituel intimement lié au christianisme : celui de Simone Weil et d’Édith Stein. Etty, Simone et Édith sont toutes trois issues de milieux juifs et, au cours de leur parcours spirituel, elles ont développé une pensée marquée par l’expérience intime du divin, la mystique, et ont traversé le chaos du XXe siècle. Elles sont mortes en exil (c’est le cas de Simone Weil qui meurt en Angleterre) ou assassinées à Auschwitz. Mais loin d’être uniquement des victimes de l’Histoire, Simone, Édith et Etty sont d’abord des femmes d’esprit, des philosophes et écrivaines. Elles ont en commun d’avoir écrit sur leur quête spirituelle, souvent hors des cadres religieux traditionnels, et dans un refus de la haine en temps de guerre.

Simone Weil (1909–1943), philosophe et mystique, est sans doute la plus radicale des trois. Engagée dans les luttes sociales, elle choisit de partager la condition ouvrière en travaillant dans une usine entre 1934 et 1935. Son œuvre, La condition ouvrière, publiée à titre posthume en 1951, demeure une référence philosophique et historique. Autour des années 1937–1938, Simone dit connaître plusieurs expériences mystiques à l’abbaye de Solesmes, Assise et Port‐Royal. Pour elle, ces moments sont une forme de grâce surnaturelle, une rencontre intime avec le Christ. Elle se convertit alors à “l’amour du Christ” mais refuse toute sa vie le baptême. Même si, pour elle, la figure du Christ représente la vérité incarnée, elle veut garder ses distances avec toute institution religieuse dont l’Église fait partie. Sa pensée, marquée par la tension entre grâce et malheur, entre attention et déracinement, continue d’éclairer le rapport entre engagement politique et exigence spirituelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fuit les persécutions nazies en s’installant en Angleterre où elle entre dans la Résistance. Affaiblie par la tuberculose, elle meurt d’épuisement au sanatorium d’Ashford le 24 août 1943. Elle avait 34 ans.

Édith Stein (1891–1942) naît dans une famille juive le jour de Kippour, le 13 octobre 1891, ce qui en fait tout de suite l’enfant chéri de sa mère Augusta, une femme juive très pieuse. Dernière des onze enfants de ses parents, Édith est une brillante élève et entame des études de philosophie à l’université de Breslau (Wroclaw dans l’actuelle Pologne). Elle a 23 ans quand la Première Guerre mondiale éclate. Son engagement comme infirmière de la Croix‐Rouge dans un hôpital la marque profondément et influence ce qui deviendra son travail de philosophe. Après la guerre, elle poursuit ses études de philosophie et devient une disciple de Husserl. Elle côtoie de plus en plus d’intellectuels chrétiens, dont certains sont des Juifs convertis comme le philosophe allemand Max Scheler. En 1917, elle devient la premiere femme à soutenir une thèse de philsophie en Allemagne. En 1922, à l’âge de 30 ans, elle se convertit au catholicisme en recevant le baptême. Elle devient Soeur Thérèse‐Bénédicte de la Croix. Au grand désespoir de sa mère. Cette rupture spirituelle entre les deux femmes incarne cette tension chez Édith entre attachement familial et quête personnelle de vérité qui fut pour elle le chemin de la Croix. Elle entre au couvent des Carmélites de Cologne en 1934. Face aux persécutions nazies, elle a l’autorisation de rejoindre le Carmel d’Echt aux Pays‐Bas, où elle retrouve sa sœur Rosa, elle aussi convertie au catholicisme. Le 2 août 1942, les sœurs Stein sont arrêtées par les SS dans leur couvent et déportées au camp de Westerbork. Là‐bas, elles croisent, sans le savoir, la route d’une autre femme juive qui affirme avoir rencontré Dieu au coeur de la tourmente, Etty Hillesum. Cette dernière, frappée par l’image tragi‐comique des religieuses en habit monastique au milieu des baraques de Westerbork, laissera une trace de cette rencontre dans son Journal : “Et ces deux religieuses d’une famille de Breslau, riche intellectuellement brillante et très orthodoxe, qui portaient l’étoile jaune sur leurs vêtements conventuels. Elles s’en retournaient vers leurs souvenirs de jeunesse.” (20 septembre 1942)

Édith Stein et sa sœur Rosa, sont déportées à Auschwitz le 7 août 1942, où elles meurent assassinées. Édith, la “philosophe crucifiée” est canonisée en 1998 par Jean‐Paul II comme martyre de la Shoah, puis proclamée un an plus tard en 1999, sainte patronne de l’Europe.

Simone Weil, Édith Stein et d’Etty Hillesum se sont toutes trois engagées sur le chemin de la conversion à un Dieu qui leur était inconnu. Leur foi en Dieu et en l’homme fait souvent l’objet de rapprochements évidents pour le lectorat chrétien qui perçoit dans les itinéraires spirituels de ces trois femmes juives, le triomphe du message chrétien. Les liens qu’ont tissés ces trois femmes avec le christianisme diffèrent, certes, mais elles auraient toutes trouvé dans les enseignements chrétiens une lumière pour les guider dans les heures sombres de l’Histoire. Et selon une lecture chrétienne, tous ces chemins mènent au Christ. Pourtant, l’itinéraire spirituel d’Etty Hillesum se distingue de celui de ses contemporaines. Face à elles, Etty ne s’est jamais détournée du judaïsme. Sa prière ne s’adresse jamais au Christ. Si elle a été touchée par certaines de ses paroles, c’est parce qu’elle y voyait un message universel et non pas la figure nécessaire d’un Rédempteur. Elle est restée une “sainte laïque”, comme la présente Sylvie Germain qui lui consacre une biographie2, une mystique sans Église, peut‐être même sans synagogue.

Une parole libre qui continue d’être interprétée

Si Etty Hillesum continue d’inspirer bien au‐delà des cercles religieux, s’adressant à ceux qui doutent, à ceux qui refusent les évidences et cherchent à penser autrement, elle n’en reste pas moins encore largement cantonnée à un lectorat chrétien, qui en a fait, parfois malgré lui, sa chasse gardée. Ses écrits ont inspiré les lecteurs chrétiens comme elle‐même fut inspirée dans ses réflexions par ses lectures de l’Évangile et des auteurs chrétiens comme Saint Augustin ou le poète allemand Rainer Maria Rilke. En conséquence, cette lecture s’est peu à peu imposée et a façonné la réception de son Journal, allant jusqu’à présumer d’une conversion au christianisme que ses textes ne confirment pourtant pas. Mais cette approche du texte hillesumien a pu occulter d’autres dimensions essentielles de sa pensée, passant quelques fois sous silence la complexité de son identité, de son rapport au peuple juif et à la Shoah.

La pensée juive, au contraire, a peu médité la parole d’Etty Hillesum, qui ne voit en elle qu’une jeune femme juive convertie au christianisme. N’est-il pas temps de s’intéresser de près à cette jeune femme et ses écrits ? Érigée au rang de mystique chrétienne, rares sont les commentateurs qui viennent remettre en question cette approche. Or, Etty Hillesum n’a jamais voulu enfermer sa pensée ni les êtres dans des catégories figées. Esprit libre, elle aspirait à s’affranchir des étiquettes qu’on cherchait à lui imposer — y compris celles de son propre temps. Aujourd’hui, certains auteurs revendiquent la légitimité d’une lecture juive de ses écrits. Une manière de lui rester fidèle, en cherchant à ouvrir sa pensée à d’autres interprétations. Là où sa voix est restée trop longtemps sous silence, il est temps de la faire entendre.