Lire l’épisode 1 : Etty Hillesum, itinéraire spirituel d’une âme tourmentée

Lire l’épisode 2 : Le destin des écrits d’Etty Hillesum : genèse d’une publication inespérée

Lire l’épisode 3 : Mystique chrétienne ou sainte laïque : comment a été lue Etty Hillesum ?

La voix d’Etty Hillesum a eu du mal à se faire entendre dans les mondes juifs. Trop assimilée, trop éloignée, trop détachée de l’héritage religieux ? Pas assez juive, disait‐on jusqu’au début du XXIe siècle. Etty Hillesum a souvent été présentée comme une jeune femme ignorante de sa tradition. Mais l’était-elle vraiment ? Cette lecture réductrice résiste‐t‐elle à une relecture attentive de ses écrits ? Ni pratiquante, ni savante, Etty Hillesum ne se réclame d’aucune religion instituée. Mais elle n’en demeure pas moins profondément juive. C’est parce qu’elle est juive, menacée pour ce qu’elle est, et toujours solidaire de son peuple, qu’elle se tourne vers Dieu. Son expérience spirituelle, bien qu’universelle, s’enracine dans cette condition. Autrement dit, certes le judaïsme n’est pas un élément central de sa vie, mais Etty Hillesum a tout de même la conscience d’être juive et sa conscience d’appartenir au peuple juif ne se limite pas aux persécutions nazies.

Une voix juive méconnue

À mesure que l’on avance dans ses pages, c’est une voix juive qui se fait entendre. Ce judaïsme sans loi mais non sans foi, cette traversée spirituelle sans appartenance formelle mais nourrie d’une conscience ancestrale, ouvre une nouvelle voix dans notre lecture habituelle.

Pourrait‐on aller jusqu’à affirmer que la figure d’Etty Hillesum ait en grande partie échappé aux mondes juifs ? Doit‐elle, comme le suggère le rabbin Michel Serfaty dans un article de 2014, être récupérée des mains des Chrétiens ? La question mérite d’être posée, non pour alimenter des querelles d’appartenance, mais pour interroger les lectures dominantes de son œuvre. Il ne s’agit ni de revendication identitaire, ni de pouvoir symbolique. Ce qui est en jeu, bien plus profondément, c’est une exigence de fidélité — fidélité aux textes, à l’expérience spirituelle singulière d’Etty Hillesum, et à ce qu’elle a voulu transmettre. Elle‐même refusait les étiquettes, les enfermements, les grilles toutes faites. Pourtant aujourd’hui, sa pensée se trouve figée, réduite à un cadre trop étroit pour contenir l’universalité de sa parole. Ce qui devait circuler librement — un appel à la responsabilité, à l’amour du prochain, à la prière dans l’épreuve — semble parfois captif d’une lecture univoque, qui limite la portée de son témoignage. Relire Etty Hillesum autrement, ce n’est donc pas s’approprier sa voix : c’est au contraire la libérer.

Le long silence des mondes juifs

Les mondes juifs ont longtemps laissé Etty Hillesum en dehors de leur horizon. Lorsque les éditions du Seuil publient en 2008 la première édition complète des écrits d’Etty Hillesum, l’événement suscite un large écho : de nombreuses lectures voient alors le jour, qu’elles soient psychologiques, spirituelles ou théologiques. Mais rares sont celles qui s’inscrivent explicitement dans une perspective juive. Ce n’est que dans les années qui suivent cette publication que deux ouvrages offrent une nouvelle lecture des Écrits, à la lumière de la tradition juive, ouvrant ainsi une nouvelle voie interprétative.

D’abord en 2011, la philosophe Catherine Chalier, spécialiste de l’œuvre d’Emmanuel Lévinas, publie un essai sur les conversions où elle présente l’itinéraire spirituel d’Etty Hillesum parmi ceux de dix figures philosophiques du XXe siècle. Dans Le Désir de conversion (Seuil, 2011), Catherine Chalier refuse de faire d’Etty une Chrétienne sous prétexte qu’elle lisait les Évangiles. Après tout, ces textes n’ont-ils pas été écrits, eux aussi, par des Juifs ? Elle propose une nouvelle lecture, cette fois juive, de sa conversion. Pour la philosophe, l’itinéraire spirituel d’Etty est un exemple de conversion à la fois philosophique et religieuse, morale et spirituelle : chez Etty Hillesum, la quête de vérité qui l’anime ne peut se dissocier d’un désir vers Dieu qui la guide aussi vers elle‐même. En ce sens, l’itinéraire d’Etty prendrait bien la forme d’une conversion en tant que “retournement vers soi qui, pas à pas, fait découvrir une profondeur insoupçonnée et secrète qu’elle appelle Dieu et qu’elle éprouve comme une force de vie qui se traduit par des œuvres.” Or, cette définition de la conversion en tant que “retournement vers soi” trouve des échos dans la tradition juive sous le nom de teshouva. La teshouva qui signifie “réponse” ou “retour” a une portée bien plus large que le simple repentir. Puisant ses origines dans la Bible, la teshouva est d’abord pensée comme un appel au retour censé faire revenir les hommes vers Dieu et ainsi les sortir de l’errance : “Si tu revenais , ô Israël, dit le Seigneur, revenais à Moi, si tu écartais tes abominations loin de ma face sans plus errer de côté et d’autre.” (Jérémie 4, 1)

Si Etty ne cite jamais ces concepts religieux, elle ne médite pas moins la Bible, notamment l’Ancien Testament, qu’elle décrit comme “un livre terriblement passionnant […] rude et tendre, naïf et sage” (5 juillet 1942). À travers ses lectures, elle trouve une façon de conduire sa vie le plus justement possible : considérer que Dieu créa l’homme à Son image (Genèse 1,27), et incarner cette pensée dans sa propre vie en mettant en pratique le commandement d’aimer son prochain comme soi‐même (Lévitique 19,18). Mais dans le contexte tragique de la guerre, cette double exigence devient un défi de tous les jours. Celle qui, dès le début de son Journal, a toujours cherché à remettre en question les idées reçues et les dogmes politiques, va jusqu’à douter de la parole divine : “Je me suis posé des questions sur cette parole qui est le fil directeur de ma vie : ‘Et Dieu créa l’homme à Son image.’ Oui, cette parole a connu chez moi une matinée difficile.” (Lettre à Han Wegerif et autres, 24 août 1943)

La conversion d’Etty Hillesum est avant tout un déracinement de soi, de ses certitudes, de son confort. S’engager sur un chemin vers Dieu n’est pas pour Etty chose facile : elle doute, se fait violence, mais persiste toujours, incarnant totalement l’idée juive de teshouva. Ce processus est une promesse vers l’incertain, infini et exigeant, ce retour à Dieu est pour celui qui s’engage une véritable révolution. Cette mise en chemin, ce “retour” n’est jamais un retour en arrière, elle ouvre au contraire de nouvelles possibilités dans la vie de celui qui se met en chemin révélant ainsi la liberté en lui. “La teshouva enseigne donc à quiconque a emprunté un chemin sans issue ou suffocant qu’il doit d’abord revenir en arrière (par le repentir moral mais aussi par la réflexion, l’étude, la prière, et le dialogue avec autrui) pour repartir ensuite dans une bonne direction, c’est-à-dire une direction où son existence, en ce qu’elle a d’unique, puisse s’accomplir”, note Catherine Chalier1. Faire teshouva, c’est oser descendre en soi pour y délier les nœuds de notre “être en vérité”. Etty, sur le chemin de cette quête de vérité de soi, va recevoir l’Appel divin qui l’enjoint à (re)venir vers Lui. Elle ne retourne pas vers une tradition figée, mais vers une intériorité vivante, toujours en mouvement.

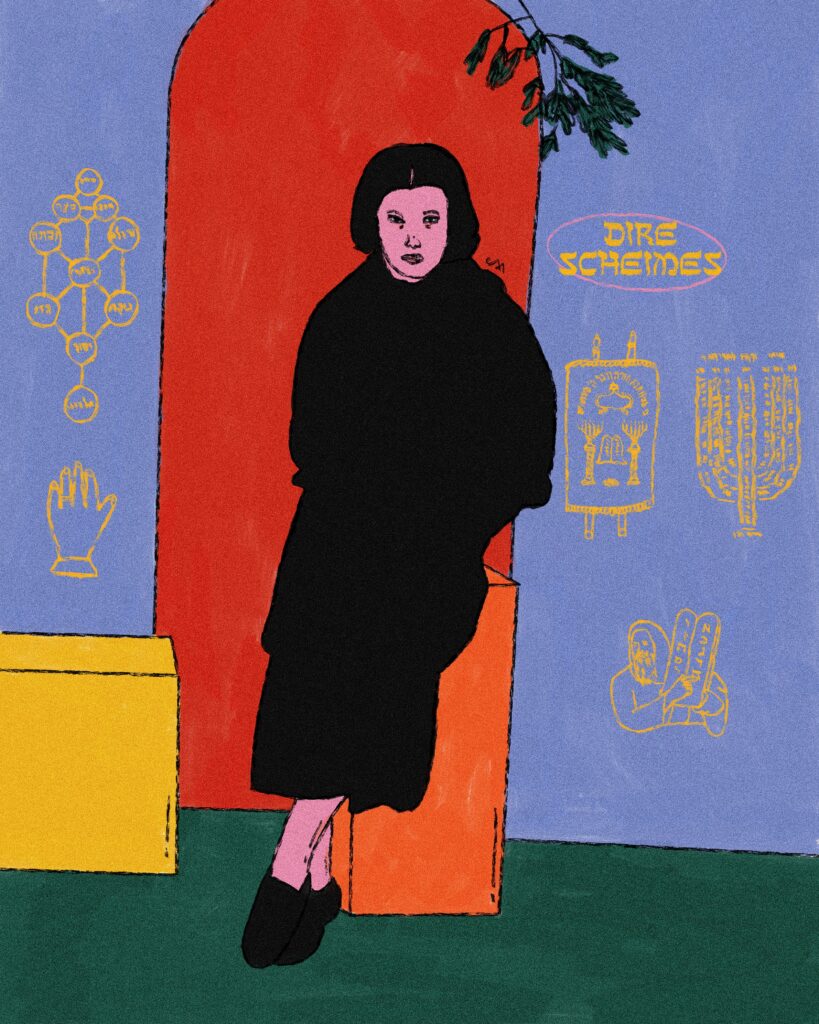

Quelques années plus tard, c’est Monique‐Lise Cohen (Etty Hillesum. Une lecture juive, Orizons, 2013) qui propose à son tour une nouvelle interprétation de la pensée hillesumienne en avançant une thèse surprenante : Etty aurait été influencée dans son cheminement spirituel par les méditations hassidiques. En effet, sa mère, Riva Bernstein, qui était née en 1881 à Potchev en Russie dans la “Zone de résidence” (territoire de l’Empire russe où les Juifs étaient autorisés à vivre entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle) aurait nécessairement connu la mystique hassidique qu’elle aurait pu transmettre à sa fille. Ainsi, Etty Hillesum aurait retrouvé par sa prière une tradition juive que sa mère avait apportée avec elle de Russie mais qu’elle avait dû abandonner en s’assimilant à la vie culturelle de sa nouvelle ville, Amsterdam. Quand Etty cite en yiddish la prière qu’elle entend récitée à Westerbork, le “scheimes”, Monique‐Lise Cohen y voit le signe d’une transmission mère‐fille allant au‐delà de la simple transmission de sa langue maternelle, le russe, qu’Etty chérit. En citant la prière du Shema par son nom en yiddish, Etty Hillesum témoigne d’un héritage culturel et religieux que Monique‐Lise Cohen nous invite à creuser pour y découvrir toute la profondeur de la pensée hillesumienne : “Je vois emporter sur un brancard un vieillard au dernier stade de la maladie, qui dit son propre scheimes… ‘Dire scheimes’, c’est dire une prière pour un mourant. La prière se compose essentiellement du nom de Dieu et prend sa valeur la plus haute lorsque le mourant est encore en état d’y mêler sa voix. […] Je vois un père qui, avant le départ, bénit sa femme et son fils et se fait bénir lui-même par un vieux rabbin à la barbe neigeuse et au profil enflammé de prophète. Je vois…ah ! comment pourrai-je jamais le décrire…” (Lettre à Han Wegerif et autres, Westerbork, 24 août 1943)

Dans cet ouvrage, la prière d’Etty, corporelle et silencieuse, est lue à la lumière de la tradition hassidique et de la prophétie biblique. Cette fois, ce n’est plus au Christ ou à Saint Augustin qu’Etty est associée, mais aux figures bibliques tels qu’Abraham, Moïse ou Elie.

Dans les années 2010 quand sont publiés ces deux ouvrages, les données biographiques disponibles sur Etty et sa famille sont minces. D’elle, on ne sait rien, mais on prétend tout savoir : une jeune femme juive ignorante de sa tradition se convertit à un Dieu proche de la tradition chrétienne, au coeur de la Shoah. Mais, en janvier 2025, une nouvelle biographie vient souffler un vent de renouveau sur les études consacrées à Etty Hillesum. À l’initiative de la Fondation Etty Hillesum des Pays‐Bas (EHOC), la journaliste et écrivaine Judith Koelemeijer s’est vu confier la mission d’écrire une biographie complète et définitive. Ce travail, fruit d’une dizaine d’années de recherche présente “l'histoire de sa vie”. La biographe a exploré des archives jusqu’ici non explorées, interrogé les derniers témoins vivants ainsi que leurs descendants, et poursuivi son enquête jusqu’en Russie, aux États‐Unis et en Israël, à la rencontre de ceux qui, un jour, ont croisé la route d’Etty Hillesum. Pour la première fois, Etty Hillesum apparaît dans toute la complexité de sa personnalité — elle se dévoile sous un jour nouveau, plus proche, plus rebelle — et surtout plus juive. On découvre alors une femme drôle, pleine de contradictions mais toujours portée par une foi inébranlable en Dieu et en l’humain. Avec la publication de cette biographie, les ouvrages de Catherine Chalier et de Monique‐Lise Cohen résonnent à nouveau : les intuitions qu’elles avaient soulevées dans leurs interprétations des textes d’Etty, il y a plus de dix ans, se voient confirmer par les récentes recherches biographiques. C’est sûrement ce qui explique l’intérêt renouvelé aujourd’hui des mondes juifs pour la figure d’Etty Hillesum.

Exil(s) : la galut comme expérience spirituelle

La notion de galut, l’exil, est centrale dans la tradition juive. Chez Etty Hillesum, cet exil est multiple : exil historique (celui du peuple juif persécuté), exil géographique (le départ vers Westerbork puis Auschwitz) et exil mystique (l’idée d’un Dieu absent, en exil dans le cœur des hommes). Dans ses tribulations intérieures, Etty lutte pour un ancrage, une manière d’habiter l’exil sans lui succomber : “Garde tes pressentiments et ton intuition, c’est une source où tu puises, mais tâche de ne pas t’y noyer ! Ton imagination, tes émotions intérieures, etc., sont le grand Océan sur lequel tu dois conquérir de petits lambeaux de terre, toujours menacés de submersion. ” (10 mars 1941)

Dieu lui‐même, chez Etty, est un exilé. Elle écrit pour lui faire place en elle, pour lui offrir une demeure où respirer. Ce Dieu faible et silencieux, qu’elle veut protéger, renvoie à une expérience mystique profondément juive tirée de la Kabbale : celle d’un Dieu qui se retire pour que l’homme devienne responsable : “Je vais t’aider, mon Dieu à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une chose cependant m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. ” (12 juillet 1942)

Une responsabilité spirituelle face au mal : l’éthique du tikkoun olam chez Etty Hillesum

Pour Etty Hillesum, entrer en dialogue avec Dieu signifie aussi découvrir un Dieu impuissant, en péril : “Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, mon Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement, mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. ” (12 juillet 1942)

Cette prière éloquente résume assez bien toute la réflexion que développe Etty sur Dieu, mais aussi sur le monde et les hommes car pour elle, le monde est une création de Dieu ; prendre soin de Dieu, c’est prendre soin de son monde et de ses créatures. Etty Hillesum cherche à mettre au jour Dieu chez les êtres persécutés, opprimés qu’elles croisent au camp de Westerbork, non pas pour qu’Il leur apparaisse comme un être suprême salvateur, car elle‐même ne se le représente pas comme cela, mais comme une autre réalité d’expérience, comme elle le vit. Où trouve‐t‐elle cette force de “retourner” sa prière, pour ne pas demander à être sauvée mais à sauver elle‐même ? Elle sait qu’il n’y a pas d’espoir à placer en une force extérieure, ni même en politique, pour échapper à la persécution nazie, mais elle cherche à transmettre cette vérité qui la garde vivante et qu’elle a découvert en elle mais qui reste enfouie chez les autres. Pour elle, sauver Dieu revient à le rendre vivant chez les autres afin qu’ils se fassent demeure pour le divin. Dans cette extrême générosité d’âme et foi à toute épreuve dont fait preuve Etty, ne trouve‐t‐on pas ici un écho à l’idée de tikkun olam, la “réparation du monde” ?

Ce concept kabbalistique acte que le monde a été créé dans un état imparfait, et l’humanité a pour tâche spirituelle de le réparer, notamment en rassemblant les “étincelles divines” dispersées dans la matière. N’est-ce pas ce que tente de faire Etty Hillesum, rassembler les étincelles divines chez les autres et ainsi “réparer” en eux Dieu en danger ?

Fidélité à l’esprit de la tradition

Etty Hillesum n’appartient ni à la religion juive orthodoxe, ni au judaïsme réformé, ni au sionisme politique. Mais elle porte en elle une intériorité juive, une mémoire du peuple juif, une hauteur éthique qui prolongent — autrement — la tradition. Son judaïsme est existentiel, spirituel, tragique : il est celui de l’exil ou des psaumes de la détresse, bien plus que celui de la loi. Etty Hillesum n’échappe pas à la tradition juive, elle la traverse à sa manière. Elle en incarne peut‐être une forme ultime : celle d’un judaïsme nu, sans rites ni dogmes, mais habité jusqu’au bout par l’appel à vivre, à témoigner, à prier au cœur même de l’exil et de l’effondrement.

Si les paroles d’Etty Hillesum ont inspiré tant de sensibilités et continuent de le faire, c’est qu’elles sont porteuses d’un message universel : elles invitent à interroger nos certitudes, à prendre du recul face à ce que nous tenons pour acquis : notre rapport au mal, à la souffrance, à Dieu, à l’autre, à nous‐mêmes. Elle ne donne pas de leçons, elle ne propose pas de système de pensée : elle témoigne, avec une lucidité bouleversante, de ce que signifie rester humain dans un monde déshumanisé. Aujourd’hui encore, ses écrits n’ont pas dit leur dernier mot.

- Catherine Chalier, Le désir de conversion, Seuil, 2011, p. 53.

↩︎