Lire l’épisode 1 : Etty Hillesum, itinéraire spirituel d'une âme tourmentée

Lire l’épisode 2 : Le destin des écrits d'Etty Hillesum : genèse d'une publication inespérée

Lire l’épisode 3 : Mystique chrétienne ou sainte laïque : comment a été lue Etty Hillesum ?

Lire l’épisode 4 : Relire Etty Hillesum à la lumière de la tradition juive

En octobre 2024, je commence un master en sciences des religions et des sociétés à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE). Il me faut rapidement trouver un sujet de recherche pour mon mémoire de fin d’études, un sujet entre pensée et philosophie juive, mais surtout un sujet de recherche, c’est-à-dire sur une question qui n’avait pas encore trouvé de réponse. J’étais surtout intéressée par les questions d’identités juives et de conversion, notamment la teshouva, cette conversion propre au judaïsme qu’on qualifie plus comme un “retour” à Dieu. Mais qu’est-ce qui motive une personne à revenir vers Dieu et comment cela se caractérise‐t‐il ?

Revenir à Dieu ? Voilà que resurgit dans ma mémoire le nom d’Etty Hillesum. Quelques années plus tôt, j’avais rencontré cette jeune femme et son Journal par hasard dans un roman graphique de vulgarisation philosophique. Etty y était présentée comme une femme de lettres qui s’était éveillée spirituellement pendant la Shoah avant d’être assassinée à Auschwitz. À l’époque, intriguée par cette figure dont je n’avais jamais entendu parler, j’avais entrepris quelques recherches pour en savoir un peu plus. Etty était juive, non pratiquante, et s’était tournée vers Dieu en pleine tourmente historique. Cette jeune intellectuelle était même allée travailler dans le camp de transit de Westerbork pour être au plus près des siens et “partager le destin de [son] peuple”. Pour moi, il n’y avait pas de doute, l’itinéraire spirituel d’Etty Hillesum était un exemple de teshouva. Mais, plus mes recherches avançaient, plus je m’étonnais de découvrir qu’une abondance de sources chrétiennes l’évoquait et peu de sources juives.

On la disait mystique chrétienne, convertie à l’amour du Christ, disciple des Évangiles. C’est alors que je me suis engagée dans la lecture de son Journal et de ses Lettres pour essayer d’y voir plus clair. Je terminai ma lecture avec une certitude : Etty Hillesum ne s’est jamais convertie au christianisme. Et puis, pourquoi est‐elle inconnue des mondes juifs quand j’avais, dans ma lecture de ses écrits, trouvé tant de résonances avec la tradition juive ? J’avais trouvé mon sujet de mémoire.

Un héritage à perpétuer

Quand je dis que je travaille sur la pensée d’Etty Hillesum et ses liens avec la pensée juive, je rencontre généralement trois types de réactions différentes : soit on connaît vaguement Etty Hillesum, son histoire et son Journal, soit on lui voue presque un culte, une admiration infinie depuis qu’on a découvert ses écrits. Mais le plus souvent on ne connaît pas Etty Hillesum et il me faut expliquer brièvement qui elle est.

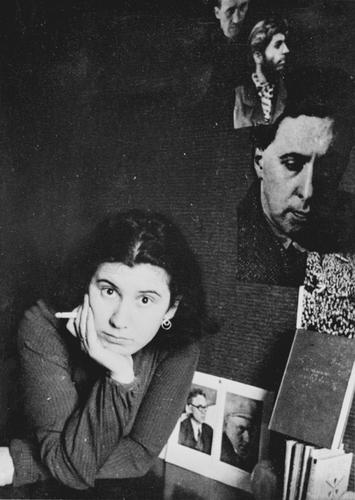

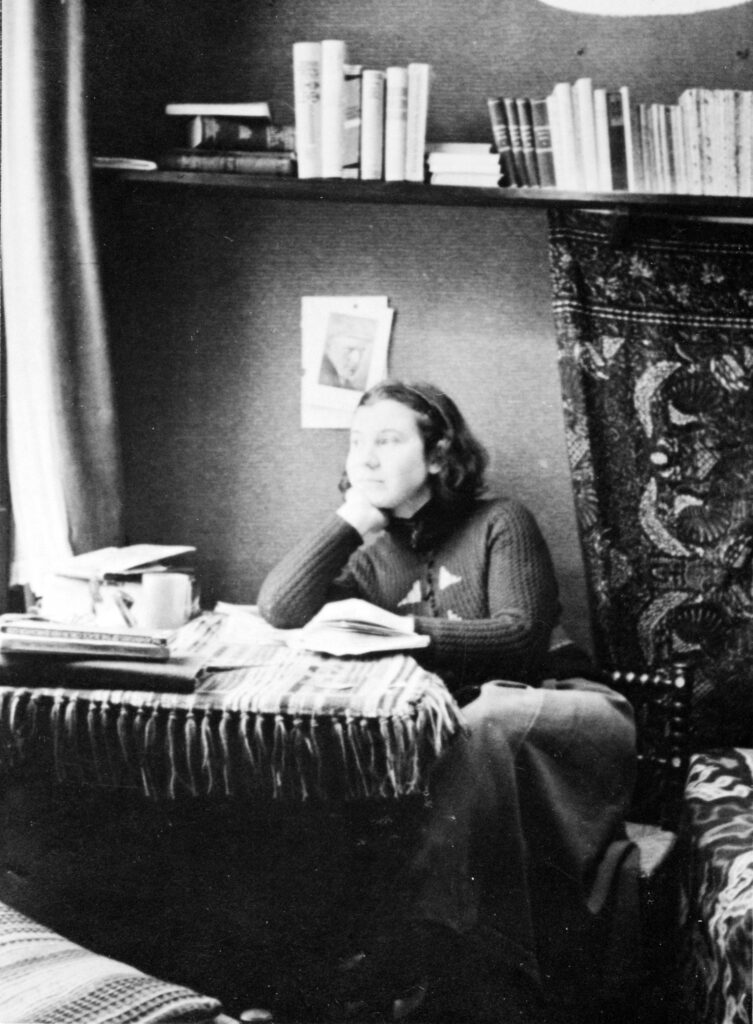

Encore aujourd’hui, je suis toujours à la recherche de la meilleure façon de la présenter : Etty Hillesum est une écrivaine ? Non, plutôt une penseuse ? N’est-elle pas aussi un peu philosophe ? Mais on la présente aussi souvent comme une mystique, encore faut‐il savoir ce qu’on entend derrière ce mot… Et puis j’ai arrêté de vouloir la présenter à travers des noms communs qui n’étaient jamais assez justes pour elle. Maintenant, pour présenter Etty Hillesum, je dis ce qu’elle a fait : Etty Hillesum est une femme juive de 27 ans qui a tenu un journal intime de 1941 à 1943. Pendant deux ans, elle a couché sur le papier ses états d’âme pour mettre au clair ses pensées. Partie à la recherche d’elle-même, de son véritable soi, elle dit rencontrer Dieu en chemin. Alors Etty écrit sur elle, Dieu, les hommes et le monde alors qu’autour d’elle se joue la grande tragédie du XXe siècle. Parfois elle poétise, parfois elle philosophe. Toujours, elle réfute les dogmatismes et questionne.

Son écriture comme sa pensée restent inclassables : à la croisée de la littérature, de la philosophie, de la théologie, de la mystique ou encore de la psychologie, la figure d’Etty Hillesum est un exemple de liberté. Dans ses écrits, tout se complète et s’oppose à la fois sur le plan politique, psychologique et religieux car elle refuse de restreindre sa pensée et de se ranger d’un côté ou d’un autre. Elle veut être tout à la fois et assume ses contradictions.

Si elle veut pouvoir corriger en elle ses travers et ainsi mener une vie plus raisonnable, il faut bien qu’elle se montre entière, comme elle est véritablement, sous toutes ses facettes, c’est-à-dire une femme juive, dépressive, intellectuelle, amoureusement insatisfaite et éveillée spirituellement dans un monde en guerre qui la menace.

Si son œuvre a bouleversé tant de personnes, c’est parce que loin de donner des réponses toutes faites ou un exemple à suivre, Etty Hillesum ne cesse de questionner le monde qui l’entoure, à commencer par elle‐même. Elle laisse en héritage ce geste fort que peu de personnes ont le courage de perpétuer : elle nous invite à nous questionner. Oserons‐nous écrire sur nous‐mêmes pour mettre au clair nos idées et prendre le risque de se retrouver changé ? Oserons‐nous nous détacher de nos anciens ancrages ? Oserons‐nous apparaître auprès des autres, comme nous sommes véritablement, dans nos travers et nos contradictions ? Oserons‐nous refuser une assignation extérieure et défendre une identité plurielle ?

Etty montre que l’identité, loin d’être une donnée figée, se construit et évolue tout le long d’une vie, qu’être une femme avec des désirs, qu’être Juive, qu’être de gauche, que croire en Dieu en tout temps n’est pas incompatible avec l’incertitude et la souffrance. Etty définit elle‐même sa propre identité. Et encore, ce n’est pas la réponse à ses questions. Si elle cherche qui elle est, Etty Hillesum cherche surtout comment agir dans ce monde, comment être auprès des autres, que faire quand tout autour de nous nous menace ? C’est peut‐être là sa véritable force : elle ose poser les questions qui dérangent, qui irritent les personnalités qui se veulent trop lisses, trop sérieuses, trop parfaites.

Elle ne laisse derrière elle qu’un millier de pages qui portent tout autant de questions. Plus que de se demander ce qu’Etty Hillesum aurait pu dire si elle avait survécu, il faut écouter ce qu’elle a déjà eu le temps de dire. Son rapport au mal, à Dieu, à la liberté intérieure incarne une modernité déroutante quand on pense à son contexte d’écriture. C’est sûrement cette force d’esprit et cet anticonformisme qui séduit aujourd’hui un public en quête de spiritualité par essence non dogmatique et non institutionnelle.

Le futur des écrits d’Etty Hillesum

L’œuvre d’Etty Hillesum, bien que très mince, entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de lecture, plus profonde, plus fine, et plus attentive à sa judéité et à son éthique. L’intérêt qu’on lui porte de plus en plus semble aussi être une réponse à notre temps, à ses violences, à sa quête de sens : Etty Hillesum a vécu dans un autre temps, dans un autre endroit, mais les questions qu’elle se pose, nous nous les posons nous aussi aujourd’hui. Son Journal, entre littérature, autobiographie et philosophie constitue un matériau précieux pour tous ceux qui souhaitent réfléchir à l’acte d’écriture et de mise en question, à la manière de “dire la vie” en situation extrême.

En concluant cette série d’articles sur Etty Hillesum, je me trouve avec bien plus de questions que de réponses à apporter. Et la dernière est peut‐être la plus importante : 2025 est‐elle enfin l’année où Etty Hillesum trouvera la reconnaissance qu’elle mérite ?

Bibliographie :

Judith Koelemeijer, Etty Hillesum. L’histoire de sa vie, traduit du néerlandais par P. Noble et I. Rosselin, Seuil, 2025.

Etty Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum ; journaux et lettres, édition intégrale, coll. Opus, éd. du Seuil, 2008.