Au début de votre livre, vous rappelez son objet : comprendre, notamment, la place des Juifs militants au sein du parti communiste français après la Libération. Qu’est-ce qui vous a guidé vers ce sujet ?

J’avais consacré mon mémoire de recherche à la période de la Seconde Guerre mondiale, à une famille de passeurs résistants de la ligne de démarcation. Après cela, j’ai souhaité me concentrer sur la période d’après-guerre et, en particulier, sur l’histoire des Juifs après la Shoah, une thématique alors en plein développement historiographique. Au cours d’un séminaire sur les Juifs après 1945, le chercheur Simon Perego m’a conseillé d’étudier un fonds d’archives sur les Juifs communistes, composé par un Juif communiste, David Diamant.

J’ai donc commencé mes recherches avec une hypothèse que je souhaitais confronter aux archives : j’avais le sentiment qu’être juif et communiste, en particulier à cette période‐là, était quelque chose de complexe, que cette identité pouvait entraîner des moments de tension et conduire à renoncer à des pans de son identité. Je voulais aussi poser la question : ça veut dire quoi, être juif ? Il était essentiel dans mon travail de ne pas figer l’identité juive, de montrer que les façons d’être et de se définir sont toujours plus complexes et évolutives (en fonction des contextes et des groupes sociaux), même quand certains continuent d’affirmer que les Juifs communistes étaient des Juifs qui ne pouvaient pas être reconnus comme tels.

Et, souvent, quand j’introduis le sujet de mon livre auprès du grand public, je ressens le besoin de définir ce que c’est que d’être juif, ce n’est pas une identité uniquement fondée sur la religion mais sur les origines, la culture, la langue (yiddish dans le cas des militants communistes étudiés), le cercle social, la culture, les habitudes… Les militants juifs communistes dont j’ai suivi les itinéraires sont à la fois juifs sur le plan ethnique – leurs deux parents étaient juifs – et sur le plan culturel – ils ont grandi dans des environnements juifs et ont bénéficié d’une éducation juive traditionnelle d’Europe de l’Est (ils sont nés au début du XXe siècle).

Vous l’écrivez à plusieurs reprises, les Juifs communistes sont ce que l’on peut appeler une triple minorité : minorité juive au sein du parti communiste (PC), minorité communiste au sein du monde juif, minorité au sein de la société française. D’après vos recherches et l’étude de trajectoires individuelles de militants (à travers notamment l’interview de leurs enfants), pourquoi ces appartenances sont-elles difficiles à concilier ? Entraînent-elles forcément un morcellement de l’identité, un sentiment de naviguer entre plusieurs mondes ?

Même si j’ai voulu étudier le moment d’après-guerre, il y a eu un moment dans l’histoire de ces militants (et de la France) où être juif, communiste et français, c’était une évidence. Avant la guerre, ils étaient français parce qu’ils souhaitaient le devenir, ils étaient communistes parce qu’ils étaient engagés depuis les années vingt dans leur pays d’origine, en général la Pologne. Mais la guerre est venue bouleverser ces évidences. Ils ne pouvaient plus être français parce que le gouvernement français les désignait comme Juifs et étrangers et dénaturalisait une partie de ceux qui avaient été naturalisés. Rester militant au Parti communiste n’était plus une évidence alors que l’URSS de Staline signait un pacte de non‐agression avec l’Allemagne nazie (pacte germano‐soviétique du 23 août 1939). Mais à partir de l’invasion par les nazis de l’URSS (22 juin 1941), le PC qui avait déjà commencé à mener des actions clandestines depuis quelques mois, entre frontalement en Résistance. Il est à nouveau possible d’être juif et communiste dans la France qui combat pour sa Libération.

Après la guerre, ces trois identités redeviennent compatibles. En ce qui concerne l’identité française par exemple, le PC va aider ces militants à obtenir la nationalité française. Quant aux identités juives et communistes, ce sont deux identités que ces militants vont pouvoir concilier au sein du « secteur juif » du PCF et de ses nombreuses organisations. Si ces militants militent au quotidien dans des cellules du parti, ils sont aussi membres d’associations de secours mutuels à destination des Juifs dans le besoin et d’associations juives communistes dont le but est d’œuvrer à la renaissance de la culture yiddish (musicale, littéraire, etc.) après la Shoah.

Quelques années plus tard, ces identités entrent de nouveau en conflit. C’est d’abord, à la fin des années quarante, l’identité française d’une partie de ces militants qui est fragilisée. Dans le contexte de la guerre froide, le gouvernement français va accuser certains communistes dont des Juifs récemment naturalisés d’espionner pour le compte de l’URSS et les menacer d’expulsion. Ce sont surtout les identités juives et communistes qui deviennent difficiles à concilier. L’antisémitisme rouge (soviétique, stalinien puis polonais) des années cinquante puis soixante vient percuter les certitudes de ces militants, eux qui étaient persuadés que le communisme portait en lui la fin de l’antisémitisme.

Après la guerre, vous rapportez que les Juifs yiddishophones de la mouvance communiste représentaient au moins 10% de la population juive de France. Les Juifs communistes cherchent alors à s’imposer comme "un groupe d’influence central" dans un monde post-Shoah. Pourquoi ce besoin de devancer les autres mouvements (sionistes et bundistes) ?

Déjà commençons par rappeler qu’à cette époque (et même avant la guerre), dans le monde juif, tous les mouvements sont en concurrence et cherchent à devancer les autres. Ils le font en mêlant le social (dispensaires, cantines, caisses de prêts sans intérêt), le culturel et le politique. Il s’agit de diffuser une idéologie et de recruter de futurs adhérents et militants politiques, par le biais du social et du culturel. Cette compétition politique s’inscrit par ailleurs dans un contexte national de concurrence entre les principaux partis politiques. Le PCF est alors à son apogée et a des ambitions toujours plus grandes.

Cette concurrence politique d’après-guerre ne vient toutefois pas rompre l’unité créée pendant la guerre face aux persécutions. Pendant la guerre, malgré leurs différends politiques, les organisations juives de France s’étaient en effet alliées contre l’occupant nazi et la France de Vichy (ce qui a notamment donné lieu à la création du CRIF à la fin de l’année 1943). Dans les premières années d’après-guerre, l’heure est encore à l’espoir de l’unité au sein d’organisations unitaires comme le CRIF. Des tensions existent et la compétition est rude, mais des projets communs sont encore possibles.

Comment pourriez-vous décrire la relation entre le secteur juif du PC (l’ancienne sous-section juive de la MOI, des militants issus du monde des petits artisans et commerçants juifs yiddishophones nés au début du XXe siècle et rejoignant le PC de leur pays d’origine dans les années vingt) et les cadres dirigeants du PCF (la ligne générale) entre la fin de la guerre et 1956 ?

Cette relation évolue dans le temps. Dans l’esprit du PC après la guerre, l’idéal aurait été que les organisations de la Main‑d’œuvre immigrée (MOI), dont la section juive, finissent par perdre de leur importance et que leurs membres se mêlent au reste des militants communistes. Selon le parti, puisque les communistes étrangers (y compris les Juifs) ont pris part à la résistance, ils ont gagné le droit d’être français à part entière, de ne plus se préoccuper des questions spécifiquement « nationales » (en l’occurrence juives). Le PCF envisage donc la suppression de la MOI et d’une partie de ses organisations. Or, à la Libération, les Juifs font face à des enjeux spécifiques, en raison de la persécution et des spoliations dont ils ont été victimes. Ils savent pertinemment que seules des organisations juives se battront suffisamment pour rééquilibrer une situation injuste héritée de la guerre. Les dirigeants juifs communistes négocient donc avec la direction du PCF pour maintenir la section juive de la MOI et ses organisations. Ils mobilisent pour cela un argument politique : si vous voulez qu’on devienne une force motrice dans le monde juif et que l’on ne se laisse pas devancer par les bundistes et les sionistes, on doit maintenir nos organisations en yiddish (car de nombreux Juifs issus de l’immigration ne parlent alors que yiddish). Cet argument politique convainc le PCF, qui comprend aussi la volonté des Juifs communistes de reconstruire la vie juive après la Shoah et qui les accompagne dans cette reconstruction. La section juive de la MOI change de nom et devient le « secteur juif » du PCF.

Mais, à mesure que l’on s’éloigne de la guerre, le PCF va souhaiter que le secteur juif se focalise moins sur des questions « spécifiquement juives » et qu’il suive plus la ligne du parti. Le PCF reproche notamment au secteur juif de se laisser déborder par des débats en interne autour de la création de l’État d’Israël puis, au début des années cinquante, autour de « l’antisémitisme rouge ». Ce que craint le PCF, c’est que le secteur juif du PCF ne parvienne pas à « tenir » ses militants qui, pour beaucoup, doutent dans ces moments‐là.

Comment le secteur juif réagit-il à cette injonction de la part du PCF ?

Il y a quelque chose qu’il faut bien comprendre avec ces militants, c’est qu’être communiste, ce n’est pas simplement être engagé politiquement, c’est engager sa vie. Quand on est communiste, nos amis le sont, notre cercle professionnel l’est, notre temps libre est lié à des réunions, à des activités organisées par le parti. Et, en cas de désaccord, la rupture ne se consomme pas comme ça. D’ailleurs, quand on désapprouve quelque chose, on ne l’exprime pas publiquement pour ne pas affaiblir le parti. Cela a une conséquence très concrète : dans les archives juives communistes, on trouve surtout la « ligne » du parti et du secteur juif, et pas des documents qui montrent les doutes qui ont pu traverser les militants. Par exemple, au moment du supposé complot des blouses blanches, il existe des textes de propagandes très violents écrits par des Juifs communistes, qui accablent les médecins soviétiques. Or, ces textes ont parfois été écrits après des débats en interne, des doutes intérieurs. Leurs auteurs ont parfois eu des regrets quelques mois ou années plus tard. Et ça, on le découvre notamment en lisant leurs autobiographies (souvent non publiées et conservées par les familles), en interrogeant leurs enfants ou encore en s’intéressant à leur correspondance. En l’occurrence, dans les années cinquante, les dirigeants du secteur juif du PCF ont plusieurs fois cherché à entrer en discussion avec la direction du PCF. C’est en passant par la voie interne qu’ils ont essayé de faire changer les choses. Je pense au dramaturge juif communiste Haïm Slovès qui a écrit pendant des années des lettres à Maurice Thorez, secrétaire général du PC, à propos de la disparition de la culture yiddish en URSS. Il a mis des années avant de rompre avec le parti. S’il a fini par exprimer publiquement ses désaccords avec le parti, il est l’un des rares à avoir rendu ces désaccords publics. Parmi ceux qui ont rompu, beaucoup ont choisi de partir sur la pointe des pieds.

J’avais surtout envie de montrer que certains Juifs du PCF, même s’ils se sont montrés fidèles en apparence à la ligne du parti, ont traversé des moments de doute extrême sans pour autant renoncer à ce en quoi ils croyaient. Ils cherchaient encore à croire en l’idée du communisme, en l’idéal.

Plus les années passent, plus l’unité dans le monde juif se fragilise. Les Juifs communistes sont progressivement mis à l’écart des préoccupations juives nationales. Quels sont les principaux sujets qui divisent ?

Il y a plusieurs sujets de discorde, le principal étant l’antisémitisme rouge. Pour beaucoup de Juifs français, au début des années cinquante, continuer à être communiste est presque assimilé à un crime : on leur reproche même d’être complices de la politique soviétique. La rupture est alors définitive : deux camps s’opposent, les communistes et les anticommunistes.

La question d’Israël est aussi très présente. Rappelons qu’à la fin de la guerre, les Juifs communistes étaient évidemment favorables à la création d’un État juif pour que les Juifs originaires d’Europe de l’Est, persécutés, qui ne pouvaient vivre nulle part ailleurs, puissent s’y établir. Jusqu’en 1948, sionistes et communistes travaillent même main dans la main à un projet d’association commune et à des projets comme une collecte de fonds pour Israël. À ce moment‐là, l’URSS soutenait la création de l’État d’Israël, et les Juifs communistes agissaient donc dans la ligne du parti. Toutefois, dans les années qui suivent, la position de l’URSS et du PCF sur Israël change. Les Juifs communistes sont donc pris entre deux feux. Ils dénoncent par ailleurs la politique israélienne vis‐à‐vis des Palestiniens. Mais je tiens à préciser que leur position sur Israël n’a jamais évolué : ils ont toujours défendu le droit à l’existence de cet État. Simplement, ils dénoncent certaines politiques de l’État – notamment les expulsions – et le racisme d’où qu’il vienne, en l’occurrence ce qu’ils appellent parfois le racisme anti‐arabe.

Mais, ce n’est pas parce qu’ils sont en conflit avec une partie du monde juif qu’ils se sentent moins juifs, leurs sociabilités sont juives, ils restent yiddishophones, entretiennent une culture issue du monde juif d’Europe de l’Est (puisqu’ils appartiennent à la première génération d’immigration), ils ne se positionnent pas en rupture avec leur identité juive. C’est d’ailleurs, ce qui les distingue des générations postérieures, nées en France, qui ne portent pas le même héritage, qui se sentent peut‐être plus françaises que juives.

Pour certains militants, à un moment donné, l'identité juive reprend le dessus en découvrant (ou en prenant conscience de) l’antisémitisme rouge. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces Juifs qui quittent le parti (et donc renoncent à une partie de leur vie) en raison de leur judéité ?

Parlons tout d’abord des militants communistes qui, après la guerre, sont retournés vivre dans leur pays d’origine, le plus souvent la Pologne, pour y exercer des responsabilités dans le parti. À la fin des années soixante, une partie d’entre eux est victime de l’antisémitisme d’État et décident de quitter le pays. À leur arrivée en France, ils vivent parfois une deuxième rupture en découvrant que les membres du PC refusent de les croire : on ne veut pas entendre qu’ils ont été victimes d’antisémitisme dans une démocratie populaire. Dans ce contexte, ces communistes rompent avec le PCF et s’engagent non plus politiquement (il n’est pas question pour eux de rejoindre un autre parti, contrairement à ce que feront des générations postérieures en rompant avec le communisme ou l’extrême-gauche), mais culturellement, dans la valorisation de la culture yiddish, à travers l’édition ou la traduction d’ouvrages.

Propos recueillis par Léa Taieb

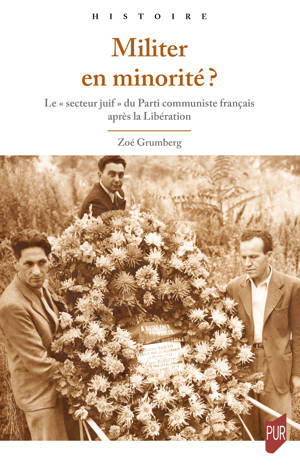

Zoé Grumberg, Militer en minorité ? Le « secteur juif » du Parti communiste français après la Libération, Presses universitaires de Rennes, 2025, 25€