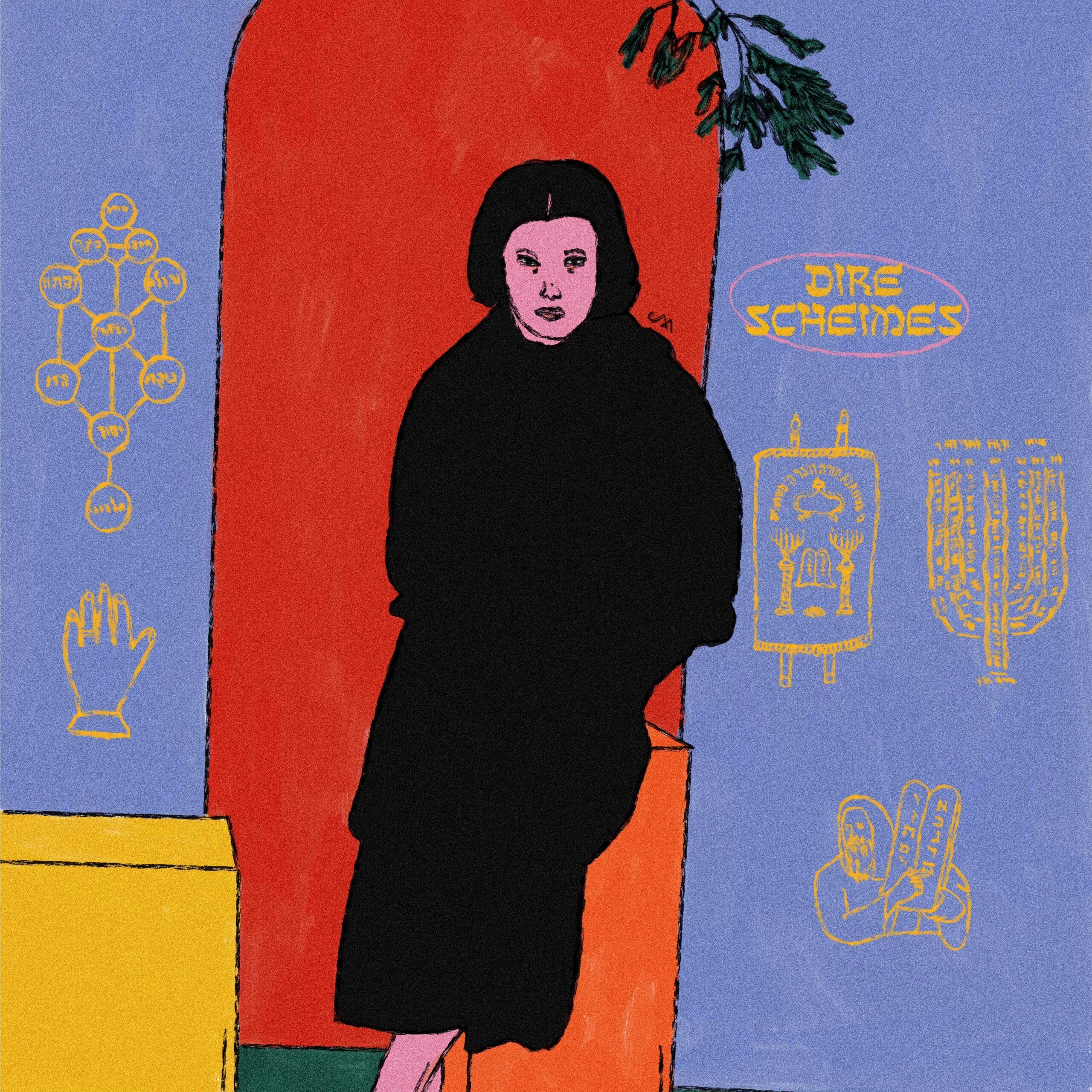

C’est dans une cave à vin allemand que Lucie, la narratrice, rencontre Jonas, un juriste méticuleux du Conseil constitutionnel. Dès les premières minutes de ce rendez‐vous arrangé, Jonas prévient : "En tant que Juif, je ne me sens pas très à l’aise dans une cave allemande, donc ne t’étonne pas si à un moment tu te retournes et que je suis parti en courant". Malgré ce trait d’esprit juif qui en mettrait plus d’une mal à l’aise, Lucie est séduite.

Pourtant, bien que s’aimant, les deux jeunes gens se retrouvent vite confrontés à une réalité insoluble : Jonas est juif, Lucie ne l’est pas.Comment faire cohabiter deux identités sans éclipser l’une ou l’autre ? Jonas, bien qu’ouvert et non croyant, est issu d’une famille juive pratiquante marquée par les traumatismes de la Shoah et porte un héritage souvent trop lourd, notamment quand vient l’arrivée du premier enfant, un fils qui plus est ! Et qui dit garçon… dit circoncision.

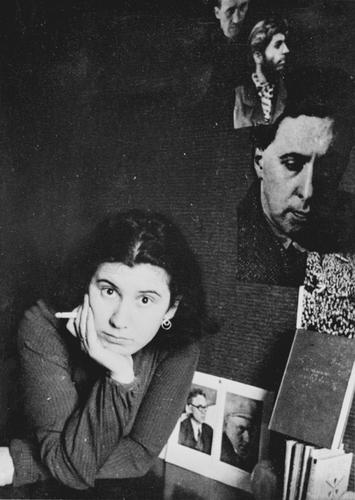

S’il s’agit bien d’un roman, ce livre s’inspire en partie de la vie de Lucie‐Anne Belgy : "Je n’aurais jamais écrit ce livre si cela n’avait pas été une part de ma vie. C’est pour cette raison que j’ai choisi le “je” dans le livre : pour qu’à aucun moment on ne pense que je m’approprie une parole qui n’est pas la mienne". Elle ajoute : "J’avais un sensitive writer à la maison [son mari]". Comment raconter l’antisémitisme et la peur quand on ne les a pas soi‐même vécus ?

Au‐delà de ces différences religieuses et identitaires, le couple de Jonas et Lucie doit aussi surmonter la violence de leur fils vis‐à‐vis de ses camarades, une violence physique, incontrôlable, qu’ils ne comprennent pas et dont ils cherchent autant les causes que les solutions. Pourquoi Ariel, cet enfant curieux et sensible, agresse‐t‐il les autres à la moindre contrariété ? Une violence que ses parents, de plus en plus isolés, devront apprendre à canaliser.

Entretien avec Lucie-Anne Belgy

En quoi ce livre s’inspire-t-il de votre histoire ?

Je voulais écrire sur un couple mixte tout en montrant que ce n’est pas aussi facile qu’on le pense. Il y a une facilité dans la fiction qui consiste à dire "comme on s’aime, il est normal de sacrifier des pans entiers de sa vie pour l’autre" alors que ce n’est pas aussi simple que ça. Je ne voulais pas que le personnage féminin, qui n’est pas juive, se convertisse et qu’il s’agisse de l’unique solution pour qu’ils restent ensemble. Je voulais que personne n’impose rien à personne, et offrir l’histoire d’une cohabitation entre deux identités où la mixité prend le sens d’un échange en confiance : "Je te fais confiance pour comprendre ce qui m'habite, ce qui m'anime et ce qui pèse sur moi". Deux solutions s’offrent à ces couples : soit le repli sur soi et le sentiment que l’autre ne peut pas comprendre, soit le partage et la tentative de se comprendre profondément. Pour que le livre soit intéressant, il fallait nécessairement qu’il y ait des difficultés, que cette compréhension soit mise à l’épreuve. Au commencement d’une relation amoureuse, on est comme dans une bulle et on pense que rien ne peut nous arriver, que l’on tiendra quoi qu’il arrive. Je voulais que l’amour ne suffise pas, justement, qu’il se passe quelque chose qui vienne briser la paix ou la supposée facilité de tout ça. Et là, le premier sujet pour briser cette tranquillité, c’est la circoncision, le choix de circoncire ou non leur nouveau né. Car pour quelqu’un qui n’a pas été élevé dans ce rite, c’est une forme de violence de voir ça sur un enfant qui vient de naître.

La culpabilité de Jonas est l’un des fils conducteurs du livre. On sent qu’il veut faire primer son amour pour Lucie, qu’il est heureux d’avoir fait le choix de la mixité et de l’ouverture. Et en même temps, il porte sur lui le poids de ne pas transmettre sa judéité, de ne pas transmettre son histoire, notamment celle de la Shoah…

Quand la mère est juive, on ne se demande pas tous les jours si on va réussir à réparer la faute originelle par une éducation qui correspond aux normes du judaïsme. Les enfants naissent juifs, il n’y a pas de sujet.

Jonas vient d’une famille dont la rigueur religieuse est un poids pour lui. Quand il a sept ans, son père devient très religieux, après la mort de son propre père. Jonas, qui, jusque‐là, mangeait des pizzas au jambon, se retrouve dans une école juive, dans une vie aux règles soudainement très strictes, qu’il trouve iniques et qui pèsent très lourd. En épousant Lucie, il fait le choix de se libérer de ce poids, de vivre une vie plus légère et sans contrainte mais, au bout d’un certain temps, il réalise qu’il ne peut pas s’en libérer totalement, que c’est impossible. Quand la question de la circoncision d’Ariel se pose, Jonas dit qu’il a six millions de paires d’yeux braqués sur lui, qu’il ne peut pas ne pas circoncire son fils.

Par ailleurs, même si Jonas et Lucie décident d’élever Ariel dans le judaïsme et de le circoncire, aux yeux de la famille de Jonas, qui n’est pas libérale, Ariel ne sera jamais juif. La culpabilité de Jonas et sa faute, ne pourront ni s’effacer, ni se réparer. Et Lucie vivra la même chose dans son propre cercle en ne baptisant pas son enfant.

Un autre élément vient perturber l’amour et la paix de ce couple : la violence d’Ariel, leur fils. Comme s’il était le fruit d’une difficile cohabitation des identités de Lucie et de Jonas. Comment expliquer cette violence ?

La question de l’enfant violent était pour moi très logique symboliquement. Je voulais qu’Ariel, par ses actions, reflète les violences de la mixité, et la violence vécue par chacun des membres du couple. Je voulais aussi que cette violence émane d’un personnage intelligent, riche et attachant, pas d’une caricature de petite brute.

Je souhaitais aussi parler d’une voix que l’on entend peu : qui sont les parents de l’enfant qui tape les autres à la crèche ? Sont‐ils permissifs ou sont‐ils au contraire dans le déni ? Qu’est-ce qui leur arrive ? Pourquoi ne trouvent‐ils pas de solution ? Parce qu’effectivement, quand ce genre de choses arrive, c’est très isolant. Lucie et Jonas se retrouvent très seuls à gérer cette situation et cela les incite à se questionner. Ils vont s’interroger tous les deux sur les violences qu’ils ont eux‐mêmes vécues et qu’ils ont pu transmettre à leur enfant.

Une autre réponse à cette violence se trouve dans l’importance de la règle. Je voulais que l’importance d’une règle éclairée et juste soit au cœur de la réflexion. Et c’est aussi pour ça que Lucie, à un moment, va passer par une forme d’autocratie,d’autorité stricte et absurde à l’égard de son fils et de son mari, avant de comprendre que la réponse se trouve dans la règle juste, la règle discutée et claire, pas dans la réaction. Evidemment, le cadre imposé à Ariel par ses parents aurait pu être suffisant pour d’autres enfants. Pas pour Ariel car il a une sensibilité très spécifique. Et c’est pour ça que la réponse n’est pas uniquement liée au fait de retrouver son origine, elle est plus générale. Bien sûr, il est important de savoir d’où on vient, de comprendre que des schémas ont pu nous être transmis et que la violence a préexisté en nous. Mais c’est aussi important de comprendre qu’elle peut se canaliser. Et Ariel a tout le temps peur que des situations injustes lui arrivent. Si on lui présente un cadre clair qui le protège, il s’apaise.

Quand j’ai lu votre livre, j’ai évidemment pensé à Nathalie Azoulai, autrice de Toutes les vies de Théo, avec laquelle vous échangerez bientôt au mahJ. Dans les deux cas, le lien avec l’altérité réveille quelque chose chez la personne non juive, une sorte de réveil identitaire ?

Dans le livre de Nathalie Azoulai comme dans le mien, nos personnages non juifs pensent que leur religion – au sens culturel et non pas au sens de la foi – est moins importante. Mais Lucie, en voyant qu’elle va suivre les rites de l’autre, réalise qu’elle-même a renoncé aux siens. C’est aussi une violence de voir qu’on ne fait pas ses propres choix. La violence d’Ariel empêche en outre Lucie de faire des choix réfléchis, d’avoir l’attitude qu’elle aimerait avoir en tant que mère et en tant que membre de la société, dont elle se trouve exclue.

Aussi, je ne voulais pas que Jonas ait subi physiquement de la violence, mais que ce soit une violence systémique, héritée, transmise. Et que ce soit surtout une peur de la violence. Tandis que pour Lucie, qui appartient à une culture qui n’est pas stigmatisée, la violence est d’abord essentiellement physique et s’exprime contre les individus. Si j’avais écrit sur un couple de deux cultures qui subissent les mêmes sortes de violences, c’est-à-dire des violences systémiques, cela n’aurait pas eu le même sens.

En parlant de violences systémiques, vous évoquez le décalage qui se creuse dans le couple au moment de l’attentat du Musée juif de Bruxelles (le 24 mai 2014). Quand cet attentat survient, Jonas est devant la télé, pétrifié et dans l’incapacité de sortir, comme le couple l'avait prévu. Lucie décide de sortir malgré tout, sans vraiment se rendre compte de ce que cela représente pour Jonas. Bruxelles, l’HyperCacher, et plus récemment le 7 octobre 2023… Quelles sont les répercussions de ces événements sur un couple mixte ?

C’est une différence d’affect. En tant que non‐Juive, je suis évidemment touchée émotionnellement et intellectuellement mais nécessairement beaucoup moins intensément, je ne suis pas touchée avec la même profondeur que l’homme que j’aime. Et peu importe le temps que l’on passe à échanger, ce fossé ne se comblera pas, il faut donc vivre avec cette donnée et ne pas attendre l’impossible. Pour laisser un espace d’échange et de liberté totale à mon époux, il a un un groupe Signal avec sa famille et ils se voient sans moi pour évoquer ces sujets.

Pourtant, vous avez développé une forte sensibilité, voire une connaissance du judaïsme et de la culture juive, comme le montrent des passages du livre consacrés à la vie juive dans le Marais ou encore cette journée où Lucie assiste à Yom haShoah au Mémorial de la Shoah …

Tout ce que je raconte de l’expérience juive dans ce livre, je l’ai vécu. Je n’aurais jamais pu l’inventer, notamment ces passages dans la rue des Rosiers. Tout comme Yom haShoah. J’y suis allée sur les conseils de mes beaux‐parents (par ailleurs, dans la vraie vie, mes beaux‐parents sont libéraux et très ouverts, ils m’ont très bien accueillie). Ils m’ont dit « Va voir ». Mais je ne savais pas ce que c’était. Il faut le vivre pour s’en rendre compte. Il faut entendre les numéros de convois, les prénoms et les noms des déportés et les descendants qui se lèvent en disant « C’était ma grand‐tante », il faut voir le nom de famille de son mari sur le Mur des noms. Je ne pouvais pas le raconter, raconter les émotions que l’on vit, sans l’avoir moi‐même vécu.

C’est aussi une violence qui vous touche car elle touche la personne que vous aimez et vos enfants. C’est aussi une responsabilité, non ?

Oui. D’autant plus que mon plus jeune était, au moment du 7 octobre et de l’écriture de ce livre, dans une crèche juive. J’ai salué les policiers et les militaires devant la porte tous les jours. Chaque matin, nous faisions le choix qu’un seul de nous deux accompagne notre plus jeune fils à la crèche au cas où il arriverait quelque chose : il fallait qu’au moins un de nous reste en sécurité et en vie. Ce sont des questionnements que j’ai dû vivre et j’ai eu la même peur que les autres mères. Mais à la différence d’elles, je ne me suis pas dit : « C’est moi la cible » ; les cibles, ce sont mes enfants et mon mari.

Vous ne vous êtes jamais dit que vous convertir faciliterait votre vie de couple ?

Je me suis posée la question, mais j’en suis arrivée à la conclusion que mon investissement était le bon. La conversion ne me transmettra pas ce qui me manque. Je pense être à la bonne place.

Comment réagit votre entourage à la publication de votre livre ?

Pour mon époux, c’est intéressant, il me dit : « Ce sont mes mots dans le livre, et le fait que tu sois interrogée par des médias juifs, c’est une façon de partager ma vision des choses ». Pour lui, en tant que non‐Juive, je porte une parole qu’une personne juive n’aurait pas pu porter aussi facilement, des paroles qui auraient pu être moins entendues ou acceptées si elles avaient été portées directement par lui.

Quand des gens me disent « le livre m’a permis de comprendre des choses sur le judaïsme », ça me touche. C’était aussi le but de faire ce travail de compréhension de l’autre et de confiance réciproque.

Propos recueillis par Victoria Géraut‐Velmont