Dans le cadre de mon travail de restaurateur de films, j’ai la chance de côtoyer un grand nombre d’enfants et de petits‐enfants d’illustres cinéastes qui ont marqué l’histoire du septième art.

Certains détiennent les droits des films de leurs parents, d’autres voient ces films appartenir à des producteurs tiers.

Quoi qu’il en soit, lorsqu’ils sont impliqués dans la restauration cinématographique, ces descendants ont un rapport singulier à la question, qui représente pour eux un enjeu culturel et artistique, mais également un devoir familial.

La restauration peut aussi être motivée par la volonté de réhabiliter l’art, le parcours d’un réalisateur méconnu, voire de le faire découvrir à titre posthume.

Comment assurer la mémoire d’ancêtres aussi imposants et prégnants tout en pouvant s’affirmer soi‐même ?

Le judaïsme nous éclaire sur le sujet par différents prismes.

Selon la Tradition, il y a plusieurs manières d’honorer un parent défunt : allumer des bougies commémoratives en sa mémoire, réciter le kaddish, la prière de deuil, donner la tsedaka, c’est‐à‐dire pratiquer la charité, ou encore étudier.

Pour restaurer un film, il faut justement étudier son histoire, ses intentions, son montage, sa lumière, ses spécificités techniques. La restauration s’inscrit donc aisément dans le propos.

Le judaïsme parle beaucoup de devoir de mémoire. L’injonction Zakhor!, “Souviens‐toi !” est répétée maintes fois dans la Torah. Cette injonction au souvenir se manifeste lors de rites à pratiquer au quotidien, ainsi que pendant les fêtes juives qui font chacune écho à des figures et des événements passés que nous nous remémorons d’année en année.

Plus encore, le respect dû à ses parents reste une valeur centrale, il est même prescrit dans les dix commandements : “Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne”.

Pourtant, dans l’histoire juive, le premier des prophètes, garant de la perpétuation de l’histoire de son peuple, a été en rupture avec son géniteur. Le père d’Abraham était marchand d’idoles, polythéiste. Pour accéder à son destin et tracer sa propre histoire, Abraham brisa ses idoles et quitta son village natal pour fonder le monothéisme. Hineni, “me voici”, telle fut ensuite sa réponse à l’appel de Dieu. Paroles qui ont traversé les siècles, reprises telle une incantation mystique par Léonard Cohen dans son morceau “You want it darker”.

Le Talmud nous enseigne qu’être fidèle à son ancêtre n’est pas forcément reproduire ce qu’il a fait. À plus forte raison lorsque cet ancêtre a brisé les codes. C’est en les brisant à son tour, quitte à s’éloigner de cet ancêtre, qu’on est paradoxalement le plus proche de lui.

Dans ses foisonnants écrits sur le hassidisme, le philosophe Martin Buber, penseur de l’altérité, explique ainsi : “Chaque personne née en ce monde représente quelque chose de nouveau, quelque chose qui n’existait pas auparavant, quelque chose d’original et d’unique”… La toute première tâche de chaque homme est l’actualisation de ses possibilités uniques, sans précédent et jamais renouvelées, et non pas la répétition de quelque chose qu’un autre, fût‐ce le plus grand de tous, aurait accompli. C’est cette idée qu’exprime Rabbi Zousya peu avant sa mort : "Dans l’autre monde on ne me demandera pas : Pourquoi tu n’as pas été Moïse ? On me demandera pourquoi n’as-tu pas été Zousya ?".

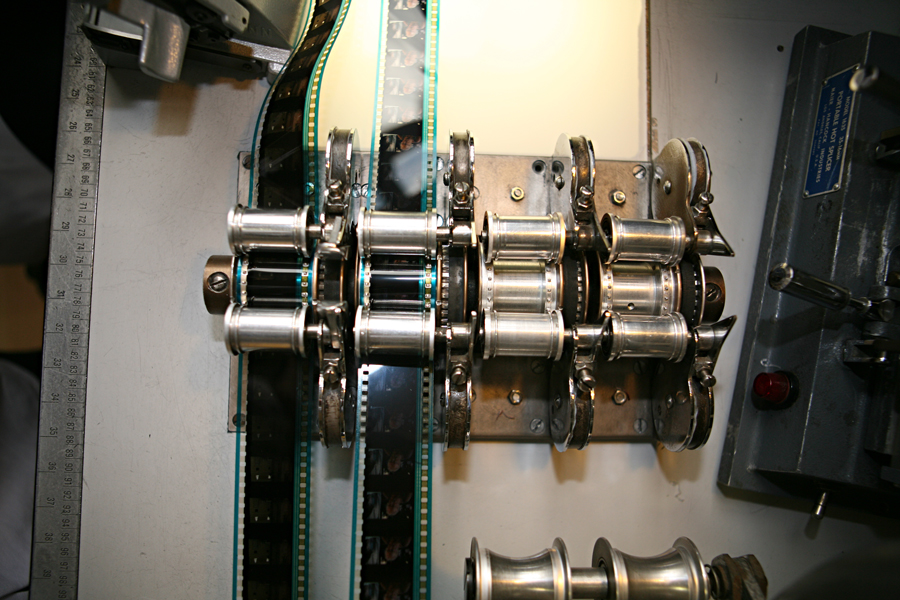

Quel que soit le statut de nos parents, le judaïsme nous incite donc à révéler notre potentiel unique, à l’instar d’un grain argentique sur une image de pellicule : il est créé par la disposition aléatoire de cristaux d’halogénure d’argent. Chaque grain est unique et différent de ceux présents sur les images précédentes et suivantes. C’est ce grain qui amène de l’authenticité, de la vie et de l’émotion à une image cinématographique.

Quand on se penche de plus près sur le commandement “Tu respecteras ton père et ta mère”, l’importance de la notion de gratitude que l’on doit à ses parents est évidente. Cependant, le psychanalyste Daniel Sibony souligne également, dans son livre Les trois monothéismes, que le mot hébreu kabèd, qui est généralement traduit par “honorer”, a pour sens littéral “donner du poids”.

Daniel Sibony précise qu’il faut savoir donner suffisamment de poids à l’histoire de ses parents pour ne pas avoir à la répéter soi‐même. Les souffrances transitant souvent par ses parents, le quatrième commandement s’entend alors comme une manière de reconnaître ce poids pour savoir s’en tenir à distance et s’en protéger.

De surcroît, un poids peut vous alourdir mais, selon la manière dont vous le pensez, il peut aussi vous faire avancer, vous propulser.

Le “Souviens‐toi !” qui nous est tant répété est moins une injonction à se remémorer passivement un fait historique clôturé qu’une invitation à se souvenir d’un récit symbolique en perpétuel mouvement. Par exemple, célébrer la fête de Pessah n’a pas vocation à nous figer sur les faits exacts qui se seraient passés en Égypte à l’époque de l’esclavage des Hébreux. La fête nous invite plutôt à une introspection face à tout ce qui nous contraint et limite nos vies d’aujourd’hui, afin de nous amener à du renouveau. L’aspect historique de l’évènement célébré en devient presque secondaire. La force du récit biblique réside dans son intemporalité et sa capacité à nous interroger sur demain, à nous faire “souvenir de notre avenir”, pour reprendre le titre du beau documentaire de la réalisatrice Yannick Bellon.

De même, restaurer un film ancien nous ramène littéralement vers l’avenir. En ouvrant les boîtes des bobines de négatifs, nous entrons dans les entrailles de l’œuvre pour lui ramener son souffle, grâce aux dernières technologies disponibles.

“Selon le Talmud, recevoir le leg de ses ancêtres ne doit pas conduire à en figer l’esprit mais à en renouveler le sens. Le disciple, celui qui reçoit, doit toujours être le lieu d’une création. La pétrification du savoir acquis, sans renouvellement ni valeur ajoutée, n’est pas à proprement parler une transmission”, nous enseigne le rabbin et philosophe Marc‐Alain Ouaknin, dont les livres inspirent ce texte.

Renouveler le sens, c’est d’une certaine manière ce que font les descendants de cinéastes qui restaurent les films pour les diffuser sur des supports qui n’existaient pas à l’époque de leur sortie d’origine : salles de cinéma numériques, écrans 4K, tablettes et smartphones connectés à des plateformes de streaming…

Ces films du passé, photographiés sur pellicule, se muent en une autre matière, pixelisée, impalpable. Matière qui se doit de respecter la pensée artistique originale et à partir de laquelle peut émerger une nouvelle intention, révélée par cette transmission de l’argentique au numérique.

Dès lors, les œuvres s’ouvrent à une nouvelle vie qui les confrontera à de nouvelles générations, à un nouveau public, à de nouvelles analyses au regard de l’époque.

Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir prolonger la mémoire de ses ancêtres, de “communiquer” avec eux, par une action aussi concrète, tangible et contemporaine que de restaurer un film. Ce travail de transmission filiale et filmique, chargé de sens, ne doit simplement pas empêcher une chose : vivre sa vie.