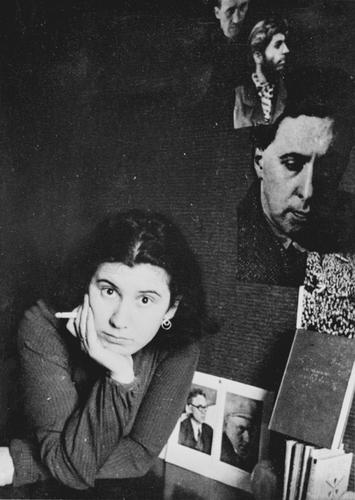

Impossible livre. Raphaël Sigal, l’auteur de “Géographie de l’oubli” (éditions Robert Laffont), ne sait pas comment raconter l’histoire fragmentaire de sa grand‐mère, rescapée de la Shoah ayant dû quitter l’Allemagne, son pays de naissance, et sa langue. Il ne sait pas parce qu’il n’y a pas accès. Sa grand‐mère non plus. Elle aussi est privée de son passé : avec la maladie d’Alzheimer, sa mémoire a presque rendu l’âme. Comment écrire ce que l’on ne sait pas ? Encore plus périlleux : comment écrire l’oubli sans savoir ce qui a été oublié ?

L’auteur ne s’aventure pas dans une entreprise raisonnable : il écrit une biographie de sa grand‐mère, mais sans se lancer dans des recherches pour mettre au jour l’oubli et sa géographie. Sans interroger des proches et encore moins des historiens pour compléter une biographie parcellaire. Sans fictionner pour combler le manque de matière. “Mieux vaut un souvenir approximatif qu’un roman bien construit”, prévient‐il.

Ce livre se tisse sur des silences et des oublis. Les silences de la Shoah : on ne parle pas de ce qui s’est passé. Les oublis provoqués par la maladie d’Alzheimer : même la langue de votre grand-mère se perd. Vous écrivez : “Je me donne pour règle d’écrire strictement à partir de ce qui, de sa vie, a été déposé en moi. Je m’interdis toute forme de recherche ou d’enquête. [...] Ce qu’elle ne m’a jamais dit ne sera pas dit dans le livre.” Pourquoi vous imposer une telle contrainte, celle de se fier à un double oubli ?

Il y a quelque chose que j’appellerais rétrospectivement de la pudeur, quelque chose d’interdit dans notre famille qui nous empêche d’aller découvrir ce qui ne nous a pas été raconté. Pour raconter l’histoire de ma grand‐mère, j’ai voulu respecter son silence. Je n’ai pas voulu aller fouiller dans son passé ou aller chercher des réponses dans des archives. J’ai voulu ausculter le peu qu’elle avait déposé en moi, pour me tenir près d’elle alors qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Avez-vous été tenté de renoncer à cette contrainte d’écriture, de reconstituer le fil de la mémoire autrement qu’à travers vos souvenirs, parfois flous, parfois infidèles ?

J’ai commencé à écrire ce livre au moment où ma grand‐mère perdait la mémoire. Coller à ce cadre d’écriture, c’était prendre en charge sa parole au moment où elle se révélait de plus en plus parcellaire, de plus en plus trouée par la maladie. L’origine de ce livre tient aussi dans son incapacité à raconter et se souvenir à cause de la maladie.

Progressivement, on comprend qu’il y a bien une chose qui ne s’oublie pas : la guerre, comme repère temporel, comme donnée biographique, comme brique d’une identité. Cette phrase est d’ailleurs limpide : “J’ai Alzheimer et je ne peux pas oublier la Shoah”. Est-ce qu’écrire sur l’oubli vous permet de prévenir l’oubli de la Shoah ?

J’ai utilisé l’expression “devoir d’oubli” dans mon livre. Mais ce devoir n’est pas du tout l’inverse du devoir de mémoire. Car l’oubli ne s’oppose pas à la mémoire. La mémoire de la Shoah est surtout composée de mots : elle est transmise par les survivants sous forme de récits et de témoignages. Aujourd’hui, le devoir de mémoire passe par la parole, par la lecture, par le travail des historiens. Mais, je me rends compte que les histoires personnelles de mes grands‐parents, l’immense majorité du temps, m’ont été transmises, sous les mots, par les rêves, les cauchemars, les angoisses, les désirs, les gestes, la nostalgie. Tout cela nous a été transmis sous les mots. L’oubli, c’est cette zone de non‐dits où a aussi circulé la mémoire de la Shoah : ce n’est pas un vide, mais une modalité de transmission. C’est cette modalité‐là que j’ai voulu explorer dans le livre.

En fin de livre, on apprend que votre grand-mère a écrit plusieurs textes. Un texte mêlant invention et autofiction qu’elle vous a confié quand vous étiez adolescent (et pas suffisamment conscient de ce qu'elle vous léguait) et un texte biographique de plusieurs pages, une succession de souvenirs troués et de réflexions sur ce qui aurait pu se produire si “Hitler n’était pas venu” à la fin de sa vie. Elle a donc tenté de ne pas oublier, de transmettre même…

Oui, ce livre existe parce que ma grand‐mère, qu’elle le veuille ou non, nous a transmis son histoire. J’ai reçu quelque chose d’elle. Mais, des questions restent évidemment ouvertes : comment se représentait‐elle son enfance ? Quel rôle cette période de sa vie a joué pour elle ? Quelle a été sa relation à l’Allemagne, son pays d’origine ? À ses disparus ? Tout cela reste assez mystérieux.

Je n’ai pas cherché à répondre à ces questions. D’une certaine manière, ça m’était interdit, du moins symboliquement. Je tiens à le rappeler, les survivants, les enfants cachés, comme ma grand‐mère, sont des personnes traumatisées qu’on ne peut pas interroger facilement. Plus ils nous sont proches, plus cela s’avère difficile. Je travaille d’ailleurs en ce moment avec deux co‐réalisateurs sur un documentaire en partenariat avec des survivants de la Shoah qui souffrent de la maladie d’Alzheimer qui sont reçus dans un Centre de jour de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants). Je ne suis pas leur petit‐fils, ce ne sont pas mes grands‐parents, je suis étranger à leur famille, mais nous avons une familiarité parce que j’ai hérité d’une histoire similaire à la leur. L’une des aînées nous a confié lors d’une rencontre que c’était plus facile de se confier à nous qu’à ses enfants ou ses petits‐enfants.

De quoi avez-vous pris conscience en découvrant les souvenirs de votre grand-mère, ce qu’elle n’avait pas oublié, ce qu’elle avait couché sur papier ?

Au cours de l’écriture de cette biographie sur ma grand‐mère, j’ai découvert par hasard qu’elle aussi écrivait sur sa vie. Une infirmière, qui l’accompagnait dans la traversée de sa maladie, lui avait demandé d’écrire sa vie, un exercice pour pratiquer sa mémoire. Dans ce texte, que j’ai intégralement reproduit dans mon livre, j’ai découvert que le personnage principal du récit de ma grand‐mère, la personne la plus citée, c’était Hitler. À 86 ans, à la fin de sa vie, alors qu’elle avait Alzheimer, ma grand‐mère était hantée par son enfance et par la Shoah. Cela donne la mesure du traumatisme lié à cette période.

J’ai d’ailleurs persévéré dans l’écriture de ce livre, malgré les nombreux refus des éditeurs, car je voulais aussi que ce texte bouleversant et douloureux soit publié. Ça a été une sorte de talisman pour moi.

Propos recueillis par Léa Taieb