Février 2025, Sud‐Est brésilien. Ciel bleu, chaleur écrasante, pollution. À la veille du sacro‐saint carnaval, la mégapole de São Paulo bouillonne d’activités. Au premier chef, son centre historique où, discrètement logé entre la partie chic de la rue Avanhandava et le viaduc Martinho Prado, se trouve depuis décembre 2021 le Musée Juif de la ville.

Une synagogue de style byzantin, conçue par l’architecte Samuel Roder en 1928 lors de l’arrivée d’immigrés juifs européens dans le pays tropical. À la suite de nombreux travaux de rénovation, l’édifice a été réhabilité en musée. Sur son fronton, en hébreu, cette inscription : « Se tient ici le temple de tous les peuples ». Et, sur la barrière vitrée qui encadre le bâtiment, l’intriguant intitulé de cette exposition qui a ouvert en novembre 2024 : « Judeus na Amazônia ».

Des Juifs en Amazonie, tiens donc ! L’écrivain Eduardo Halfon nous avait décrit la forêt de l’Altiplano au Guatemala et ses camps de survie pour enfants juifs au mitan des années quatre‐vingt, dans son ouvrage Tarentule, mais quid d’une communauté juive en Amazonie ?

La riche exposition du Musée Juif de São Paulo vient à point nommé pour nous renseigner. Elle se rapproche également du public français à l’occasion de la saison culturelle croisée Brésil‐France 2025 et d’une journée d'échange dédié au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris le 14 septembre dernier.

Une exposition plurielle à São Paulo

Comme souvent, il est question d’exils, de voyages et de déplacements à de multiples échelles. L’Amazonie brésilienne est transportée à São Paulo puis relayée à Paris. Le tout, deux siècles après l’installation de Juifs séfarades marocains dans les confins du nord‐ouest brésilien.

L’histoire, relatée en détail au sein de l’exposition achevée au Brésil en juin dernier, commence en 1810. Elle plonge ses racines dans un entrelacs de raisons économiques et politiques, de croyances mythologiques et culturelles.

C’est qu’à l’orée du XIXe siècle, après le transfert de la famille royale portugaise au Brésil (1808), à la faveur de divers accords économiques – notamment entre le Portugal et l’Angleterre –, il devient profitable de faire du commerce de ce côté de l’Atlantique. La Constitution du tout nouvel Empire du Brésil en 1824 offre de surcroît une liberté religieuse et des droits aux sujets non catholiques du Vieux continent… et venus d’ailleurs.

Cette ouverture géopolitique coïncide dans le temps avec une vague de répressions contre la communauté juive regroupée dans les mellahs au Maroc. Avec aussi le souvenir d’un vieux mythe, inscrit dans les Livres des Rois : les vaisseaux du Roi Salomon qui reviennent tous les trois ans de Tarsis, cette ville située dans une contrée lointaine, chargés de marchandises précieuses. En particulier de bois nobles, qui devront permettre la construction du Temple de Jérusalem.

Et si cette « contrée lointaine » n’était rien d’autre que l’Amazonie ? Déjà ont pu naître dans les esprits les images d’un Eldorado vert, d’un Canaan amazonien, sorte d’Eretz Amazonie (titre de l’ouvrage de référence sur le sujet écrit par Samuel Benchimol et publié au Brésil en 1998).

L’aventure est donc scellée : un groupe de familles juives marocaines émigrent en Amazonie. D’abord aux confins de la forêt et dans les villes riveraines puis, avec l’ouverture du fleuve Amazone à la navigation internationale et le boom économique du caoutchouc, dans les nouveaux cœurs urbains que deviennent, au milieu du XIXe siècle, Manaus et Belém – la synagogue Shaar Hashamaim, qui y est fondée en 1824, est d’ailleurs la plus ancienne encore en activité dans le pays.

Autour de 1910, avec la perte de vitesse de l’économie du caoutchouc, les communautés juives qui travaillaient majoritairement comme marchands ambulants sur le fleuve Amazone se concentrent se déplacent vers Belém et Manaus ou bien s’installent dans le Sud‐Est, principalement à Rio de Janeiro et São Paulo « À cette époque, environ 900 familles juives vivent à Belém, soit quelque 4 500 personnes », souligne Ilana Feldman, l’une des quatre co‐commissaires de l’exposition dont l’histoire familiale est directement en lien avec cette histoire.

Elle poursuit : « Il faut comprendre que ces Juifs marocains ont vécu dès leur arrivée dans un environnement pluriel, aux côtés de populations autochtones, de Syro-Libanais, d’Arabes et de migrants d'autres pays ». Les métissages opèrent. « Aujourd'hui, environ 400 familles juives vivent en Amazonie ; elles sont réparties principalement entre Belém et Manaus, avec des communautés à Macapá, Santarém, Breves, Parintins, Óbidos et Gurupá », précise‐t‐elle.

Au sous‐sol du bâtiment, l’exposition présente près de 300 objets – à l’instar de cette magnifique céramique confectionnée en 1980 sur l’île de Marajo et présentant une étoile de David comme motif central. S’y ajoutent archives photographiques, lettres, témoignages et notices explicatifs. Quantité de sources de natures diverses qui épousent le parcours varié des commissaires : outre Ilana Feldman spécialiste d’images et de cinéma, on compte l’historien Aldrin Moura de Figueiredo, la conservatrice du patrimoine Mariana Lorenzi et l’anthropologue Renato Athias.

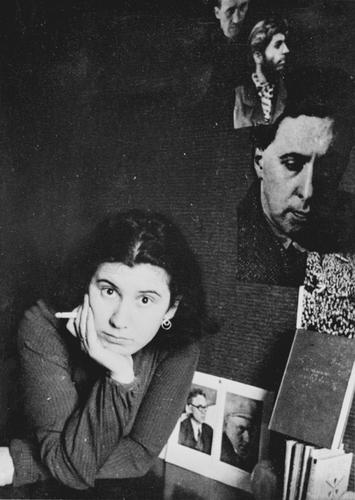

Un parcours en treize thématiques qui va de l’activité économique à la participation des femmes en passant par la vie religieuse adaptée aux conditions locales des Juifs amazoniens. Et l’engagement, souvent méconnu, d’artistes juifs en faveur des populations autochtones d’Amazonie. À l’instar du travail sensible de la photographe Claudia Andujar, connue en France via la Fondation Cartier qui lui avait consacré une rétrospective en 2020. Ici, en regard de ses portraits de populations Yanomami, cette phrase de sa bouche : « J'ai un lien très fort avec les Yanomami. Je l'ai fait à cause de l'histoire de ma vie, car tout comme les indigènes [qui ont perdu des proches au contact des non-indigènes], j'ai moi aussi perdu mes proches juifs [lors de la Shoah] ».

Une journée d’étude croisée à Paris

D’un continent à l’autre. « En réalité, cela fait deux ans et demi qu’un projet avec le Musée Juif de São Paulo était dans les tuyaux. La saison culturelle croisée Brésil-France 2025, son commissaire brésilien Emilio Kalil et le directeur de l’institution culturelle de São Paulo, Felipe Arruda, nous en ont donné l’occasion », relate Sophie Andrieu, responsable de la programmation du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.

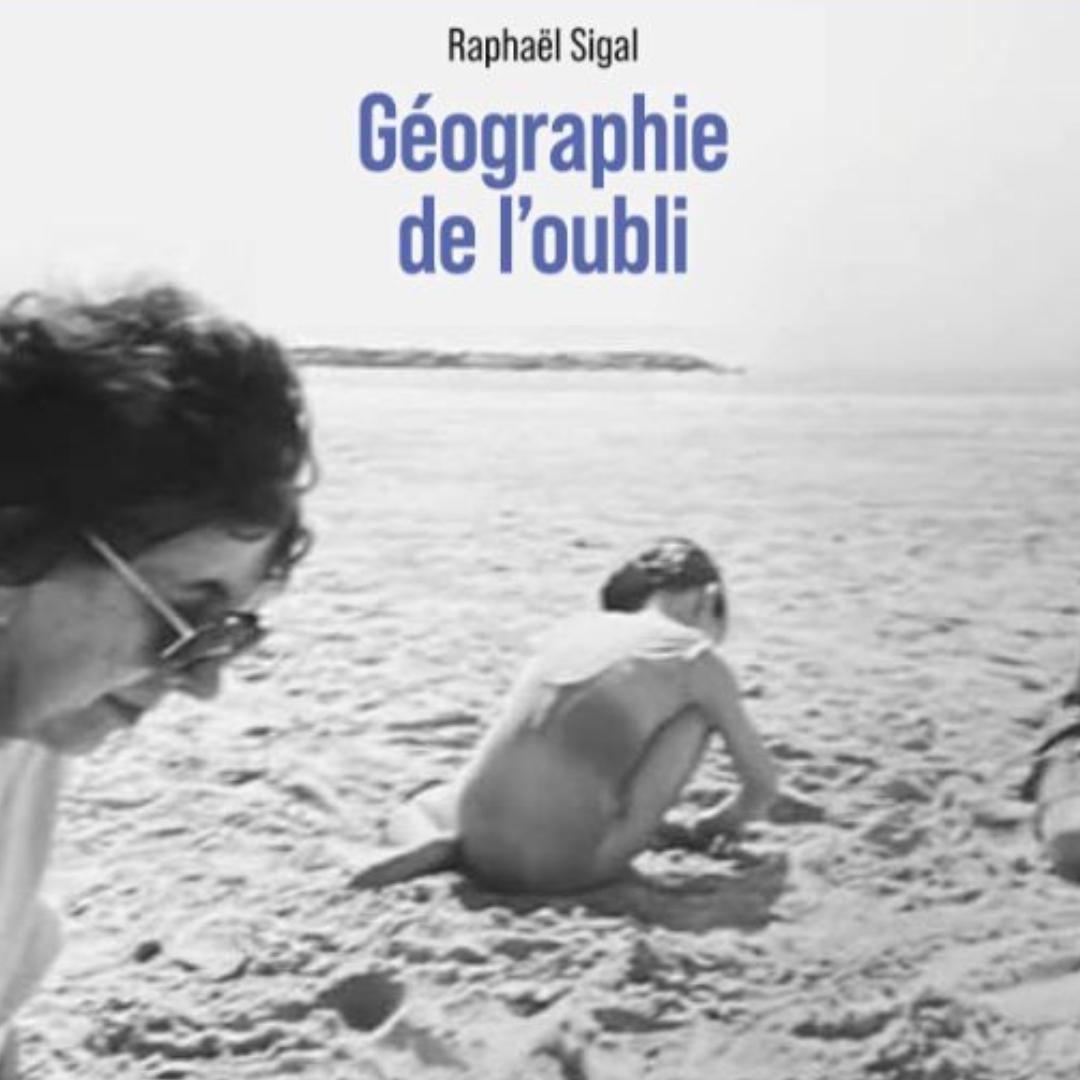

Pour l’occasion, la programmation fournie (projections de films, témoignages, conférences…) prolonge le thème de l’exposition. Elle lève le voile sur une production artistique foisonnante et un champ d’études à part entière. Ainsi, Ilana Feldman nous présente la vie de l’écrivaine Sultana Levy Rosenblatt (non traduite en français) : née à Belém en 1910, cette intellectuelle publia, entre autres, en 1959 le roman Barracão dans le contexte du modernisme amazonien. Ou encore celle de l’artiste plasticienne Hannah Brandt qui fait l’objet en ce moment d’une exposition monographique au Musée Juif de São Paulo.

L’avant-première du film documentaire Um Shabat na Outra Margem do Rio (Un Shabbat sur l'autre rive du fleuve), avant son lancement officiel le mois prochain à São Paulo, permet au réalisateur, Diego Lajst, de préciser sa perspective : « Le thème central en renferme plusieurs autres. J’ai voulu me concentrer sur la permanence des traditions juives séfarades dans le contexte amazonien ». À cet égard, le parcours d’une jeune femme du sud‐est du Brésil partant sur les traces de ses ancêtres juifs amazoniens permet au réalisateur de montrer des images d’archives de ces regatões, bateaux chargés du commerce fluvial entre les villes riveraines. C’est également l’occasion de faire entendre les chercheurs spécialistes et membres de ces communautés et d’incarner les transferts et adaptations culturels entre les pratiques du judaïsme au Maroc et en Amazonie – par exemple dans leurs liens avec la gastronomie.

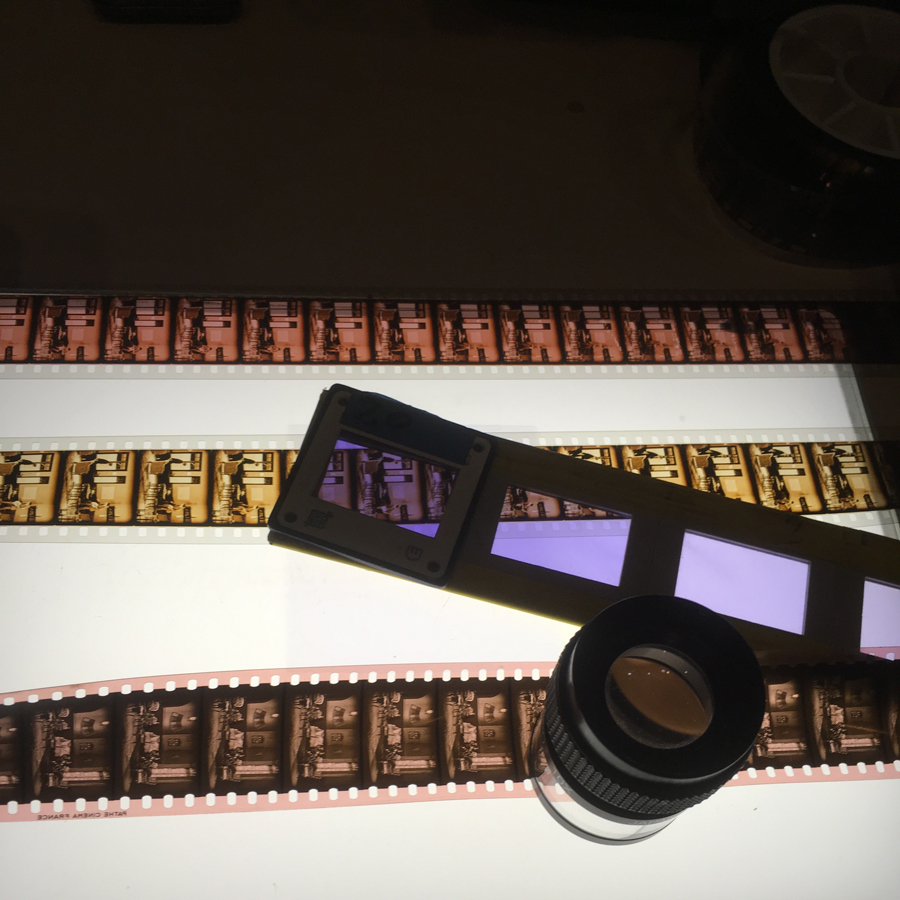

Outre les histoires singulières qu’il met en scène, le documentaire offre à voir les paysages amazoniens et à éprouver la météorologie si unique de la région… En filigrane transparaissent les enjeux d’accessibilité et d’archivage (entretien, conservation) sous pareilles latitudes.

En définitive, en révélant l’histoire plurielle des Juifs d’Amazonie, ce sont des liens diasporiques, métisses et entremêlés qui s’éclairent entre les fleuves, les océans et les continents. Gageons que ces initiatives multiples permettront de rendre visible une histoire méconnue, d’enrichir l’historiographie sur le sujet et de retisser des histoires personnelles fragmentées.