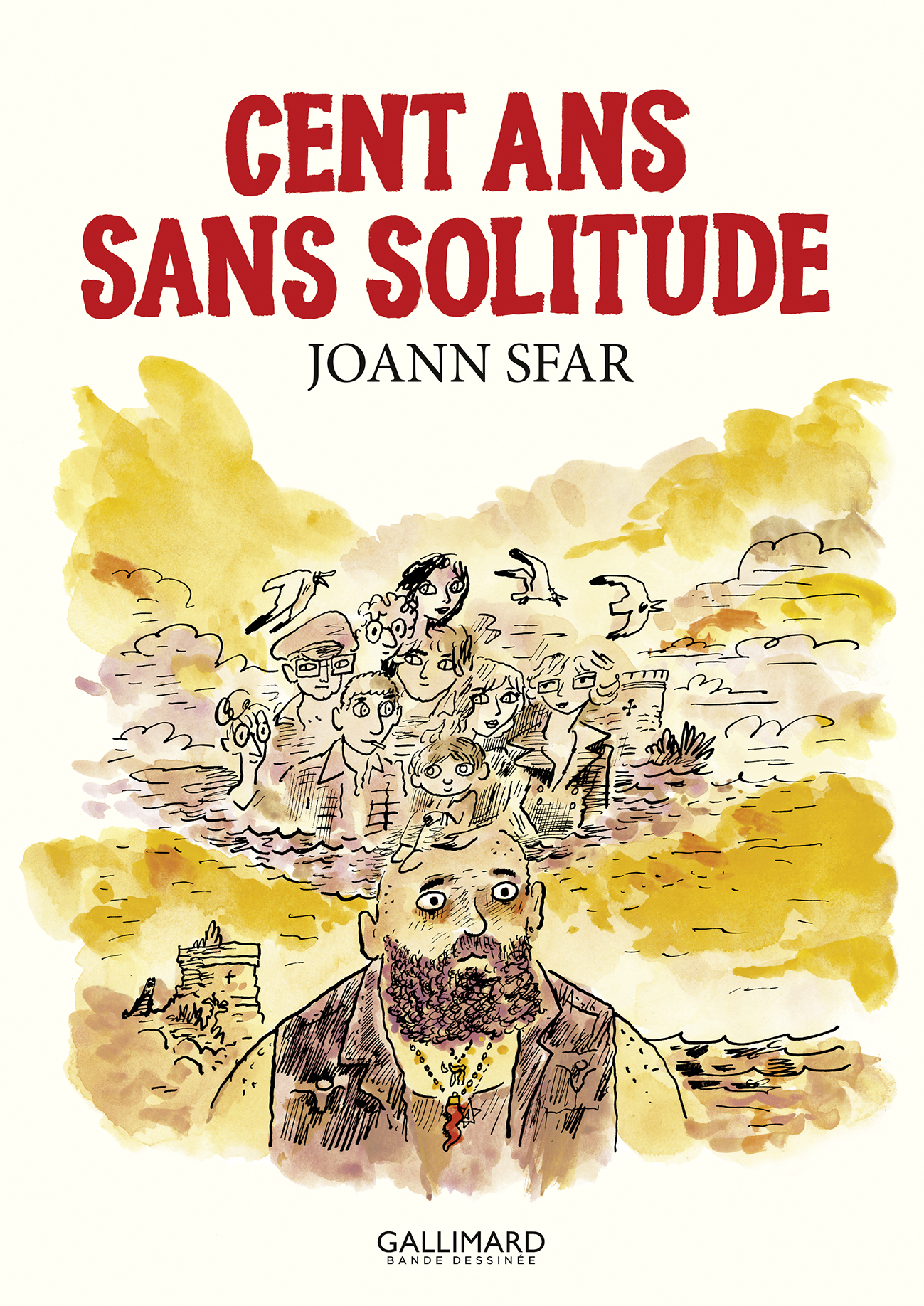

Où était‐on en 2022 ? Ça ressemblait à quoi la vie avant que le choc ne vienne nous étreindre ? La Russie avait envahi l’Ukraine, Emmanuel Macron était réélu président grâce au front républicain et les jeunesses iraniennes se soulevaient au nom de « Femme, Vie, Liberté ». Joann Sfar, lui, venait de publier la BD La Synagogue, « qui raconte mes années au Service de Protection de la Communauté Juive », « un livre dans lequel je suis videur de synagogue ». Dans les premières pages de son carnet Cent ans sans solitude (éditions Gallimard bande dessinée) tout juste paru, le dessinateur se situe en septembre 2022. Déjà, il commente la vie des Juifs de France, les différences de traditions entre une synagogue consistoriale et une synagogue libérale, les quartiers dans lesquels on ne peut pas sortir avec une kippa sur la tête, ses rencontres avec des taxis complotistes (accusant les Juifs de contrôler Estrosi, le maire de Nice, la France et l’univers). On esquisse un sourire en lisant son remède « pessimiste » à l’antisémitisme (celui de son grand‐père, pour être exacte) : « Face à l’antisémitisme, la seule action probante reste un gros pourboire ». On n’est pas convaincue. Même s’il est rassurant de penser qu’il est encore possible d’agir sur ce fléau.

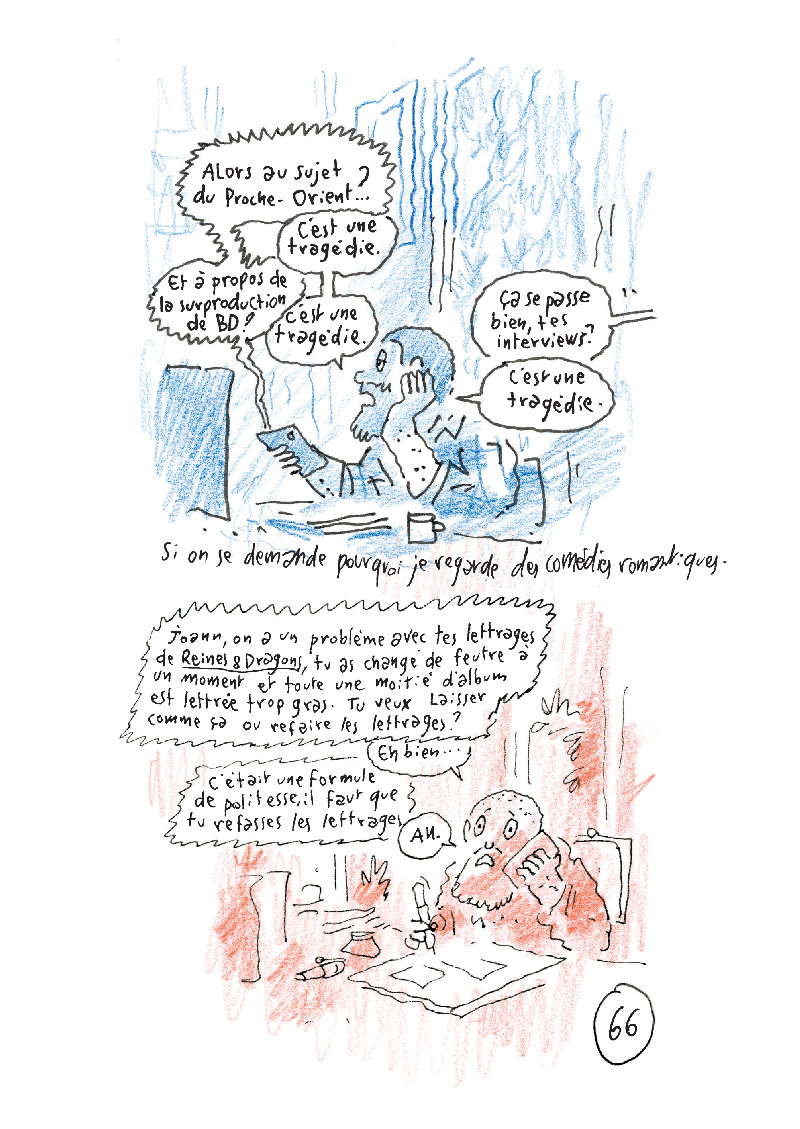

En 2022, Joann Sfar est déjà désespéré. Comme beaucoup de personnes qui fondent leurs arguments sur des faits vérifiés, il s’avoue vaincu face aux théories conspirationnistes. « Aucun mot ne sert plus à grand-chose ». Mais, on ne le croit pas, il ne pense pas ce qu’il écrit. Il n’aurait pas pris le temps de restituer ces scènes s’il n’avait pas l’espoir de susciter une réaction, même un début d’indignation. On n’y croit encore moins près de deux ans après le 7 octobre 2023. Depuis cette date, Joann Sfar écrit et dessine toujours dans le but de faire bouger ses interlocuteurs et ses lecteurs. Dans Nous Vivrons et Que faire des Juifs ?, deux pavés qui obligent à se concentrer, il refuse de laisser les gens croire ce qu’ils s’entêtent à croire. Il se démène pour que les mots continuent à servir, continuent à nous relier et à apaiser, continuent à impliquer la majorité silencieuse (qui n’a pas encore adopté le bruit à part dans les sondages).

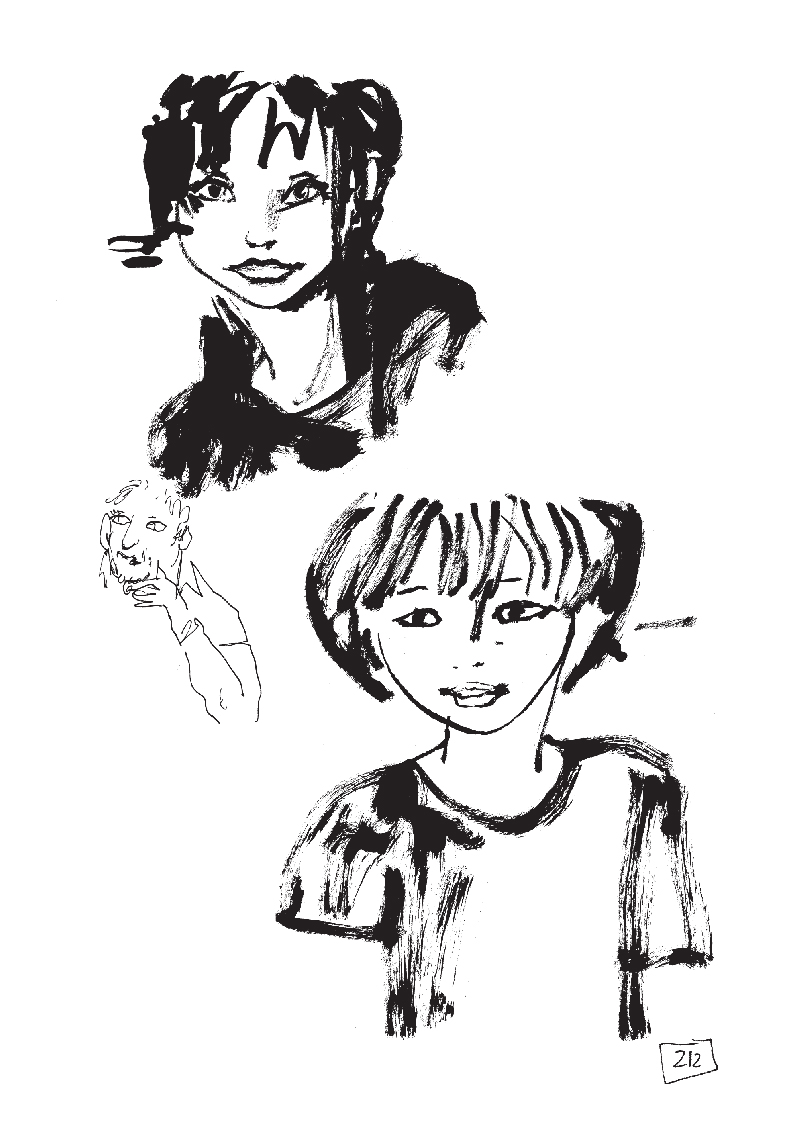

Dans ce carnet, il y a aussi ce besoin de dessiner le quotidien : les souris dans la maison et le chien qui ne s’en préoccupe pas, son petit dernier qui grandit, ses projets en cours et en retard. Besoin de juste retranscrire les choses qui l’entourent : les piétons qui attendent que le feu rouge passe au vert. De prendre le temps de reproduire le bar en zinc de certains bistrots, le croissant qu’il engloutit avant un rendez‐vous chez sa nutritionniste (il aimerait se délester d’un poids), Paris et sa poésie à la Sempé. Il recopie même les conversations de ses voisins de cafés (« Les pires baby sittings c’est mieux que mes beaux-parents »), un peu pour se moquer, un peu pour montrer une partie de la société, un peu pour nous tendre un miroir.

Et puis, Joann Sfar se retrouve en décembre 2023, il colle des affiches sur lesquelles figurent les visages des otages israéliens avec l’UEJF. Il discute avec le « camp d’en face » et l’un de ses militants dit : « Franchement, ce qui se passe en Judée-Samarie, c’est dégueulasse ! » Joann Sfar répond alors : « Je suis d’accord, mais nous qui sommes pro-palestiniens, on dit Cisjordanie ». L’autre réagit : « Tu m’as traité de sioniste ? » Conclusion de cet échange, un sourire et un soupir de notre part et Joann Sfar qui cite pour la deuxième fois Rabbi Nahman : « Le monde est un pont très étroit, l’essentiel est de ne pas avoir peur ».

On lit encore Joann Sfar qui énumère tous les récits qu’il construit (Klezmer, Aspirine, Le Petit Prince pour n’en citer que quelques‐uns), sur lesquels il travaille en même temps (et toujours la même question survient : dort‐il ?). Pendant des années, il avait mis de côté la réalisation, il s’y remet pour adapter Voyage au bout de la nuit de Céline au cinéma. Il ressent le besoin d’expliquer son choix (et devance les remarques d’une partie de son lectorat, celles et ceux qui se refusent à lire cet auteur antisémite et collaborationniste) : « Moi, si j’y vais, c’est pour la France. On ne comprend rien à la France sans Céline. Je ne demande pas à un romancier d’être un type bien. Je veux qu’il m’informe sur mon pays. Saloperie comprise. J’ai besoin de savoir à quoi m’en tenir. L’innocence n’est pas une option dans ce contexte. » On pense alors à une formule de Pierre Mauroy : « Si tous les dégoûtés s’en vont, il ne restera plus que des dégoûtants ». Si seuls les dégoûtants adaptent Céline, les dégoûtés passeront à côté sans que le dégoût ne passe. On pense aussi au petit livre de Laure Murat Toutes les époques sont dégueulasses qui analyse une tendance éditoriale, celle de la réécriture d’ouvrages d’un autre temps pour coller aux valeurs de nos sociétés. On gomme ce qui nous dérange, le racisme, la mysoginie ou l’antisémitisme d’un auteur, comme si nous avions la capacité de le rendre plus vertueux, d’effacer le passé et ses idées nauséabondes.

Comme Joann Sfar qui « tente de ne pas être ce personnage de juif anxieux » sur la plage, on tente de ne pas absorber ses angoisses. D’admirer le paysage, les corps hâlés et dénudés, et les couleurs d’été qui détalent sur la page. De faire diversion en s’attardant sur celles et ceux dont les névroses pèsent moins lourd. De zoomer sur les mimiques de Louise, sa femme, qui paraît vivre de désinvoltures et de jouissances. Mais, dans son récit, les morts juifs reviennent, ses proches et ses moins proches (au nombre de six millions). Sur l’île grecque de Zante, il apprend presque par hasard (et aussi, parce qu’il porte un Haï חי ce qui peut orienter les discussions) que, pendant la guerre, la population locale a protégé les Juifs en les cachant, en leur étant solidaire.

C’est un carnet qui ressemble à un livre parce que ses livres ressemblent de plus en plus à des carnets. Des pensées éphémères qui s’accumulent (« moi dans l’eau, pas d’ennemis »), des bouts de conversations qui donnent envie de s’incruster (« Bidegain [scénariste et réalisateur] m’a dit que tous les films des Frères Coen racontaient l’incrédulité juive face à la folie des nations »), des questions que l’on ne pourrait pas se poser : « Comment on dit ‘pardon, je vous ai prise pour un caillou’ en grec ? », et des moments de comédie, de ridicule qui ne tue pas, nos respirations dans la tristesse qui continue d’enfler. « Nous vivons impuissants un carnage prévisible. Chaque mort, dans chaque camp est une victoire pour le fanatisme. »