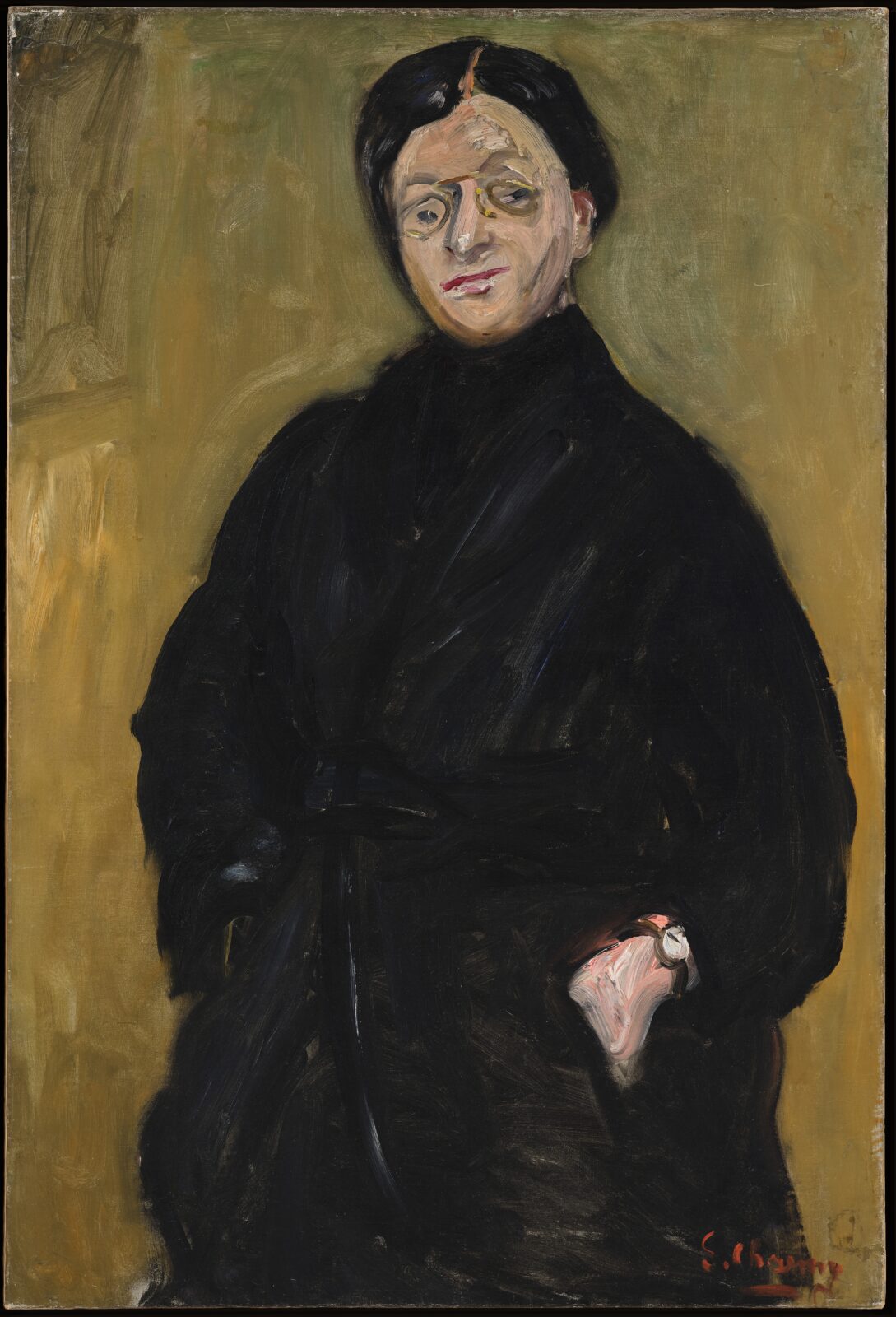

Montréal, Musée des beaux‐arts de Montr.al, achat, legs Horsley et Annie Townsend

Photo © MBAM /Julie Ciot © Adagp, Paris, 2025

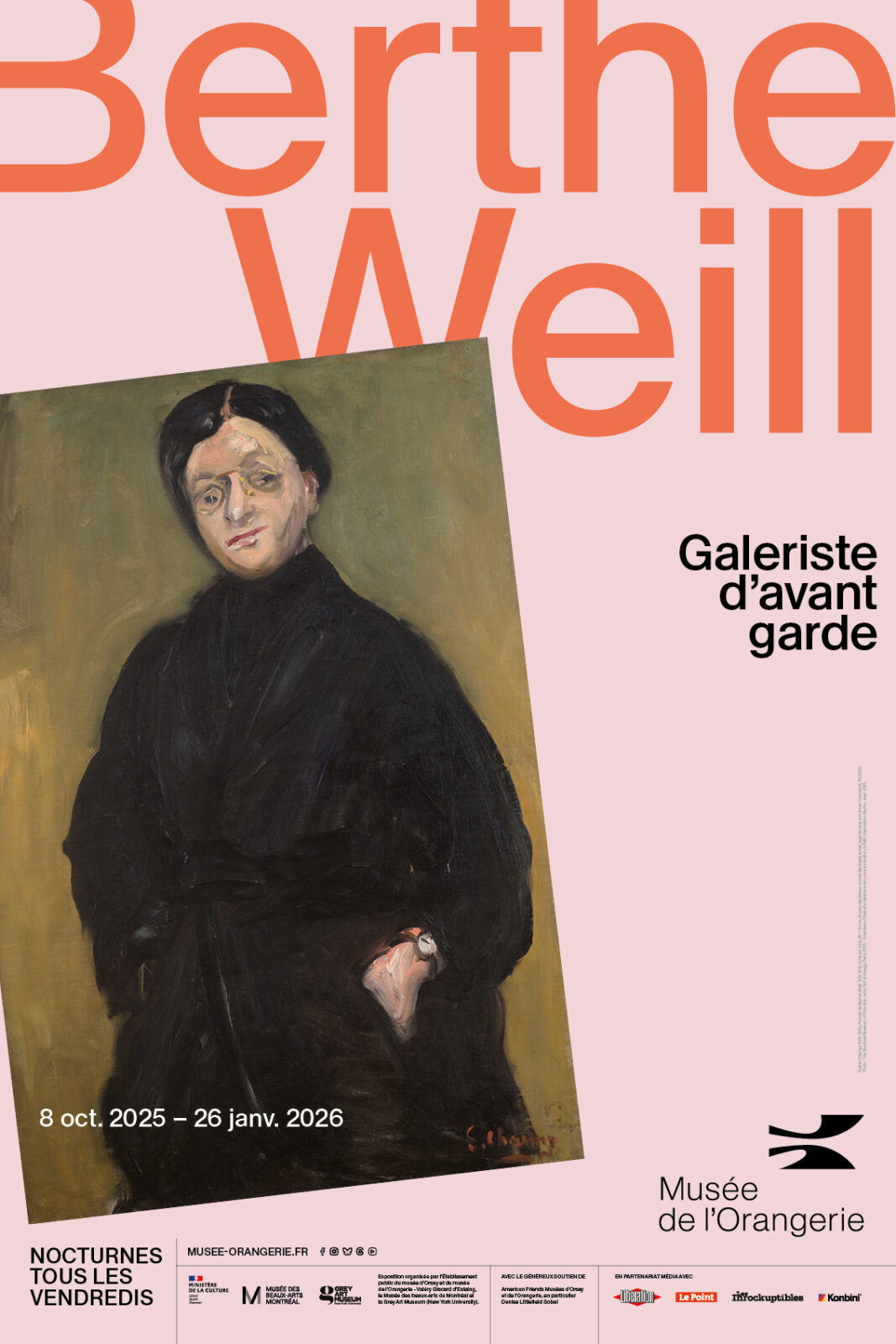

C’est l’histoire d’une femme juive menue (1,50 m de pied en cap), au verbe haut, au regard malicieux et au flair sans égal. L’histoire d’une matrone des arts (1865 – 1951) que l’Histoire aurait très injustement oubliée si elle n’était pas tombée dans l’œil également malicieux de sa biographe, Marianne Le Morvan (Berthe Weill. Marchande et mécène de l’art moderne, Flammarion, 2025). Une publication bienvenue qui accompagne l’exposition monographique que lui consacre le musée de l’Orangerie jusqu’au 26 janvier 2026.

Depuis sa petite galerie d’abord sise au 25 rue Victor‐Massé dans le bas Montmartre, Berthe Weill, « galeriste d’avant-garde » a mis sous le projecteur, à sa manière si singulière, ceux qui allaient devenir les plus grands : Picasso, Dufy, Modigliani, de Vlaminck… entre autres.

En exhumant une vie hors‐norme et un compagnonnage sans faille avec des artistes émergents – y compris au cours des pages les plus sombres de l’Histoire –, l’exposition révèle un pan de l’histoire de l’art méconnu en même temps qu’une curieuse figure libérale à la « sidérante houtspa ».

Troisième volet d’un triptyque transnational qui lui est consacré, après le Grey Art Museum de New York University l’automne dernier puis le Musée des beaux‐arts de Montréal à l’été 2025, la rétrospective Weill dévoile les intuitions d’une pionnière qui défiait les normes avec autant d’irrévérence que d’humour. Autant d’inspiration pour notre temps.

Berthe Weill : femme, juive, célibataire

Pas de cadeaux pour Berthe Weill. Triple peine : femme, juive et célibataire. Le tout au tournant d’un XXe siècle franchement peu ouvert à ces identités.

Comme l’explique Marianne Le Morvan, chercheuse à l’origine de la constitution du fond d’archives Berthe Weill qu’elle dirige, la marchande (Esther de son vrai prénom) naît à Paris « au sein d’une famille nombreuse juive très pauvre. Son père, Salomon Weill, est chiffonnier et sa mère, Jenny Lévy, formée dans un atelier de couture, n’exerce plus après son mariage ». Rien ne prédestinait la petite Weill à devenir marchande d’art. Sauf peut‐être sa détermination à transgresser les règles établies.

Car, contre les attentes socio‐familiales, Berthe Weill se rapproche très tôt des milieux artistiques. À la disparition de son mentor, l’antiquaire Saül Mayer, en 1896, la jeune femme a 31 ans. Résolue dans ses choix, elle décide d’ouvrir sa propre enseigne dans un Montmartre alors populaire et festif, là où peintres français et étrangers tentent leur chance.

Dès lors, c’est une trajectoire exceptionnelle, restituée par petites touches, au fur et à mesure de la reconstitution de ses archives. Celle d’une marchande d’art audacieuse, aux goûts tranchés. Celle aussi d’une femme courageuse, traversant les remous de l’Histoire (affaire Dreyfus, les deux guerres) et bravant les normes sociales (elle restera célibataire jusqu’à sa mort à l’âge de 86 ans) avec une résolution intacte.

© photo : Musée d’Orsay /Allison Bellido /© Centre Pompidou – MNAM /CCI – Bibliothèque Kandinsky

La restitution de sa vie, à l’occasion de l’exposition, provient d’éléments d’archives épars minutieusement rassemblés par la commissaire Le Morvan : « À partir du début de mes recherches en 2008, j’ai commencé à faire l’acquisition des pièces disséminées de cette marchande d’art injustement oubliée. Cela a commencé par ses Mémoires, puis j’ai acheté un à un les bulletins qu’elle avait tenus et suivi l’enquête ».

Ce collationnement offre autant d’anecdotes, tantôt tristes tantôt drolatiques, qui scandent les diverses périodes de la vie de Weill. Par exemple cette prise de position de la galeriste en plein milieu de l’affaire Dreyfus : elle choisit d’exposer un tableau d’Henry de Groux, qui interprète la toile « Le Christ aux outrages » de Léon Bloy, transformant la figure du martyr en un Zola aux outrages. Marianne Le Morvan décrit : « Une foule hargneuse menace de briser sa vitrine et se rassemble pour la sommer d’enlever 'ces ordures'. Berthe Weill sort alors et tient tête, ce qui heureusement incite les velléitaires à se disperser ».

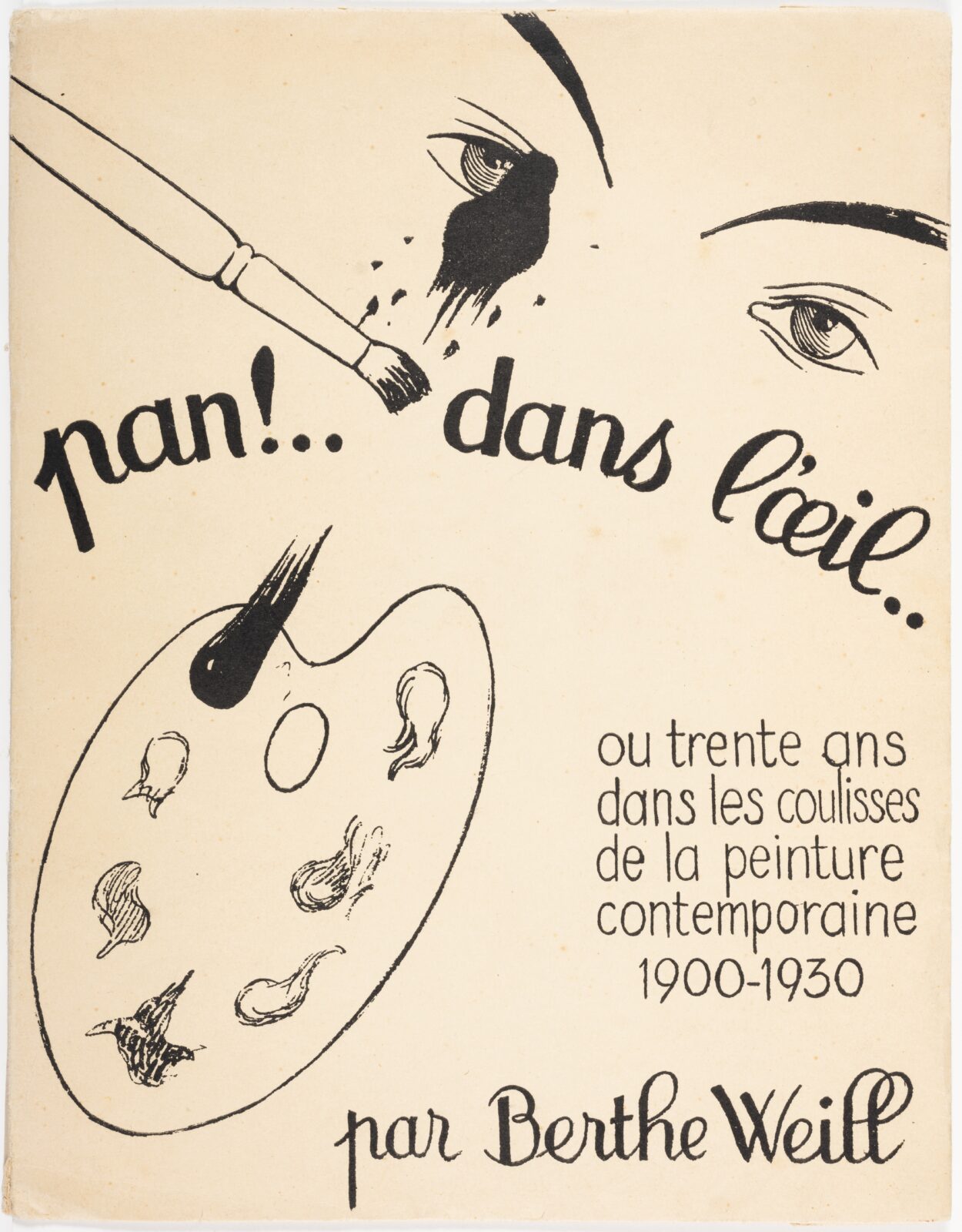

Acte courageux défiant un antisémitisme qui ne fait que croître. Mais sur le terrain de sa galerie, Weill est intraitable. Jamais, elle ne cesse la lutte. Ce que montrent ses Mémoires malicieusement intitulés Pan ! dans l'œil !…

Dans un équilibre financier parfois précaire, Weill traverse le début du XXe siècle sans dévier de sa mission : débusquer de jeunes artistes, les révéler aux collectionneurs et former leurs goûts. À cet égard, note sa biographe, « il y a quelque chose qui relève, je crois, de la culture juive : une insolence à avoir très envie d’essayer des choses ; un recul empli d’humour aussi ».

Féroce est la plume de la défricheuse d’artistes, prête à tout pour défendre ses élus. Y compris en volant dans les plumes de leurs détracteurs. Weill se joue des catégories. Caricaturée en mère juive par le peintre espagnol César Abín, la voilà qui figure aussi en premier dans sa compilation des 56 portraits d’artistes, critiques et marchands d’aujourd’hui.

Une défricheuse atypique

L’exposition épouse le regard exigeant de la galeriste. Son parti pris scénographique ? Dans un parcours chronologique, mettre côte à côte les jeunes artistes qu’elle a exposés, certains célébrissimes de nos jours (Picasso, Valadon, Modigliani), d’autres moins chanceux devant l’Histoire.

Ainsi découvre‐t‐on – avec ravissement ! – le peintre Raoul de Mathan qui, marqué par le deuxième procès d’Alfred Dreyfus, retranscrit l’atmosphère théâtrale des salles d’audience ou encore l’autodidacte Pierre Girieud et ses portraits de femmes, où l’on sent l’influence des primitifs italiens.

Un éclectisme assumé. Il correspond si bien aux goûts de Weill, inattendue et intransigeante. Elle qui possédait le don de propulser des talents sans hésiter à refuser de vendre leurs œuvres suivantes pour peu qu’elles ne correspondent plus à son esthétique.

En ce sens, Weill est une marchande singulière. Ses choix, elle les défend bec et ongles. Mais la rentabilité financière, pourtant nécessaire à sa survie, n’est pas son horizon. Comme si le libéralisme social, voire esthétique, auquel elle est tant attachée, faisait fi de sa concrétisation matérielle. À propos de son neveu qui envisage un avenir de marchand de tableaux, elle écrit ainsi : « Il a raison, il ne veut pas, comme moi, végéter toute sa vie, et si cette façon de vivre me plaît, je n’ai pas le droit d’en accabler les autres ».

Cette mécène‐marchande surprenante se situe sans cesse sur les terrains où l’on ne l’attend pas. Pour l’époque, alors que l’économie des galeries se développe, miser quasi‐exclusivement sur de jeunes artistes est inhabituel et risqué. Mais, Weill a cette méthode bien à elle que rappelle sa biographie : « Les différents Salons, dont elle fait régulièrement des comptes rendus, constituent son principal système de repérage des jeunes talents. Sa notoriété de découvreuse mène par ailleurs les artistes à venir se présenter d’eux-mêmes. »

Dotée d’un sens de la formule aiguisé, Weill sait aussi créer la controverse pour mieux exciter l’intérêt. « Les critiques ? Mon Dieu, ne m’en parlez pas. Ce qu’ils peuvent raconter des bêtises, c’est inouï. D’ailleurs on raconte toujours des bêtises quand on veut expliquer la peinture. La peinture ne s’explique pas. Elle vous prend au ventre ou elle vous dégoûte. C’est pourquoi depuis 1904, je parle de mes peintres en vers. Ça ne veut rien dire, ça n’engage à rien et puis ça fait bien dans le catalogue », écrit‐elle dans ses Mémoires.

Toujours cette autodérision qui pointe. Pour cacher, peut‐être, une humanité sans limite auprès de celles et ceux qu’elle choisit ? À l’instar de Raoul Dufy, avec lequel elle noue une amitié durable.

Alors reste cette question en forme d’éléphant dans son magasin de porcelaine : si cette personnalité a tant contribué à identifier et à promouvoir des monuments de l’histoire de l’art, pourquoi a‑t‐elle disparu des mémoires ?

Exhumer l’Histoire, redessiner la postérité

Les réponses sont d’ordres multiples. Elles se formulent sur le terrain personnel (des liens conflictuels avec sa propre famille, notamment liés à ce célibat monacal et à l’absence de descendance, qui ont rendu possible la dissémination de ses archives), sur celui de l’Histoire (l’antisémitisme aura forcé à dissimuler ses activités – quoique Berthe Weill sera vraisemblablement parvenue à exposer dans sa galerie jusqu’en 1941) et sur celui du marché de l’art (les toiles d’un Modigliani qu’elle a la première exposé représentent des enjeux financiers désormais chiffrés en dizaines de millions d’euros).

Sur ce dernier aspect, la commissaire insiste : « Rien n’a été simple. Derrière chaque œuvre exposée, il y a une longue histoire ». Une histoire de dépouillement d’archives, de prêts, de déplacements. Prenons le cas de Claudine au repos de l’artiste Jules Pascin : « Au travers des lettres et souvenirs rédigés par l’homme politique américain Carter Harrison IV, ancien maire de Chicago, on peut retracer l’achat qu’il fit de ce tableau, parmi un ensemble d’œuvres d’artistes français, à Berthe Weill, rencontrée en 1921. Lors de l’Exposition universelle de 1933 à Chicago, il tient à faire une place à l’art parisien, et notamment aux œuvres contemporaines que lui-même collectionne. Il donne ces peintures en 1936 au musée de sa ville, l’Art Institute », précise le cartel explicatif de l’exposition.

L’occasion de rappeler combien l’enjeu de la provenance des œuvres, central, fait l’objet d’une recherche toujours en cours. Écoutons à nouveau la commissaire : « Quand il est écrit en gras sur le cartel la date d’achat, c’est que l’on dispose d’une certitude traçable de l’origine ; pour les œuvres où cela n’est pas précisé, c’est que l’on ne préfère pas s’avancer ».

Avec les montants en jeu, les enjeux historiques – liés à de possibles spoliations –, les archives s’ouvrent parfois difficilement. Reste que le mouvement est en marche. En témoignent la nomination au Louvre de l’historienne de l’art Emmanuelle Pollack, missionnée en 2020 pour vérifier dans les collections du musée le plus visité au monde la provenance des achats effectués entre 1933 et 1945 – période ô combien sensible. Et, plus récemment, sous la houlette de la conservatrice générale du patrimoine Catherine Chevillot, la préfiguration d’une mission portée par le service des musées de France – Ministère de la Culture sur la recherche de provenance dans les musées.

Le cas Berthe Weill, désormais exposé au grand jour, bénéficie à ces croisements entre recherche et dynamiques de marché. Il aura été aussi à l’origine de vocations, comme ce métier de « sourcière » auquel s’identifie volontiers Le Morvan. Décidément, Pan ! dans l'œil !…