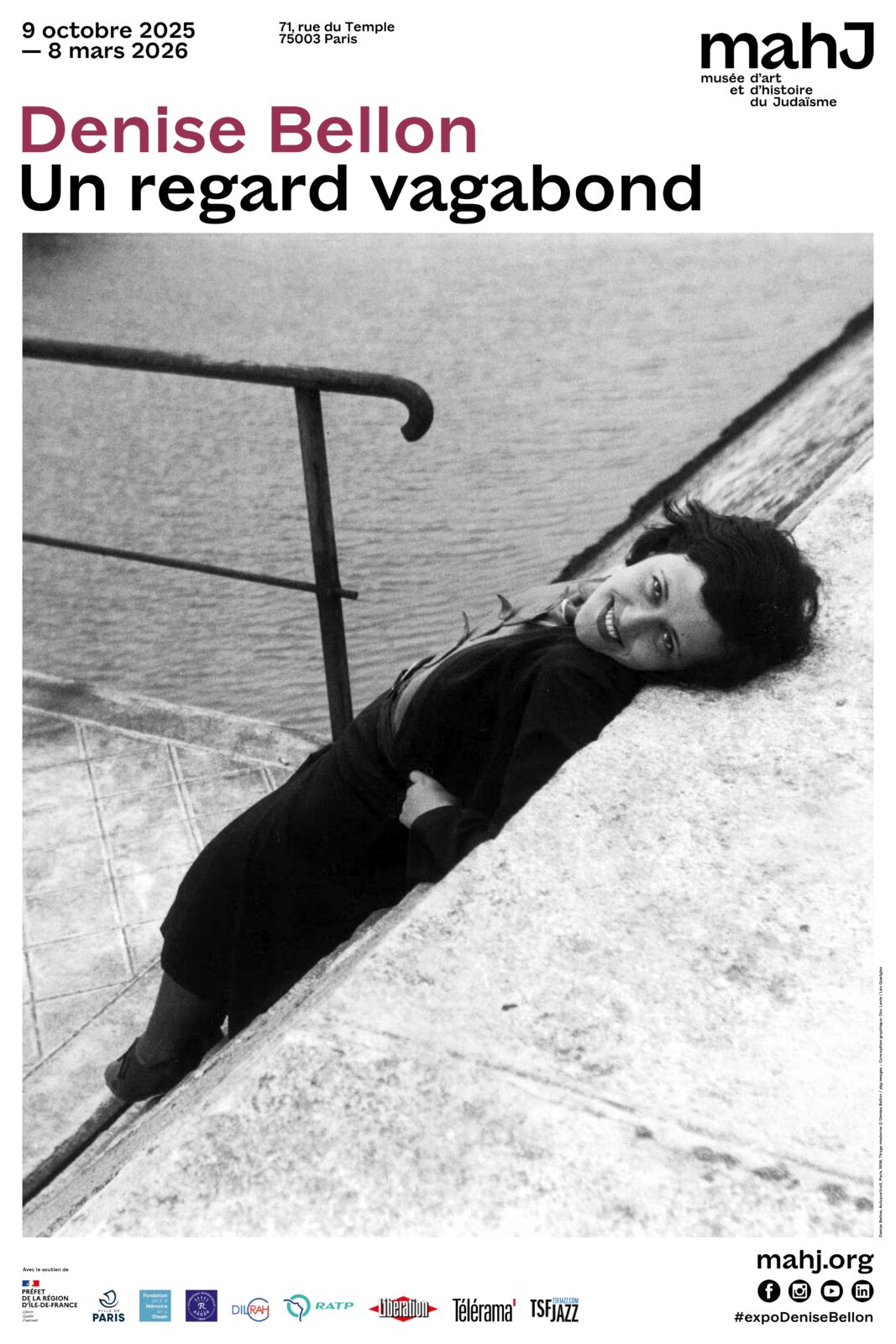

« Pourquoi ai-je choisi la photo ? Parce que son côté magique m’a toujours fascinée. Que l’on puisse, en appuyant sur un bouton, immobiliser le temps, cet éternel ennemi de l’homme… ». Ces mots de Denise Bellon, écrits en 1988, résonnent comme un manifeste. Longtemps restée dans l’ombre, la photographe à la curiosité insatiable occupe aujourd’hui le devant de la scène au musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) à Paris, où une vaste rétrospective retrace sa vie, son œuvre et sa quête : capter la beauté du réel dans un monde en mouvement.

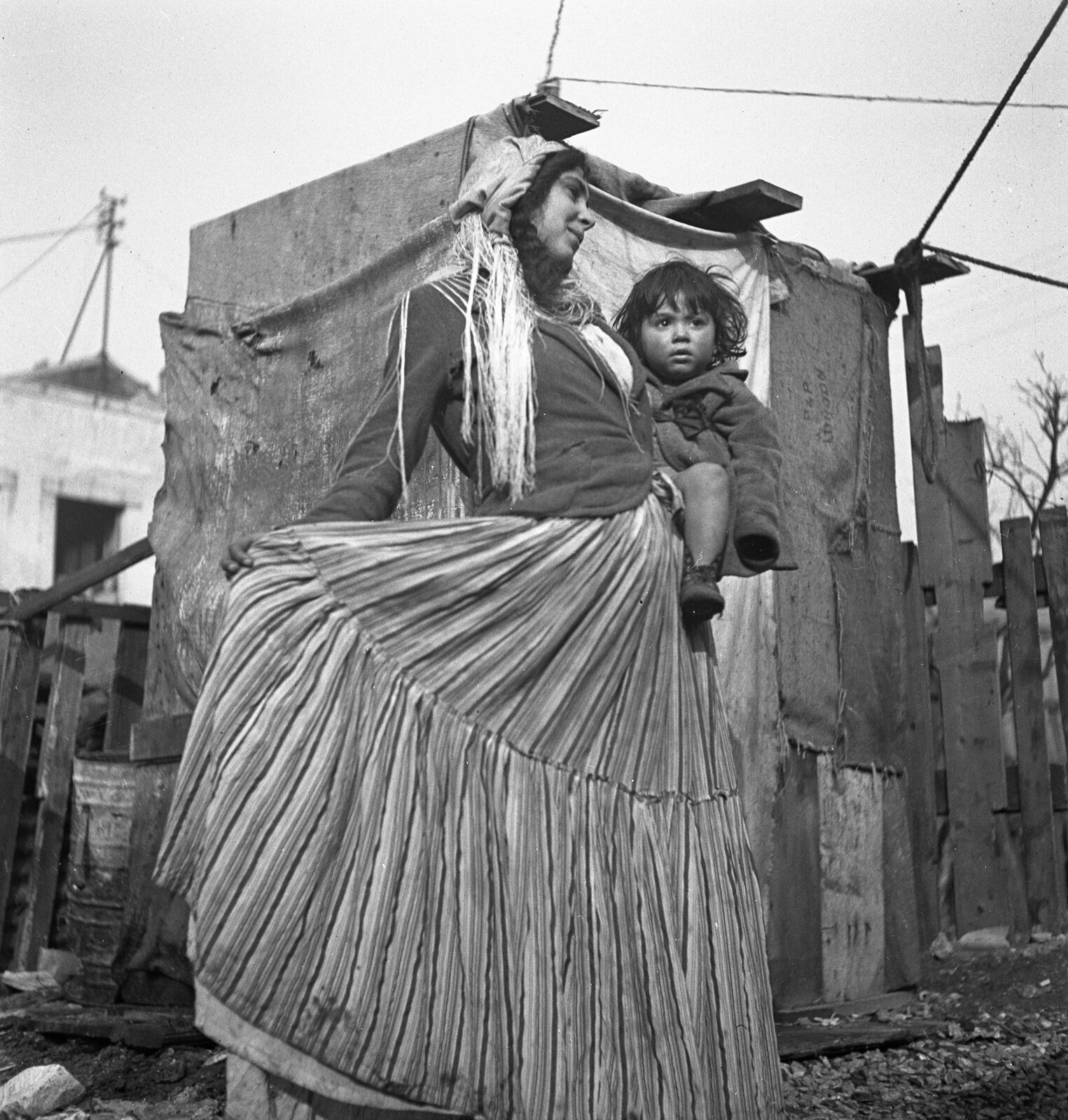

Née à Paris dans une famille bourgeoise, Denise Bellon découvre la photographie presque par hasard. Quelques clichés publicitaires pour Peugeot, puis l’entrée dans le studio Zuber avant de participer à la création, en 1934, de l’agence Alliance Photo, véritable laboratoire du photojournalisme moderne. Son Rolleiflex à la main, elle sillonne les rues, les usines, les campagnes. Elle capture les gestes de la vie ordinaire – des ouvriers au travail, des forains, des enfants – avec une empathie rare. À une époque où la presse illustrée prend son essor, elle impose un style à la fois direct et sensible, loin du sensationnalisme. En 1939, elle couvre une noce gitane, seule femme photographe sur place, déjà, elle s’aventure là où les autres ne vont pas, dans cette zone où l’humain prime sur le reportage.

Témoin du silence

Ses voyages forgent son regard. En 1934, elle part dans les Balkans pour son premier grand reportage à l’étranger. Deux ans plus tard, elle photographie la communauté juive du mellah de Séfrou, au Maroc. Ses images, empreintes d’une pudeur respectueuse, déjouent les clichés orientalistes. En 1939, en Afrique occidentale française, elle accompagne le journaliste Georges Kessel pour Paris-Soir et documente la conscription de soldats africains. Loin de toute propagande coloniale, ses photographies montrent des visages, des corps, des regards. Son regard, à la fois poétique et concret, redonne dignité à ceux que l’Histoire a souvent relégués à la marge.

Puis vient le temps du silence. La guerre éclate. Denise Bellon, restée en France, photographie Lyon sous l’Occupation : des rues vidées, des visages inquiets, une atmosphère de plomb. Ses clichés traduisent la stupeur d’un pays défait, comme un miroir brisé. En 1940, elle réalise un reportage à la Croix‐Rouge pour Match, documentant les agents qui déchiffrent des lettres écrites en yiddish par des familles cherchant des proches disparus. Dans ce chaos, la photographe devient témoin, non plus seulement du visible, mais de ce qui se tait.

À la Libération, elle reprend la route de la lumière. En 1945, à Moissac (Tarn‐et‐Garonne), elle photographie les enfants juifs cachés durant la guerre par les Éclaireurs israélites de France. Ces visages juvéniles, éclairés par une innocence retrouvée, composent peut‐être ses images les plus bouleversantes. Elle capte le moment précis où la vie recommence, fragile mais obstinée. Deux ans plus tard, à Djerba, elle immortalise le quotidien de la communauté juive : les fêtes, les prières, les gestes transmis de génération en génération. Ces images, d’une rare justesse, documentent un moment charnière du judaïsme tunisien, avant les bouleversements de la modernité et de l’exil.

Fixer le temps

Proche des artistes et de l’intelligentsia, Denise Bellon a également été la photographe de toute une génération de créateurs. De Jean Anouilh à Simone de Beauvoir, d’André Breton à Paul Éluard, de Marcel Duchamp à Jacques Prévert, elle saisit chacun dans la lumière de son travail, dans le désordre fécond de la création. Son objectif ne se contente pas de documenter, il accompagne, il comprend. Avec les surréalistes, qu’elle photographie entre 1950 et 1965, elle participe à l’élan d’un mouvement qu’elle contribue à promouvoir. Son regard relie le monde des artistes à celui des anonymes, comme si l’un et l’autre participaient du même effort : inventer des formes de résistance à la pesanteur du réel.

Dans les années soixante et soixante‐dix, elle reste fidèle au noir et blanc tout en expérimentant la couleur. Paris, mai 68, les plateaux de tournage, les rues animées, Denise Bellon continue de photographier son époque, sans nostalgie, avec un regard humaniste et lucide. En 1972, elle devient photographe de plateau, saisissant encore une fois la vie dans sa théâtralité.

L’exposition du mahJ révèle la cohérence d’une œuvre traversée par un même fil, la foi dans la puissance de l’image pour dire la dignité humaine. Denise Bellon n’a pas seulement photographié le monde, elle l’a écouté. Son œuvre, à la croisée du reportage, de la poésie et du témoignage, nous rappelle cette intuition fondatrice : fixer le temps, c’est aussi lui rendre justice.