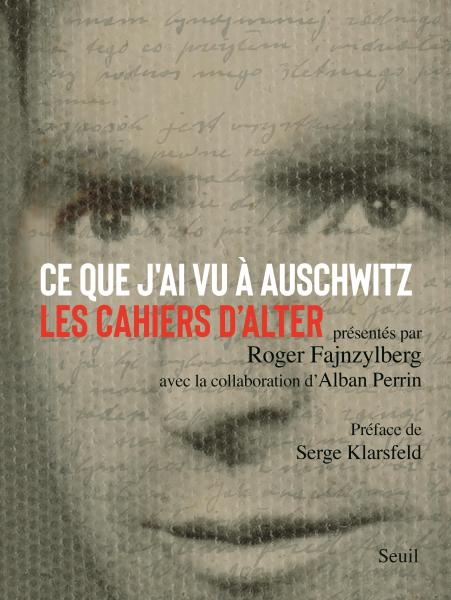

Lire la recension des Cahiers d'Alter par Brigitte Sion

Brigitte Sion - Vous avez donné une conférence à la Société de Lecture de Genève le 7 octobre. Hasard de calendrier ?

Roger Fajnzylberg – Pour moi cette date est doublement symbolique. Bien sûr, nous pensons tous au 7 octobre 2023. Mais pour moi, c’est aussi l’anniversaire du 7 octobre 1944, la révolte des Sonderkommandos à Auschwitz, dont faisait partie mon père, Alter Fajnzylberg. Les deux s’entremêlent.

BS - Il y a deux livres, l’histoire et le récit de votre père, et la vôtre.

RF – Je n’aime pas que l’on dise ça… Je me suis battu contre ceux qui m’ont aidé à écrire ce livre, notamment Anne‐Julie Bémont, par ailleurs directrice des publications de Radio‐France. Elle m’a dit qu’il manquait deux choses dans ce livre : davantage d’informations sur les Sonderkommandos et davantage sur mes parents après la guerre et sur la manière dont je me suis construit. J’ai dit que je voulais seulement publier le témoignage de mon père et ne pas parler de moi. J’ai longtemps résisté à sa demande. Elle m’a proposé de venir me voir chez moi toutes les semaines avec un de ses amis psy. Pendant presque trois mois, ils sont venus, on a discuté et ils ont enregistré nos conversations. Elle m’a remis les transcriptions et m’a laissé choisir ce qui pourrait entrer dans le livre.

En même temps, je me rendais compte, sans en avoir conscience avant, qu’il y avait de nombreux fils et filles de déportés comme moi avaient soit complètement occulté les souvenirs qui leur avaient été transmis, soit dont les parents n’avaient pas transmis – ou plutôt ils avaient enfoui dans leur mémoire toute une série de choses.

À la fin de l’écriture, j’ai appelé quatre personnes qui étaient les enfants d’amis de mes parents. Je leur ai demandé quels souvenirs ils avaient de mes parents. Au bout de quelques minutes, ils m’ont dit ne pas avoir d’informations détaillées et les rôles se sont inversés : de questionneur, je suis devenu le questionné.

Anne‐Julie Bémont avait raison.

BS - Vous sentez-vous un fils différent après la publication de ce livre ?

RF - Oui, bien sûr. Présenter l’histoire de mon père qui était dans l’anonymat depuis 1945 est extraordinaire. Ce livre est devenu une référence, un document de travail pour les historiens, il restera dans l’Histoire. Dans la présentation du concours national de la Résistance et de la déportation, une demi‐page est consacrée à mon père. Tous les profs d’Histoire en France auront à présenter cet exemple à leurs élèves. Je ne m’attendais pas à ce que l’histoire de mon père devienne un symbole important. L’histoire des Sonderkommandos était un élément un peu désincarné de l’Histoire. Grâce au témoignage de mon père, il y a des noms d’hommes et de femmes.

BS - C’est frappant dans son récit, le pouvoir des noms. Il nomme ses camarades d’infortune, les bourreaux, les salauds, les profiteurs, ceux et celles qui l’ont aidé après son évasion…

RF – Oui, c’est caractéristique de ce témoignage. Il ne parle quasiment pas de lui. Contrairement à des gens qui avaient des qualités d’écriture et qui exprimaient leurs sentiments personnels, Alter témoigne, il parle peu de lui, il nomme tout le monde, surtout ceux qui sont morts au combat de manière héroïque.

Il faut rappeler qu’il a écrit son témoignage immédiatement après la guerre. Il n’y a pas de recul, ni de modifications apportées du fait qu’avec le temps, un témoignage s’amenuise ou s’amplifie.

BS – Pendant sa captivité, il prend déjà des notes mentales de ce qu’il voit et entend, pour témoigner par la suite.

RF – On sent bien cette formation militante de la clandestinité. On ne peut pas prendre de notes, garder des documents – et lui encore moins que les autres – et il fait donc ce travail mental d’intégration des détails qu’il fait la force de son témoignage.

Je crois que cette formation militante clandestine l’a aidé à survivre. Rendez‐vous compte, 18 mois dans le Sonderkommando de Birkenau ! Si on n’a pas de perspective ou de croyance, si on n’est pas inconscient, il n’y a aucune raison de vouloir survivre à tout cela. Il dit d’ailleurs « Je suis là pour témoigner ». Il intègre un maximum de choses parce qu’il a la croyance que l’armée rouge triomphera, qu’ils seront libérés.

Il évoque les détenus qui se suicident en disant que cela ne sert à rien. En effet, il écrit : « J’aurais pu me suicider dix fois ou cent fois, mais j’aurais été remplacé ». Il fallait tenir, résister pour raconter. C’est le fil directeur de ce qui le maintient à Auschwitz pendant cette période.

Il écrit : « J’aurais pu me suicider dix fois ou cent fois, mais j’aurais été remplacé ». Il fallait tenir, résister pour raconter.

BS - Après la guerre, il témoigne immédiatement…

RF – Il témoigne à Cracovie devant une commission polonaise. Les Soviétiques vont convoyer les Juifs hongrois et roumains survivants pour les ramener à Budapest et Bucarest. Mon père est chargé de les convoyer – après tout ce qu’il avait subi, il aurait mérité du repos mais, là encore, il témoigne devant une commission hongroise.

Ensuite il témoigne en France, à la commission de Reims, en 1946. Il s’installe à Paris et se met à rédiger ses carnets, en polonais.

BS - Pourquoi en polonais et pas en yiddish?

RF – Parmi les militants juifs polonais, il y avait une volonté d’être d’abord polonais. De la même manière qu’il s’était engagé dans la brigade polonaise en Espagne et pas dans la brigade juive. L’autre explication, c’est que ce texte était destiné à la commission polonaise. Il pensait que cela leur serait transmis, mais les cahiers sont restés dans une boîte.

BS - Et ensuite, plus rien ?

RF – Au sein des organisations issues de la Résistance et de la déportation, comme des partis politiques qui dirigeaient la France après la guerre, chacune des forces avait sa grille de lecture de la période. La confusion qui a perduré un temps entre les Sonderkommandos responsables de la Shoah par balles en Ukraine – qui étaient des forces spéciales nazies qui tuaient les Juifs – et le Sonderkommando de Birkenau – des Juifs chargés de vider les chambres à gaz et de transporter les corps aux fours crématoires, et qui ne devaient pas survivre. L’histoire d’un Juif Sonderkommando qui a survécu a été mise à l’écart. On a privilégié le discours magnifique des résistants au détriment des autres. Il a fallu les années soixante‐dix avec le film de Lanzmann et le travail des historiens qui ont permis d’en savoir plus.

BS - Du côté familial, c’était aussi le silence ?

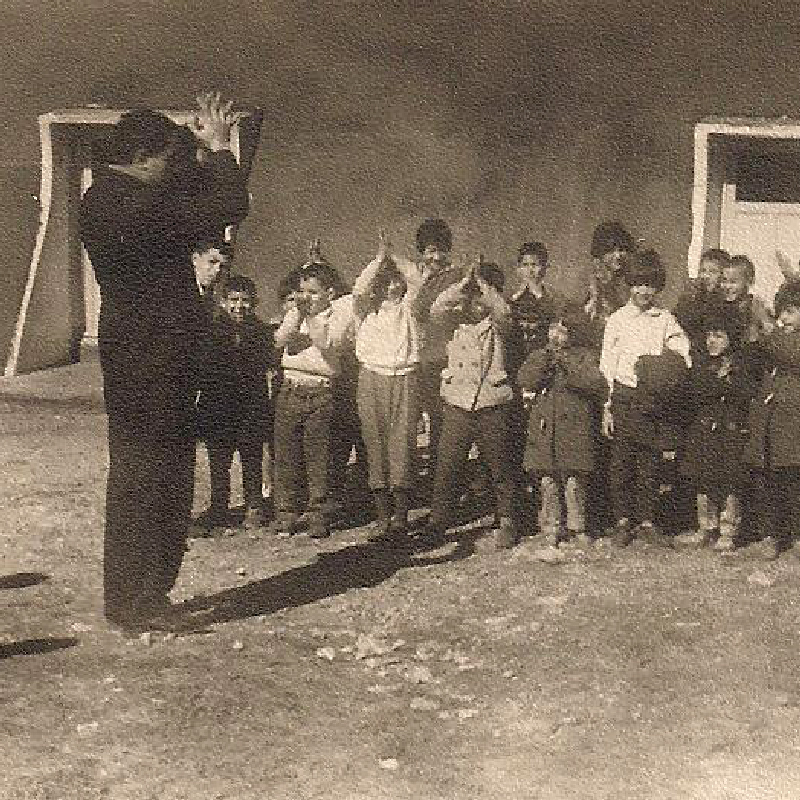

RF – Mes parents fréquentaient au moins autant les anciens des Brigades Internationales que les anciens déportés, mais ils se sont un peu éloignés des associations.

Quant à moi, j’ai fait le choix de m’engager non pas dans une action mémorielle mais de continuer le combat politique. C’était un choix très radical et très limpide. Je n’assistais pas aux commémorations, mais je me suis engagé politiquement et je le vivais comme tel. À l’époque, j’utilisais l’expression marxiste « relever le drapeau ». J’avais constaté que mon père avait décidé d’arrêter, pour des raisons de santé, mais aussi par déception qu’on ne fasse pas appel à lui, alors que d’autres, déportés beaucoup plus tard que lui, étaient mis en avant.

Je me suis affronté avec mon père sur ces questions. Il me disait : « J’ai assez donné pour dix générations, occupe-toi de toi et de tes études ». J’avais du mal à le comprendre, mais j’ai eu mon cheminement à moi.

Comme étudiant, j’étais très engagé à l’UNEF, à l’Union des étudiants communistes et, quand j’ai fini mes études à Nanterre, le Parti Communiste m’a recruté comme permanent, dans les Hauts‐de‐Seine, où j’ai eu un certain nombre de responsabilités, jusqu’à entrer au secrétariat départemental. À l’époque, il y avait 40.000 adhérents dans ce département ! C’était au début des années soixante‐dix. Le Parti souhaitait que je sois candidat aux sénatoriales mais j’étais trop jeune et il m’a demandé de me présenter pour succéder au Maire de Sèvres. J’ai été élu comme numéro 2, et je suis ensuite devenu maire. C’était une expérience extraordinaire. J’ai été exclu du PC en 1981 pour avoir créé Rencontre Communiste Hebdo. Le PC ne m’a pas soutenu aux élections municipales de 1983 et j’ai perdu de peu. J’ai ensuite adhéré au PS, mais j’étais déçu de sa manière de faire de la politique et je m’en suis finalement éloigné. J’ai eu d’autres activités et, en 2003, suis devenu directeur général de l’OSE.

Je sentais que mes parents ne voulaient pas me répondre. Eux ne voulaient pas me faire de peine et moi je ne voulais pas leur faire de peine en les replongeant dans tout cela.

BS - Vous connaissiez l’existence de la boîte et son contenu ?

RF – Je savais que cette boîte contenait des choses que mon père avait écrites après la guerre, mais il ne m’en avait jamais parlé. Mes parents ne cherchaient pas à me parler de ce qu’ils avaient vécu et enduré. Quand je m’aventurais à poser des questions, on me renvoyait dans mes buts en me disant de ne pas me préoccuper du passé. L’attitude de la plupart des parents déportés était de préserver leurs enfants et de faire en sorte que nous puissions nous développer le plus normalement possible. Ils ne me parlaient pas directement. Mais nous habitions dans un petit appartement à Montmartre. Jusqu’à l’âge de 14 ans, nous vivions dans un deux‐pièces, puis mes parents ont acheté un appartement avec une pièce de plus. Nous étions moins serrés mais j’entendais toutes leurs conversations entre eux, avec leurs amis, avec mes oncles et tantes, en yiddish. Quand nous étions invités le weekend, ils parlaient bien sûr de la Pologne, de l’Espagne, de la déportation et, d’un seul coup, ils switchaient du yiddish au polonais, pour que je ne comprenne pas du tout. Pendant un certain temps, j’ai dit que mes parents ne m’ont jamais parlé de cette époque. En fait, ils en parlaient, mais pas directement. Quand ils ne voulaient pas que j’entende, cela ne voulait‐il pas dire que je pouvais entendre ? C’est aussi une forme de transmission. J’ai entendu, j’ai écouté, j’ai eu la chance d’enregistrer beaucoup de choses et de m’en souvenir, de les intégrer, de ne pas les refouler, en ne les comprenant pas toujours mais en ne posant pas de questions. Je sentais que mes parents ne voulaient pas me répondre. Eux ne voulaient pas me faire de peine et moi je ne voulais pas leur faire de peine en les replongeant dans tout cela. C’était une sorte de dialogue impossible. Mais j’ai su dès le début, je n’ai rien découvert. Les numéros de matricule sur leur bras, les discussions de mon père avec ses copains à propos de l’Espagne, des éléments sur Auschwitz… Je savais des choses, et j’en savais de plus en plus. Mais je ne savais pas ce qui se trouvait dans la boîte.

BS - Que s’est-il passé lorsque vous avez lu les premières traductions, en français par Alban Perrin, des textes de votre père ?

RF – Ça a été terrible. J’ai eu beaucoup de mal. J’ai mis beaucoup de temps à être en mesure d’aller au bout des pages. Il y avait une sorte de brouillard. La lecture a été une vraie épreuve. Elle m’a apporté des informations que je n’avais pas, sur la violence par exemple. Mon père a reçu 200 coups de bâton et a été laissé pour mort à l’infirmerie. J’avais envie de hurler. Sur le fond, je savais mais, dans le détail, je ne savais pas. Cela m’a permis d’apprendre et de mieux comprendre ce qu’était le quotidien, les souffrances, la résistance, la solidarité. À un moment donné, mon père écrit : « Parfois, il était plus important d’avoir un mot amical qu’un morceau de pain ». J’ai pu mieux reconstituer un puzzle. Je me souviens d’avoir rencontré plusieurs fois Filip Müller, qui apparaît beaucoup dans Shoah de Lanzmann.

J’envisageais un fascicule transmissible à mes enfants, à ma famille et éventuellement à des centres universitaires. Je ne voyais pas plus loin.

BS - Comment s’est passée la transformation d’un objet intime en un livre à portée internationale ?

RF – J’ai d’abord montré le document au Mémorial de la Shoah, qui proposait de le traduire et de le présenter à des historiens. Cette proposition ne m’a pas satisfait : je venais de trouver ce document et je voulais en garder la maîtrise. Mais quand je parle de l’usage que je voulais en faire, j’envisageais un fascicule transmissible à mes enfants, à ma famille et éventuellement à des centres universitaires. Je ne voyais pas plus loin. C’est en avançant que les choses ont pris une autre dimension. En même temps qu’Alban traduisait et recherchait, nous avons mené des recherches complémentaires sur ce que mon père racontait. Ensuite, je me suis posé plusieurs questions, notamment sur la guerre d’Espagne (mon père m’en parlait mais n’a laissé aucun document). Nous avons trouvé une doctorante française qui a pu examiner les archives du Komintern à Moscou, dans lesquelles elle a trouvé une biographie de mon père écrite de sa main en 1937 ou 1938 pour le parti communiste espagnol, avec une photo de lui, la seule photo que j’aie de mon père avant la guerre. Nous avons retrouvé son acte de naissance en Pologne, mais rédigé en russe. Je suis arrivé trop tard pour pouvoir parler à des personnes qui avaient connu mon père en Pologne.

Le livre va sortir en traduction dans plusieurs pays. En avril prochain, les éditions Dupuis publieront une bande dessinée écrite par Jean‐David Morvan et Victor Matet, avec les illustrations de Rafael Ortiz. Et avant l’été prochain, Ce que j’ai vu à Auschwitz : les Cahiers d’Alter sortiront en format de poche à destination des scolaires.

BS – Où se trouve la boîte ?

RF – À l’époque où je l’ai ouverte, je n’ai pas vu l’intérêt de la garder et je l’ai jetée. Les cahiers étaient dans un tel état que je les ai rangés dans des enveloppes protégées. Une fois que le livre a été publié, j’ai officiellement remis le contenu au Mémorial de la Shoah. Les cahiers ont été numérisés, ils sont accessibles. L’an dernier, je me suis posé la question de l’institution ou des institutions auxquelles remettre les documents – nous étions après le 7 octobre. Fallait‐il déposer les documents au Mémorial de la Shoah à Paris ? Je me suis posé pendant quelques instants la question de la pérennité de la vie juive en France. C’est la première fois que je me posais ce genre de questions. Je suis issu d’une culture pour laquelle la France est une terre d’accueil dans laquelle il n’y avait pas de problème pour la présence juive. J’affirmais que c’était là que les choses se passeraient pour moi et ma famille. À un moment donné, je me suis posé la question du risque, mais je l’ai évacuée. Le Mémorial est une institution solide.

BS - Cette réflexion vient de la part d’un Juif laïc ?

RF – J’ai grandi dans un foyer totalement laïc. Je ne me considère pas comme quelqu’un de croyant. Je parle couramment yiddish et je connais certaines traditions, notamment après m’être remarié avec une femme juive tunisienne.

Pour moi, il n’est pas question de partir, mais il faut se battre et avoir autour de nous les forces politiques et sociales qui se battent pour une vraie laïcité à la française. Le risque peut exister, mais il ne viendra pas tant des forces antisémites d’avant-guerre que des nouveaux antisémites.