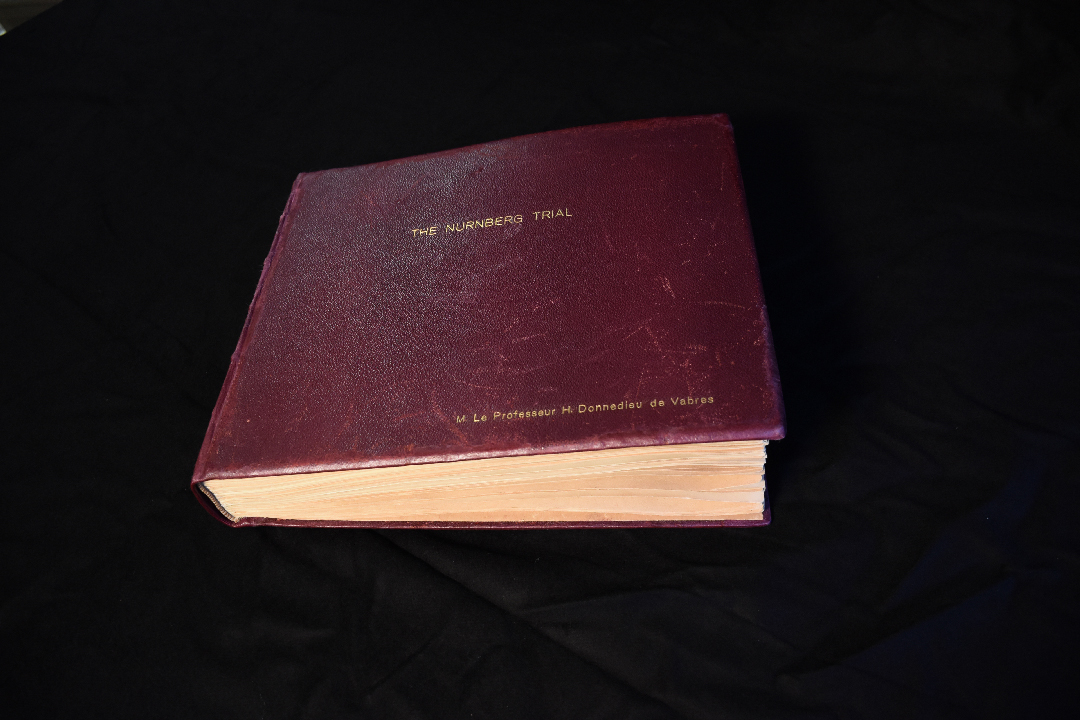

Au commencement de cet ouvrage, il y a un don au fonds d’archives de la Maison des enfants d’Izieu. En 2019, la famille d’Henri Donnedieu de Vabres abonde les archives du mémorial avec de nombreux documents dont un album sobrement intitulé The Nuremberg Trial, écrit en lettres d’or gaufrées sur la couverture de cuir rouge.

Henri Donnedieu de Vabres fut le juge titulaire français du procès de Nuremberg où seront jugés, du 14 novembre 1945 au jour du prononcé du verdict, le 1er octobre 1946, 24 dignitaires et responsables du régime nazi [1]. Le procès devant le Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg marque un tournant en jetant « les jalons d'une justice internationale, en définissant le crime contre l'humanité », rappelle l’historien Olivier Wieviorka en préface.

L’album lui‐même, nous apprend l’historien Matthias Gemählich, porte une histoire : c’est le procureur général américain Robert H. Jackson qui l’offrit à Donnedieu de Vabres pour marquer cet événement historique à partir de 115 photographies prises par l’Américain Charles W. Alexander. Classées par ordre chronologique, elles montrent le gigantisme de ce procès sans aucun texte pour les accompagner.

C’est là qu’entre en jeu le trio d’auteurs de l’ouvrage Nuremberg, L'album du procès qui paraît chez Tallandier en partenariat avec la Maison d’Izieu. Stéphanie Boissard est responsable recherche, documentation et archives à la Maison d’Izieu. Matthias Gemählich est historien à l’université de Mayence. Et Brigitte Sion, que nos lecteurs connaissent bien, préside le Conseil scientifique du Mémorial d’Izieu. À eux trois, ils parviennent à nous accompagner à la découverte de ces photos pour mieux pénétrer dans les coulisses, les enjeux et les événements de ce procès hors norme.

Nuremberg, un choix aussi symbolique que pratique

On apprend ainsi que le choix de Nuremberg pour accueillir le TMI est aussi symbolique que pratique. Symbolique parce que Nuremberg est la ville que les nazis choisissent en 1935 pour y adopter « les lois sur "la protection du sang allemand et de l'honneur allemand", qui officialiseront la politique antisémite du régime nazi ». Et pratique parce que bien que la ville ait été massivement bombardée par les Alliés, le Palais de justice et sa prison attenante ont été relativement épargnés.

De grands travaux sont toutefois nécessaires pour accueillir ce procès dans la salle d’audience 600, « la plus grande de Bavière ». La scénographie du lieu, soigneusement étudiée, est relatée notamment par Joseph Kessel, alors correspondant de France‐Soir pour couvrir les audiences. Un mur a été abattu pour accueillir les bancs de la presse et la galerie du public où se pressent parfois des personnalités éminentes. Côté droit de la pièce se tiennent, chacun devant son drapeau, les huit juges, un titulaire et un suppléant pour chacun des pays représentés (États‐Unis, URSS, Royaume‐Uni et France). En face, côté gauche de la pièce, deux bancs accueillent les accusés, juste derrière leurs avocats. Au centre de la pièce, de longues tables pour les sténographes, les autres personnels, les équipes de l’accusation et les délégations des pays. Au fond de la salle, face au balcon, un écran de cinéma sur lequel seront projetés plusieurs films sur les atrocités commises par les nazis. Il y a encore dans cette salle le poste de l’ingénieur du son qui grave les débats sur des disques, les espaces fermés de plexiglass pour accueillir les caméras si bruyantes qui doivent filmer tout le procès, et les « aquariums » des interprètes, car ce procès se déroule en quatre langues en traduction simultanée qu’on peut entendre au moyen d’écouteurs individuels fournis par IBM, une véritable révolution.

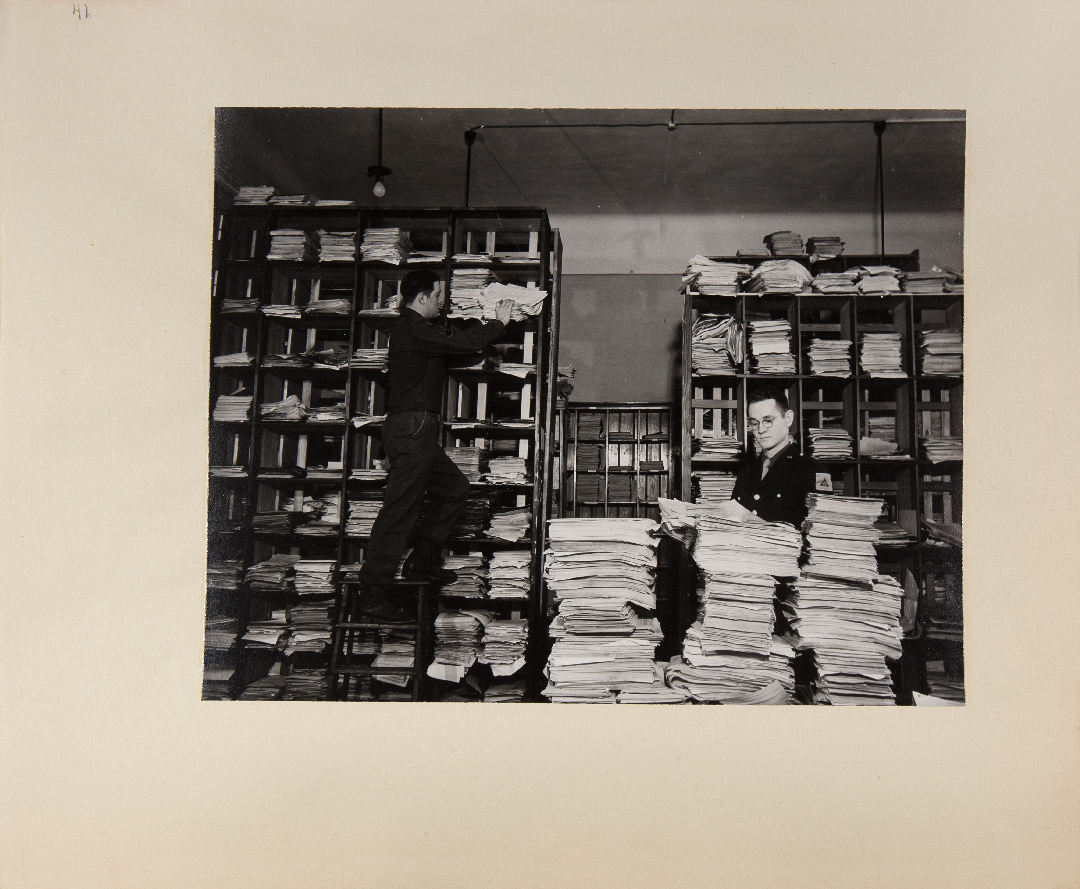

Les photographies d’Alexander impressionnent par leur piqué, leur justesse et leur capacité à faire ressentir et l’espace et les hommes qui s’y trouvent. Il faut voir la photo de l’immense salle de documentation de l’accusation, celle d’un Rudolf Hess nonchalant lors d’un interrogatoire préparatoire ou de l’accusé von Schirach en pleine discussion avec son avocat devant un garde et derrière un grillage.

“Il s'agissait de mettre tout à coup les criminels face à face avec leur forfait immense”

Mais les photos ne sont pas seules à faire cet ouvrage. Un des coups de génie de ce livre est d’utiliser des pleines pages d’aplats de couleur dense pour introduire les différents aspects nécessaires à la compréhension des clichés et, surtout, les citations saisissantes qui éclairent cette traversée. C’est d’ailleurs à la plume de Joseph Kessel que nous laissons la conclusion de cet article, alors qu’il résume ce qui se passe au moment où sont projetés des films confisqués aux Allemands, qu’il comprend la singularité de ce procès :

« Tel était donc l'objet véritable de l'expérience [...]. Il s'agissait de mettre tout à coup les criminels face à face avec leur forfait immense, de jeter pour ainsi dire les assassins, les bouchers de l'Europe, au milieu des charniers qu'ils avaient organisés, et de surprendre les mouvements auxquels les forcerait ce spectacle, ce choc », écrit Kessel dans Jugements derniers, avant de décrire Göring serrant « ses mâchoires livides à les rompre », le « rictus de peur abjecte » sur le visage de Streicher ou les « sanglots » de Frank. « Et nous tous qui, la gorge nouée, assistions dans l'ombre à ce spectacle, nous sentîmes que nous étions les témoins d'un instant unique dans la durée des hommes ».

Grâce aux photos d’Alexander, au travail de restauration du Mémorial d’Izieu et à l’ingéniosité de cet ouvrage et de ses auteurs, il est désormais donné au lecteur de 2025 d’être, lui aussi, « témoin d'un instant unique dans la durée des hommes ».

[1] Un des accusés est jugé par contumace, il s’agit de Martin Bormann, réputé en fuite. Ce n’est qu’en 1972 que sa mort en 1945 au moment de la chute de Berlin sera confirmée.

Par ailleurs Robert Ley se suicide trois semaines avant le procès. Et Gustav Krupp est déclaré inapte à être jugé en raison de son état de santé mentale. Le verdict concernera donc 22 accusés dont un par contumace. 12 peines de mort sont prononcées, ainsi que 7 peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité, et 3 acquittements.

De Stéphanie Boissard, Matthias Gemählich et Brigitte Sion. Préface d’Olivier Wieviorka.

2025, Tallandier /Maison d’Izieu, 29,90€