Read this interview in English / Lire cet entretien en anglais

Antoine Strobel-Dahan - Vous avez choisi d’exposer dans un ancien bunker nazi. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce lieu ? Que se passe-t-il – émotionnellement, politiquement et artistiquement – quand des artistes juifs investissent un espace aussi chargé d'Histoire, aussi singulier ?

Yury Kharchenko – Je me suis retrouvé par hasard à un événement organisé dans le bunker et, plus tard, j’ai pris contact avec Marat Guelman. Nous avons parlé de la création d’une exposition sur l’identité juive et sur mes peintures, qu’il avait vues dans mon atelier. C’est alors que j’ai eu l’idée de proposer le bunker, en raison de son histoire nazie, et de le relier à l’idée des tunnels de Gaza et des otages, puisque ce sont tous deux des espaces souterrains. Le bunker, son histoire, Berlin, tout cela me paraissait intimement lié.

ASD - Comment le lieu lui-même, le bunker, influence-t-il la conception et le ton de ce projet ?

Marat Guelman : Ce qui s’est passé avec cette exposition, c’est qu’elle est à la fois très forte politiquement et très forte artistiquement. Pour nous, il s’agit simplement de présenter de très belles œuvres d’artistes juifs, tout en sachant que le contexte politique peut parfois sembler nauséabond. Le titre est une provocation, le lieu est une provocation, et le fait qu’à Berlin, une ville où l’antisémitisme reste présent, on organise une exposition d’artistes juifs, est une provocation.

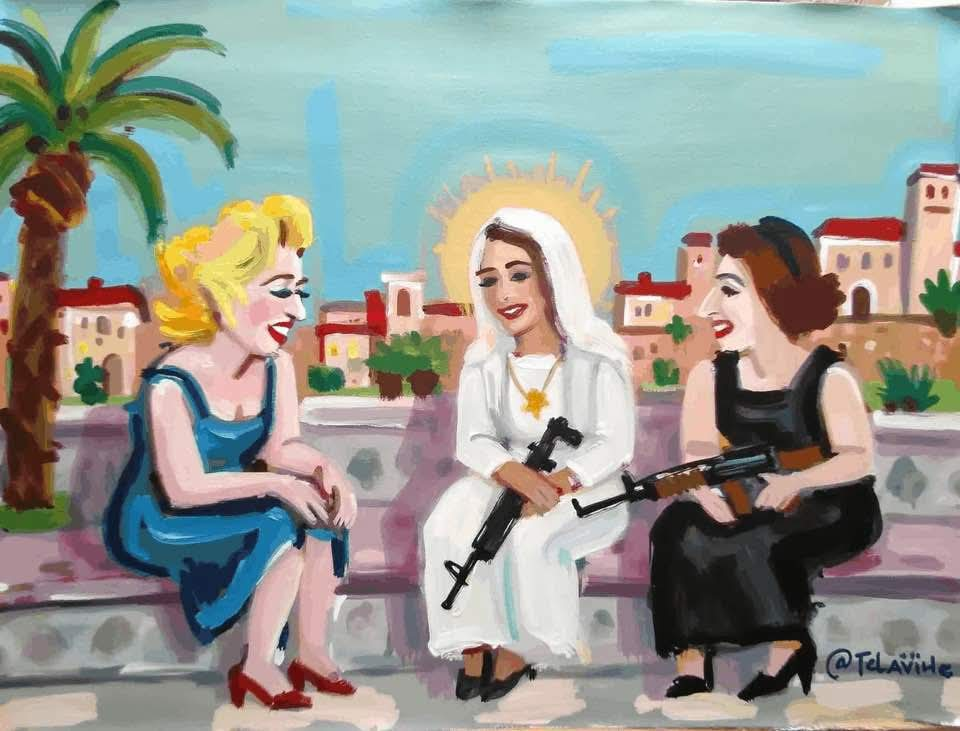

Les visiteurs arrivent en s’attendant à une confrontation, mais ils découvrent de l’art, du vrai. C’était mon idée : laisser le contexte nous aider à montrer des œuvres réellement puissantes. Oui, cela se passe dans un bunker nazi, un lieu très lourd mais, à l’intérieur, il y a cinq artistes sensibles : deux venus des États‐Unis, deux d’Allemagne et un d’Israël. Chacun s’exprime d’une voix calme, souvent ironique ou dans l’autodérision. Ce n’est pas un combat – cette exposition n’est pas un combat. Mais à cause du contexte, les visiteurs s’attendent à l’affrontement, et c’est justement ce qui rend cette exposition importante.

ASD : Parlons du titre – Bad / Good Jews. C’est un choix fascinant. Nous avions eu, il y a plus d’un an, une longue conversation avec vous, Yury, au cours de laquelle vous évoquiez les attentes du public et du monde politique allemands envers les Juifs : l’idée du "bon Juif", celui qui reste à la place qu’on lui assigne, dans ce que vous appeliez le Jew-washing. Donc, ce "bon Juif" correspond à un narratif politique, tandis que le "mauvais Juif" refuse d'y entrer. Est-ce bien l’idée derrière ce titre ? Et comment, personnellement, naviguez-vous dans cette tension ?

MG : Ce n’est pas seulement une question de narratif politique, c’est aussi quelque chose qui vient de notre propre expérience. Dans les familles juives, il est très courant d’entendre quelqu’un dire : « Ah, cette personne est juive », ce qui veut dire en réalité : « C’est quelqu’un de très bien – et il est juif ». Nous sommes fiers des Juifs célèbres – Einstein, par exemple.

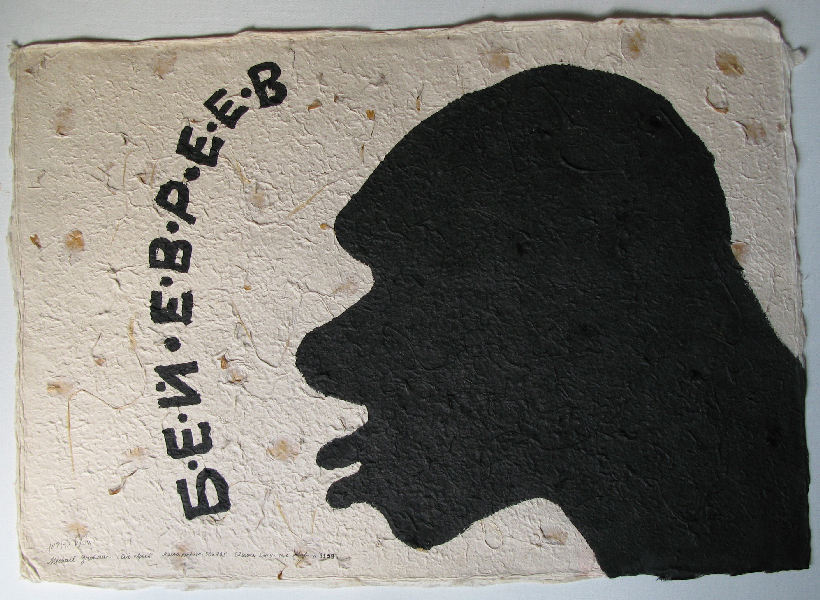

Mais si nous sommes fiers – et cette idée vient d’un projet d’Alexander Melamid auquel j’adhère complètement –, alors il faut aussi penser aux « mauvais » Juifs. « Bons » ou « mauvais » signifient simplement que nous sommes comme tout le monde – Allemands, Américains, Russes – nous pouvons être bons, mauvais, différents. Et nous sommes prêts à en parler ouvertement avec le public. Nous ne cherchons pas à faire de la propagande pour les Juifs ou pour Israël ; nous voulons une conversation honnête, montrer que, parmi les Juifs, il y a des bons, des mauvais, des gens de gauche, des gens de droite.

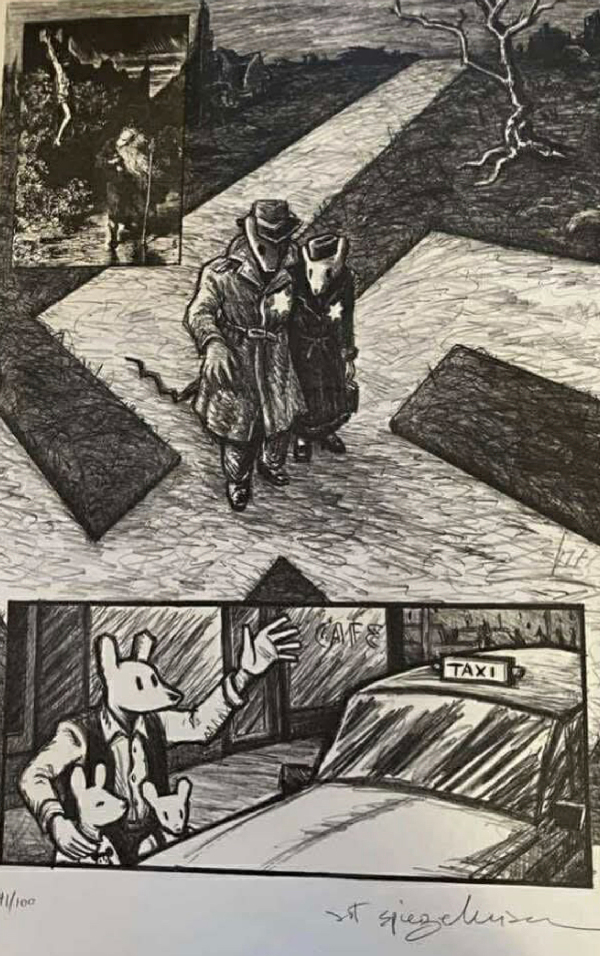

Par exemple, Mikhail Grobman est très pro‐israélien – il vient d’Israël, il représente l’aile droite de la pensée juive. Et Art Spiegelman, lui, est très à gauche, un vrai Newyorkais. Nous sommes tous différents – bons, mauvais – et à mon avis, ces définitions n’ont aucun sens. Mais c’est un bon point de départ pour entamer une vraie discussion sur les Juifs. Peut‐être qu’à la fin de cette conversation, nous comprendrons à quel point il est absurde de dire « bon Juif » ou « mauvais Juif » mais, en tant que titre, c’est une excellente entrée en matière.

YK – Il s’agit avant tout d’ouvrir une discussion plus large sur la question juive. L’idée des « mauvais » et des « bons » Juifs agit comme un rideau : elle attire l’attention, mais une fois ce rideau levé, la véritable conversation peut commencer. Elle invite les gens à aller plus loin. Aujourd’hui, tout le monde semble obsédé par la question de savoir qui sont les « bons » Juifs et qui sont les « mauvais » Juifs – à gauche ou à droite, politiquement corrects ou non, Américains ou Allemands – et cette division permanente devient presque hystérique.

ASD : Et vous, Yury, en tant qu'artiste, diriez-vous que vous êtes un bon Juif ou un mauvais Juif ?

YK – Un artiste se trouve toujours de l’autre côté de toute perspective politique. Avant la guerre en Israël, j’étais probablement plus proche de la gauche — sauf en ce qui concerne Israël. Le monde de l’art est en général très marqué à gauche, et beaucoup de mes amis en Allemagne le sont aussi. Mais avec le temps, j’ai vu comment cela s’est transformé en idéologie, et cela m’a rappelé ce que nous connaissions en Union soviétique, d’où nous venons en tant que Juifs russes. J’ai donc pris mes distances avec ceux qui ont commencé à attaquer Israël — ceux que j’appelle les « mauvais Juifs », surtout dans le milieu artistique américain. Je ne pouvais pas supporter cette attitude.

Ce qui s’est passé le 7 octobre m’a profondément touché. C’était personnel, et cela m’a ramené à la synagogue après quinze ans à n’y aller qu’occasionnellement, pour les fêtes. J’avais étudié autrefois dans une yeshiva, mais j’en étais parti après que quelqu’un m’a dit que l’art n’était pas juif — ce que j’ai toujours trouvé absurde, surtout sachant que l’école avait été fondée par Ronald Lauder, l’un des plus grands collectionneurs d’art.

Après le 7 octobre, beaucoup de Juifs, moi y compris, sont revenus à leurs racines — à la synagogue, au sentiment d’appartenir à un même peuple. Pour moi, en tant qu’artiste, ce fut un réveil existentiel : ressentir la douleur, le lien avec Israël, et la prise de conscience du nombre de ceux qui souhaitent sa disparition. C’est ainsi que je le vois.

Il se trouve que Marat Guelman était déjà ami avec le directeur de la communauté Ronald S. Lauder Kahal Adass Jisroel, German Moyzhes – la yeshiva et la communauté juive que j’avais quittées il y a quinze ans – et ils sont désormais parmi les soutiens de ce projet d’exposition.

ASD : À propos de cette montée de l’anti-israélisme, de l’antisionisme et de l’antisémitisme – devenue terriblement forte ces deux dernières années, même si elle existait déjà auparavant –, je me demande quelle est la responsabilité éthique de l’art. Quelle est la capacité de l’art à provoquer, à mettre sur la table des sujets dérangeants, à obliger les gens à se confronter à ce qu’ils préfèrent ignorer ou simplifier à l’extrême? Qu’est-ce que cela signifie pour vous, Marat, à travers l’ironie que vous utilisez parfois dans votre travail ? Et pour vous, Yury, à travers la provocation – comme votre T-Rex devant la porte d’Auschwitz, par exemple ? Que diriez-vous, tous les deux, de cette éthique de l’art face à ces défis – non seulement en tant qu’artistes juifs, mais aussi en tant qu’êtres humains ?

MaMGrat : Je crois que la véritable déclaration politique de cette exposition réside dans le simple fait qu’elle existe – qu’un groupe d’artistes juifs présente son travail à Berlin, dans un ancien bunker nazi, cela en soi porte déjà un message fort. Grâce à cela, l’art lui‐même peut être plus subtil, empreint d’autodérision et de complexité – et c’est, je crois, l’essentiel.

J’ai organisé beaucoup d’expositions dans ma vie et je suis convaincu qu’on se trompe lorsqu’on confond la question politique et la question artistique. Ici, elles sont distinctes. Sur le plan politique, notre message est simple : après le 7 octobre, être anti‐israélien et être antisémite, c’est la même chose. Le terrorisme reste du terrorisme, quelle que soit l’idéologie qui le justifie.

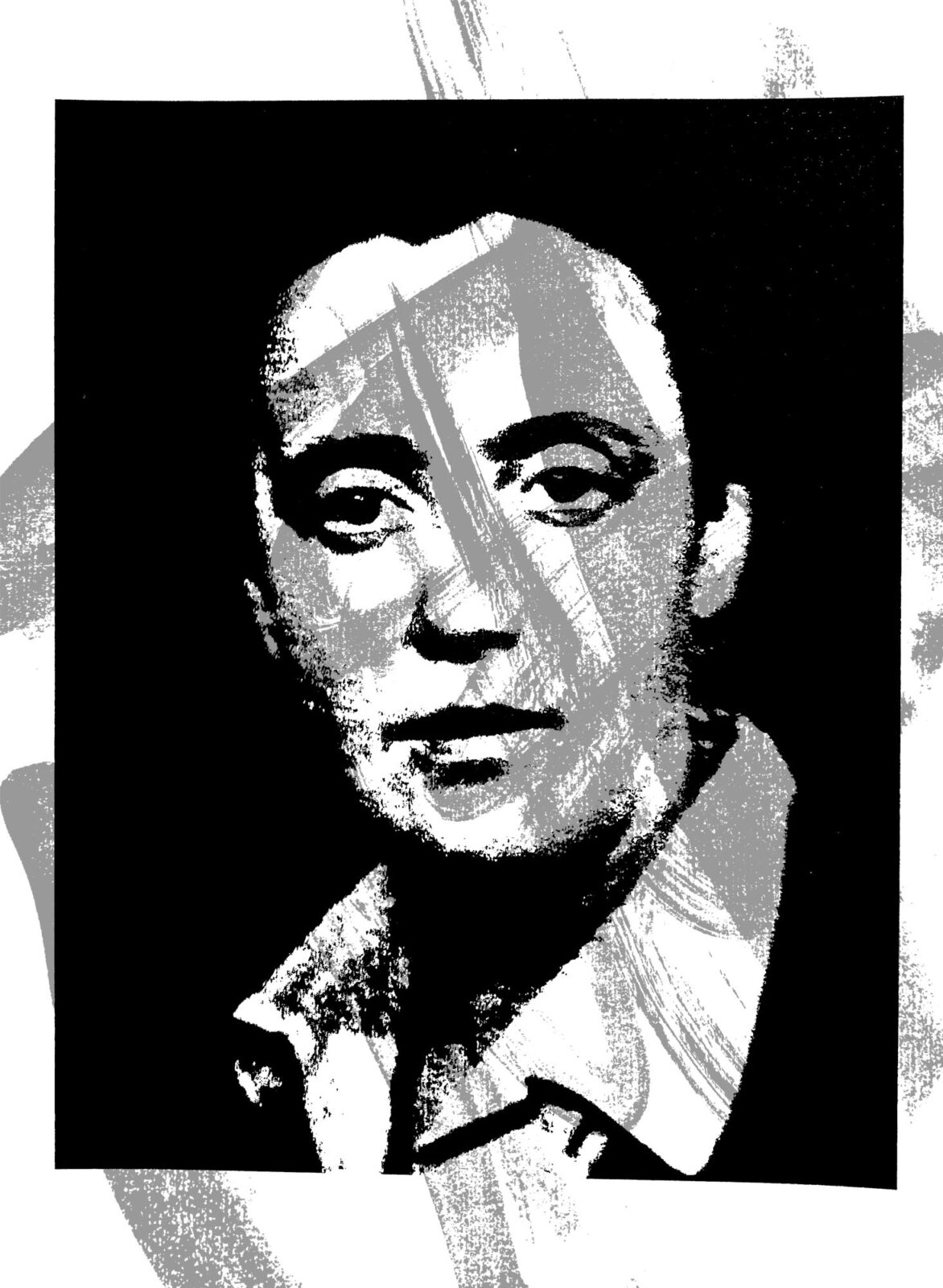

Mais à l’intérieur de l’exposition, il y a une autre dimension – celle de l’art lui‐même. Mon travail, par exemple, parle de peinture, de différence, de cette manie juive de toujours chercher quelque chose de nouveau. Il y a de l’autodérision, et les artistes s’expriment de manière complexe, souvent introspective. En tant qu’artistes, nous sommes probablement des critiques de nous‐mêmes plus sévères que ne le sont nos adversaires, qu’ils soient de droite ou de gauche.

Pour moi, le concept se compose de deux éléments : le fait même de l’exposition, qui est déjà une prise de position, et le monde intérieur des œuvres. Les deux comptent. Il ne faut pas oublier qu’à Berlin, dans le quartier de Neukölln, des gens célébraient le 7 octobre.

YK – On avait l’impression qu’une partie de Berlin était devenue une antenne du Hamas. Lorsque le massacre du 7 octobre a eu lieu, des gens sont sortis dans la rue, pour distribuer des bonbons et célébrer – célébrer le meurtre de Juifs, d’enfants. C’était terrifiant à voir.

MG : Pour moi, l’exposition en elle‐même porte un message simple mais puissant – elle est provocatrice par sa seule existence. Et pourtant, à l’intérieur, on découvre tout autre chose : de l’autodérision, un art fort, et un véritable dialogue entre les artistes. J’espère que les visiteurs qui s’y plongeront percevront le lien entre ces deux niveaux. C’est cela, pour moi, être juif.

Je me décris comme un « mauvais Juif » – pas au sens moral, mais parce que je suis né en Union soviétique. Avant de venir à Berlin, je ne pensais pas vraiment à mon identité juive. J’étais russe, moldave, un opposant à Poutine, mais être juif n’était pas central dans ma vie. À Berlin, j’ai compris que j’étais d’abord juif, parce que je ne pouvais pas être Allemand, et que je ne voulais pas être Russe. C’est à ce moment‐là que j’ai commencé à renouer avec les traditions juives – et plus tard, après le 7 octobre, cette identité est devenue profondément personnelle. Ces deux expériences, Berlin et le 7 octobre, ont fait de moi un vrai Juif, et mon art est une réponse directe à cette transformation.

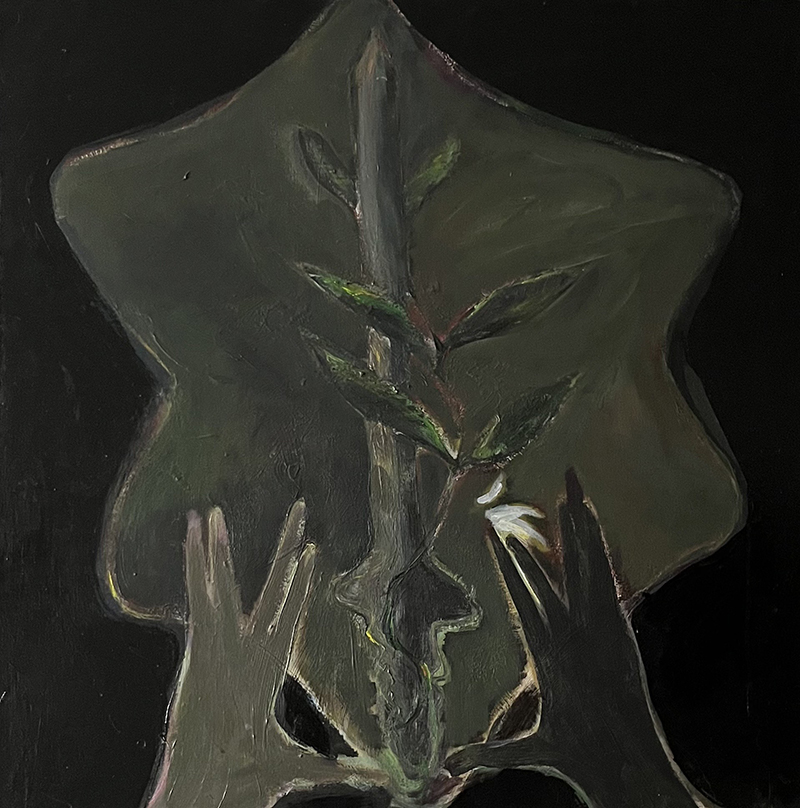

Il est important pour moi de montrer ces deux facettes : le garçon juif absorbé par des choses délicates et introspectives, et le garçon juif qui combat en Israël, ne font qu’un. L’une de mes peintures montre un homme juif jouant du violon, et le violon se transforme en arme.

YK – Le travail de Marat, avec ce violon qui se transforme en arme, m’a rappelé Le Pianiste de Polanski – ce musicien incapable de se défendre. Aujourd’hui, nous faisons face à un problème similaire : les Juifs qui se défendent sont perçus comme de « mauvais Juifs », tandis qu’en Allemagne, les « bons Juifs » sont les Juifs morts – ceux dont on se souvient à travers les Stolpersteine, ces pavés de mémoire dans les rues. En tant que Juif, on ressent souvent cela ici : on est perçu uniquement à travers la Shoah, pas comme un être vivant qui pense, parle ou défend Israël.

C’est pour cela que j’étais si frustré par une partie des médias de gauche : ils rejettent l’idée même de Juifs qui se défendent, de ceux qui servent dans les rangs de Tsahal. J’ai peint le logo de Tsahal comme un hommage, parce que certains de mes proches y servent, et d’autres — des parents de membres de ma famille israélienne — ont été tués le 7 octobre. Pour moi, ce sont des héros, tout comme mes grands‐pères, héros de l’Armée rouge de Stalingrad à Berlin.

ASD : J’aimerais vous entendre sur la notion de héros. Dans cette exposition, vous réunissez des figures très différentes – d’Art Spiegelman à Alexander Melamid. Melamid, lui, peint des anti-héros juifs – des gangsters, des hors-la-loi, des "mauvaises gens", pas seulement des "mauvais Juifs". Cela ressemble presque à un miroir inversé des portraits idéalisés de Warhol. Qu’est-ce que cela dit de la mémoire juive – de la façon dont elle se construit, ou parfois se censure ? Parce que, comme vous le disiez à l’instant, la définition du "héros" ne cesse d’évoluer. Par exemple, les Juifs ont autrefois été accusés de ne pas avoir combattu les nazis, d’être "allés à la mort passivement", et aujourd’hui, lorsqu’ils se défendent, on les condamne à nouveau. J’aimerais vous entendre sur cette inversion – sur ces anti-héros et ce qu’ils révèlent.

MG : Certes. Mais il est très important que les Juifs puissent critiquer d’autres Juifs – c’est quelque chose d’essentiel à ce que nous sommes. Il est crucial de montrer que les Juifs sont capables de se remettre en question et de se critiquer eux‐mêmes – souvent plus durement, plus honnêtement, que ne le ferait jamais un antisémite ou un anti‐israélien.

YK – Je pense à des personnes comme Masha Gessen, Norman Finkelstein ou Noam Chomsky et, honnêtement, je ne connais pas d’antisémites plus extrêmes dans la critique que certains de ces Juifs eux‐mêmes. Ils peuvent être encore plus radicaux, plus intransigeants dans leur critique – vraiment jusqu’au-boutistes.

MG : Et je crois que cela fait partie de notre identité, cette capacité à nous interroger nous‐mêmes.

ASD : Marat, votre parcours a souvent mêlé activisme politique et activisme artistique, à la fois dans vos œuvres et dans les expositions que vous avez organisées – vous n’êtes pas exactement connu pour votre modération, disons. Comment parvenez-vous à équilibrer cet engagement avec votre travail d’artiste, mais aussi avec vos responsabilités plus larges lorsque vous êtes confronté à toutes ces strates de traumatismes juifs ? Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, n’est-ce pas ?

MG : Vous savez, je viens de Russie, où l’on dit : « Un poète en Russie est plus qu’un poète ». Cela signifie que les artistes ont toujours joué un rôle important dans la politique et la philosophie. Mon père était un dramaturge connu ; Gorbatchev l’appelait même « le père de la perestroïka ». Après l’effondrement de l’Union soviétique, environ 60 % du premier Parlement russe était issu du monde des arts. Pour nous, ce lien entre art et politique n’a donc rien d’inhabituel.

Mon propre parcours a commencé aux côtés des artistes russes les plus politisés – Ilya Kabakov, Komar et Melamid, Oleg Kulik, tous profondément engagés. Dans les années quatre‐vingt‐dix, nous rêvions que l’art puisse changer la vie ; c’était sans doute naïf, mais cela paraissait vrai à l’époque.

Avec l’arrivée de Poutine au pouvoir, tout a changé. Il a transformé les artistes en dissidents politiques en refermant la Russie sur elle‐même. Pour lui, l’âge d’or, c’est le XIXe siècle – il regarde vers le passé, alors que nous, artistes, regardons vers l’avenir. Nous avons besoin de liberté ; lui considère la liberté comme une illusion occidentale. C’est pourquoi, depuis 2012 environ, des gens comme moi sont devenus des ennemis du régime.

J’ai soutenu les Pussy Riot et Piotr Pavlensky et, en ce sens, mon histoire n’a rien d’unique – si ce n’est peut‐être que j’ai été plus visible. Il y a une semaine à peine, j’ai de nouveau été officiellement inscrit sur une liste : non seulement comme « agent de l’étranger » ou « terroriste » comme avant mais, cette fois, comme l’un des 23 membres du Comité anti‐guerre de Russie accusés de vouloir prendre le pouvoir. Donc oui, à leurs yeux, je suis une personne très dangereuse.

ASD : Félicitations pour cette promotion !

Marat : Oui, oui, bien sûr, merci ! Je rentre justement de Bruxelles, où j’ai rencontré la présidente du Parlement européen. Donc maintenant, apparemment, ils savent à qui parler de l’avenir de la Russie.

YK – Je n’étais même pas sûr que ce soit une bonne idée d’être associé à Marat Guelman. Des gens m’ont prévenu : « C’est dangereux, si tu dis quoi que ce soit contre la Russie, c’est dangereux pour toi ». Ils m’ont dit : « Je ne veux pas avoir affaire à toi, je ne veux rien faire avec toi. Si c’est à propos d’Israël ou de thèmes juifs, pas de problème, mais ne dis rien contre la Russie. C’est trop risqué pour nous ».

MG : Pour moi, bien sûr, l’art passe avant tout. Mon activisme politique existe parce que je sens que je dois le faire – c’est un devoir civique. Mais, honnêtement, ce n’est pas facile de concilier les deux. Comme le disait Yury, certains collectionneurs ont peur, peut‐être pensent‐ils à l’avenir. Mais j’ai 65 ans, ce n’est plus l’âge où l’on essaie de se transformer. Je suis assez solide pour être moi‐même et dire : « D’accord, vous avez peur, c’est votre droit ». Je ne suis pas du genre à attendre de tout un chacun qu’il soit un héros. La plupart des gens ne le sont pas, 99 % du monde ne l’est pas. Mais pour moi, c’est simplement ma manière d’être.

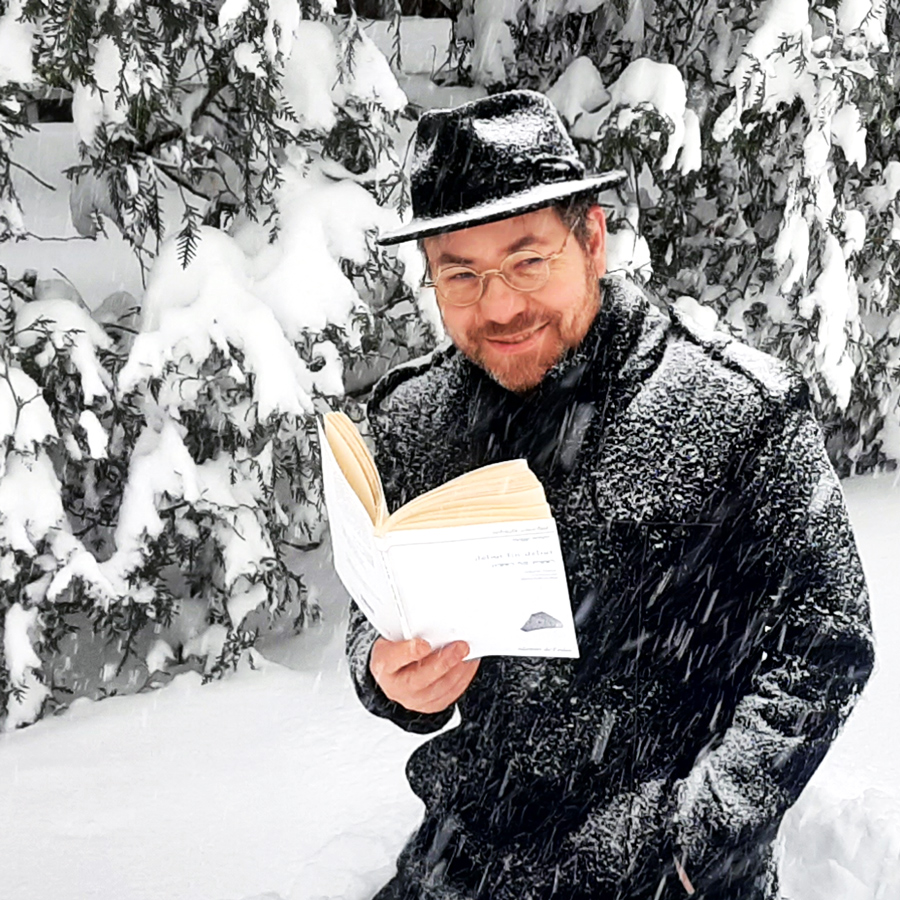

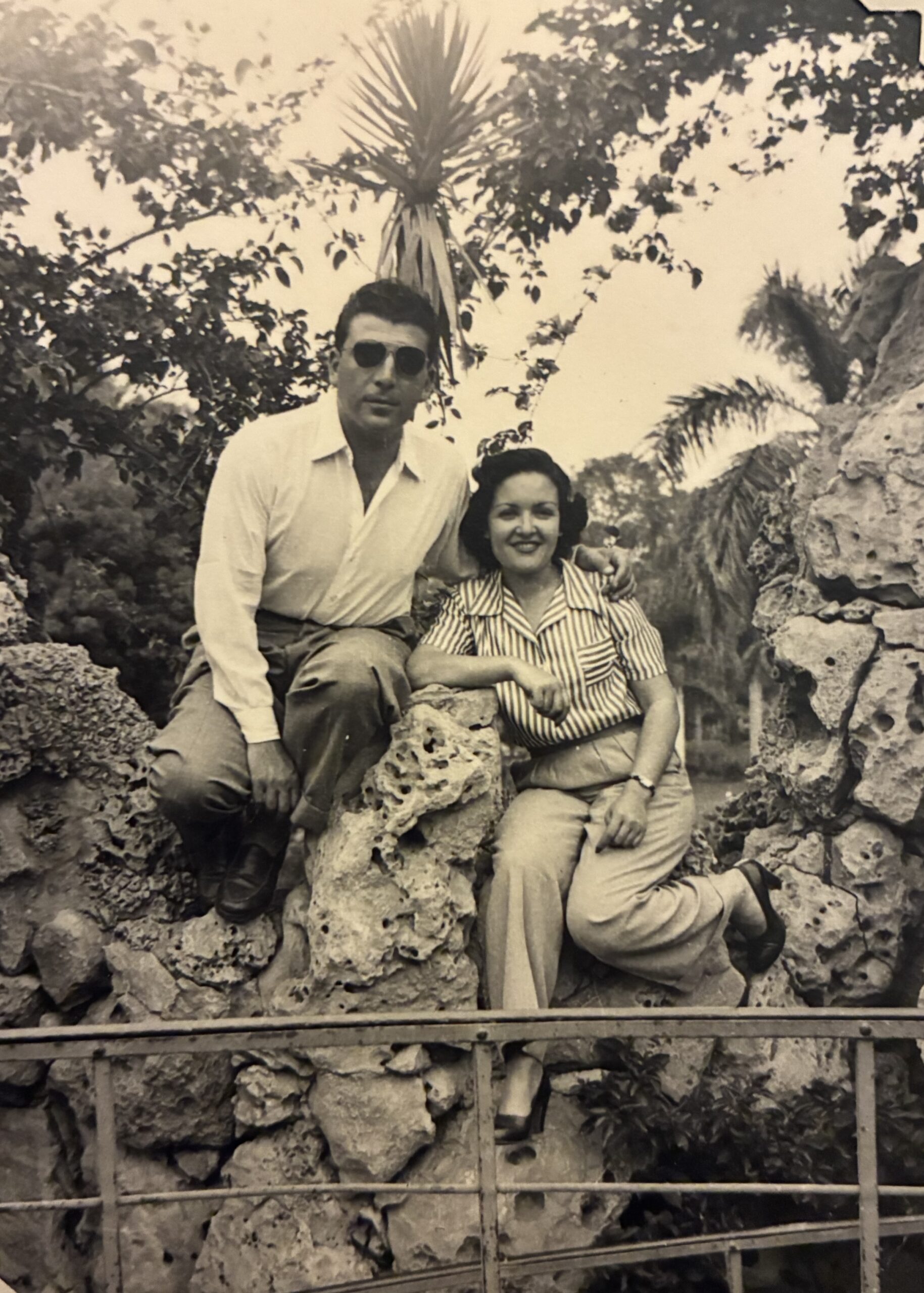

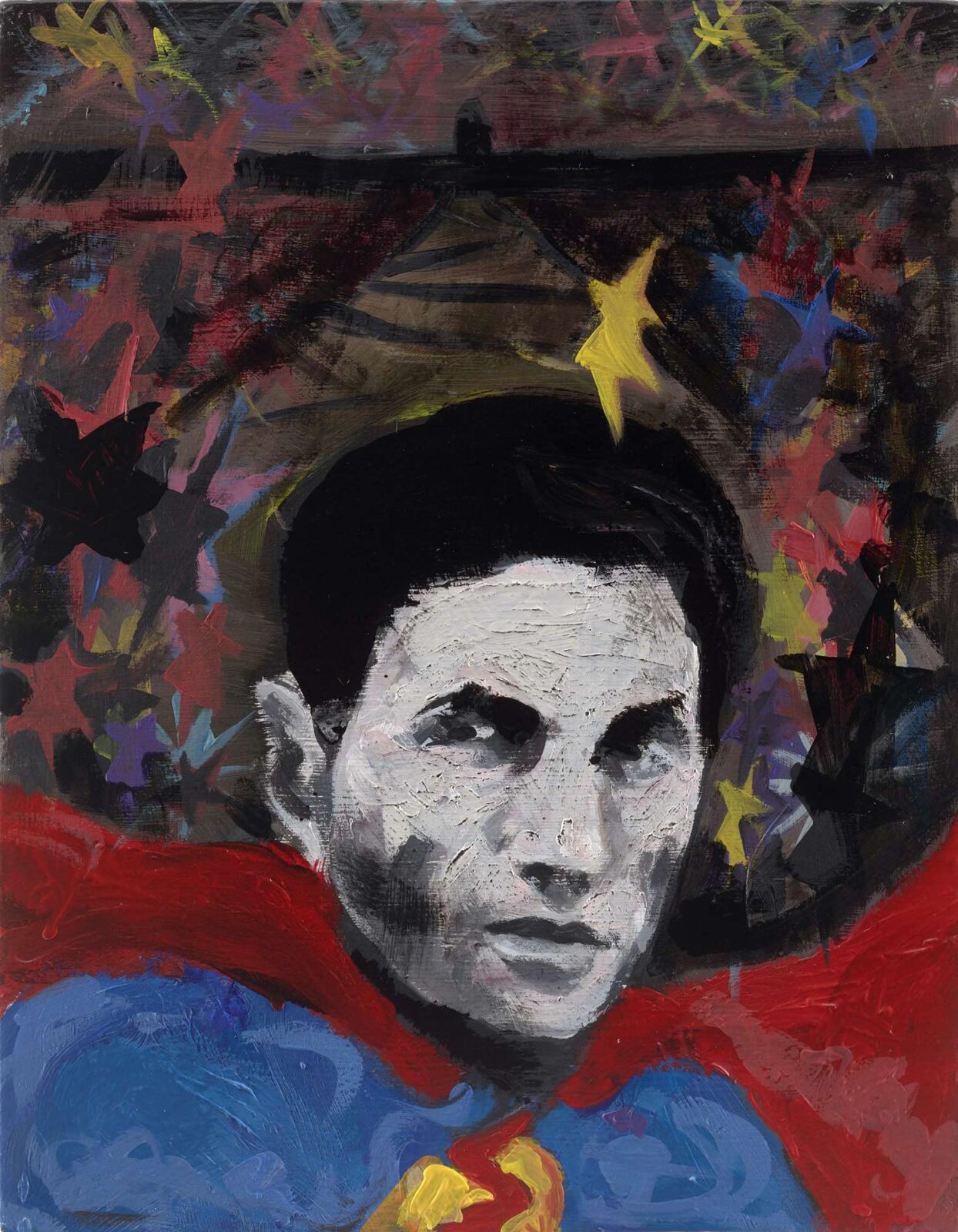

YK – Nous savons tous que Superman a été créé par Jerry Siegel, qui était juif, et que beaucoup de super‐héros, comme Spider‐Man ou Batman, sont des inventions juives. C’est pourquoi j’ai peint mes grands‐pères en costumes de super‐héros. Ils ont combattu de Stalingrad à Varsovie puis à Berlin, ont perdu leurs familles et servi dans l’Armée rouge – ce n’est pas un super‐héros américain qui a libéré Auschwitz, c’est l’Armée rouge, qui comptait environ 800.000 Juifs.

Avec la guerre en Ukraine, le rouge du costume de Superman a pris un autre sens pour moi, celui du lien entre l’Armée rouge qui a combattu Hitler et la Russie d’aujourd’hui, qui mène une guerre sans idéologie. Mes grands‐parents étaient de vrais héros et, les peindre, c’était ma manière de m’opposer à cette guerre insensée qui divise leur héritage. Ma famille a souffert des deux côtés – sous les nazis et dans le Goulag – alors, en tant que Juifs russes vivant en Allemagne, nous avons une sorte de vaccin contre les vieux narratifs soviétiques ou de gauche qui présentaient autrefois Israël comme un État fasciste.

Il est étrange de voir l’Europe, et surtout l’Allemagne, soutenir l’Ukraine tout en reprenant ces mêmes clichés sur Israël. Le premier devoir de l’Allemagne est de protéger les vies juives et, pourtant, ses grands médias décrivent souvent Israël de manière hostile. Quand je sens que l’art ou la politique deviennent idéologiques, cela me rappelle la propagande soviétique et, dans mon art, je veux aller à rebours de cela. J’utilise l’ironie pour déranger, pour pousser le spectateur à s’interroger. Certains ne savent pas si je suis pro‐Israël ou sarcastique mais, cette ambiguïté, c’est ce qui ouvre le sens. L’art ne doit pas rassurer, il doit provoquer et faire réfléchir.

ASD : Il y a aussi une autre exposition qui ouvre le 20 novembre au Philadelphia Museum of Jewish Art. Comment cela s’est-il produit – deux expositions en même temps, à presque 7.000 kilomètres de distance ? Sont-elles liées d’une manière ou d’une autre, ou s’agit-il de projets complètement distincts ?

YK – En fait non, c’est simplement le fruit de mon travail de ces trois dernières années. J’ai été invité par l’artiste Joel Silverstein, du New Jersey, qui fait partie du Jewish Art Salon de New York, le collectif qui a organisé l’exposition. L’œuvre avec le logo de Tsahal et les mains des Kohanim [présentée dans le livre de Tenoua, Oct. 7 - À l'ombre de l'art, en octobre 2024] a été sélectionnée pour l’exposition de Philadelphie et, honnêtement, j’étais circonspect – je me suis demandé : comment est‐ce possible ? Qui oserait montrer aujourd’hui une œuvre avec le logo de Tsahal, alors que tant de voix crient « mort à Tsahal », parlent de génocide, accusent l’armée israélienne d’atrocités ? J’ai vraiment été surpris qu’ils la choisissent.

Cette exposition porte sur l’art créé après le 7 octobre et sur la nouvelle vague d’antisémitisme. D’une certaine manière, l’art que j’ai produit a conduit à cela – il a ouvert la voie à d’autres expositions qui traitent des mêmes thèmes. Je n’aurais jamais imaginé que ces œuvres seraient exposées ; je les avais créées simplement pour moi, pour mon âme.

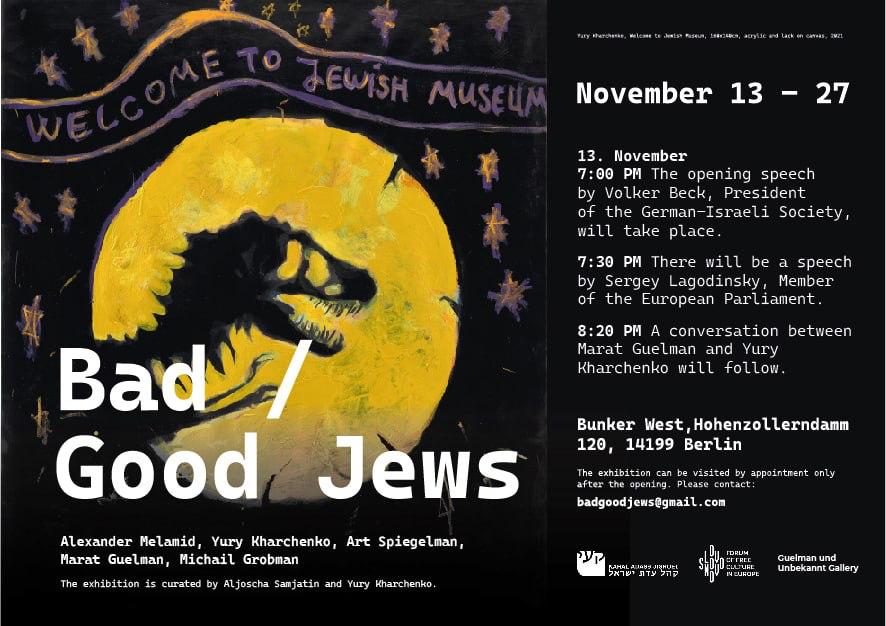

Bad / Good Jews

du 13 au 27 novembre 2025

Bunker West, Hohenzollerndamm 120, Berlin

Vernissage le 13 novembre à 19 heures

Avec des interventions de Volker Beck, président de la Société germano‐israélienne, et de Sergey Lagodinsky, membre du Parlement européen ; suivies d’une discussion entre Marat Guelman et Yury Kharchenko.

L’exposition sera accessible uniquement sur rendez‐vous après le vernissage (contact : badgoodjews@gmail.com).

Fallout: October 7 and the New Antisemitism

du 20 novembre 2025 au 17 mars 2026

Philadelphia Museum of Jewish Art, 615 N Broad St, Philadelphie

Présentée en partenariat avec le Jewish Art Salon NYC

Vernissage le 20 novembre à 18 heures.