Après la messe organisée à Verdun par l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, pouvez-vous expliquer pourquoi il est juridiquement et historiquement inexact de l’appeler encore « maréchal de France », et pourquoi il est erroné de présenter Pétain comme un résistant sous l’Occupation ?

Lors de son procès en 1945, Philippe Pétain a dû répondre d’accusations graves : il lui a été reproché d’avoir mis en place une politique de collaboration systématique avec l’Allemagne nazie, d’avoir favorisé et organisé la livraison de travailleurs français à l’occupant via le STO, et d’avoir promulgué les lois antisémites de Vichy qui ont permis la persécution et la déportation des Juifs. On l’a également accusé d’avoir attenté à la sûreté de l’État en renversant la République au profit d’un régime personnel et autoritaire soumis à l’ennemi et d’avoir accepté l’humiliation nationale, consentant à la défaite et entravant la Résistance et les Alliés. D’ailleurs, la période où Philippe Pétain exerce le pouvoir en France sous l’Occupation se distingue par un choix politique clair de collaboration avec l’Allemagne nazie. Les décisions prises par le régime qu’il incarne témoignent de la mise en œuvre d’une politique qui, loin de résister à l’occupant, cherche à restructurer la société française selon les lignes directrices imposées par le vainqueur. Ce projet s’appuie sur une réorganisation autoritaire de l’État et sur l’instauration de mesures discriminatoires, notamment à l’encontre des populations juives, avec la complicité active des autorités françaises.

L’idée que Pétain aurait, en dépit des circonstances, conduit une action dissimulée en faveur de la population ou en résistance à l’occupant ne trouve pas de fondement dans l’analyse critique des archives et des comportements politiques observés. Cette thèse relève d’une construction postérieure, déconnectée des réalités du pouvoir exercé. En réalité, c’est une collaboration pleine et entière qui structure les choix gouvernementaux, rejetant toute forme de résistance, qu’elle soit explicite ou implicite, pendant toute la durée du régime.

Le 15 août 1945, la Haute Cour de justice a déclaré Philippe Pétain coupable d’intelligence avec l’ennemi et de haute trahison. Il a été condamné à mort, frappé d’indignité nationale, déchu de tous ses titres militaires et ses biens ont été confisqués. En raison de son âge, sa peine de mort a été commuée en réclusion à perpétuité par le général de Gaulle.

En quoi le fait de présenter Pétain comme un « résistant » pourrait-il relever d’une contestation de crime contre l’humanité, et pourquoi une telle affirmation suscite-t-elle aujourd’hui l’ouverture d’une enquête judiciaire ?

Présenter Pétain comme un « résistant » relève d’une falsification de l’histoire et peut constituer une infraction pénale en France, car cela revient implicitement à nier la réalité de son rôle dans les crimes qui ont été perpétrés par son régime, dont la participation à la déportation et à l’extermination des Juifs, entre autres. En France, la loi Gayssot (1990) et les textes récents protègent la mémoire des crimes contre l’humanité : contester publiquement leur réalité ou attribuer aux responsables un rôle positif qui efface, banalise ou minore leur participation à ces crimes peut être qualifié de contestation ou de négationnisme. Ainsi, présenter Pétain comme un résistant revient à nier ou à altérer la gravité de ses actes, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Depuis plusieurs années, en France, un courant politique marginal fait entendre cette voix de la "résistance" de Pétain ou du fait qu'il aurait "sauvé les Juifs français", notamment à travers les positions de l'ex-candidat d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour. Comment se fait-il que, malgré les innombrables travaux d'historiens, malgré la condamnation de Pétain pour indignité nationale, il reste en France, y compris dans certaines paroles politique, des "maréchalistes" ?

Malgré la richesse des analyses historiques consacrées au régime de Vichy et à la figure du maréchal Pétain, on observe en effet la réapparition régulière d’un discours cherchant à présenter Pétain comme un « sauveur » des Juifs français ou un résistant face à l’occupant. L’historien Laurent Joly, dans plusieurs essais et ouvrages, résume les ressorts de la persistance maréchaliste. D’une part, le mythe selon lequel Pétain aurait cherché à limiter les persécutions contre les Juifs constitue une rhétorique développée dès l’après-guerre, puis relayée par certains acteurs et polémistes actuels. Elle séduit certains courants politiques en quête de réhabilitation nationale et offre un récit qui exonère une part de l’extrême-droite des responsabilités liant collaboration et antisémitisme d’État. Or, ce discours infondé minore délibérément le rôle central joué par le régime de Vichy dans les politiques de persécution. Il transpose le « moindre mal » en argument politique, afin de présenter Pétain comme un rempart et occulte la réalité des décisions administratives et policières ayant conduit à la déportation des Juifs.Ce mécanisme s’inscrit dans un contexte où la question de la mémoire nationale reste sensible : la réactivation du maréchalisme correspond alors à une volonté de rompre avec une mémoire jugée culpabilisante, et de redonner à l’histoire de France une fonction d’unité ou de « réconciliation ». De fait, l’interprétation « maréchaliste » est unanimement discréditée par la communauté des historiens, qui la considère dépourvue de toute légitimité scientifique ou académique.

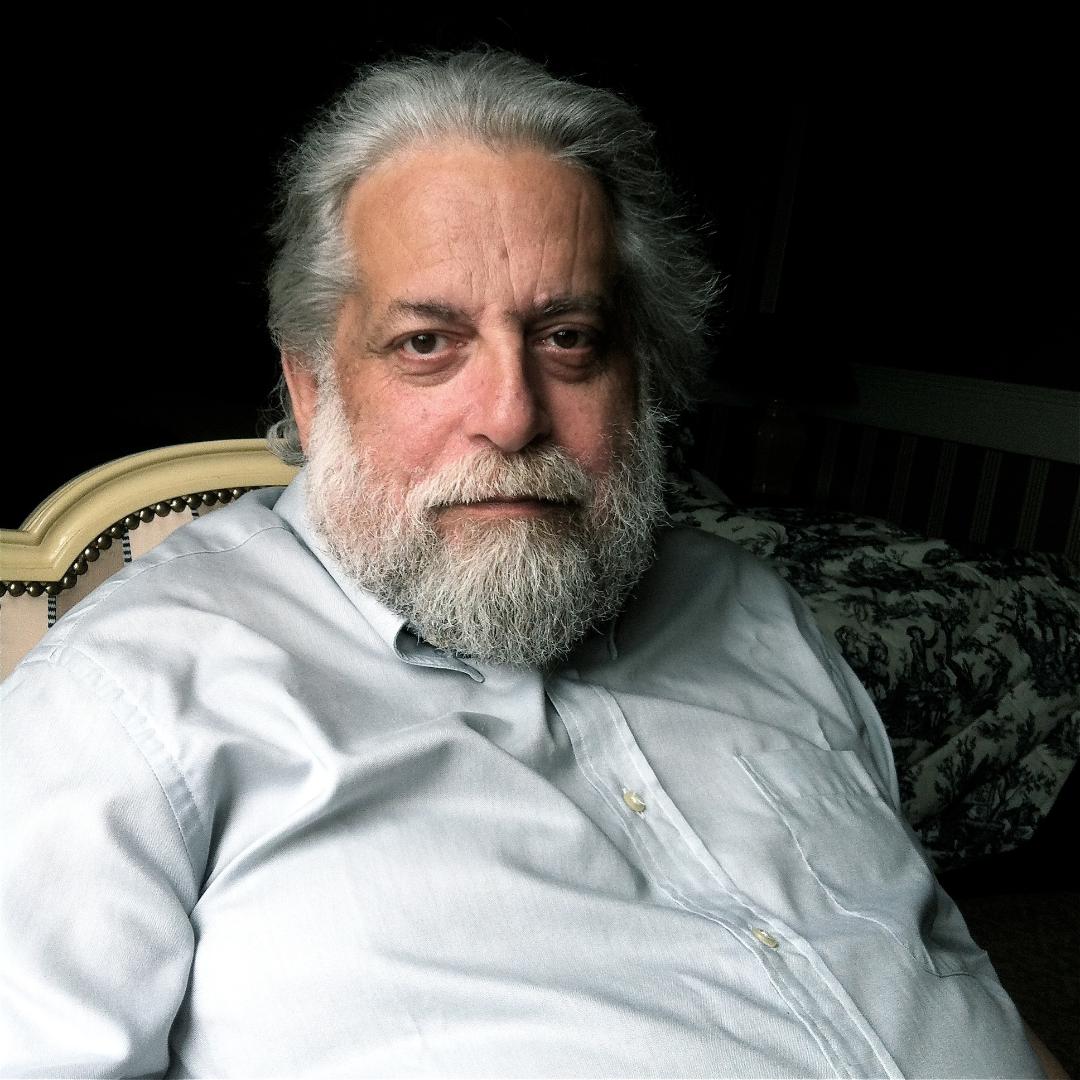

Vous vous êtes indigné, sur plusieurs médias, de cet hommage et cela vous a valu une avalanche de commentaires hargneux, parfois franchement antisémites et/ou complotistes. Comment expliquez-vous ce déchaînement ?

Après mon intervention sur France Info TV, et la large diffusion des extraits sur X (ex‐Twitter), j’ai effectivement été la cible d’une avalanche de commentaires haineux, dont beaucoup à caractère antisémite, complotiste ou diffamatoire. Cette virulence n’a rien d’exceptionnel et ne concerne pas uniquement ma parole : elle illustre un phénomène devenu structurel de l’espace numérique.

La haine en ligne, en 2025, a atteint des niveaux jamais observés. Les plateformes sociales voient chaque jour déferler des millions de messages où se mêlent insultes, menaces, propos racistes, antisémites, sexistes, homophobes ou diffamatoires. Les études et observatoires spécialisés montrent que l’intensité des discours de haine progresse fortement d’année en année. Sur X, qui concentre aujourd’hui la majorité de la viralité toxique, l’effet d’entraînement et l’anonymat favorisent l’emballement immédiat.

Ce phénomène traverse tous les sujets : sport, politique, faits divers, conflits d’actualité, tout devient terrain à l’expression débridée d’une hostilité collective. Mais il est encore aggravé dès lors que l’on touche à des questions identitaires, mémorielles ou géopolitiques : l’histoire nationale, la Shoah, le conflit israélo‐palestinien, l’image d’Israël ou celle de la France collaboratrice. Dans de telles configurations, l’antisémitisme — qu’il soit classique, conspirationniste ou destiné à délégitimer une figure juive publique — envahit les fils de discussion avec une violence sidérante. Je ne suis ni le premier, ni le dernier à en avoir fait l’expérience. Par exemple, Delphine Horvilleur, Anne Sinclair, Alain Finkielkraut, mais aussi d’autres intellectuels juifs, se sont retrouvés insultés, diffamés et menacés pour avoir simplement critiqué… le gouvernement israélien ou évoqué la mémoire de la Shoah.

Cette dynamique est bien sûr alimentée par l’insuffisance dramatique de la modération (même après l’entrée en vigueur du Digital Services Act en Europe), mais aussi par la logique virale des algorithmes, qui favorisent les contenus polarisants et extrêmes. Plus le sujet est sensible ou polémique, plus la violence s’emballe, jusqu’à brouiller toute possibilité de débat rationnel ou de dialogue véritable : X, Facebook, Instagram, YouTube — aucun réseau n’est épargné, même les environnements réputés professionnels comme LinkedIn enregistrent une forte progression de commentaires haineux.

Il convient d’affirmer avec force que la haine en ligne ne constitue plus une manifestation ponctuelle et marginale ; elle s’impose désormais comme un indicateur majeur des tensions qui traversent la société contemporaine. Ce phénomène témoigne d’un affaiblissement du lien social, d’une fragilisation du débat démocratique et d’une désorganisation profonde de l’espace public. La cohabitation du négationnisme, de l’antisémitisme, du racisme et du complotisme sur les plateformes numériques ne relève pas de coïncidences isolées : elle atteste d’une dynamique structurelle, symptomatique d’un malaise généralisé dans notre époque.

Au fond, si les réseaux sociaux sont le lieu d’un tel déchaînement, c’est aussi qu’ils font exister, en miroir grossissant, les crispations, les tensions et les discriminations du monde réel. La tâche à venir est immense, car il ne suffit pas de dénoncer ou de s’indigner : il faut réguler, éduquer, responsabiliser, et redonner une présence à la nuance, à la discussion constructive et à la réplique argumentée — sans quoi le Net ne sera plus que le reflet anonyme de toutes nos colères et de nos peurs collectives.

Propos recueillis par Antoine Strobel-Dahan