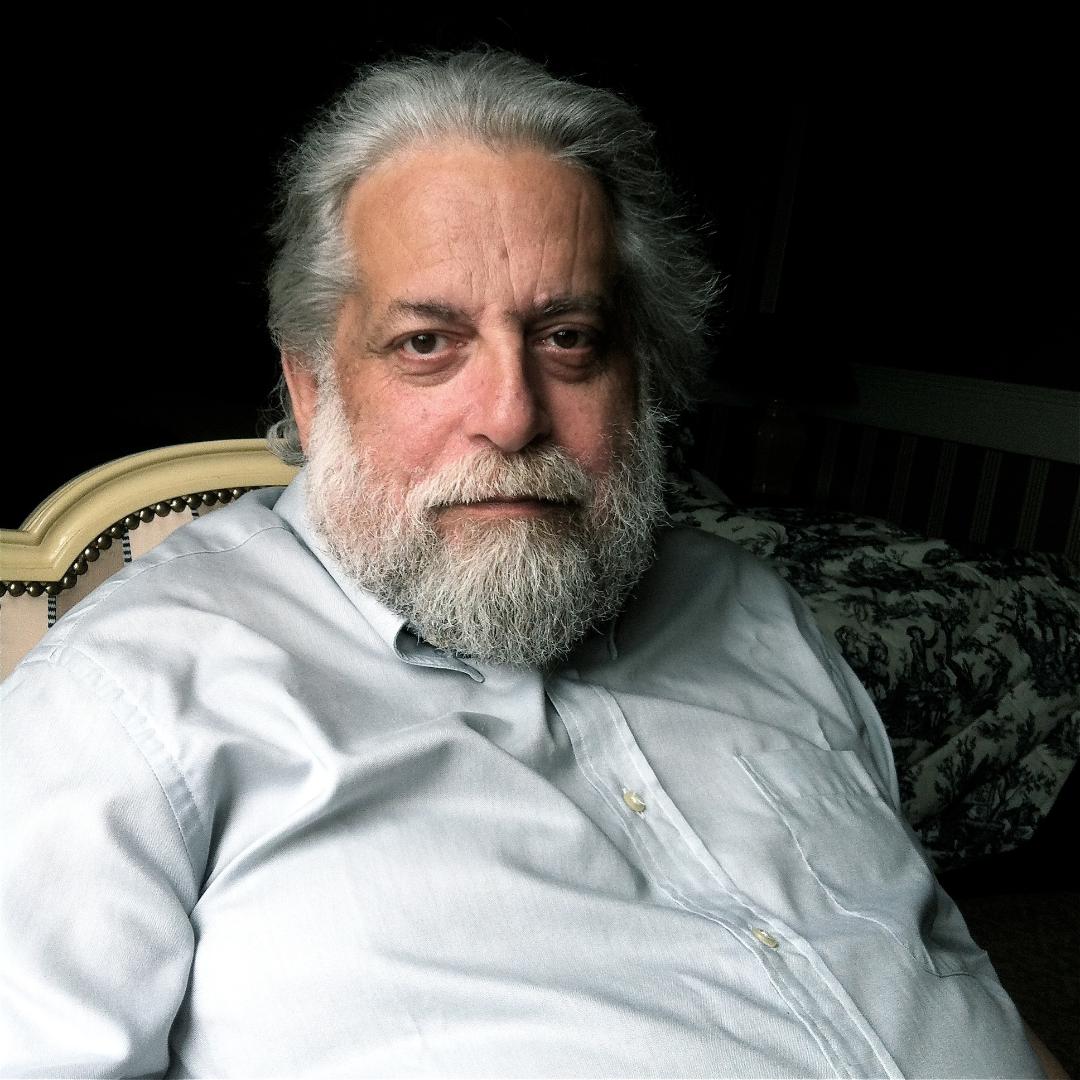

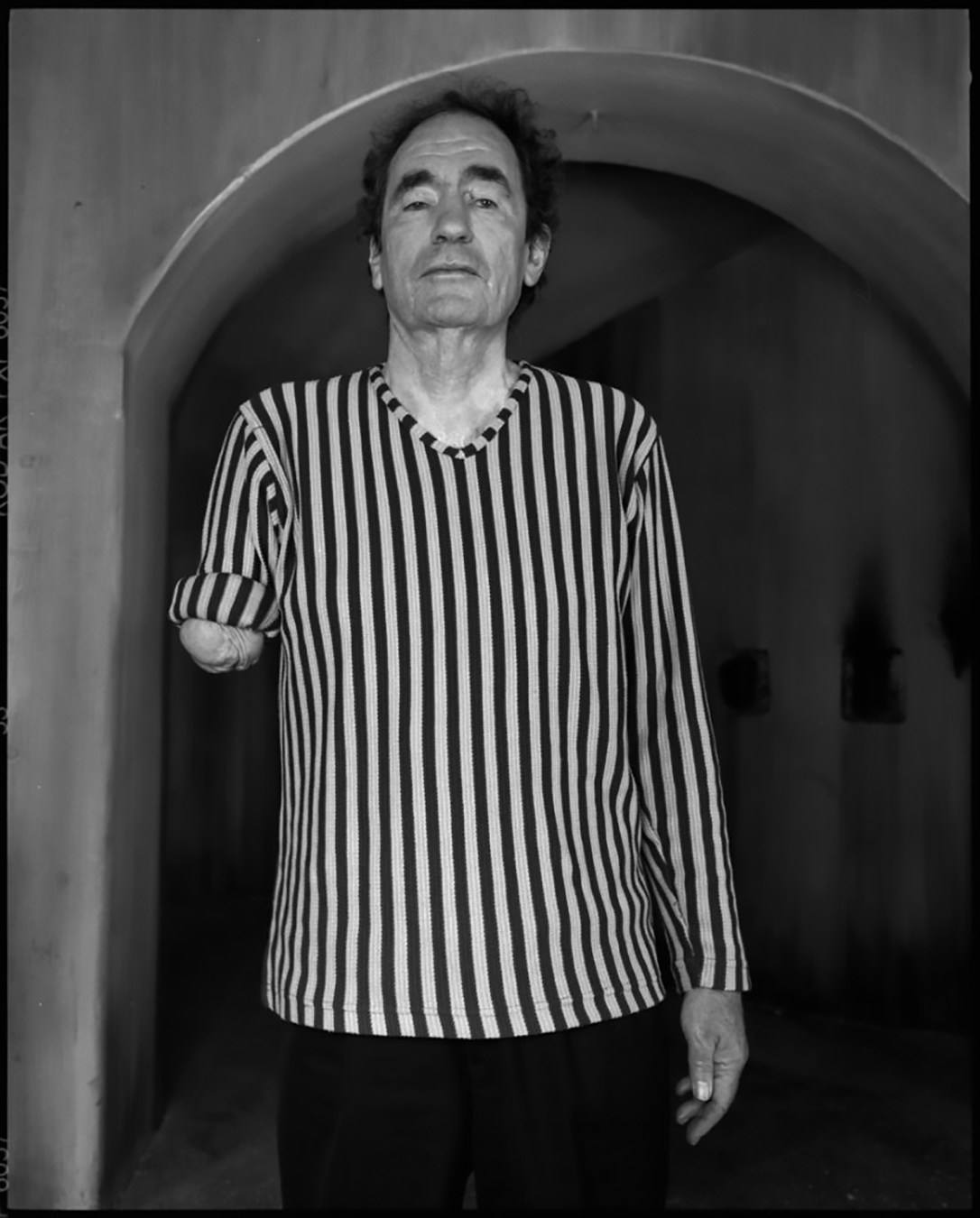

Albie Sachs, son nom ne vous dit peut‐être rien. Il a 90 ans, porte des chemises de soie colorées. Il a perdu son œil gauche et son bras droit après un attentat perpétré en 1988, au Mozambique, par des sbires du régime sud‐africain traquant les opposants à l’apartheid. Car Albie Sachs s’est battu dès l’âge de 17 ans contre ces lois racistes, mises en place entre 1948 et 1991. Il est blanc, issu d’une famille juive, embrasse une carrière d’avocat pour défendre les victimes de l’arbitraire du gouvernement, milite aux côtés de Nelson Mandela. Après des années d’exil, il revient en Afrique du Sud dans la foulée de la chute du régime pour participer à l’écriture de la Constitution post‐apartheid. Il devient ensuite juge à la Cour constitutionnelle, se lie d’amitié avec Robert Badinter dont il partage les combats pour la légalisation du mariage homosexuel et l’abolition de la peine de mort.

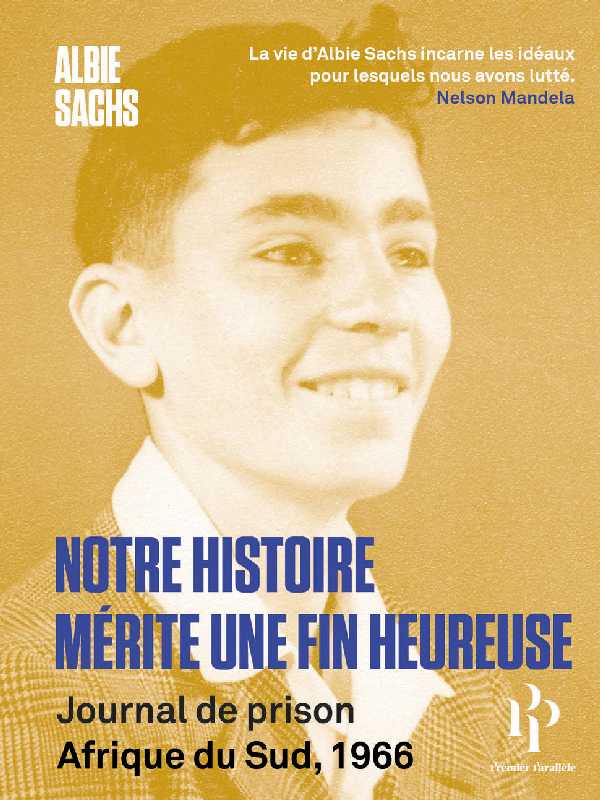

59 ans après sa parution en anglais, les lecteurs français peuvent maintenant découvrir son journal de prison, sous le titre Notre histoire mérite une fin heureuse. En 1963, Albie Sachs est un avocat de 27 ans. Victime de la loi dite des 90 jours — qui permet de détenir hors de tout cadre légal des opposants au gouvernement susceptibles d’avoir des informations sur de prochaines actions politiques —, Albie Sachs fait le récit de ses 168 jours passés dans les geôles du régime.

Dans les pages du Monde, Amélie Petit, directrice de la maison Premier Parallèle, qui publie pour la première son journal en français, évoque un « texte actuel et d’une grande dignité morale ». On pourrait ajouter que c’est un livre d’une grande densité — tant politique que littéraire — et sincèrement universaliste. Albie Sachs redonne du souffle à ce mot, parfois vidé de toute substance, qui noue le particulier et l’universel dans une même dynamique. Cet universalisme de gauche remonte à son histoire familiale, hantée par l’antisémitisme, la fuite des pogroms en Lituanie, et à la trajectoire d’une mère qui a travaillé pour un homme politique noir et communiste. Albie suit cette trajectoire ; il est blanc et s’engage pour les droits civiques des Noirs au sein de la Modern Youth Society, une organisation antiraciste où les membres, note‐t‐il, « étaient jeunes, en majorité blancs, et souvent juifs ». Une jeunesse dont le dessein politique est percuté par les émeutes, les emprisonnements arbitraires, les procès en trahison, les manifestations interdites.

Lire aussi : Ces Juifs qui ont refusé l’apartheid

Durant ces trois mois et demi de détention, il ne s’apitoie jamais sur son sort, pense à ses frères et sœurs de combat qui n’ont pas la même couleur de peau que lui : « Si c’est ainsi qu’ils me traitaient, moi, un homme blanc, un avocat, quel cauchemar ce doit être pour les Africains (...) J’ai l’impression d’être un imposteur. Non seulement de nombreux facteurs ont joué en ma faveur, mais je n’ai jamais été torturé physiquement : mon histoire fait pâle figure à côté de celle de tant d’autres détenus. »

Son empathie s’étend même à ses geôliers, chez qui il décèle des interstices d’empathie ; avec l’un d’entre eux, il discute de la Bible ; avec d’autres, il est curieux de connaître leurs histoires. À la fin de son journal, Albie Sachs explique qu’il censure ses pulsions meurtrières. Est‐ce parce que « je n’ai pas souffert dans ma chair des outrages de l’apartheid ? », s’interroge-t-il.

Sa révolte n’est ni nihiliste ni destructrice ; c’est un refus radical d’une situation politique discriminatoire qui se mue en désir de changement progressiste. Un « non » — Albie refuse de répondre aux questions lors des interrogatoires, de dénoncer ses camarades — qui est aussi un « oui » — l’espoir, bientôt, d’une société meilleure. On songe alors à Camus qui, dans L’Homme révolté, écrit : « Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement ».

Plutôt que de se faire dévorer par un ressentiment stérile en fixant sa haine sur un être, il préfère s’en prendre aux idéologies, aux politiques mortifères : « Comment se fait-il que celle que j’éprouve vise toujours des entités abstraites et jamais des personnes, même cruelles et malfaisantes ? Moi aussi, je devrais haïr la police, surtout la Special Branch [l’appareil de sécurité du régime]. Au lieu de quoi, je hais l’apartheid. »

Cet humanisme camusien éclaire sa réflexion sur l’altérité et l’interdépendance pour construire un futur commun, sans nier le passé. « Naturellement, l’Homme n’est ni isolé ni solitaire ; il ne considère pas autrui comme un ennemi (...) L’Homme est essentiellement interdépendant. Isolé, il se désintègre ; en lien avec autrui, il s’épanouit. Le désir d’amour et de communication est le plus puissant de tous les désirs », écrit‐il. Ce point de vue, né de l’expérience carcérale, trouve un écho particulier dans son engagement pour le pardon des bourreaux de l’apartheid et pour la reconstruction d’une nation commune. Il exprime ainsi une conception profondément politique de l’altérité.

Ce qui frappe à la lecture du livre — au‐delà de sa charge politique —, c’est sa dimension intertextuelle et métalittéraire. Albie Sachs imprègne son texte de ses choix de lectures en prison, de La Question d’Henri Alleg pour sa description de la torture comme un acte de déshumanisation, à La Recherche ou Moby Dick pour leur ampleur romanesque. Il préfère les romans aux essais car il a envie, dit‐il, de « livres fourmillant de gens qui discutent et se mélangent entre eux, qui sont traversés par toutes les émotions normales de la vie ».

Par son écriture fluide, précise, curieuse du moindre détail, quasi ethnographique, Notre histoire mérite une fin heureuse constitue déjà un classique de la littérature carcérale. Sa démarche fait parfois écho à la littérature concentrationnaire tout en s’ancrant dans son propre contexte historique. On pense ainsi au regard anthropologique de Primo Lévi dans Si c’est un homme, à son étude dépassionnée de l’âme humaine et à ce que les expériences extrêmes font à l’homme.

Plus encore, Albie Sachs déploie une réflexion sur les fonctions de l’écriture au cœur de la tragédie. Ici, la prison conduit à la dissolution, au délitement du sujet qui perd ses repères spatiaux et temporels ; voire à son aliénation, à une séparation de l’être avec lui‐même. Dès lors, c’est l’écriture qui permet de donner un sens à ce qui n’en a pas, à restructurer un sujet maintenant maître de son récit. Pour le dire avec les mots de l’universitaire Anny Dayan Rosenman, autrice des Alphabets de la Shoah, c’est « par le récit » que « le témoin défait le processus de massification, de dissolution, d’indifférenciation qui avait amalgamé les victimes en une masse indistincte ». Elle cite Ana Novac : « Sais-tu que j’ai deux peaux et la deuxième — mes notes — est peut-être ce qui empêche le reste de s’écrouler ? Mon cahier, c’est ma seconde peau ».

Albie Sachs, lui, cite Simone de Beauvoir pour exposer sa vision de l’écriture. « Il ne s’agit pas d’une catharsis permettant d’exprimer des émotions profondément refoulées (...) Il s’agit plutôt de découvrir et de révéler les liens entre des événements de façon à donner sens à ce qui, sinon, serait vécu comme un chaos ». Durant sa détention se met en place « un processus d’auto-observation et d’analyse ». Comme une façon de ne pas sombrer dans la folie.

Alors, il lâche les amarres d’une écriture plus poétique — un versant qu’il réprimait quand il exerçait en tant qu’avocat, se contentant d’une langue purement juridique. « Je vais écrire un livre », se dit‐il en prison. Il invente même une pièce de théâtre, échafaude des scénarios dans sa tête, édicte ses règles littéraires. Il ne veut pas d’un récit plat, rétréci, car « le monde dans lequel nous vivons a trop de formes, trop de volumes pour être comprimé dans un livre ; il lui faut de l’air et de la hauteur ». Il ajoute : « Les cellules sont trop fermes, trop réelles pour être broyées et réduites à un aplat de mots ». Écrire, c’est pour lui récupérer « une forme d’énergie intérieure", percevoir "les premières lueurs d’une possible auto-détermination ».

Une fois le livre refermé, une scène continue de coller à la rétine. Albie vient de sortir de prison. La ville dans le dos, il se dirige vers l’océan, se jette dans les vagues. C’est son « marathon », c’est sa « fête de la liberté ». Il conclut : « Ils m’ont nargué, ils m’ont puni, ils ont tout fait pour briser ma volonté. Mais j’ai gagné. J’ai refusé de répondre à leurs questions et je suis libre. Ils n’ont pas réussi à me casser. Ma position était justifiée, j’ai bien fait de ne pas transiger, j’ai vu juste et je l’ai emporté. J’ai gagné. Je suis libre. »