Qui est vraiment Hannah Arendt ? Côté pile, il y a la philosophe humaniste et antitotalitaire. Côté face, certains ont fait d’elle une raciste, une colonialiste engluée dans des préjugés passéistes. Cinquante ans après sa disparition, la réception de l’œuvre d’Arendt reste clivée, donnant lieu à un échange de tribunes interposées, parfois malhonnêtes, plaquant grossièrement des grilles idéologiques préconçues.

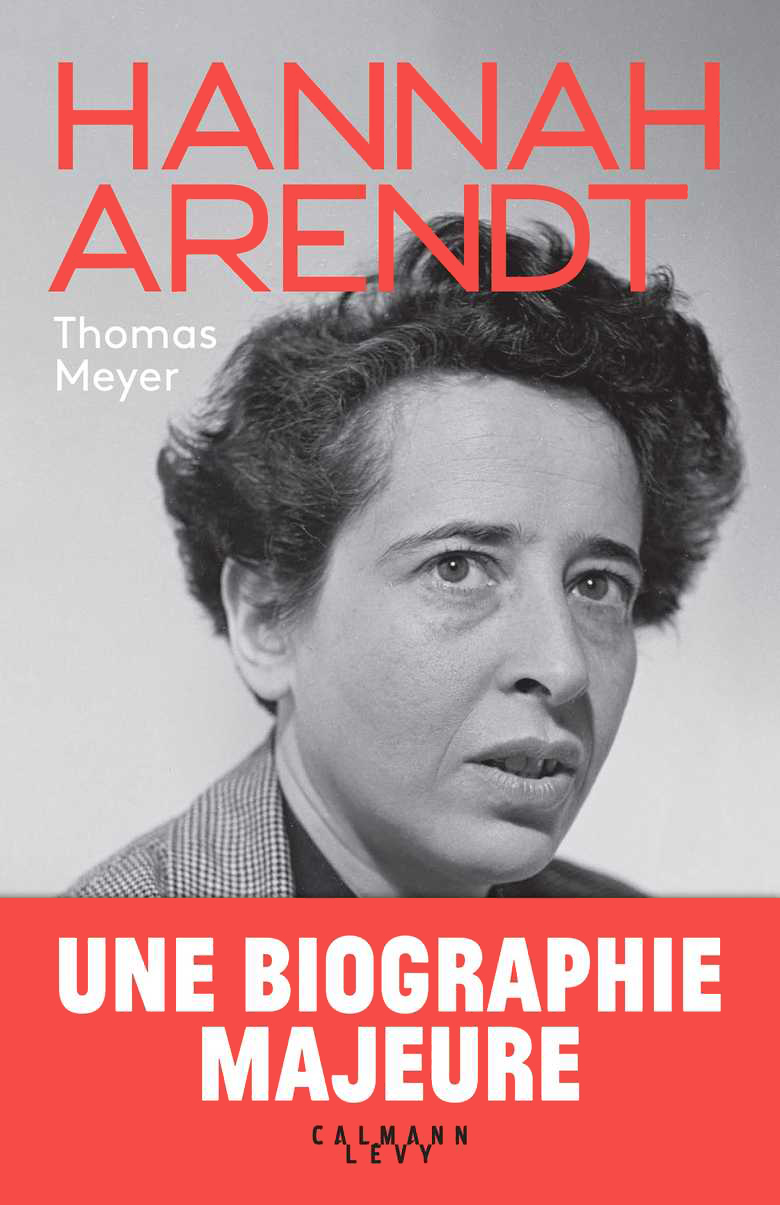

Rien de tel dans cette biographie d’Hannah Arendt qui n’est ni une hagiographie ni un réquisitoire. Son auteur, Thomas Meyer, fait œuvre d’historien ; il s’est plongé dans les archives pour réinscrire la pensée d’Arendt dans ses expériences de vie et son époque et dessiner, en creux, un portrait riche et nuancé. Il lui redonne une densité, à rebours des étiquettes étriquées. « Ne serait-ce que sur la question de savoir si Hannah Arendt était une philosophe, une théoricienne politique, une sociologue ou encore tout autre chose, c’est-à-dire, sur un autre plan, Juive, socialiste, conservatrice, réactionnaire, ou plutôt féministe, ou raciste, ou Juive souffrant de haine de soi, ou encore peut-être sioniste et rescapée, on ne trouve pas le germe d’un consensus dans les centaines de milliers d’interprétations », prévient‐il dans le préambule.

La grande force de cette biographie est de ne pas réduire Hannah Arendt à son concept — ressassé et controversé — de « banalité du mal » ou à ses réflexions sur le totalitarisme. Thomas Meyer raconte avec force détail des pans plus méconnus de son existence : les premières années d’Hannah Arendt, sa maturation intellectuelle sur le libéralisme, le judaïsme et l’émancipation des parias, et son éthique d’une pensée articulée à l’action. Consciente, dès le début des années trente, de l’avènement du nazisme en Allemagne et du risque — elle fut arrêtée quelques jours durant les vagues de répressions arbitraires —, elle se rend à Paris en 1933. Durant son « exil parisien », elle sauve des enfants juifs. Outre‐Rhin, les synagogues sont réduites en cendres. Le réel l’arrache à sa bibliothèque. Les pogroms « ont mis un terme à mon activité contemplative », écrit‐elle dans une lettre. Il faut agir, concrètement ; il faut aider les Juifs à fuir.

Le travail d’Arendt pour « l’Alyah de la jeunesse » — l’accompagnement de jeunes Juifs européens en Palestine —, une autre facette de l’engagement d’Hannah Arendt, parfois évoqué mais rarement approfondi, est également mise en lumière. Comme un point de départ pour éclairer des fils de sa pensée. Elle « fit du thème de l’émancipation juive (...) le point central de ses réflexions », explique Thomas Meyer. Hannah Arendt, ancrée dans son temps, a la conviction d’assister à l’émergence d’un « antisémitisme moderne », différent de celui des « générations précédentes », ne se réduisant pas à une somme « d’opinions des individus » mais constituant une idéologie qui prend racine au sein même de la société et structure la modernité politique. Un poison qui se diffuse dans d’autres sphères : « Arendt ne cessait de prendre la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvaient les Juives et les Juifs allemands comme exemple de ce à quoi tout le monde devait s’attendre ». L’hydre la rattrape ; elle est internée, en 1940, au camp de Gurs, dans les Pyrénées. Quand elle s’en échappe, après quelques mois, elle part à Lisbonne puis pose ses valises à New York, au printemps 1941. Elle écrit, consigne les souvenirs de cette expérience et ses réflexions, s’emploie à « entraver le mécanisme qui allait provoquer la destruction des Juifs d’Europe ».

De tout cela découle son rapport nuancé au sionisme. Elle a fréquenté des cercles de sionistes convaincus — on pense aux figures de Kurt Blumenfeld et Arnold Zweig — et a estimé que le mouvement sioniste, dans le contexte du nazisme, permettait d’agir concrètement. Mais elle a toujours été attentive au risque de dérive. Elle n’a, rappelle Thomas Meyer, jamais remis en cause la légitimité de l’existence d’Israël, mais craignait que se libèrent les tendances les plus illibérales d’un nationalisme refusant l’altérité et relayant la vision d’un peuple monolithique, où les minorités seraient difficilement incluses.

Thomas Meyer fait ainsi d’Hannah Arendt la représentante d’un « centre radical », dans la lignée de la journaliste américaine Renata Adler, qui définissait le concept ainsi : « Nous ne sommes pas dans le monde pour suivre une thérapie. Nous ne sommes pas violents. Nos valeurs sont rebattues : la raison, la décence, la prospérité, la dignité humaine, la meilleure Amérique, la plus ouverte possible ». Un centre qui n’a rien d’une mollesse ou d’une lâche indécision, mais une « attitude dans le monde, dont la définition politico-éthique supposait un rapport de négociation complexe », poursuit Thomas Meyer. « Radicale, Arendt l’était effectivement — et que ce soit par rapport à l’extrême gauche ou à une droite toujours opposée à l’émancipation, elle se trouvait bel et bien au centre ».

En dépit de longs développements théoriques, Thomas Meyer s’est attaché à ne pas écrire une biographie austère. Certains passages reconstituent des scènes de la vie d’Hannah Arendt : l’effervescence intellectuelle de l’avant-guerre dans le quartier latin, puis ses rencontres avec le Tout‐Manhattan durant ses années américaines — y compris Albert Camus. Le 4 décembre 1975, elle invite des amis à dîner dans son appartement new‐yorkais situé au 370 Riverside Drive, près de l’université Columbia. La fête bat son plein ; son cœur s’arrête. « Elle mourut au cœur de la vie », écrit Thomas Meyer. Son corps repose au cimetière du Bard College, là où est enterrée une autre figure de l’émancipation, de la liberté contre la tribu : Philip Roth.