Que dit la loi ?

Le contexte

Les exceptions et évolutions

Le vote

Et les Juifs dans tout ça ?

L'extrême droite et l'extrême gauche

Un modèle unique ?

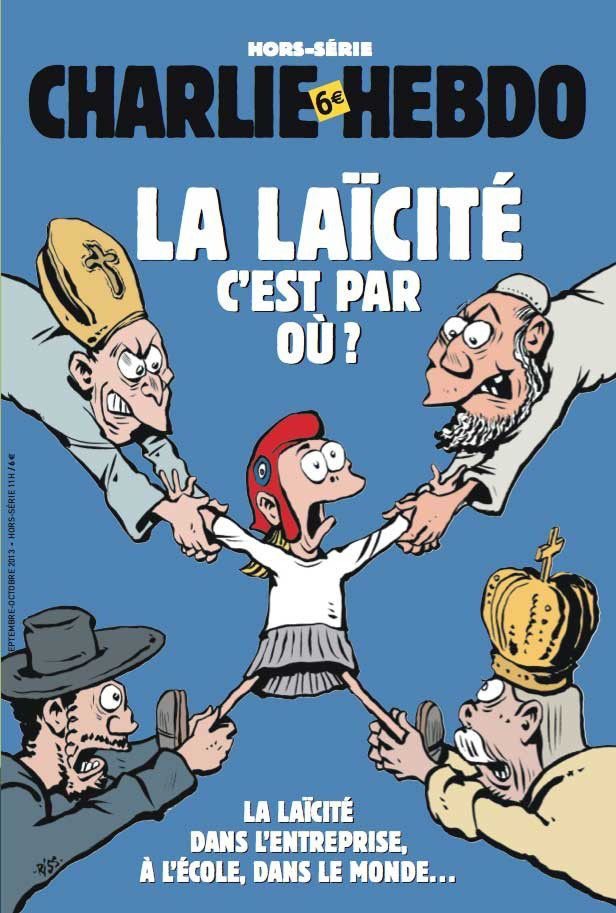

NB : comme tout décryptage, nous essayons ici d'aller au fond des choses et de nous approcher d'une forme d'exhaustivité. Alors oui, nous savons bien que 14 minutes de lecture, c'est beaucoup, même pour une loi vieille de 120 ans. Si vous êtes pressés, on a un truc pour que vous ne passiez pas à côté de cet article : naviguez grâce au menu cliquable ci-dessus et regardez les titres de chapitres, les illustrations et les 3 citations par chapitre, vous aurez déjà un bon aperçu du propos, avant d'y revenir en longueur 😉

Que dit la loi ?

La « loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État » comporte 44 articles, regroupés en six « titres » (chapitres). Le premier titre (2 articles) pose les principes de la loi :

« Article 1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 2

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [...]. »

Au titre II (8 articles) s’organise ce que l’Église vivra souvent comme confiscatoire : les établissements publics du culte, créés sous le Concordat, voient leurs biens dévolus à des associations cultuelles ou, à défaut, à l’État. Malgré sa brutalité ressentie, la loi maintient toutefois des pensions pour les ministres du culte qui étaient, jusqu’alors, payés par l’État.

Au titre III (6 articles) s’exprime la politique d’usage des lieux de culte dont la propriété reste majoritairement à la puissance publique (État, départements, communes) depuis la Révolution mais dont la jouissance est garantie selon certaines conditions. À noter que c’est la première mention explicite du judaïsme dans cette loi. Dans une parenthèse de l’article 16, apparaît cette parenthèse à propos des « édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires) ».

Le titre IV (7 articles) définit les contours juridiques des associations du culte nouvellement créées, notamment le quorum de 7 personnes minimum, le fait qu’elles « ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte », et les conditions légales de leur financement.

Le titre V (12 articles) est à la fois le plus fourni et le plus oublié. Il prévoit les dispositions de la « police des cultes ». C’est là que le contexte de l’époque transpire le plus : il s’agit d’empêcher à tout prix les cultes d’intervenir dans le champ politique (articles 26 à 31) et donc de les placer sous surveillance avec un régime de « protection » et de sanctions. Ici s’inscrit aussi la protection contre le trouble au culte qui peut être sanctionnée même en absence de délit pénal, mais surtout les sanctions contre l’outrage aux citoyens chargés du service public (dont les instituteurs) ou la provocation à résister à cette loi. Comme en 1795, la loi proclame aussi l’interdiction « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit » sauf notamment si ce lieu est « affecté à l’exercice d’un culte ».

Enfin, le titre VI pose des dispositions plus générales et techniques d’application, non sans instituer aussi pour une durée de 8 ans, l’interdiction faite aux ministres du culte d’être élus dans le conseil municipal de la commune qu’ils servent.

Trois citations

- Article 4 : « Les biens mobiliers et immobiliers des [...] établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations. »

- Article 32 : « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. »

- Article 34 : « Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni [...]. »

Le contexte

Nous sommes au début du XXe siècle. Toute la Gaule est occupée par les curés… Toute ? Non !

Ça sonne comme un début d’album d’Astérix et ce n’est pas pour rien. En France, l’Église et l’État se chamaillent depuis la Révolution. Si, par le décret du 21 février 1795, on écrit noir sur blanc que la République ne finance pas le culte et on bannit de l’espace public tout signe religieux (tout en protégeant le culte de toute violence extérieure), Napoléon proclame, le 8 avril 1802, la « Loi relative à l’organisation des cultes ». Elle met en œuvre le Concordat, une convention avec le Vatican pour mettre fin au conflit qui gronde entre curés et députés. Désormais, « la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français », et les ministres du culte catholique (et des cultes protestants en vertu des articles organiques) sont payés par l’État.

Un siècle passe, durant lequel se consolide l’idée de laïcité, notamment quand, dans les années 1870, les républicains deviennent majoritaires dans les assemblées. Il en va ainsi par exemple des lois Jules Ferry en 1881–1882 qui instaurent l’école élémentaire gratuite, obligatoire et laïque, ou de la loi Goblet de 1886 qui remplace les instituteurs religieux par des enseignants exclusivement laïcs.

Hors des chambres parlementaires, la nation s’agite aussi autour de cette question, notamment lorsqu’une partie de la hiérarchie catholique prend le parti antidreyfusard à la fin du XIXe siècle. L’anticléricalisme devient alors aussi un signe de républicanisme même si beaucoup, à l’image de Jules Ferry, prennent la peine d’expliquer qu’ils combattent l’influence politique des religieux et non la religion : « Oui nous avons voulu la lutte anticléricale, mais la lutte antireligieuse, jamais, jamais ! » (1881).

Dès la fin du XIXe siècle, de nombreuses tentatives parlementaires veulent mettre en place une séparation entre l’État et les Églises. Pas moins de huit projets de loi sont ainsi déposés entre 1902 et 1904 à la Chambre des députés. À partir de 1903, la commission Buisson, dont le rapporteur est Aristide Briand, planche sur la question et, après avoir été discutée par les deux chambres parlementaires, la loi est votée le 6 décembre 1905. Elle portera le nom de « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État » et sera publiée dans le Journal officiel du 11 décembre 1905.

Trois citations

- Victor Hugo, 1850 : « L’Église chez elle et l’État chez lui ! »

- Léon Gambetta, 1877 : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! »

- Jules Ferry, 1880 : « Il importe à la sécurité de l’avenir que la surintendance des écoles et la déclaration des doctrines qui s’y enseignent n’appartiennent pas aux prélats qui ont déclaré que la Révolution française est un déicide. »

Les exceptions et évolutions

Dès 1907–1908, et face à la fronde catholique, l’Assemblée adopte des mesures pragmatiques comme, par exemple, l’autorisation des réunions cultuelles sans déclaration préalable.

Par ailleurs, plusieurs territoires bénéficient de dérogations à la loi de 1905. C’est le cas, dès le texte initial, des trois départements de Savoie, Haute‐Savoie, Alpes‐Maritimes qui, rattachés à la France par le traité de Turin en 1860, bénéficient de dispositions transitoires spécifiques aux conventions religieuses locales particulières. C’est aussi le cas de l’Alsace et de la Moselle, qui sont allemandes en 1905 et donc non concernées. À leur retour sous souveraineté française en 1918, les trois départements continuent à bénéficier du droit local, ce qui est confirmé par la loi du 1er juin 1924 : ils conservent un régime fondé sur le Concordat de 1801 et les articles organiques de 1802 – quatre cultes reconnus : catholique, luthérien, réformé et israélite ; les ministres de ces cultes sont rémunérés par l’État ; l’enseignement religieux peut être assuré dans l’école publique.

Plus surprenant, il existe un territoire français où le catholicisme est la seule religion « officielle » : la Guyane, depuis une ordonnance royale de Charles X en 1828. Si la loi de 1905 s’applique pleinement en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint‐Martin et à Saint‐Barthélemy, d’autres situations particulières relevant des décrets Mandel (1939) existent outre‐mer, comme à Mayotte où, jusqu’en 2011, les citoyens pouvaient faire valoir les affaires juridiques et administratives devant des cadis musulmans.

En 1958, la Constitution précise son article 1 de la sorte : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » et, en 1959, la loi Debré instaure les contrats entre l’enseignement privé confessionnel et l’État.

En 2004 est adoptée la loi sur les signes religieux à l’école. Et en 2010, c’est la loi qui interdit de « porter une tenue destinée à dissimuler son visage » dans l’espace public qui, sans citer la laïcité, s’inscrit dans le contexte du débat sur le voile.

En 2021, la loi « séparatisme » renoue en quelque sorte avec le titre IV de la loi de 1905 en renforçant le contrôle des associations cultuelles et en facilitant des fermetures temporaires de lieux de culte.

Trois citations

- Loi du 1er juin 1924, Article 7 : « Continuent à être appliquées, telles qu'elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l'article 1er, même en tant qu'elles contiennent des règles de droit civil, les lois locales suivantes : [...] La législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses. »

- Loi du 15 mars 2004, Article 1 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

- Loi du 24 août 2021, Article 74 : « Le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. »

Le vote de la loi de 1905

Les débats autour de la loi de 1905 ont été virulents, parfois violents. Au sein même des « séparationnistes », on note deux camps, les radicaux, anticléricaux durs, portés par le président du Conseil Combes, et les « libéraux » qui recherchent une séparation apaisée, avec à leur tête Briand et Buisson. Côté « concordataire » se retrouvent la droite, une partie du centre, et tous les représentants plus ou moins officiels de l’Église catholique.

Après l’affaire Dreyfus et en raison du monarchisme latent qui infuse encore la droite catholique, les partisans de la laïcité veulent garantir quelques grands principes : la neutralité de l’État, la fin du pouvoir clérical, la liberté de conscience et la fin du conflit Église‐école.

Côté droit, on met en avant la légalité du Concordat, le risque de spoliation des biens de l’Église, le risque de perte de cadre moral en l’absence de clergé salarié, et le risque de conflit.

Les débats qui se déroulent d’abord à la Chambre de mars à juillet 1905, puis au Sénat en novembre‐décembre, adoubent la version « libérale » de Briand. En outre, entre l’affaire Dreyfus et l’intransigeance vaticane, le compromis semble voué à l’échec. Le fait que Briand soit ferme sur la séparation mais pragmatique sur la nécessité de l’apaisement conduit à une large victoire du camp laïc. La loi est votée le 3 juillet à la Chambre par 341 voix contre 233, et au Sénat le 6 décembre par 179 voix contre 103.

Trois citations

- Émile Combes, 1903 : « L'ennemi de la religion, ce n'est pas le Gouvernement qui veut la séparer radicalement de la politique, en lui assurant la liberté dans la sphère qui lui est propre ; c'est le ministre du culte, qui associe délibérément la politique à la religion, pour s'autoriser à mettre une main despotique à la fois sur la conscience et sur la volonté de la nation. »

- Aristide Briand, 1905 : « Dans ce pays, où il y a des millions de catholiques qui pratiquent, les uns par foi, les autres par habitude, par tradition de famille, on ne pouvait faire une séparation qui n’aurait pas été acceptée par eux. »

- Denys Cochin, 1905 : « Interdire à un homme, parce qu'il est prêtre, d'enseigner la physique, la géométrie, est-ce que vous croyez que cela soit bien différent du fait de prendre les livres d'un homme pour les faire détruire par la main du bourreau ? »

Et les Juifs dans tout ça ?

Comme pour tous les autres cultes, la loi de 1905 protège en principe le libre exercice du culte israélite. Mais la situation des Juifs est un peu particulière. Avant la Révolution, sous l’Ancien Régime, le statut des Juifs varie d’une région à l’autre, mais a en commun que les Juifs sont une « nation », un groupe juridique séparé qui leur interdit l’accès aux charges publiques, aux corporations, à l’armée etc. En Alsace‐Lorraine, ils vivent sous forte contrainte et sont soumis à des « tolérances » qui peuvent être abolies. Dans le Sud‐Ouest, les restrictions sont moindres, ils sont considérés « nations portugaises ».

À la Révolution, les députés se déchirent sur le sort à réserver aux Juifs notamment entre les partisans des droits civiques (Mirabeau, Grégoire, Robespierre) et les représentants de l’Alsace, farouchement opposés à l’intégration de cette « nation » dans le corps national. En janvier 1790, « tous les Juifs connus sous le nom de Juifs portugais, espagnols et avignonnais [...] jouiront des droits de citoyens actifs » et, à l’automne 1791, l’émancipation devient générale. À partir 1806, Napoléon, qui entend encadrer sévèrement le culte juif, convoque le « Grand Sanhédrin » pour tester la compatibilité des Juifs avec la société française. En mars 1808, c’est le « décret infâme » qui est destiné à la « réforme sociale des Juifs », et vise à réglementer les prêts usuriers, le commerce et la conscription des Juifs de l’Est de la France. Et, en même temps, la création du Consistoire central et des consistoires régionaux, qui permet à la fois la reconnaissance du judaïsme comme culte intégré à l’État et sa mise sous étroite surveillance.

Les établissements publics du culte juif seront donc concernés, au même titre que les autres, par la loi de 1905 et sa désintégration administrative des cultes. Sauf… nous l’avons vu, en Alsace et Moselle après la réunion à la France en 1918.

Cela dit de 1791 à 1905 et ensuite, se dessine un mouvement propre à la France, l’israélitisme, une façon d’être juif dans la citoyenneté française qui embrasse les valeurs laïques et républicaines et dans laquelle l’appartenance nationale prédomine en public tandis que la religion se cantonne strictement au cadre privé. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles le Consistoire central ne s’opposera pas, contrairement à la hiérarchie catholique, à la loi de 1905.

Trois citations

- Clermont-Tonnerre, 1789 : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation, et accorder tout aux Juifs comme individus. »

- Robespierre, 1791 : « Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d'hommes et de citoyens ; songeons qu'il ne peut jamais être politique, quoi qu'on dise, de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous. »

- Berr Isaac Berr, 1791 : « Dieu a choisi la noble nation française pour nous restituer nos droits et contribuer à notre régénération, comme il avait jadis choisi Antioche et Pompée pour nous humilier et opprimer. »

Extrême droite et extrême gauche

En 1905, le clivage est assez clair : à droite on est pour le maintien du Concordat, à gauche pour la séparation de l’Église et de l’État. Et durant très longtemps, c’est la dynamique qui présidera aux débats sur la laïcité : la droite réactionnaire ou radicale, proche des milieux catholiques conservateurs, n’aura de cesse de fustiger la persécution des Catholiques et le principe de laïcité, tandis que la gauche dans son ensemble « bouffera du curé » matin midi et soir.

À partir des années soixante cependant, le catholicisme traditionnel est en perte de vitesse criante en France et cesse d’être perçu comme une menace. Vatican II est passé par là et on est loin désormais des encycliques rageuses de Pie X en 1906, Vehementer nos et Gravissimo officii munere. La laïcité à la française cesse donc d’être un combat contre la tentation cléricale de se mêler des affaires de l’État.

Avec les décolonisations et les mutations démographiques en France, l’islam devient le centre de l’attention et la laïcité passe de lutte contre un pouvoir potentiellement concurrent à question de société. Les premières affaires de « foulard » naissent à la fin des années quatre‐vingts et, quelques années plus tard, l’islamisme politique frappe sous la forme d’attentats terroristes.

Depuis les années 2010, on assiste à un étrange renversement : l’extrême droite, historiquement proche des milieux catholiques traditionalistes anti‐laïcs, brandit la laïcité en étendard, plus comme argument identitaire que par filiation intellectuelle avec Aristide Briand, souvent au nom de la supposée incompatibilité de l’islam avec la République. Et dans le même temps, des franges de la gauche identitaire, à LFI ou au NPA par exemple, critiquent voire rejettent le modèle laïc en ce qu’il servirait la stigmatisation des minorités, quitte à nouer des alliances improbables avec des fondamentalistes religieux musulmans.

Ces deux usages opportunistes d’une lutte ancienne trouvent certes leur origine dans les mutations profondes de la société française et des équilibres de pouvoir, mais elles ne rendent pas hommage à une lutte portée haut par les hussards noirs de la République : former des esprits libres de la contrainte des institutions religieuses.

Trois citations

- Renaud, 1980 : « Tuez vos dieux à tout jamais : sous aucune croix l'amour ne se plaît ! Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. »

- Marine Le Pen, 2012 : « Il est évident que si l'on supprime le voile, on supprime la kippa dans l'espace public. »

- Jean-Luc Mélenchon, 2020 : « Il y a dans ce pays, fabriquée, alimentée par tout un courant d’idées, une haine des musulmans déguisée en laïcité. La laïcité, ce n’est pas la haine d’une religion. L’État laïc, ce n’est pas l’athéisme de l’État. »

Un modèle unique ?

Contrairement aux idées reçues, la France est loin d’être le seul pays au monde où la séparation de l’Église et de l’État est inscrite dans la loi et les consciences. Toutefois, elle ne partage guère qu’avec la Turquie de Mustafa Kemal et peut‐être avec le Québec d’aujourd’hui, cette vision très intégrale.

En 1924, avec l’abolition du califat et l’interdiction des confréries, Mustafa Kemal Atatürk engage la Turquie dans un modèle « laïc intégral » qui encadre strictement la religion. À la fois moins séparée (l’État continue de financer le culte via le Diyaneti – Direction des affaires religieuses) et parfois plus rigide (interdiction des couvre‐chefs traditionnels en 1925), la Turquie va néanmoins inscrire la laïcité dans sa Constitution en 1937 comme l’un des principes fondamentaux de la République. Depuis les années 2000 et la victoire électorale puis la consolidation autoritaire du pouvoir de Erdoğan, le modèle laïc turc est en déclin rapide et constant.

Au Québec ces dernières années, les partis singularistes penchent de plus en plus vers une laïcité à la française, s’inspirant ça et là des lois françaises pour réguler la présence de signes religieux dans l’espace public. Ces lois sont toutefois généralement passées grâce à un dispositif de contournement (la clause nonobstant) de la Charte des droits et libertés du Canada dans une province dont la politique était sous la coupe de l’Église catholique jusqu’à la « Révolution tranquille » des années soixante.

D’autres pays ont adopté une neutralité stricte de l’État sans pour autant réguler la visibilité publique du religieux : le Mexique (très anticatholique au niveau de l’État, très catholique au niveau de la population), la Corée du Sud (où le religieux est omniprésent, y compris à travers le succès phénoménal qu’y rencontrent des traductions du Talmud), le Japon (là encore un pays très marqué dans l’espace public par la spiritualité).

Côté anglo‐saxon, le modèle de séparation est souvent réel mais plus souple. Aux États‐Unis, dès le 1er amendement de 1791, la séparation est consacrée, mais dans un modèle de non‐intervention maximale qui laisse libre court à toutes les expressions religieuses dans l’espace public. En Allemagne, aux Pays‐Bas, en Belgique, la laïcité signe la neutralité de l’État mais pas la séparation quant au financement, à l’enseignement ou même au dialogue politique.

Et le Royaume‐Uni, lui, ne peut pas être laïc puisque le souverain britannique est aussi le chef de l’Église anglicane. Pour autant, il garantit et protège de façon pleine la liberté de culte sur son territoire.

Trois citations

- 1er amendement à la Constitution des États-Unis, 1791 : « Le Congrès ne fera aucune loi visant à établir une religion, ni à en interdire le libre exercice. »

- Constitution turque de 1982, Article 24 : « Nul ne peut être blâmé ni maudit en raison de son culte, de son rite, de sa religion, de sa croyance ou de ses convictions ; il ne peut être porté atteinte à la liberté de religion, de conscience, de culte, de croyance et de conviction, ni à la liberté d’exercer un culte. »

- Loi 21, Québec, 2019 : « Le port d’un signe religieux est interdit dans l’exercice de leurs fonctions aux personnes énumérées [...] Est un signe religieux tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est : 1° soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse ; 2° soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse. »