L’été dernier, l’héritage de Philip Roth — son indépendance d’esprit, son refus du tribalisme — a nourri des essais riches sur la tension entre la liberté et l’identité : L’ère des impostures d’Astrid Von Busekist, et La part sauvage de Marc Weitzmann. En cette rentrée littéraire d’hiver, Colombe Schneck poursuit ce sillage en choisissant la voie du roman.

Philip & moi met en scène Francine du Plessix, une journaliste franco‐américaine, qui vit dans le Connecticut, à quelques jets de pierre de son ancien ami Philip Roth. Elle jalouse son succès, juge ses infidélités, aimerait tant appartenir à cette tribu des écrivains et intellectuels se pressant dans les soirées du Tout‐Manhattan. Il la trouve snob, artificielle, sans humour, projette sur elle son mépris. Il pense qu’elle est derrière ces accusations de misogynie qui lui collent à la peau ou cette lettre anonyme qui lève un voile sur sa sexualité sans carcan conjugal. Roth en fera un personnage de papier : Delphine Roux dans La Tache, prototype de « ces jeunes Français ambitieux, formés dans les lycées d’élite. Parfaitement préparés, connaissant les intellectuels qui comptent, des jeunes très intelligents, immatures, dotés de l’éducation française la plus snob, se préparant ardemment à être enviés toute leur vie ». Esther, la narratrice, jeune fille au pair chez Francine — et avatar littéraire partiel de Colombe Schneck — observe cette relation qui mêle haine, obsession, érotisme et attraction.

Mais ce qui, à première vue, ne pourrait être qu’une comédie de mœurs à la Woody Allen au sein de l’establishment littéraire américain, ou le portrait fascinant d’une hydre à deux têtes, se transforme en un autre livre : plus personnel, plus sombre. Esther veut être la maîtresse de cette histoire dans son versant le plus solaire, telle une nouvelle pastorale américaine montrant la fusion entre un écrivain et son pays avant les années Trump. Elle se trompe. Au départ, elle pense que l’écriture a le pouvoir de l’émanciper de tous ses déterminismes. À la fin, les nœuds traumatiques de son histoire personnelle — une relation marquée par des abus, les fantômes de la Shoah, des thèmes au coeur des précédents livres de Colombe Schneck — lui reviennent comme un boomerang, un éternel retour. « Je me vautrais, roulais dans la fange, dans ce qu’il y a de destructeur, merdique ; j’étais solidaire de ma mère, de mon père, de mes grands‐mères, de mes grands‐pères et arrière‐grands‐parents, il n’y avait pas de raison que je fasse mieux qu’eux, que j’échappe, j’appartenais ainsi à leur shtetl », écrit‐elle. Philip & moi est donc un livre parfaitement rothien : les rêves de liberté totale, d’autodétermination, peuvent se fracasser face à l’imprévu et à ce qui nous constitue.

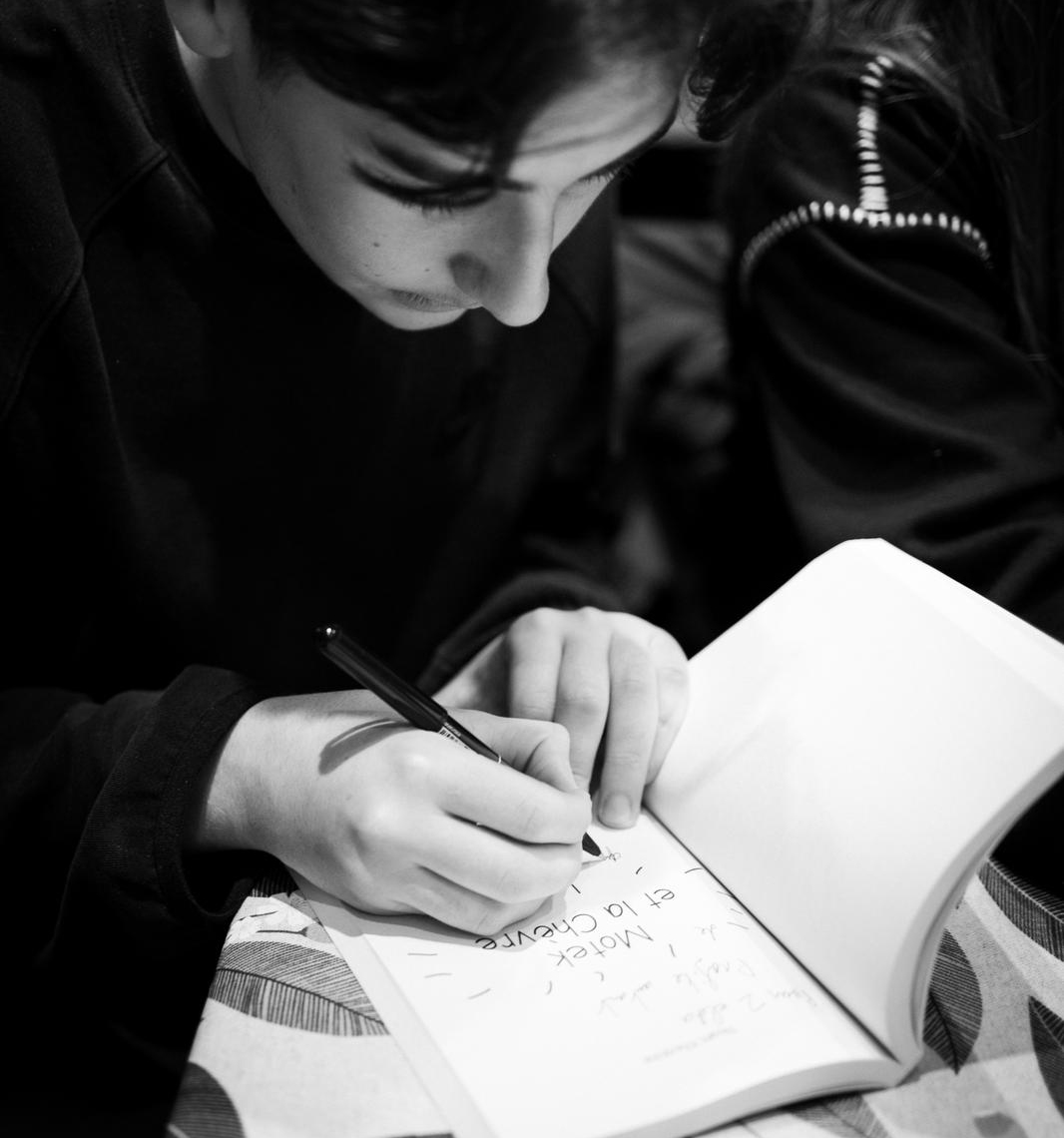

Entretien avec Colombe Schneck

Ismaël El Bou-Cottereau - Pouvez-vous revenir sur la genèse de ce livre ? Pourquoi ce désir d’écrire sur Philip Roth ?

Colombe Schneck – Je suis d’abord une lectrice, c’est ma première fonction. Je lis. C’est ce qui me structure avant tout. J’ai dû lire Portnoy et son complexe de Philip Roth, je devais avoir 16 ans, et je suis tombée par terre, de rire. C’est le passage sur la constipation, le père enfermé aux toilettes. Je ne savais pas qu’on pouvait écrire là‐dessus. Le héros est un Juif qui fait des trucs honteux, gênants, il se masturbe avec un foie de veau qui sera servi au dîner familial, il se masturbe en regardant la lingerie de sa sœur. C’est un Juif qui n’est pas discret, il est mal élevé, il est excessif, il ne rase pas les murs. Or, j’avais grandi avec l’idée qu’un Juif devait être modeste, qu’il devait baisser la tête, au cas où, on serait découvert. Roth m’a ouvert la porte sur une société juive dans laquelle la Shoah n’aurait pas tout assombri, sur ces Juifs américains drôles et fiers d’être ceux qu’ils sont. C’est cette façon inconvenante d’être, cette possibilité d’être soi sans avoir à s’excuser qui me plaît.

Quand est sortie la biographie de Blake Bailey, j’ai retrouvé le nom de Francine Du Plessix. Lorsque j’étais journaliste à New York, je la lisais dans le New Yorker avec beaucoup d’admiration. Je la trouvais fascinante, même si elle avait la réputation d’être désagréable. J’ai commencé à lire sur elle de façon obsessionnelle. Je me suis dit qu’elle était un personnage intéressant, et une porte d’entrée vers Philip Roth : elle est française, elle est sa voisine. Je découvre leur relation et la profondeur de leur haine.

Il y avait un sujet. Un sujet qui n’avait jamais été raconté. À ce moment‐là, mes livres sont publiés aux États‐Unis, le milieu littéraire américain m’accueille avec générosité. On me présente aux uns et aux autres. J’ai l’impression d’être dans ce clan auquel Francine avait tant voulu appartenir : ce clan d’écrivains juifs new‐yorkais. Je rencontre des proches de Philip Roth comme Judith Thurman. Je lui confie mon projet, écrire sur Roth et du Plessix, elle me dit : « L’histoire est géniale. Vas‑y, je peux t’aider, il faut que les détails soient vrais. ».

J’ai longtemps été une autrice qui se présentait avec une modestie de bon aloi, écrire sur Philip Roth est le projet littéraire le plus immodeste qui soit. J’ai laissé tomber cette gentille modestie qui me corsetait, et j’y suis allée avec beaucoup d’amusement et d’excitation.

L’autre chose déterminante, c’est ma visite à la bibliothèque municipale de Newark, où sont conservées les archives de Roth. Je suis tombée sur cette lettre où il écrit à ses parents et leur explique sa méthode : vous avez compris que ce que j’écris est à parts égales, à moitié tiré de la vie, à moitié inventé, et il donne des exemples précis, scène par scène. Je me suis dit que c’est exactement ce que je vais faire.

IEBC - Qu’est-ce qui vous a fascinée chez Francine ?

CS – Francine est une exilée. C’est une enfant de la guerre. Elle perd son père, elle est déplacée de pays en pays, abandonnée par une mère mondaine. En écrivant sur Francine, j’ai compris quelque chose de ma mère : elles sont restées des petites filles brisées par la guerre, cadenassées à tout jamais. Ce sont des femmes qui ont eu beaucoup de difficultés à être des mères.

Dans une première version de mon roman, j’étais sévère avec elle. Je la voyais comme une sorte de Madame Verdurin. Mais elle est plus intéressante que cela. C’est une femme très intelligente, polyglotte, poète. Elle écrit en russe, en anglais, en français. Elle vit à côté de Roth, ils ont été d’abord amis. Roth l’accuse d’être snob, mais le snobisme n’est pas un crime. Dans son refus de se lier à elle, il y a aussi une forme de snobisme, mais il l’est de façon plus subtile, plus intelligente. Nous sommes tous des snobs. Nous appartenons tous à des clans, à des familles, à des cercles. La question est toujours : est‐ce qu’on en est, ou est‐ce qu’on n’en est pas ?

IEBC - Une éditrice dit à Esther : « Écris la vérité, mais regarde tes personnages avec amour ».

CS – L’empathie est la première qualité d’un romancier. Roth regardait ses personnages avec amour, même les plus exaspérants. Cela fait de lui un romancier exceptionnel. Je pense par exemple à son roman Pastorale américaine, dans lequel il raconte l’amour entre un père et sa fille, la scène où le père embrasse sa fille d’un léger baiser sur la bouche et s’en sent terriblement coupable. Il est capable de décrire avec une grande justesse ce mélange de culpabilité, d’amour entre un père et sa fille alors que lui‐même n’a pas eu d’enfant. Mais dans la vie, réelle, pas celle qu’il décrit dans ses romans, il y avait aussi chez lui de la haine, de la rumination. Il n’a jamais réussi à se débarrasser de sa haine envers Francine. J’ai retrouvé une lettre où il écrit à une amie qu’il a honte de ne pas pouvoir cesser de penser à cette femme qui habite au bout de la rue. Il n’arrive pas à passer à autre chose.

IEBC - Vous revenez sur les critiques à l’encontre de Philip Roth et sa supposée misogynie. Dans un entretien accordé au New York Times, il répondait ainsi à des détracteurs : "Seul un fou affronterait la difficulté d’écrire trente et un ouvrages uniquement pour affirmer sa haine. (…) J’ai plutôt représenté la virilité rétrécie, humiliée, dévastée, trébuchant et mordant la poussière. Je ne suis pas un utopiste moraliste. Mon intention est de décrire mes personnages non comme ils devraient être, mais blessés comme sont les hommes". Qu’en pensez-vous ?

CS – Il y a des personnages féminins extraordinaires chez Roth. Un homme capable de décrire, dans son roman Le théâtre deSabbath , le désir qu’éprouve un personnage pour une femme de cinquante ans, de parler des plis de sa poitrine, de la sensualité du corps vieillissant, ne peut pas être réduit à un misogyne.

Bien sûr, il y a des personnages féminins moins réussis, comme celui inspiré de son ex‐femme dans J’ai épousé un communiste. Mais un écrivain a le droit d’avoir des angles morts. C’est un être humain. Mais, c’est un homme du XXᵉ siècle qui a une manière d’agir avec les femmes, sans avoir conscience de son pouvoir, de ses privilèges.

IEBC - La question identitaire traverse le livre. Dans Philip et moi, vous écrivez : "Pour Esther, être juif, c’est être placé à la marge, dans un rang étroit, à la frontière d’une identité “pleine et normale”. Les parents d’Esther ont survécu, de loin, ils paraissent normaux, bien vêtus, exerçant des métiers sérieux, ayant des amis. Esther aurait tant aimé être une de ces Jewish American Princess, une JAP comme on dit ici, resplendissante, drôle, gâtée et dépensière". Cherche-t-elle à se défaire de son histoire en envisageant son rapport au judaïsme comme un tempérament, un mode de vie hédoniste ?

CS – Elle n’est pas religieuse. Au début, elle ne connaît pas l’histoire de ses parents. Ça ne l’intéresse pas. Elle voudrait être comme ces Juifs américains qui paraissent sans passé, sans passé mortifère, sans fantômes.

Quand j’étais adolescente et que j’allais aux États‐Unis, j’étais surprise de voir ces synagogues avec des étoiles énormes, qui n’étaient pas gardées par des policiers. L’inverse de la France. En Amérique, jusqu’à récemment, être juif ne posait pas de problème. Être juif était une identité normale, comme être irlandais ou italien. Pour Roth, le pays des Juifs, Zion, c’était les États‐Unis, dont New York aurait été la capitale. C’est là qu’ils pouvaient être libres, s’accomplir. Et tout cela s’est arrêté le 7 octobre.

IEBC - Esther lit un reportage en Israël de Francine où elle interroge une députée du Likoud qui défend une politique de colonisation agressive et ne reconnaît pas le peuple palestinien. "Qui est le peuple palestinien ? Quelle est son histoire ? Quel est son paysage ? se demande Esther en écho, il faut qu’elle apprenne, et c’est Francine qui la première lui indique l’ombre qu’elle ignore sur la carte", écrivez-vous. Est-ce une histoire que vous ignoriez ?

CS – J’ai mis des années à m’interroger sur l’histoire des Palestiniens. Je savais ce qu’était la Nakba, mais je ne m’interrogeais pas sur l’histoire de la création de l’État d’Israël. Les sœurs de ma grand‐mère sont parties en Israël en 1949 après la déportation. Elles disaient : « On a gagné contre Hitler. ». Cela était suffisant. Le 7 octobre a été un double constat. L’antisémitisme existe depuis deux mille ans, il n’y a pas de raison qu’il disparaisse, c’était la fin de sa version clandestine qui était de mise depuis la Shoah. Il est de retour de manière massive. Mais aussi, il fallait que j’en finisse avec mon ignorance, qui était une sorte de protection, de refus de m’interroger ; qu’est-ce que cela signifie d’être Arabe israélien ou non pas palestinien ? Il fallait que je lise de la littérature, de la poésie, du cinéma palestinien. Qu’est-ce qui avait été écrasé au nom d’un État Juif ? Il y avait une continuité, une question déjà posée par Roth dans Opération Shylock.

IEBC - Quand Esther part en reportage à Ramallah, elle se confronte aux violences de l’armée israélienne. Elle va ensuite dans un gala d’universitaires juifs et israéliens où le mot "Palestinien" n’est jamais prononcé. Pourquoi était-ce important pour vous d’introduire cette question dans le livre ?

CS – Dans un article publié par The New Yorker en 1976, Francine du Plessix va en Israël et interroge une députée Likoud extrémiste nommée Geula Cohen qui évoque la Cisjordanie, son désir messianique et son refus de reconnaitre ses habitants palestiniens. C’était une manière de montrer l’héritage de Francine dans le journalisme. Je suis moi‐même allée en Cisjordanie en 2011. Ma cousine me disait : « Ne dis pas que tu es juive. » En rentrant en France, j’étais étonnée de voir à quel point la Cisjordanie occupée n’intéressait personne. Je pense à ce film No Other land où un collectif israélo‐palestinien a filmé des familles en Cisjordanie qui reconstruisent leurs maisons qui sont détruites jour après jour. Aller regarder, écrire sur ce qu’on souhaite effacer, ou ce qui est effacé est un héritage de la journaliste Francine du Plessix.

IEBC - Alors qu’elle pense se lancer dans un roman sur ce milieu d’écrivains new-yorkais, Esther est rattrapée par ses traumatismes : un ex-mari abusif, son passé familial marqué par la Shoah. L’écriture permet-elle de s’émanciper de ces déterminismes ou est-ce naïf de croire en cette promesse ?

CS – Dans Ma vie d’Homme Philip Roth, s’interroge et revient sur une question dont il ne trouve pas la réponse. Comment le jeune homme qu’il a été, qui se croit être libre et qui a décidé de consacrer à l’écriture, se retrouve embarqué dans un mariage qu’il n’a jamais souhaité. Sa première épouse était « une femme qui n’est pas son genre », elle est violente et alcoolique. Il revient sans cesse sur cette histoire, changeant les noms, les formes, essayant de comprendre. Comment lui qui a été élevé par des parents gentils décents, à pu se retrouver dans cette situation ? Il n’en trouve pas, mais la seule chose qu’il peut admettre est que cette femme a été sa meilleure leçon de littérature. Celle qui lui a appris la dureté, la violence, le mensonge de la vie réelle. Et c’est pareil pour Esther. Cet époux a été son meilleur professeur de littérature.