Œuvre publiée dans le numéro 172 de Tenoua, 2018

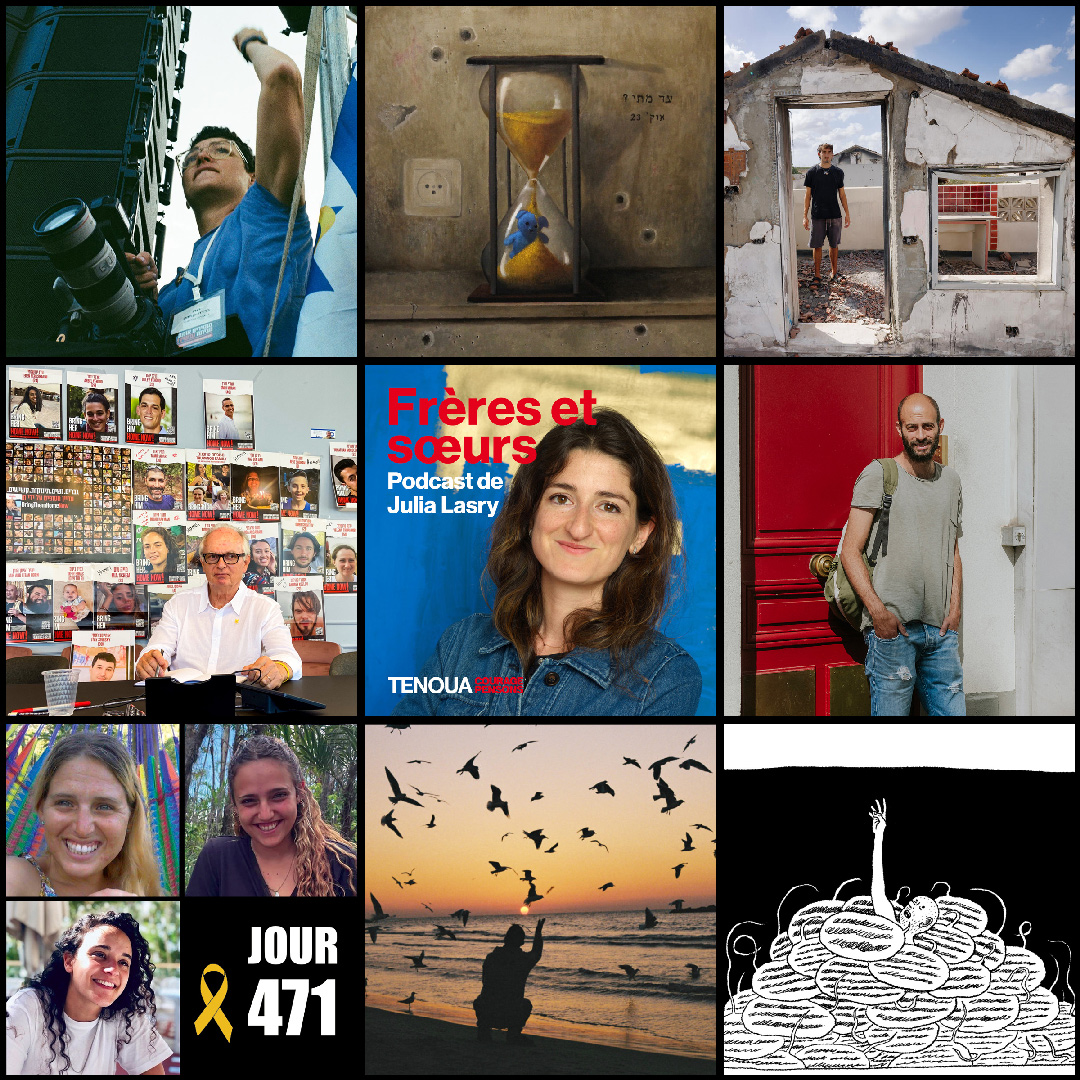

Dans le tumulte du monde, où les frontières se déchirent et où les nouvelles grondent – Gaza, le Liban, Israël, l’Iran – il est presque instinctif de se ranger, de choisir un camp, de croire que la vérité et la loyauté résident dans l’adhésion totale à une foule, à un récit. Et pourtant, la Torah, avec la force tranquille de l’antique sagesse, murmure : l’ennemi le plus redoutable n’est jamais le peuple, jamais l’homme de chair et de souffle, mais l’idole.

Le camp est cette idole. Comme le veau d’or qui aveuglait Moïse et son peuple, il attire, fascine et envoûte. Il transforme l’homme en spectateur de sa propre déshumanisation, lui fait confondre fidélité et servitude, loyauté et oubli de l’autre. Il impose le récit collectif comme une vérité supérieure et broie sous son poids le visage singulier de chaque humain. Il dicte ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, non à travers la raison ou la conscience, mais par l’adhésion aveugle, la peur de la solitude, la nécessité de ne pas rompre avec le groupe.

Non, choisir un camp n’est pas être loyal. Non, triompher n’est pas être juste. Que ce soit à Gaza, à Téhéran, au Liban ou à Jérusalem, tous se croient dans le bon camp, persuadés que la faute, le mal et l’infamie appartiennent à l’autre. Et c’est précisément là que se loge l’idole : dans l’illusion que la masse détient la vérité, que l’orgueil peut se substituer à la justice, que la force et la croyance commune suffisent à légitimer le sacrifice et la haine.

La Torah nous rappelle que l’homme est créé à l’image de Dieu (b’tselem Elohim) et que la vie est un impératif inviolable (Deutéronome 30,19). Aucune cause, aucun récit collectif, aucun camp ne peut légitimer l’oubli de ce visage, le déni de ce souffle, l’anéantissement de cette dignité. La vraie loyauté – celle qui honore l’esprit, la raison et l’éthique – s’exerce d’abord envers l’humanité, envers la vie, avant tout drapeau, avant tout récit tribal.

Regarder le monde à travers le prisme du camp, c’est idolâtrer le collectif et mépriser le singulier. C’est confondre puissance et justice, force et sagesse. C’est se dévoyer, en tant qu’humanité, au nom de l’œil pour œil et de la dent pour dent, au nom de l’illusion que l’histoire collective justifie le meurtre, la vengeance ou l’oubli. Et jusqu’où irons‐nous ainsi ? Jusqu’où laisserons‐nous notre conscience se dissoudre dans l’adoration du veau d’or moderne, dans l’idolâtrie du camp qui efface le visage de l’autre ?

Être intègre aujourd’hui ne consiste pas à prendre parti, mais à rester fidèle à ce qui est inviolable : la vie, la dignité, le regard, le souffle. La Torah offre une discipline intérieure : ne pas idolâtrer le camp, ne pas sacrifier l’humanité sur l’autel du récit, refuser l’aveuglement du collectif. Dans cette fidélité à l’homme, dans cette vigilance et cette mesure, se révèle la véritable force, celle qui ne dépend ni du nombre ni de la victoire, mais de la justice, de l’attention, de la conscience.

Ainsi, au cœur des passions collectives et des déflagrations, la Torah ne propose pas un refuge pour une communauté, ni un dogme partisan, mais un phare pour l’humanité. Elle nous rappelle que chaque visage compte, que chaque souffle est précieux, et que la véritable guerre n’est jamais contre un peuple, mais contre l’idole : contre le camp qui aveugle, contre la masse qui efface, contre la tentation de perdre le visage de l’autre pour le récit collectif.