Antoine Strobel-Dahan - Vous êtes commissaire et curatrice depuis de nombreuses années, vous avez créé un grand nombre d'expositions, et on vous retrouve au Musée d'art de Petah Tikva avec un concept singulier, une exposition de dessins qui se concentre sur une des formes les plus chimiquement pures et urgentes de l'art : la ligne. Pourquoi ce parti pris ?

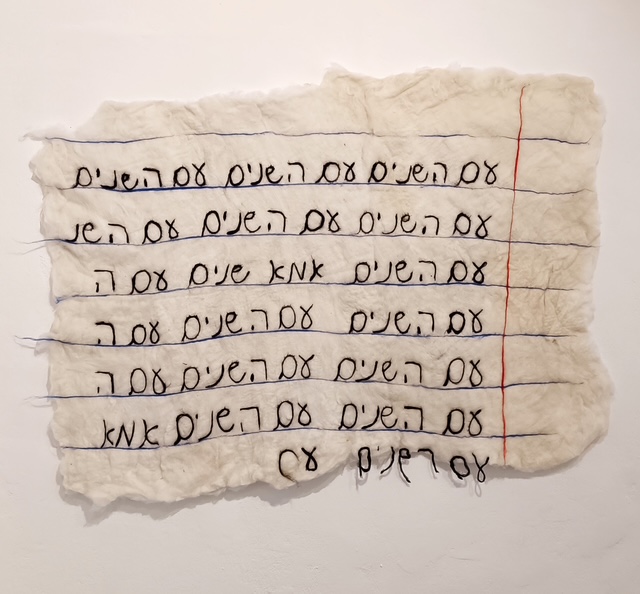

Marie Shek – Le dessin n’est pas une archive, un relevé, c’est une trace, la trace laissée par un regard. Chaque dessin est une tentative de saisir un moment du passé sans le fixer, comme si la représentation elle‑même devait s’évanouir. Le dessin, expression artistique fondamentale qui tente de capter une essence dans sa forme la plus fidèle, est la métaphore d’un état de vide existentiel : sa force réside précisément dans sa réduction élémentaire, la ligne. L’esthétique de la ligne et de la matière s’étend, dans cette exposition, aux territoires d’un art conceptuel chargé, sondant les limites du réel et posant des questions relatives à l’identité, au traumatisme et à la mémoire.

ASD - La ligne n'est-elle pas pourtant, avant son esthétique, l'outil principal de l'artiste ?

MS – La ligne, qui servait à l’origine une fonction représentative, dépendait de l’objet représenté. La beauté de l’objet soutenait la beauté de la ligne. La ligne, pourtant, s’est détachée pour s’élever au‑dessus de l’objet. Le passage d’une ligne physique à une ligne conceptuelle s’est produit lorsqu’elle s’est transformée d’outil de représentation en réceptacle d’expression, de pensée, de mouvement et d’expérience. Quand les artistes commencent à explorer les qualités formelles de la ligne elle‑même – son épaisseur, son rythme, son mouvement et son espace – elle cesse de décrire une chose du monde et devient une unité de sens dans un langage visuel.Dans l’exposition, la ligne, en apparence simple, est tendue jusqu’à sa limite conceptuelle, analogie de la fragilité de nos vies, des coutures rugueuses d’une société en désagrégation, des plaies ouvertes qui refusent de cicatriser. Les réalités sociales, politiques et psychologiques en Israël et dans le monde trouvent une expression dans un dessin élargi aux domaines de la sculpture, de la vidéo, de l’installation et d’autres formes visuelles, toutes s’efforçant de donner forme à des émotions qui résistent à l’articulation.

ASD - Justement, les réalités d'Israël sont aujourd'hui dures et complexes ou, pour reprendre vos termes, « résistent à l'articulation ». Cette exposition montre-t-elle un art en résistance ?

MS – L’art n’est pas seulement un refuge ; il propose de nouvelles façons de voir. Tel une fenêtre ou un miroir, nous regardons au travers vers l’extérieur et sommes parfois contraints de plonger au plus profond de nous‑mêmes. Le dessin, dans cette exposition, n’est pas seulement un moyen de documentation, mais un acte de résistance : lorsque même la ligne la plus simple est chargée des matériaux d’une réalité surréelle, elle interdit d’ignorer la condition existentielle. Le dessin génère des couches de sens, entre le personnel et le collectif, entre la mémoire et la perte, entre un passé qui saigne et un présent tout aussi sanglant.

Les œuvres de l’exposition sont un chœur de voix : certaines optent pour une représentation classique et fine de proches désormais disparus ; d’autres représentent un corps blessé, physiquement ou émotionnellement ; d’autres encore se tournent vers des techniques de déconstruction, de duplication, de répétition ou de soustraction. La ligne fine peut résonner comme un soupir étouffé ou comme un cri perçant.

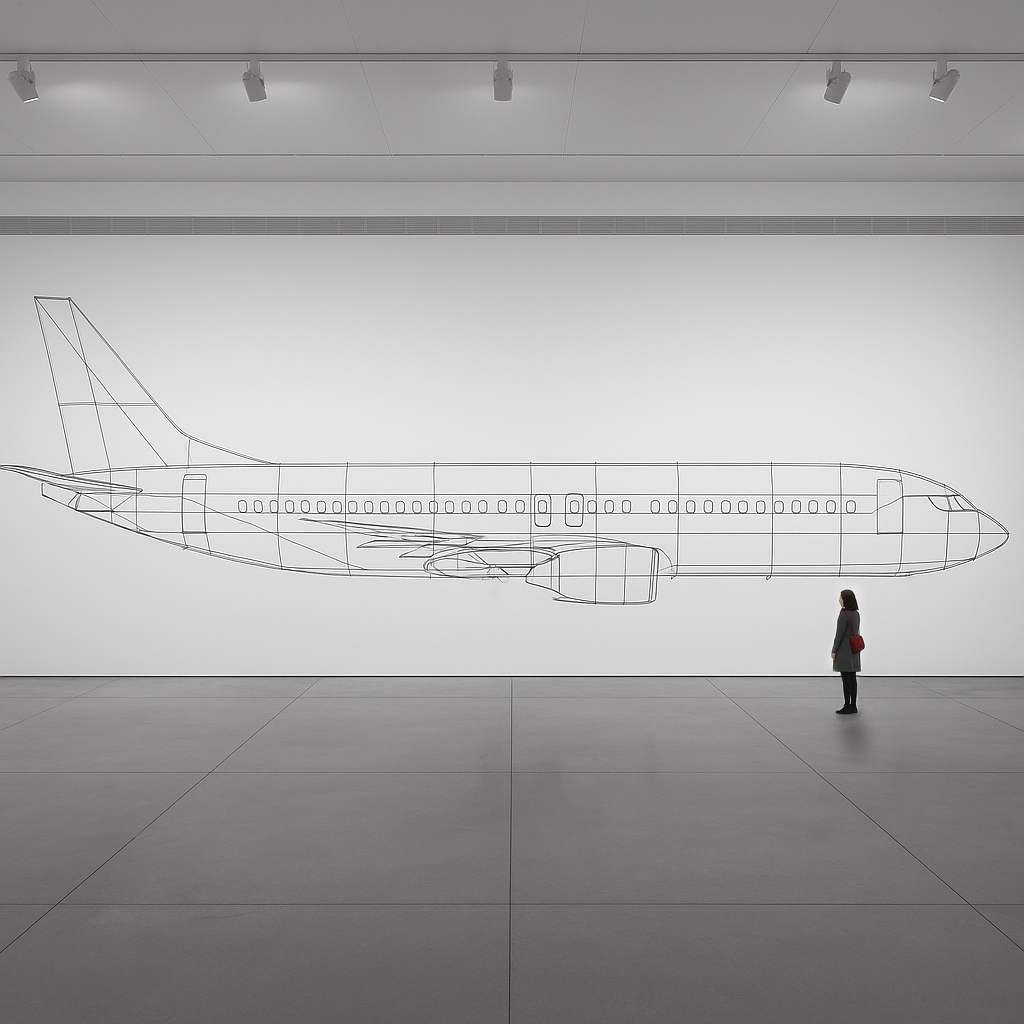

Certains artistes créent des objets qui semblent familiers, mais qui se montrent vides de contenu, stériles, dépouillés de toute fonction. Leur absence de vie incarne la futilité et l’insignifiance, laissant les objets comme les indices d’une énigme. Dans des œuvres vidéo, d’autres artistes présentent un son dérangeant, un corps en mouvement, ou un acte subversif qui met au défi les normes sociales et de genre. Les thèmes de de la migration ou du déracinement reviennent beaucoup également, à travers des images d’avions, de frontières, de passages, et à travers la déconstruction de l’identité. Le dessin de l’avion vide sur le mur, gigantesque, nous emporte vers des territoires d’instabilité ; des pots deviennent des tessons, et le mur, percé d’épingles, se fait barbelé. Certaines œuvres se situent à la lisière du dessin et de la photographie. Des visages expressifs, des figures fragmentées, des traces de douleur et de mort émergent comme des moments tirés de biographies morcelées, témoignages de ce temps de crise.

ASD - C'est en effet une exposition écorchée à double titre : écorchée en ce qu'on va toucher l'os de la création : la ligne, et écorchée aussi par ce que les artistes racontent. Parlez-nous un peu des œuvres qui constituent ce corpus.

MS - À bien des égards, la perte est le fil commun qui traverse toutes les œuvres ; non seulement une perte personnelle, mais un sentiment universel d’absence : perte de sens, de sécurité, de totalité. L’exposition oscille entre une plénitude qui n’existe plus et un espace vide rempli de mémoire, de deuil ou d’un espoir fragile. Les œuvres interrogent : que reste‑t‑il de l’esprit humain lorsque le corps est malade ou terrassé ? Que devient l’identité lorsqu’elle est contrainte de se transformer ?

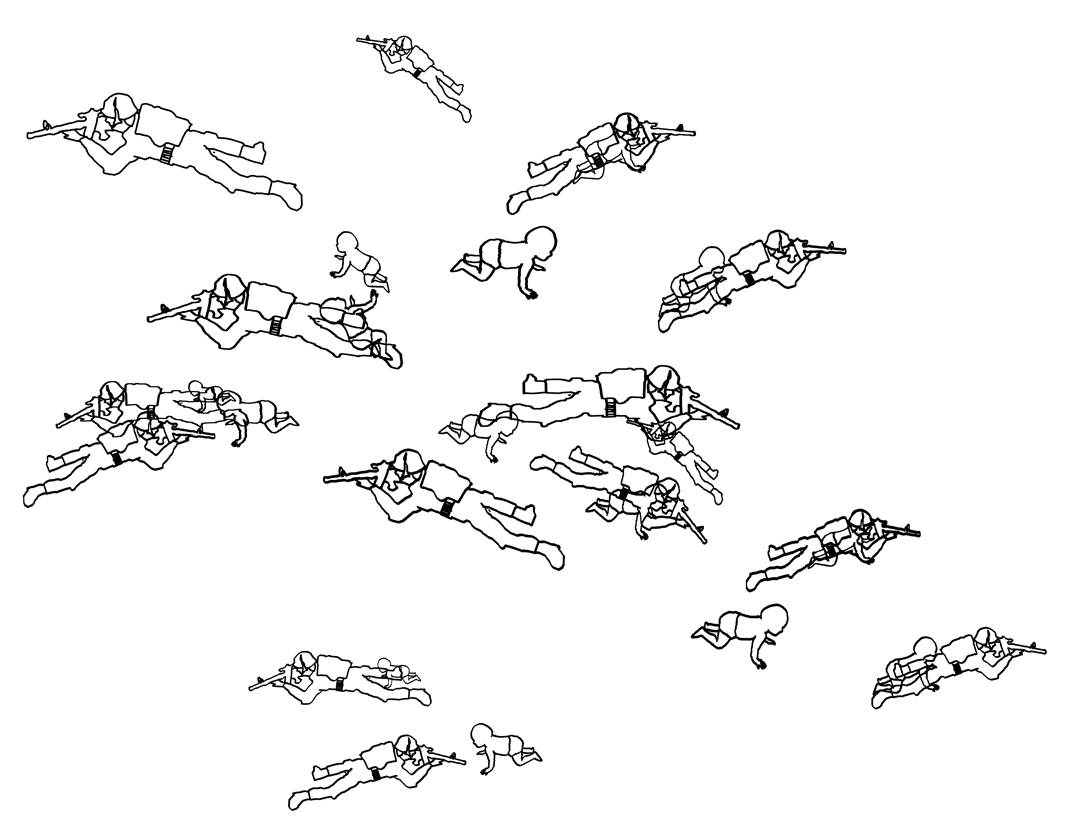

Certains artistes bâtissent des œuvres neuves et étincelantes à partir d’objets brisés, comme par un acte d’alchimie. D’autres taillent, incisent ou percent – des gestes qui se révèlent thérapeutiques, rituels, et surtout politiques. À leurs côtés se trouvent des œuvres qui tendent un miroir critique au passé, à la famille, à l’histoire de l’art. Le dessin classique est reconfiguré comme témoignage de pathos, de drame, et parfois d’illusion. D’autres œuvres encore créent délibérément une dissonance : comme ces nourrissons qui deviennent soldats sur le son mélodieux de la musique classique…

À travers ses multiples strates, l’exposition porte le témoignage émotionnel et politique d’une réalité saturée de conflits, non comme une réaction au monde, mais comme le reflet intérieur d’un état d’esprit anxieux et détaché, parfois même effleuré par le bonheur. L’oxymore du titre, Blissfully Miserable, « Délicieusement misérable », suggère que même les instants les plus bas peuvent parfois engendrer une transcendance, que même dans la fracture la beauté peut se révéler, que même dans la misère, on peut encore trouver un apaisement. Le monde se renverse, et l’art demeure ; non comme une ancre, mais comme un murmure ; non comme une explication, mais comme une question ; non comme une solution, mais comme un espace où, ne serait‑ce qu’un instant, on peut respirer.

“Blissfully Miserable”, au Musée d'art de Petah Tikva jusqu'au 2 mai 2026.

Avec Adel Abdessemed, David Oriya, Tsuki Garbian, Neta Dor Adan, Gregor Hildebrandt, Karl Haendel, Guy Zagursky, Manar Zuabi, Ron Chen, Addam Yekutieli, Dina Yakerson, Liav Mizrahi, Rami Maymon, Hiraki Sawa, Eldar Farber, Yaara Zach, Merav Kamel & Halil Balabin, Naomie Kremer, Gideon Rubin et Lior Tamim – Commissaire : Marie Shek

Plus d'informations sur le site du musée.