Une silhouette drapée de blanc, une ferveur intacte et un héritage toujours vivant. Baba Salé, né en 1889 dans le Tafilalet, dans le sud‐est du Maroc, est devenu au fil du temps un symbole de foi et de dévotion, mais aussi un acteur central de l’histoire politique d’Israël. Son parcours s’inscrit avant tout dans un héritage spirituel enraciné dans un territoire reculé. Comment une dynastie rabbinique a‑t‐elle émergé dans un lieu aussi isolé que le Tafilalet ? L’historien Georges Bensoussan s’interroge en rappelant que cet environnement a façonné la stature du personnage. Le documentaire met également en lumière le combat de Baba Salé pour préserver les traditions juives séfarades en Israël, longtemps reléguées au second plan face à l’influence ashkénaze dominante.

Entre mysticisme et engagement politique

Au‐delà de sa réputation de faiseur de miracles et de “médiateur avec Dieu”, raconte le film, Baba Salé a joué un rôle déterminant dans l’intégration des Juifs marocains en Israël. L’immigration massive des Juifs marocains après 1949 a engendré des tensions autour de leur place et de leur identité dans la société israélienne. Comme le souligne Georges Bensoussan lors du débat, leur intégration a souvent été difficile, leur culture étant perçue comme marginale face aux traditions ashkénazes. Baba Salé, en tant que leader spirituel, défend l’identité séfarade et œuvre pour une meilleure reconnaissance de ses coreligionnaires. En 1964, il s’installe définitivement à Netivot, où il reçoit ses fidèles, devenant ainsi un point d’ancrage spirituel et politique pour la communauté.

Le film explore aussi son influence politique, qui dépasse le cadre religieux. Son engagement a contribué à l’affirmation des Séfarades en Israël, notamment à travers des partis politiques défendant leurs intérêts. Cette imbrication entre foi et politique est essentielle pour comprendre son impact : bien plus qu’un leader religieux, Baba Salé a marqué la société israélienne en favorisant la reconnaissance de sa communauté.

Un culte, une fierté et une identité

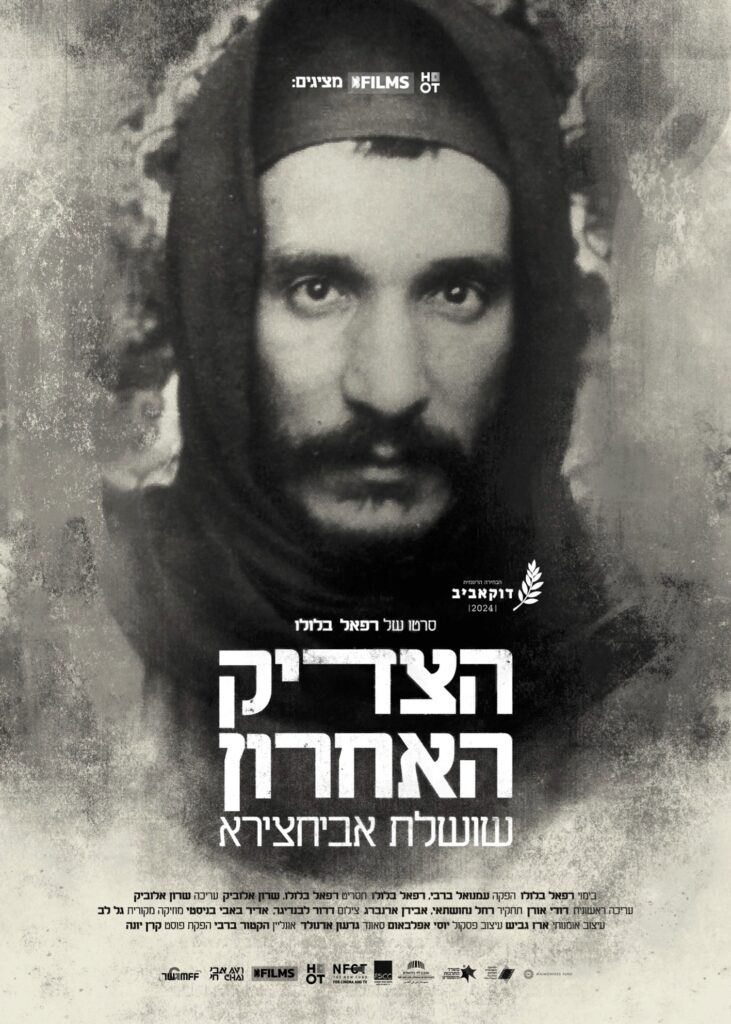

L’un des aspects les plus marquants du film est la vénération populaire autour de Baba Salé. Aujourd’hui, la commémoration annuelle de sa hiloula (jour anniversaire de sa mort) à Netivot attire des milliers de pèlerins. Si cette dimension mystique fait de lui une figure quasi mythologique, le réalisateur Raphaël Balulu note l’aspect commercial qui accompagne aussi ce culte, avec la vente de produits dérivés à son effigie. Cette marchandisation, qui pourrait être perçue comme une dérive, témoigne pourtant aussi de l’importance de Baba Salé dans le quotidien de nombreux Israéliens d’origine marocaine.

Lors du débat, le réalisateur explique que son film s’inscrit dans une volonté de redonner voix et visibilité à la communauté séfarade, dont la culture a parfois été effacée dans l’histoire d’Israël. Il met en avant l’influence considérable de la diaspora marocaine en Israël, forte de plus d’un million de membres, bien que souvent invisible, dans tous les secteurs de la société israélienne. Baba Salé, à travers son exemple, incarne une lumière pour cette communauté, une figure de fierté et d’unité. Pour Georges Bensoussan, le culte autour de Baba Salé répond aussi à un besoin profond de reconnaissance et d’affirmation identitaire, un besoin qui trouve écho dans les difficultés d’intégration des Juifs marocains en Israël.

Ce film, tout en célébrant l’héritage spirituel et politique de Baba Salé, invite ainsi à réfléchir sur la manière dont cette communauté a forgé son identité au fil des décennies. La transmission de cette histoire, à travers le documentaire, devient un moyen de renouer avec ses racines, de comprendre les luttes d’hier et de célébrer la richesse de cette culture.