© Frédéric Brenner, avec la permission de la Howard Greenberg Gallery, New York

L’aspiration à établir un foyer juif a emprunté quelques détours inattendus avant la concrétisation du rêve sioniste sur la terre d’Israël.

À la fin du XIXe siècle, l’éveil des mouvements nationaux et les persécutions antisémites, notamment à l’est de l’Europe, ont encouragé des élans migratoires de Juifs vers des contrées lointaines, de la pampa argentine à l’Afrique de l’Est, de l’Amérique du Nord à la Sibérie soviétique.

Les visionnaires (et les philanthropes qui les soutiennent) sont soit territorialistes, soit sionistes : les premiers s’engagent pour trouver un refuge pour les Juifs persécutés, peu importe la situation géographique, tandis que les seconds concentrent leurs efforts sur Jérusalem et la terre d’Israël biblique. Ces deux visions s’affrontent régulièrement pendant les congrès sionistes.

Ainsi, le baron Maurice de Hirsch, un banquier bavarois établi à Bruxelles, organise l’émigration de Juifs persécutés en Europe de l’Est en finançant des colonies agricoles dans la pampa argentine. À l’époque, l’Argentine est une terre ouverte à l’immigration sans condition. Son climat paraît supportable aux Européens et la qualité du sol est remarquée. En 1889, 136 familles juives arrivent de Podolie et s’établissent à Moisésville, qui est loin d’être l’Eldorado : près des deux tiers des immigrants meurent de faim et d’épuisement, novices qu’ils sont dans le dur labeur agricole. En 1891, le baron fonde l’Association de Colonisation Juive, et développe d’autres implantations de gauchos juifs : Mauricio, Sonnenfeld, Basavilbaso… Dans le livre Los Gauchos judíos d’Alberto Gerchunoff, publié en 1910, Moisésville est la nouvelle Sion et le baron de Hirsch le nouveau Moïse. Les nouveaux venus ont construit un théâtre, une bibliothèque et des écoles, ils publient des journaux en yiddish et en espagnol, ils organisent des cours d’hébreu. En 1923, on compte 8 826 habitants dont 7 400 Juifs, et l’achat de terres continue. Un judaïsme des muscles, un judaïsme campagnard qui se vit à cheval… Aujourd’hui, il reste un cimetière, une poignée de Juifs témoins du passé, et un petit musée…

Parallèlement au projet argentin, Théodore Herzl s’active jusqu’à l’épuisement pour trouver un refuge aux Juifs persécutés, après avoir été fortement marqué par l’antisémitisme de l’Affaire Dreyfus. Son « État des Juifs » peut se situer là où cela est possible. C’est ainsi qu’il explore des possibilités en Égypte (à El‐Arish, en 1903), mais renonce car le désert du Sinaï n’est pas propice au développement agricole. Quelques mois plus tard, Herzl et ses camarades Max Nordau et Leopold Greenberg, propose au vie Congrès Sioniste de Bâle une option est‐africaine : le Plan Nairobi est accepté à la majorité, mais il radicalise d’autant les positions des sionistes. Herzl est épuisé, il meurt six mois plus tard, tandis que Nordau réchappe d’une tentative d’attentat. L’administration coloniale britannique fera échouer le plan Nairobi. Mais Greenberg ne renonce pas : en 1905, il organise une mission exploratoire en Ouganda : les animaux féroces et les risques d’épidémies (peste bubonique et malaria) tuent l’enthousiasme des voyageurs.

La même année, l’écrivain anglais Israel Zangwill fonde la Jewish Territorialist Organization, soutenue notamment par les Rothschild, Winston Churchill et d’autres personnalités de poids. La JTO est chargée d’examiner les territoires aptes à accueillir une colonie juive, n’importe où dans une terre de paix : la Cyrénaïque, l’Angola, le Brésil, le Paraguay, le Nevada, l’Australie, la Sibérie, la Mésopotamie, la Manchourie, Cuba, le Canada… La liste des possibles est longue. On lira avec intérêt les pages consacrées à ces rêves territorialistes dans Les Terres promises avant Israël, d’Olivier de Marliave (Imago, 2017). À la mort de Zangwill, en 1925 et la dissolution de la JTO, les projets territorialistes sont abandonnés.

L’élan pour l’établissement de colonies juives est souvent empreint d’utopie socialiste : le yiddish surpasse l’hébreu, le syndicalisme est la nouvelle religion, les bouchers kasher sont en moindre demande que les ouvriers (lire Terre Promise de Nathan Weinstock, Metropolis 2001, à propos du mouvement ouvrier juif au‐delà des mers). On trouve des traces de petits groupes de Juifs russes en Californie, dans les Rocheuses, en Louisiane, au Texas (le plan Galveston) et dans le nord de l’État de New York. En 1825, un certain Mordecai Manuel Noah fonde une modeste colonie appelée Ararat au bord du Lac Erie, à la frontière entre les États‐Unis et le Canada. Mais là encore, le rêve s’est heurté à la cruelle réalité et le projet Ararat a fait naufrage.

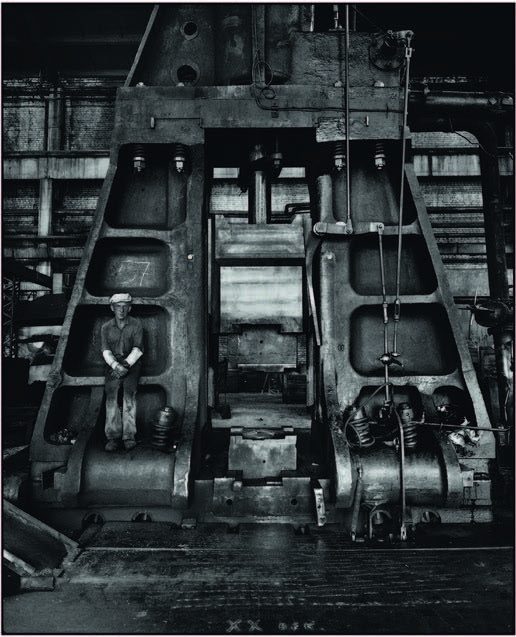

La vision d’un foyer autonome juif se déplace désormais vers l’est : créer des colonies agricoles juives en Russie permettrait simultanément de « régler le problème juif » et de dynamiser l’agriculture en difficulté. Après un projet avorté en Crimée dans les années vingt (avec des financements juifs américains !), l’idée d’une région autonome juive revient sur le tapis. Mais loin, très loin, aux confins de la Chine, dans un no man’s land : le Birobidjan. Tout le monde s’y retrouve : Staline et sa politique vis‐à‐vis des minorités, les territorialistes comme Zangwill et les héritiers de Herzl, et tous ceux qui cherchent un lieu où les Juifs vivront en sécurité. Entre 1928 et 1938 plus de 40 000 personnes viennent s’installer dans la région autonome juive, dans des baraques, puis dans des kolkhozes. Il y a des campagnes publicitaires (« Une terre où le miel coule à flots »), des articles élogieux dans la presse yiddish de Paris et de New York, des donateurs étrangers qui encouragent l’immigration au Birobidjan. Sur place, pourtant, l’agriculture est rapidement négligée en faveur de l’industrie et de la métallurgie. Staline prévoyait l’établissement de 300 000 personnes dans la région autonome. Elles n’ont jamais dépassé les 43 000 dans les meilleures années. Les habitants, surtout étrangers, déchantent et repartent. Culturellement, le Birobidjan est aussi un échec : la promotion du yiddish comme langue nationale de la région (apprentissage à l’école, théâtre, presse, bibliothèques, communications officielles.) ne prend pas. En fait, le yiddish est un outil au service du socialisme, pour prôner un athéisme militant, effacer les spécificités juives et transformer chacun en homo sovieticus. La « terre où coule le miel » n’est pas épargnée par les purges staliniennes, les emprisonnements arbitraires, la substitution du yiddish par le russe… À la veille de la guerre, le Birobidjan ressemblait davantage à un exemple d’échec politique et culturel qu’à la concrétisation d’une utopie. Aujourd’hui, le Birobidjan existe toujours, mais il n’est plus autonome, et il ne garde de son lointain passé juif que quelques enseignes rouillées en yiddish.