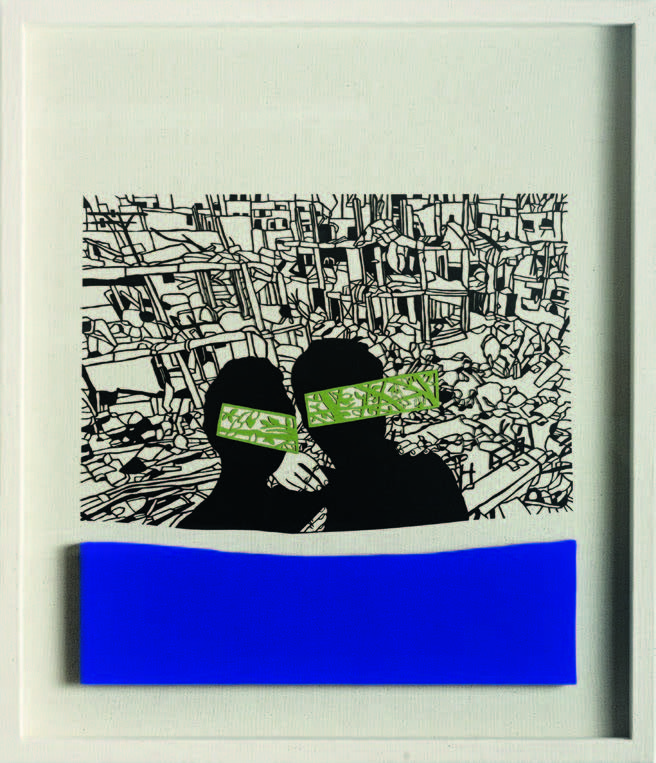

Courtesy of the artist and Rosenfeld Gallery, Tel Aviv

Stéphane Habib Je voudrais ouvrir sur la question du désir et du politique. En lisant La Haine de l’émancipation, il m’a semblé qu’il s’agissait justement d’un livre de relance du désir (de) politique, que c’est pour ça que le texte était écrit. Qu’est-ce qui a suscité le désir de ce livre‐là à ce moment‐là ? Y a‑t‐il eu l’idée qu’il y avait une nécessité de chercher comment on pourrait relancer le politique et le désir de politique ou est‐ce un diagnostic que vous avez fait ? Car vous dites à un moment, et cela me semble très important : « L’assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole de Washington par des centaines de suprémacistes supporters de Trump a révélé sur tous les écrans du monde cette étrange vérité qu’on avait oubliée depuis les années 1930 : seule aujourd’hui l’extrême-droite a les moyens et sans doute le désir collectif d’un basculement révolutionnaire, vers le pire évidemment ». Constatant cela, vous êtes‐vous dit qu’il était temps aujourd’hui de penser comment faire pièce à ce seul désir de révolution par un autre désir lui‐même révolutionnaire, mais pas vers le pire ? Ou vous êtes‐vous dit qu’il n’y a rien de consistant de ce côté‐là qui peut répondre à ce désir révolutionnaire d’extrême-droite ?

François Cusset On peut partir de cette question du désir, qui est prise en étau, pour moi, entre deux choses : le fait que le vieux désir de politique, celui de ma génération et d’avant – pas au sens biologique mais au sens politique large, il y a des jeunes dedans –, se sent un peu en porte‐à‐faux avec ces mouvements minoritaires des jeunes « woke », ce qui me pousse à chercher à comprendre ce qui enclenche et suscite leur désir à eux, avec le parti pris – et mon engagement n’est que là – que contrairement aux apparences, contrairement à ce qu’on en dit, contrairement aux moqueries de l’extrême-droite et aux accusations des bien‐pensants, il y a du désir là‐dedans. Ils en ont et ne sont pas du tout ces ascètes frustrés, moralistes et prêcheurs que l’on dit. Mais un désir qui m’est en partie inaccessible, parce que pour ma génération, le désir de politique a été lié à un désir d’égarement dans le commun, de perte de soi, de désidentification, de foule au sens quasiment baudelairien, celui d’une perte d’identité, là où évidemment, la première démarche, du moins tactique, de ces jeunes‐là – ici aussi « jeune » n’est pas biologique, il y a des vieux là‐dedans – est de configurer une identité. Ceci ne m’est pas familier et c’est ce qui m’interroge quant au désir. Et pour revenir à l’extrême droite : s’il n’y a pas de désir à gauche, alors oui, la guerre est perdue d’avance puisqu’eux, non seulement ils ont le pouvoir politique, les armes, ils sont plus entraînés à la guerre civile, l’Histoire va dans leur sens depuis un demi‐siècle mais, surtout et avant tout, ils ont le désir, cette force du désir collectif. Et je pense que la flèche insurrectionnelle ou révolutionnaire d’une époque suit celle du désir collectif, et cette flèche est de leur côté – voyez les assauts sur Washington ou Brasilia. Le problème principal n’est pas qu’en face on soit peu nombreux, qu’il y ait un entre‐soi, que la gauche soit terminée, que les gauches de pouvoir aient décrédibilisé tout ça de toute éternité, non, le problème principal est qu’au plan des percepts, ça manque de désir, alors qu’en face ils en ont beaucoup. Il est là l’étau : pour faire pendant à ce désir massif, contagieux au moins aussi dangereux que celui des années trente, quel désir s’affirme en face ? Et parce que j’ai du mal à me le figurer, mais qu’a priori éthiquement, politiquement, je me sens de leur côté, il faut aller fouiller cette question.

SH C’est très intéressant parce que, bien sûr, dans le texte, on perçoit ce recul sur les discours et les luttes minoritaires contemporaines que vous avez vous‐même. Un recul parfois un peu critique, tout en cherchant à les rattraper comme vous venez de le dire, à les accompagner. Et en même temps sur la question des identités que vous venez de soulever, il me semble que c’est un mouvement extrêmement complexe, d’abord et avant tout, de désidentification. Il y a tout un travail de désidentification, de désessentialisation, de désédimentation, de désignification, pour réidentifier, sans doute, ne pas pétrifier, resignifier, resémantiser, réinventer du langage. Nous sommes de la même génération mais je n’aurais pas attrapé les choses comme vous, peut‐être aussi parce que dans la psychanalyse qui m’intéresse, que j’appelle « psychanalyse à venir », je vois une affinité très forte dans ce mouvement, qui est un mouvement désaliénant, pour parler comme Frantz Fanon, ou désidentificatoire. Et pourtant, tous ces « dé‐… quelque chose », jusqu’à la « déconstruction » dont on dit très sereinement n’importe quoi, qui est maintenant stigmatisée par le pouvoir, ce qui est grave et amusant en même temps. Or, comme le disait Derrida, la déconstruction n’a rien à voir avec la destruction. La déconstruction est une affirmation déconstructrice. C’est là que je vois la manifestation du désir et non pas de nouveau le jeu d’une identité contre une autre. Mais d’ailleurs, vous le soulignez vous‐même dans le texte puisque l’identité qui est avancée est multiple, tout de suite. Ce sont donc des identités et pas une identité, quand bien même on parle de race ou de racisation, ce qui est aussi une manière de déjouer ces vieilles choses très massives et inquiétantes qui se logent dans ces mots‐là.

FC Oui, il faut peut‐être entrer dans cette histoire d’identité… L’autre impression qui est à l’origine de ce livre est celle d’un retour au Moyen‐Âge, à pas mal d’égards : il y a d’abord la féodalité – superconnectée, certes – générale des rapports sociaux et, en particulier, l’impression que les rapports sociaux et politiques font retour à une époque d’avant la dialectique puisque, globalement, sur ces questions‐là, les polarisés sont binaires, sans dépassement possible : soit une identité contre l’autre (l’identitaire national, patriote, blanc‐occidental contre l’identité minoritaire discriminée, réessentialisée pour combattre la précédente), soit le stupide dilemme républicain‐abstrait de l’universalisme contre le particularisme. Et ces deux choix binaires – à quoi les jeunes opposent un monde non‐binaire, écoutons‐les – sont absolument prédialectiques. Leur geste ici consiste à réinjecter un peu de dialectique, de façon volontaire et stratégique. De la dialectique il y en a déjà – et les grand.e.s penseu.r.se.s de ces questions n’ont cessé de le répéter – parce que l’affirmation identitaire est stratégique, simple moment d’un processus, sans savoir par avance ce qu’elle deviendra, ni si, face à la violence d’extrême droite ou au chantage colonial de l’universalisme abstrait, elle ne se crispera pas en réessentialisation – du radicalisme de genre jusqu’au prêche religieux. Tout peut arriver, les choses sont ouvertes. C’est en ce sens que Spivak parle d’un « essentialisme stratégique », et cette étape n’est pas un jeu : elle rappelle la nécessité absolue d’en passer par l’exposition du tort, au sens de Rancière et, pour ce faire, de brandir l’identité discriminée. Dans le langage, c’est le retournement de l’insulte en monopole résistant, le mot nigger des militants Afro‐Américains ou le queer des activistes LGBT+: interdire l’usage du terme et l’exposer en même temps comme une sorte d’essence, de stigmate essentialisant, qui est désormais à « nous » et pas à « vous ».

Deuxième aspect de la dialectique : le jeu des alliances. Les luttes évoquées dans ce livre sont absolument plurielles, au sens où y sont juxtaposés des combats que rien ne prédispose à faire alliance, voire qui s’avèrent politiquement ou éthiquement incompatibles : combat antiraciste radical de quartiers, combat autour de l’islam, combat féministe et de genre – avec les luttes internes, comme ici entre féminisme classique TERF et féminisme trans non‐binaire –, traversés plus ou moins par la question écologique et du vivant, avec entre tout ça des zones de méfiance et d’indifférence. L’alliance, difficile, est indispensable à la lutte anticapitaliste, si on veut la renouveler, la rouvrir, l’empêcher de mourir. Entre ces quatre enjeux, le lien ne peut être que dialectique, d’influence et d’éclairage réciproques, ce ne sera pas un lien d’alliances simple, une pure juxtaposition. Et l’alliance se fait sur le terrain des luttes, dans ces « circonstances » providentielles dont parlait déjà Lénine. Dans un tout autre genre, le dernier livre de Houria Bouteldja, Beaufs et barbares, pose exactement cette question, dès son titre : une alliance est‐elle pensable, stratégique et dialectique, entre des mondes qui semblent plus qu’incompatibles, incommensurables, entre l’ensauvagé musulman au ban de la République et le patriote bas‐du‐front avec son ressentiment d’extrême droite ? La conjonction de coordination, à chaque fois, fait signe vers un lien, subjectivement impossible, semble‐t‐il, mais politiquement nécessaire.

Et puis, troisième aspect de la dialectique, qui rejoint, je pense, ce que tentent à leur façon ce lieu et cette revue : le rapport entre émancipation et communauté, qui est un rapport dialectique. Le concept même d’émancipation est une invention de philosophes blancs en perruque des xviie-xviiie siècles, la trouvaille d’une élite pour appeler à la rupture, à la critique de la tradition : ne seront libérés de leurs chaînes que ceux qui n’en avaient que peu, les hommes blancs les plus progressistes d’une Europe prédatrice et conquérante. Mais pour généraliser l’émancipation, que la modernité a distribuée si inégalement, et qui est souvent restée hors‐sol, ou lettre pieuse, il faut un réancrage, un sol commun. Un tel ancrage a bien sûr été tenté, insurrectionnel, communautaire et émancipateur, dans des expériences comme la Commune de Paris ou les Zapatistes du Mexique, mais le plus souvent il est écrasé, les dominants le redoutant beaucoup plus que la promesse d’émancipation. Un ancrage communautaire est aujourd’hui nécessaire pour réenchanter cette vieille promesse, servir de base de vie à la lutte anticapitaliste, et pour que l’extrême droite n’en détourne pas la rhétorique – la bonne blague d’imaginer la dynastie Le Pen « anticapitaliste ».

ASD Nous avons fait une longue liste des « dé-…quelque chose » et vous parliez de ces luttes incompatibles entre elles, il me semble pourtant que le commun de ces luttes‐là, s’il y en a un, est la désassignation, c’est-à-dire des gens qui s’emparent de leur définition, qui affirment que personne d’autre qu’eux ne peut dire qui ils sont. C’est peut‐être ce qui fait la différence entre ces luttes de gauche et les luttes de l’extrême droite qui, elles, demandent la réassignation des choses et des gens. N’existe-t-il pas un moyen commun à ces luttes minoritaires qui consiste à priver du pouvoir d’assigner celui qui l’avait ? Dans la Genèse, la domination de l’homme sur la nature est exprimée ainsi : « Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. » Refuser au dominant son pouvoir de nommer, n’est-ce pas une façon de prendre le pouvoir par les minorités ?

FC On touche là aux perspectives possibles de ce que ferait la déconstruction politiquement. Une façon de faire obstacle, blocage, face à ce pouvoir performatif de nomination, d’ordre divin, ou sous sa forme séculière à ce pouvoir des dominants de faire exister en nommant, donc d’assigner, et de discriminer, en assignant chacun à une place précise dans un stéréotype éternel. Effectivement, ces luttes consistent à confisquer ce pouvoir‐là, en tout cas à le remettre en question, à l’interdire symboliquement – c’est en ce sens qu’ils exercent une sorte de « contre‐police du langage », qui en exaspère tant. Mais c’est là qu’est le problème, parce que si on s’en tenait à ça, se contentait de contrer l’assignation en reprenant au pouvoir la vieille capacité de nommer, on en resterait à un effet‐miroir où, face à la puissance discriminatrice du pouvoir, on produirait une essence identitaire de résistance, en figeant dans le langage et dans cette posture résistante une identité pour le coup non dialectique et non liée au vivant, en tout cas au changement social et à la lutte anticapitaliste. Mais comment dépasser ce stade de la contestation par déconstruction de la nomination, du refus en boucle de l’énonciation discriminante ? Il y a ici la thèse assez ancienne de Wendy Brown, qui formule quelque chose qu’on a tous intuitivement compris : le narcissisme doloriste, le confort de la contre‐énonciation, quand le geste de refuser l’assignation, de récupérer l’aptitude à nommer ou de l’interdire moralement au pouvoir, fait glisser vers un refuge identitaire ou contre‐identitaire permettant de vivre de sa douleur, ou que les restes exposés de l’assignation fassent supporter la souffrance. Et on ne pourrait pas en sortir, dès lors, car pourquoi abandonner ce qui fait vivre ? Donc l’idée dialectique justement de dépasser la souffrance vers un en‐commun tactique de la lutte se heurte à cette crispation et ce risque du narcissisme doloriste, avec leur dimension encore trop individualiste, peu compatible avec la lutte collective. Comment éviter cette impasse de ce que Wendy Brown appelle wounded attachment, à la fois l’attachement à sa blessure et l’attachement blessé ? Comment éviter d’en rester à cet attachement, comment s’en servir pour le dépasser ? C’est là que les alliances stratégiques et que les cadres extérieurs ou transversaux, les luttes pour le vivant et par le vivant et la lutte contre le capitalisme, seront indispensables : ce sont les seuls moyens de dépasser l’échelle individuelle, de saper la logique doloriste.

SH On est toujours au bord de quelque chose de très compliqué quand on est en train de parler comme nous sommes en train de parler parce que, lorsque vous utilisez l’expression « police du langage », j’ai peur qu’on se fasse avoir par la rhétorique de droite qui nous oblige par exemple, pour être vigilants à ce qui est en train d’arriver, à dire qu’en effet, il y a ça. Et il faut faire attention parce que si on ne précise pas très méticuleusement ce point, on pourrait confondre avec ce que typiquement reproche une partie de la droite et de la gauche ultrarépublicaines aux luttes minoritaires en ce moment même. En fait, je crois qu’il y a évidemment en ce moment, au titre des alliances en cours et de ce qui arrive, une réinvention de la langue très forte – c’est là où je vois un rapport entre une certaine psychanalyse et ce qui est en jeu – qui montre tout ce qui est charrié à travers la langue, qu’on ne sait pas toujours qu’on utilise, et qui est absolument raciste, discriminant, mais qui est dans l’air du temps, dans le discours courant. La « police du langage », pour reprendre cette expression problématique, est plutôt une vigilance de qui a compris par où tout ça passait, par où passait tranquillement la possibilité de ségréguer, d’assujettir, de dominer. Et en même temps que cette vigilance, il y a une invention très riche, très joyeuse, très collective aussi, d’une langue et c’est là où je suis d’accord avec vous : le sens politique de la déconstruction vise aussi à nous faire entendre qu’en inventant une langue, on doit maintenir le mouvement d’invention. À un moment, on a besoin de telle notion, tel concept, mais bientôt il n’y en aura plus besoin, et on aura besoin d’inventer autre chose, d’autres outils pour continuer la lutte.

C’est là où j’avais une question pour vous. En même temps que je lisais le livre de Preciado, Dysphoria mundi, où il parle, très justement à mon avis, d’une révolution en cours qui n’a évidemment pas la forme de ce qu’on a appelé « révolution » jusque‐là, et je cite un passage qui m’intéresse parce que comme vous, là, il va brosser une histoire de l’histoire de la révolution en cours et par où elle passe : « Si l’opposition fascisme/communisme a défini les batailles du xxe siècle, l’opposition entre le néofascisme, l’opposition entre le néofascisme pétro‐sexo‐racial et l’écologie politique transféministe et antiraciste définit les luttes contemporaines. Afin de faire face à cet assaut néofasciste, il sera nécessaire de dépasser les identités politiques binaires normatives (homme/femme, hétérosexuel/homosexuel, trans/cis) et leur définition naturalisée et de forger de nouvelles alliances ».

Donc je disais qu’à ce titre‐là, Preciado voit une révolution en cours, et je suis d’accord. Cette révolution dont on parle est également une révolution épistémique et il faut penser le substrat métaphysique de tout ce qu’il y a en jeu. Substrat visant à faire voler en éclats c le binarisme général. Ce qui fait même que ce que nous sommes en train de dire là ne tient plus tellement, et ce n’est pas un drame, au fond, on en a besoin dans un moment qui va s’étioler et à nous d’aller aussi loin que possible dans ce que signifie une révolution épistémique. Ce moment est chaotique parce qu’il est aussi épistémologiquement chaotique : on a besoin d’inventer une nouvelle épistémologie, et donc un nouveau langage, et donc de laisser s’écrouler la vieille métaphysique et son monde.

FC Les basculements épistémologiques ou épistémiques sont beaucoup plus lents que le temps politique et le temps technologique, et moins prévisibles encore. En attendant, on discute, on s’engage dans des luttes de mots, de paroles, d’assignations et de contre‐assignations par le langage. Ce qui fait qu’on est dans un moment de langage, dans un moment aussi radicalement performatif, où le contre‐pouvoir et la résistance renvoient presque toujours, en tout cas du côté qui nous intéresse, à la logique performative du langage. Ce n’est pas un hasard si Derrida, la déconstruction, une certaine lecture de Austin, Butler et les études de genre sont au cœur de ce corpus. La citation de Preciado que vous venez de lire, et ce dernier livre de lui, génialement répétitif, relèvent aussi de la contre‐religion, d’une litanie théologique, où le vieux léniniste ne s’y retrouverait pas, pensant que oui, ce serait super, mais que ça n’est tellement pas le cas. La logique de Preciado consiste à partir du fait que ce n’est pas le cas et qu’on est précisément dans un moment des luttes qui est un moment performatif : il suffit alors de le dire, d’affirmer que c’est le cas, d’aligner ces mots qui disent une alliance qui n’a pas eu lieu. Le premier endroit où elle peut avoir lieu et qui la figure comme un possible politique, c’est dans le langage. Le dire comme il le dit, c’est figurer un monde.

SH Dans le langage et dans les corps, et c’est très important. Pourquoi cela passe‐t‐il par les études de genre et le transféminisme et donc par les questions que pose « trans » (je ne dirais pas transidentité parce que justement Preciado est suffisamment intelligent pour dire : on ne va pas reverser dans l’identité de trans sinon il y a une contradiction dans les termes) ? Parce que ça oblige à une réinvention totale, jusque et y compris dans les corps et dans la sexualité. Parce qu’on est obligés de réinventer l’érotisme, la libido, la manière de baiser même et, pour changer la manière de baiser, la manière de le dire : n’a‑t-on pas tout intérêt à penser ce qu’est une sexualité trans très inventive où la pénétration reste un très gros problème d’effraction. C’est pour ça que ce n’est pas simplement de la pensée magique, c’est quand même une lutte des corps et ça passe par des corps d’une manière très matérielle.

FC Attention, le performatif au sens de Butler et de Derrida, c’est l’inverse de la pensée magique, c’est ce que la langue fait au corps. Ce n’est pas un hasard s’ils sont tous partis du stigmate, c’est-à-dire que ce que la langue fait au corps, d’abord du mal. C’est de là que ça part : on est dans ce moment historique d’entre-deux, où en principe, sur le papier de la loi, l’égalité est assurée, les systèmes politiques institutionnels l’ont fait évoluer. Alors de quoi se plaint‐on ? On se plaint précisément du mal intime, charnel, corporel et donc collectif que font les mots, les stéréotypes, les représentations. Et à l’inverse, inventer une langue, c’est-à-dire s’inventer un corps, Artaud et Deleuze diraient se faire un corps sans organe – c’est l’avantage du performatif, il n’y a plus besoin d’organe. L’organe, c’est biologique. En s’en défaisant, on peut inventer justement. La sexualité trans est une sexualité de prothèses, d’objets réappropriés, non biologiques. On peut inventer une langue en localisant l’endroit où la langue de l’ennemi fait mal et détruit les corps. Et c’est là que je reviens à l’expression de « police de la pensée » : je l’emploie dans le sens inverse de son emploi par les antitotalitaires des années 1970, ces ennemis de l’émancipation au pouvoir depuis cinquante ans – ceux qui ont jeté le bébé avec l’eau du bain, et dit que toute force de progrès menait au goulag, que Brejnev était derrière les zapatistes. Ce sont eux qui disent « police de la langue », eux qui disent à Roman Polanski dans le dossier de presse de son film qu’après avoir été victime du nazisme et du stalinisme ça doit être dur de l’être désormais des féministes, dans un alignement parfait. Or, si j’emploie « police de la pensée » c’est dans un sens exactement inverse : ces polices de la pensée et du langage, staliniennes ou nazies, n’existaient que parce qu’elles étaient le bras langagier et performatif de polices réelles, et plus que réelles puisqu’elles fondaient ces pouvoirs‐là. On ne peut parler de police, ou de contre‐police, du langage dans les jeunes générations que parce qu’il n’y a aucun autre pouvoir ou contre‐pouvoir réel dont ils puissent faire usage. Et en l’absence d’une vraie police, puisque la police est en face, elle leur tape dessus, les matraque ou les passe à tabac, on va utiliser le seul pouvoir qu’on a, qui est performatif, qui est d’inventer une langue et de déconstruire la langue dominante. En fait c’est un peu comme les revolvers en savon de Lucky Luke, ou les fusils en bois simulés par la poignée de castristes qui ont pris le pouvoir en 1959 : prétendre qu’on a des armes, faire un putsch avec des armes en carton. Les armes en carton, c’est cette police du langage, et d’un point de vue stratégique, elle est indispensable. À condition de ne pas oublier que ce sont des armes en carton, de ne pas les croire réelles, sans quoi il y a simplement une impasse, crispation et fixation langagière du combat qui n’ira jamais au‐delà du débat impossible, et s’éteindra sous les accusations des moralistes et des ennemis politiques.

Photo by Daniel Hanoch – Courtesy Braverman Gallery, Tel Aviv

SH Juste une parenthèse puisque vous avez évoqué plus tôt Houria Bouteldja : la solution – vieille – qu’elle a trouvée pour faire commun entre les « indigènes » et les « beaufs », ce sont les Juifs. C’est une vieille affaire, cette idée que le commun doit se faire contre les Juifs.

FC Ce n’est pas ce que je lis. J’ai d’autres désaccords profonds avec elle, mais il ne me semble pas que ce soit là qu’est le problème. Elle tente quelque chose de beaucoup plus délicat et beaucoup plus contestable politiquement, qui est de s’interroger sur la figure du Juif contemporain et de faire de l’Arabe sans patrie le Juif d’aujourd’hui, son analogon historique.

SH Et vous voyez comme on y va massivement du côté des essences, il y a un problème manifestement.

FC Des essences et aussi des situations historiques concrètes, c’est-à-dire qu’elle cherche une homologie structurale : qu’est-ce qui, aujourd’hui, en tient lieu ? La comparaison est très risquée, ultra‐glissante, mais je crois que c’est plus ça qui l’intéresse qu’un bouc émissaire commun.

SH Moi il me semble qu’elle a glissé. C’était une parenthèse parce que ces alliances improbables, on en trouve partout. Il y a aussi un vieux problème de ce côté‐là.

FC Moi c’est du côté de la réessentialisation que j’ai un problème, de l’affirmation identitaire quand elle ne s’inscrit pas dans une visée politique plus large, qui n’en fait qu’une étape, stratégique.