Vous avez récemment publié Nous vivrons, un livre imposant sous-titré Enquête sur l’avenir des Juifs. Comment parlez-vous de ce qui nous arrive depuis le 7 octobre ?

Il n’y a rien de plus compliqué que de travailler sur les tragédies qui se passent sous nos yeux, parce que grand est le risque de se tromper, le risque de servir une propagande contraire à nos sentiments. C’est pour ça que j’essaye d’inféoder mon travail à un rapport au journalisme et au travail d’historien. Je tente de délivrer des matériaux, et pour maintenant, et pour plus tard, mais je mesure à quel point c’est périlleux. Cela dit, j’ai l’impression que tous, nous nous sommes réveillés à partir du 7 octobre. Ève Szeftel, journaliste à Libération le dit très bien : maintenant, les choses sont claires, les gens veulent nous tuer donc nous devons dire ce que nous avons à dire, quelles que soient les conséquences. Ça me rappelle ce que disaient mes camarades algériens qui ont survécu au GIA : « De toute façon, que tu parles ou que tu ne parles pas, on va te tuer, alors parle et meurs ». Et, de fait, nous parvenons bien mieux à dire les choses, les uns et les autres, depuis quelques mois, parce que la question de la réception ne se pose plus.

Évidemment nous avons un attachement immense à Israël où, pour beaucoup, nous avons de la famille, mais ce qui nous a tous réveillés le 7 octobre, ce ne sont pas seulement les morts d’Israël, c’est l’attitude du monde entier vis‐à‐vis des Juifs du monde entier. Pourquoi avons‐nous été lents à parler ? Parce que les Juifs de France, depuis toujours, croient en l’universalisme, or nous vivons dans une France qui ne croit plus à l’universalisme, qui n’en veut plus. Nous avons été amenés, même si ce n’est pas notre nature, à nous mettre à parler en tant que Juifs. Il y a eu une assignation, que nous n’avons pas souhaitée, pas parce que les Juifs se seraient communautarisés, mais parce que la société française ou occidentale est avide de communautarisme. C’est un chagrin pour moi mais, puisque maintenant c’est ainsi, alors on peut aussi parler sur ce mode‐là.

Après le 7 octobre, nous avons pu ressentir qu’on ne formait qu’un seul peuple, en diaspora et en Israël, ce qui nous donne aussi la légitimité de critiquer ce qui se passe en Israël.

Tout mon travail a été de refuser la notion de peuple jusqu’à ce qu’elle s’impose à moi. Parce que tous les arguments qui tentent de démontrer l’absence de peuple juif marcheraient aussi bien pour prouver qu’il n’existe pas de peuple français, italien ou allemand.

Le lien que les Juifs du monde entier entretiennent à Israël, je ne veux pas le résoudre en une phrase. Moi, si je me sens bien en Israël, c’est aussi parce que ce n’est pas mon pays et que j’assiste à un bordel dont je ne suis pas responsable. Moi je ne sais pas ce qu’est le peuple juif. Ce que je sais, c’est que les Juifs que j’ai vus depuis le 7 octobre, vivent une détresse indescriptible, un désarroi sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons beaucoup de chance d’avoir en France Delphine Horvilleur, qui tient un discours audible par la société civile et qui a su brièvement faire entendre le chagrin des Juifs de France – brièvement parce que la capacité d’écoute du public cesse vite : au bout de deux ou trois mois « allez, ça suffit » ; ça suffit peut‐être mais nous, on est encore juifs… On ne peut pas passer notre vie à nous excuser de l’existence de Benjamin Netanyahou, nous sommes tous des voix qui avons lutté contre sa politique, œuvré pour la fraternité entre les peuples, contre l’extrême droite d’où qu’elle vienne…

Vous êtes attaqué, parfois violemment, et par les deux côtés. Comment comprenez-vous ça ? Est-ce à dire qu’on refuse d’entendre parler du réel ?

Ce qui m’inquiète dans cette agressivité hyperbolique qui, me concernant, vient aussi, malheureusement, souvent de Juifs, c’est que, bien que les gens soient assez gentils dans la vie, ils ne savent plus discuter sur ces réseaux. Je crois que l’envie d’une grande partie de la population, y compris juive, c’est qu’on ne dise rien sur le Proche Orient. Dès qu’on n’est pas immédiatement identifiable à un camp extrêmement précis, ça crée de la violence. Or mon camp est extrêmement simple : c’est celui de la survie de chacun. Ce qui m’ennuie, au‐delà des agressions physiques que subissent les Juifs en France, c’est la disparition culturelle des voix juives. Dans la fiction télé avec laquelle je travaille, dès qu’un sujet est juif, dans le monde anglo‐saxon en tout cas, on nous demande immédiatement de changer de sujet. Ça a commencé par les sujets israéliens mais cela concerne désormais également les sujets juifs qui sont considérés comme problématiques – c’est ce que les Israéliens appellent « le boycott silencieux ». Ce n’est pas frontalement de la censure, ce sont des « ce n’est pas le moment », « ça va être mal perçu ». Pourquoi ça m’ennuie beaucoup ? Parce que la plupart des gens, avant même de nous demander s’ils sont antisémites ou pas, demandons‐nous quand ils ont rencontré des Juifs ? Quand ils ont entendu des Juifs ? En fait, ils n’en connaissent pas : le seul Juif qu’ils voient c’est Benjamin Netanyahou à la télé, ce n’est pas vraiment notre meilleur ambassadeur.

Contre ce silence, la couverture de Nous vivrons affiche un grand Haï יח en couverture…

J’étais en train de dessiner ce Haï quand on a appris ce qui se passait, la réalité du massacre. J’ai publié ça comme ça, « Haï, nous vivrons ». Quant au Haï en couverture, ce livre devait paraître dans une maison d’édition tout à fait respectable qui a lancé une étude commerciale auprès des libraires. Les représentants sont revenus de leur tournée en exprimant un fort rejet des libraires pour qui un caractère hébraïque en couverture risquait de poser problème. Mon agent a contacté les Arènes, qui ont fait la même étude, avec les mêmes résultats, mais ont décidé de le faire quand même. Et depuis, le livre ne cesse de s’épuiser… Je crois qu’il y avait une peur que le livre soit ce qu’il n’est pas : un plaidoyer univoque, tout ce que l’État d’Israël fait mal ; or je fais assez confiance aux lecteurs pour mettre sur le papier mes doutes, mes hésitations, mon égarement. Oser dire qu’on est perdus, je crois que c’est le meilleur moyen de reprendre une discussion. C’est à ça que servent les livres finalement : briser la glace, changer les éléments de langage, changer les lieux du débat. Simplement, Descartes disait qu’il faut être en sécurité pour penser ; en tout cas, il faut un minimum de sécurité pour faire état publiquement de ses doutes. C’est pour ça que j’aime bien faire des livres, parce que ça paraît longtemps après, parce qu’on relit, mais je me méfie plus de mon expression au quotidien sur Instagram. Il peut m’arriver de dire des bêtises mais finalement pas plus ou pas moins que les journaux ou la radio. Ce qui me préoccupe, c’est ce danger de simplification : qu’on isole une ou deux phrases pour en faire une salade niçoise sur Internet.

Après le 7 octobre, avez-vous eu un moment de latence, de difficulté à créer ?

Il y avait des sentiments que je peinais à analyser donc je me suis mis à dessiner tout ce qui m’entourait. J’ai cessé tous mes autres travaux et pendant bien longtemps, je ne savais pas encore que ce que je dessinais ferait un livre. Très vite, j’ai eu peur qu’on me prenne pour un représentant communautaire que je ne suis pas. Autant quand Haim Korsia ou Delphine Horvilleur prennent la parole, ils ont à charge de représenter au moins une partie de la communauté juive, autant je récuse ce rôle, parce que mon rôle est d’être irresponsable, c’est-à-dire de dire ce qui me passe par la tête, parce que, une fois sur dix peut‐être je vais amener une idée qui peut aider. Je ne suis pas représentant mais je crois être représentatif. Je fais des livres de manière assez irresponsable et je ne crois pas que ça implique de ma part une fidélité ou quoi que ce soit de prévisible. C’est compliqué la liberté, c’est très fragile, et la vraie question est : comment faire pour être juif et rester libre ? Quand je prends la parole, je le fais en pensant beaucoup à ces Juifs de père uniquement, ces gens qui n’ont jamais osé dire qu’ils étaient juifs, ces Juifs qui n’ont aucune activité communautaire, qui n’ont pas de représentants et qui, pourtant, ont été blessés le 7 octobre parce qu’ils ne savent pas où ils sont ou parce que leurs amis non juifs ont eu une attitude bizarre vis‐à‐vis d’eux.

Propos recueillis par Francis Lentschner, Élie Papiernik et Antoine Strobel‐Dahan

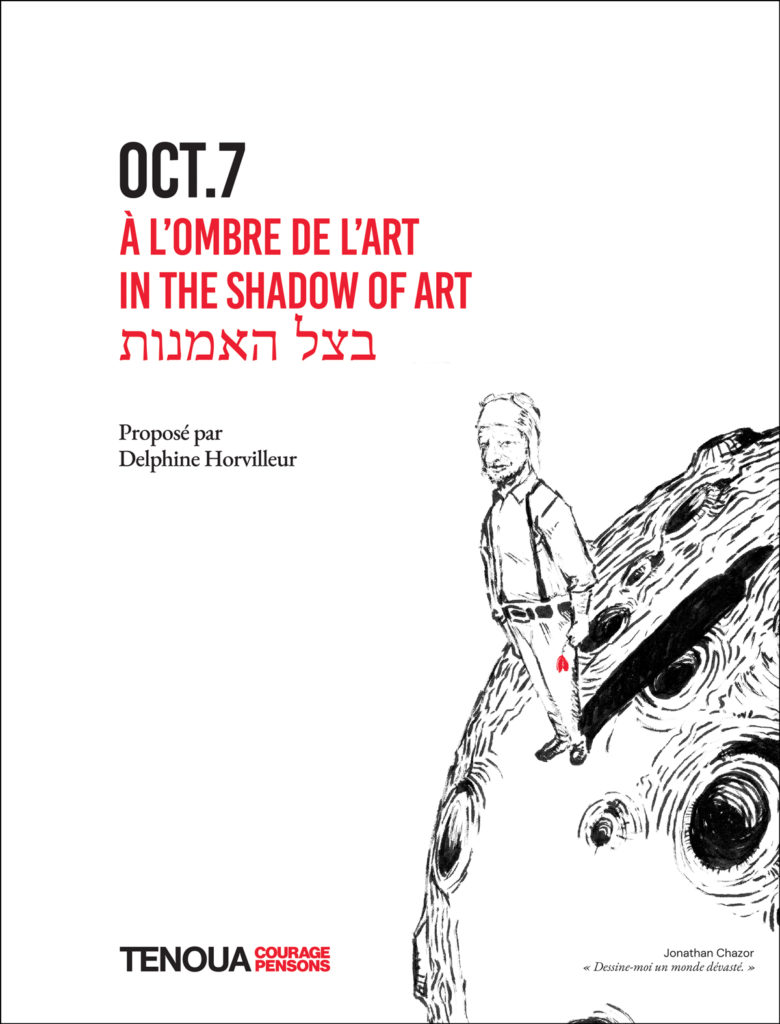

Découvrir le livre de Tenoua, Oct. 7, À l'ombre de l'art