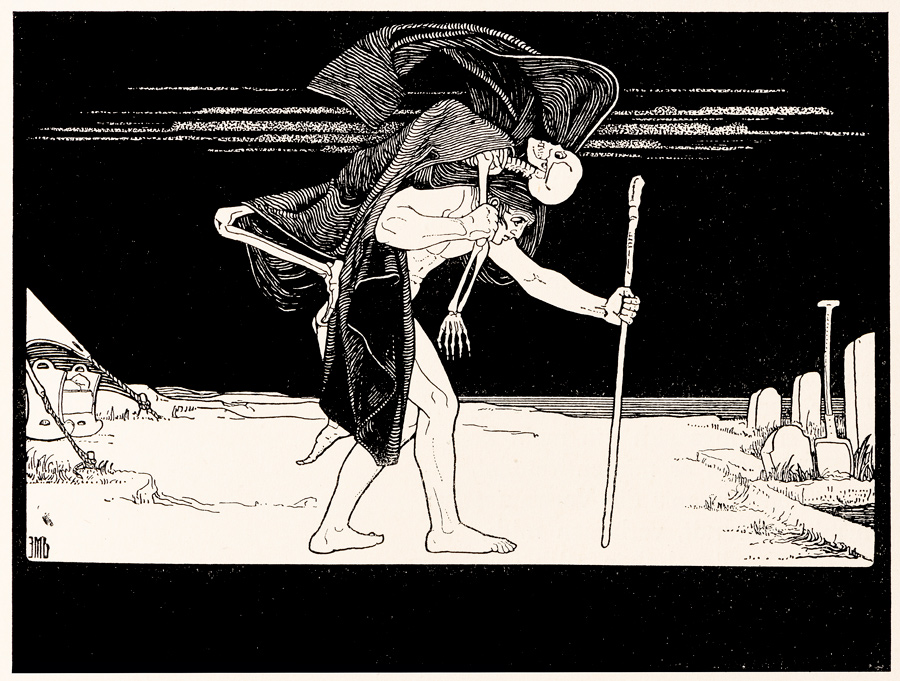

Dès le début de l’exposition, qui se veut chronologique, nous découvrons l’histoire de cette mystérieuse présence : des dessins, peintures, scènes de films mettent en scène la figure du dibbouk. C’est au 16e siècle, dans les communautés juives séfarades de Safed en Palestine ottomane, qu’on peut dater les premières apparitions du dibbouk dans les mythes de la culture juive. À cette époque, de nombreuses personnes innocentes se retrouvent hantées par des démons, des âmes errantes qui s’infiltrent dans leurs esprits et leurs corps. Malgré les efforts des rabbins et même des médecins, aucun remède ni prière ne parvient à faire disparaître ces présences qu’on imagine maléfiques. D’ailleurs, peu à peu, des traces de dibbouk sont retrouvées dans les communautés ashkénazes et plus spécifiquement dans les communautés hassidiques.

Littéralement, le terme dibbouk signifie « attachement » en hébreu, car l’esprit du dibbouk reste « attaché » au corps qu’il habite désormais. Mais le dibbouk n’en est pas pour autant une présence menaçante comme on pourrait l’imaginer. "Alors que dans le christianisme, les esprits prenant possession des vivants sont généralement malfaisants, dans la tradition juive, le dibbouk peut être une présence plus familière qui s’est introduite dans le corps d’un être humain", peut‐on ainsi lire sur les murs de l’exposition. Le dibbouk devient alors un personnage à part entière de la vie et la culture juive dont on ne pourrait se débarrasser.

Une pièce devenue un classique de la littérature yiddish

À mesure que nous avançons entre les œuvres colorées et évocatrices de Marc Chagall et les photographies de Solomon Youdovine, nous rencontrons l’ethnographe et écrivain Shloyme Zanvl Rappoport. À travers des photographies du dramaturge et des exemplaires de son œuvre Le Dibbouk, on comprend que, lors de son expédition ethnographique en Podolie et Volhynie (qui forment l’actuelle Ukraine) entre 1912 et 1914, il s’empare du dibbouk comme objet d’étude. Alors qu’il réunissait une variété d’objets, de photographies et de récits populaires, dans les communautés hassidiques de l’Est, Sh. An‐Ski (son nom d’artiste) découvre les mythes qui entourent le dibbouk.

Il imagine alors une pièce qui deviendra très vite un classique de la littérature yiddish : Le Dibbouk. Entre deux mondes. Publiée dès 1918 en hébreu, puis en yiddish et russe, cette pièce de théâtre raconte l’amour impossible de Hanan et Léa. Tels Roméo et Juliette, Hanan meurt de chagrin de ne pas pouvoir vivre pleinement son amour pour Léa. Pourtant, à peine a‑t‐il quitté le monde des vivants qu’il revient sous la forme du dibbouk : il vient ainsi habiter le corps de sa bien‐aimée. Réconfortée par cette présence, Léa décide alors de rejoindre Hanan dans cet entre‐deux‐mondes afin de pouvoir vivre cet amour librement.

Désormais considérée comme un classique de la littérature juive, cette pièce de théâtre connut un succès partout en Europe et aux États‐Unis. Le mahJ a pu se procurer de nombreuses photographies des acteurs de la pièce à la scénographie impressionnante.

De Paris – où la pièce est jouée dès 1926 par la troupe moscovite Habima – à New‐York, l’œuvre est désormais réinterprétée par les plus grands noms de la scène artistique américaine, jusqu’à apparaître pour la première fois à la télévision sous l’œil du réalisateur Sidney Lumet – auquel nous devons notamment Douze hommes en colère. Le visiteur peut ainsi découvrir ces ré‐interprétations grâce à des projections d’extraits savamment choisis.

Mais comment expliquer un tel succès ? Peut‐être, peut‐on trouver une explication dans la signification même du dibbouk. Présence familière, le dibbouk symbolise une partie de l’identité juive : une identité forgée par les traumatismes du passé. L’exposition nous apprend que le dibbouk redonne une présence aux disparus, comme les victimes des pogroms qui marquèrent l’Europe de l’Est ou de la Shoah, et accompagne la vie de juifs restés vivants.

Le dibbouk, symbole de la culture juive

Finalement, au fil des décennies et des tragédies qui touchèrent le peuple juif, le dibbouk est devenu une figure incontournable du récit juif. Représenté au théâtre, au cinéma, dans la musique ou encore dans la littérature juive contemporaine, de nombreux artistes se sont imprégnés de ce symbole. “Le Dibbouk nous permet de traverser un pan entier de la culture juive dont le théâtre et le cinéma yiddish” nous explique ainsi l’une des deux commissaires de l’exposition Pascale Samuel. “De très nombreux artistes juifs se sont intéressés au Dibbouk, quelle que soit leur discipline”. En effet, depuis l’œuvre magistrale de Sh. An‐Ski, nous retrouvons le Dibbouk dans les photographies de Solomon Youdovine (Juif au shtetl), dans les peintures de Marc Chagall (La noce) ou de Nathan Altman (Femme en pleurs), mais aussi dans les films des frères Joël et Ethan Coen (A serious man, sorti en 2009), dans la musique de Léonard Bernstein (Dybbuk) ou encore dans les romans de Romain Gary (La Danse de Gengis Cohn, publié en 1967).

Et ces dernières années, de jeunes artistes juifs, notamment du cinéma, se sont eux aussi intéressés à cette figure spirituelle, comme le réalisateur Dayan D. Oualid et son court‐métrage Dibbouk, sorti en 2019. “Le surnaturel juif est de plus en plus présent dans l’art juif et en particulier le cinéma. Mais cela va avec la période : nos sociétés accordent de plus en plus de place au surnaturel, à d’autres façons de voir le monde, moins cartésienne” continue Pascale Samuel.

Ainsi, lors de l’exposition proposée par le mahJ, nous déambulons entre les couleurs des tableaux de Marc Chagall, représentant tour à tour des cérémonies et visages juifs ; entre les nuances de noir, de gris et de blanc des images de villages juifs de Solomon Youdovine ou encore des photographies de représentations de la devenue célèbre pièce de Sh. An‐Ski ; et d’extraits en extraits de toutes les œuvres cinématographiques présentant ce Dibbouk.

À travers ce parcours méticuleusement travaillé par les commissaires de l’exposition Samuel Blumenfeld et Pascale Samuel, nous nous retrouvons nous aussi happés par cette figure mystérieuse du dibbouk, acteur fondamental de la culture et histoire juives. Car, si cette présence du dibbouk pouvait jusqu’à aujourd’hui nous être étrangère, elle devient, entre les murs du mahJ, une présence certes toujours impénétrable mais désormais plus familière et, d’une certaine façon plus rassurante.

L’exposition “Le Dibbouk. Fantôme du monde disparu” se tient au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71 rue du Temple, 75003 Paris, jusqu’au 26 janvier 2025.

Billetterie en ligne et horaires sur le site du mahJ.